|

Какой рейтинг вас больше интересует?

|

Главная /

Каталог блоговCтраница блогера Ермоловская_Татьяна/Записи в блоге |

Щит России (2015) Фильм Аркадия Мамонтова

2015-02-20 18:44:17 (читать в оригинале)Фильм Аркадия Мамонтова "Щит России" поведает о том, как в Соединенных Штатах Америки в последние годы активно разрабатывают концепцию "Молниеносного глобального удара". В течение одного часа после получения приказа президента американцы могут атаковать цели в любой точке земного шара. Мощную группировку крылатых неядерных ракет США планируют сосредоточить и у наших границ.

Сегодня в России развернуто масштабное производство систем противовоздушной обороны. Современные комплексы С-400 "Триумф" уже заступили на боевое дежурство в российской армии. На подходе - секретная мобильная система пятого поколения С-500. Ее будут собирать на новых заводах, которые впервые за постсоветское время строят в России.

Системы ПВО – это защита суверенитета любой страны. Война во Вьетнаме, арабо-израильский конфликт, агрессия НАТО против Югославии, войны в Ливии и Сирии - эти яркие примеры доказывают то, о чем говорил прославленный маршал Г.К. Жуков: "Тяжелое горе ожидает ту страну, которая не сможет отразить воздушный удар противника".

Сможет ли Россия отразить возможные угрозы? Каким оружием мы обладаем? И что мы можем противопоставить американской концепции глобального удара?..

ertata

Тэги: авиация., аркадий, армия, армия,, видео, вооружение, документальное, запад., кино, мамонтов, новости., обороноспособность, онлайн, пво, россии, россии., россия, с-400, сделано, смотреть, события., техника, технологии, технологии., флот,, щит

Комментарии | Постоянная ссылка

Пожар Европы.

2015-02-20 18:34:04 (читать в оригинале)

Толковые, умные, грамотные люди, вполне адекватно оценивающие ситуацию, спрашивают: почему Европа должна сгореть? И мотивируют: во-первых, как же американцы подожгут своего ближайшего союзника? Во-вторых, Европа всегда может одуматься, принять верное решение, отскочить от США и тем спастись.l

Вроде все правильно. И союзников у США после Европы не останется. И ЕС никто не заставляет работать жертвенным бараном и безропотно двигаться на заклание. Более того, поездка Олланда и Меркель в Москву, а затем в Минск, встревоженные голоса из Польши (вернейшего блюстителя американских интересов в ЕС), открытый мятеж Греции и переходящий из латентной в открытую фазу Венгрии — все это свидетельствует о том, что в ЕС наконец осознали (причем на высшем политическом уровне), чем им грозит продолжение безоговорочной поддержки нацистской Украины и безоглядного следования в фарватере американской политики.

Да, осознали. Однако в политике огромную, зачастую определяющую роль играет фактор времени. Я был уверен, что политика ЕС радикально поменяется еще в прошлом году (не позже сентября-ноября) поскольку, с моей точки зрения, квалифицированные европейские политики не могли не видеть опасность, а поведение европейского бизнеса свидетельствовало о том, что даже если бы не видели, то было кому объяснить. Тем не менее, ЕС осенью-зимой 2014 года и в начале зимы 2015 года продолжал ужесточать антироссийскую риторику, все глубже втягивался в конфликт на стороне США, отрезая себе пути к спасению и сворачивая пространство для маневра.

Поскольку я не верю в полную неадекватность европейской политической элиты, у меня есть только одно разумное объяснение такому поведению. За десятилетия американской гегемонии европейские политики настолько привыкли к безальтернативности доминирования США, что вопреки очевидным фактам сохраняли уверенность в том, что американцы все равно победят, а значит, и суетиться не надо.

Смена стереотипа поведения стала заметна лишь тогда, когда стала понятна неизбежность крупного поражения украинских войск в зимней кампании на Донбассе. Думаю, никому не надо доказывать, что европейские политики не сентиментальны, и две тысячи туземных солдат погибло в Дебальцевском котле или двадцать тысяч — им все равно. Заставить Европу нервничать, а лидеров Франции и Германии носиться за Путиным по половине Евразии может только событие, угрожающее интересам Европы. Значит, поражение украинской армии привело к угрозе европейской катастрофы. Это только в Киеве и только самые неадекватные из медиаобслуги нацистов верят, что канцлер и президент бросили все и несколько суток мало спали и плохо ели, чтобы спасти какого-то Порошенко (кто это?).

Чем же очередной разгром украинской армии мог так встревожить Европу? Оглянемся на полгода назад. После августовского разгрома южной группировки украинских войск и подписания соглашений в формате Минск-1 киевские СМИ и политики, включая самых высокопоставленных, не скрываясь рассказывали о том, что надо немного подождать, и украинская армия сделает с Донбассом то же, что хорваты сделали с Сербской Крайной в ходе операций «Молния» и «Буря». Понятно, что эта идея пришла не в украинские мозги, как и не в хорватские. И нацистами Туджмана, и нацистами Порошенко-Яценюка-Турчинова руководили американцы.

Намерения даже не пытались скрыть именно потому, что было ясно, что отказ Киева в Минске от равноправных переговоров с лидерами ДНР/ЛНР не оставляет ему иного варианта решения вопроса, кроме военного. Поскольку же длительная пауза в активных боевых действиях позволяла ополчению усилиться, а украинские войска вела к деградации, действовать надо было как можно быстрее — сразу, как только будет восстановлена боеспособность разгромленных летом частей и соединений.

Очевидно, что США рассчитывали на более пассивную позицию России и смогли убедить Европу в том, что еще до конца зимы Киев победит в гражданской войне. Согласимся, что гипотетическая победа Киева существенно изменила бы геополитические расклады, в том числе резко снизились бы возможности России вести активную внешнюю политику, и столь же резко возросли бы внутренние угрозы российской государственности. То есть, потерпев четыре-пять месяцев, ЕС (не затрачивая слишком больших усилий) оказывался на стороне победителя.

Вариант поражения тоже не казался смертельным — ну не смогли бы нацисты зачистить Донбасс полностью, значит, линия фронта чуть сильнее или слабее изменилась бы в ту или иную сторону, после чего продолжилась бы позиционная война, в которой Донбасс проигрывал просто потому, что большая часть его территории, включая почти все крупные городские центры простреливалась почти насквозь. В то, что армия Донбасса сможет перейти в серьезное наступление, в Брюсселе и в Вашингтоне не верили — в лучшем случае будет эффективно обороняться.

В принципе, почти месяц так дело и шло. Да, линию фронта не удалось прорвать. Да, аэропорт Донецка был потерян. Да, шли напряженные бои под Счастьем и Попасной, но в целом все было стабильно. И ЕС не паниковал. Ровно до тех пор, пока не был взят Углегорск и эвентуальная возможность окружения дебальцевской группировки стала стремительно превращаться в реальность. Мы еще узнаем, сколько в Дебальцево ополченцы взяли танков, пушек, пленных, сколько тысяч потерял Киев убитыми. С точки зрения геополитики, это не имеет никакого значения.

Существенным является лишь сам факт крупномасштабного поражения украинской армии, которая утратила способность в относительно короткий срок восстановить боеспособность.

Теперь, даже если США придумают реальный, а не виртуальный способ довооружить украинскую армию, на это понадобится не менее года и огромные финансовые затраты. США на это явно идти не собираются.

И это явно знают в Европе. Более того, знали еще до того, как 16-18 января украинская армия попыталась двинуться в неудачное наступление. Слишком уж быстро среагировали Меркель и Олланд на еще не состоявшийся (только наметившийся) дебальцевский разгром. Им вообще не понадобилось время на выяснение позиции США. Они действовали, исходя из только начавшей складываться общей картины, уже зная, к каким последствиям это приведет.

То есть, Берлин и Париж (естественно, и Брюссель) были проинформированы, что это последняя попытка спасти Киев. Если наступление будет провалено, ситуация будет пущена США на самотек.

Нет, конечно, в Вашингтоне не признают киевских нацистов преступным режимом и не заявят о поддержке справедливой борьбы народа Донбасса и подполья на оккупированных нацистами территориях. Просто их перестанут удерживать от выяснения отношений между собой. Деньги тоже перестанут давать. Но важнее всего — что разрешат свободно грызться за власть.

Для США не секрет, что в таком случае после серии все более кровавых переворотов власть перейдет к самым радикальным, самым нацистским из нацистов. Конечно, этот процесс будет сопровождаться быстрой утратой внешней легитимности киевской власти и политической фрагментацией подконтрольной Киеву территории. Но это, в принципе, США устраивает.

Во-первых, гражданская война по сомалийскому типу (когда конфликтующих сторон до десятка и больше) ведет к быстрому и эффективному уничтожению уже даже не экономики, а территории проживания. То есть миллионы людей почти одномоментно теряют возможность кормиться с той территории, которая еще недавно была их государством и обеспечивала приемлемый уровень жизни.

Во-вторых, поддержание такого конфликта не требует больших вложений, он может не только самоподдерживаться, но даже разрастаться, поскольку когда единственным средством производства и орудием труда становится автомат, все начинают работать солдатами (кому повезет — полевыми командирами). Иначе просто не выживешь. То есть США можно вообще не тратить деньги на Украину.

В-третьих, такой конфликт куда труднее погасить даже внешней силе. Приходится иметь дело не с одной влиятельной группой, с которой как-то можно договориться, а с десятками мелких, да еще и зачастую враждующих между собой, постоянно исчезающих и возникающих. Труднее всего подавить партизанщину, у которой отсутствует единый центр управления, которая не привязана к районам снабжения, не имеет надобности защищать конкретные пункты, а воюет только за еду и оружие, дающее эту еду.

В-четвертых, пока власть будет, распадаясь, переходить ко все более радикальным нацистам, все более эффективно на Украине будут резать тех, кого подозревают в симпатиях к России. Конечно, очень скоро будет уже все равно, «пророссийский» или «проамериканский», убивать будут не только за колбасу, но просто за хлеб, но первые удары (пока будет сохраняться хоть какая-то организация) будут нанесены по русским Украины.

Все это в интересах американцев или по крайней мере не противоречит этим интересам. А вот дальнейшая поддержка Порошенко, как стабилизирующего фактора украинской политической жизни, теперь американским интересам начинает противоречить.

Во-первых, раз украинская армия постепенно, но достаточно быстро прекращает существовать как организованная сила, а ее восстановление требует больше времени, чем есть в наличие, и больше ресурсов, чем целесообразно потратить, то не нужен и верховный главнокомандующий и генштаб тоже не нужен. Атаманам штабы не нужны.

Во-вторых, ситуация на Украине ухудшается такими темпами, что народу уже нужна жертва. Кто-то должен ответить за провалы реформ, за отсутствие безвизового режима с ЕС, зарплат и пенсий, «как в Германии», и прочих прелестей, которые обещали на «майдане». Если бы Порошенко выиграл войну на востоке, то на эту роль подошел бы и Яценюк. Но Порошенко войну проиграл и теперь «талантливый молодой реформатор» страдает, так как предатель и ретроград в президентском кресле не дает ему спасти страну.

В-третьих, и это важнейший фактор, подписывающий приговор Порошенко, нацистские батальоны и неидеологизированные добровольцы, пошедшие «страну защищать», и обычные призывники, просто пойманные военкоматами и отправленные неведомо куда, после поражений на фронте, гибели товарищей и беспардонной лжи Порошенко, жертвовавшего солдатами ради своих амбиций, хотят его крови. Если желания просто народа можно игнорировать, то желания народа вооруженного стоит удовлетворять.

Все это несложно просчитывалось, и в Брюсселе это должны были знать. Поэтому, как только стало понятно, что очередная военная катастрофа неизбежна, Париж и Берлин организовали странную миссию. Странную потому, что, якобы поддерживая Украину, удовлетворили все пожелания Путина, максимально унизили Порошенко и вроде бы ничего не добились.

Не добились — если исходить из того, что они спасали киевский режим. Но на деле они пытались провести размен — максимально быстро слить Путину Киев (который как они прекрасно знали, уже слит США), чтобы сосредоточиться на стабилизации ЕС.

Однако, как я уже писал выше, в политике время зачастую играет ключевую роль. Европа упустила свой шанс тихо отдрейфовать от США в прошлом году. У них для этого было все:

• благожелательная позиция России (готовой даже на уступки конкретно ЕС, если Европа отойдет от США);

• поддержка европейского бизнеса, не желавшего втягиваться в конфронтацию с Россией из-за каких-то украинских нацистов, а также желания американцев сохранить мировую гегемонию;

• более евроскептический состав европарламента, чем предыдущий, и резкое усиление евроскептиков и антиамериканистов в политических кругах Европы. Их переход из состояния маргиналов в статусные политики.

Они не решились. Именно не решились — видели возможность, но прошли мимо нее, будучи уверенными в неодолимости американской мощи. Теперь на тихий дрейф времени нет.

Cитуация на Украине должна пойти вразнос еще до следующего наступления ополчения, которое ожидается не позже мая, а скорее всего, значительно раньше. После того, как пожар перекинется на всю украинскую территорию, у ЕС не останется средств воздействия на ситуацию. При этом распад украинского государства усилят противоречия внутри ЕС.

Проамериканское крыло (Польша и прибалты) будут обвинять «Старую Европу» в недостаточно радикальном противостоянии России. При этом США для сохранения не просто европейского единства, но единства ЕС под контролем Вашингтона необходимо будет подавить евробунты в Греции, Венгрии и где они могут вспухнуть еще.

Традиционный способ подавления — цветной мятеж против центральной власти, каждый следующий из которых проводится во все более нацистском формате. Не сомневаюсь, что с учетом личностей руководителей Греции и Венгрии (а также украинского опыта) в Афинах и Будапеште вышедшие на улицы «мирные нацисты» будут жестоко подавляться полицией. США это тоже понимают. Значит, события должны изначально пойти по силовому сценарию вооруженного противостояния, а это — гражданская война.

Сейчас спасти Европу мог бы только резкий разворот в сторону России. Но это исключительно теоретическая возможность. Европейские политики давно утратили навыки резкого перекладывания штурвала. Европейские структуры вязнут в бесконечных согласованиях и консультациях. Лидера, который принял бы на себя ответственность за решение, нет, а был бы — нет в ЕС конституционных механизмов, позволяющих такому лидеру реализовать свое решение.

Европа судорожно пытается сохранить status quo на Украине как можно дольше, чтобы успеть перестроиться. Но система давно пошла вразнос, и ее невозможно удержать. Тем более что удержание системы не в интересах США и киевских нацистов. А Россия и ЕС не обладают достаточными механизмами влияния на киевских нацистов. Впрочем, я не уверен, что и США через пару месяцев будут обладать такими механизмами.

Таким образом, проспав ситуацию на Украине, будучи уверенной в том, что все решится в ее пользу даже без ее существенных усилий, Европа утратила возможности влияния на эту ситуацию как раз в тот момент, когда ее развитие угрожает непосредственному благополучию Европы.

Сейчас на традиционный медленный политический дрейф у ЕС нет времени, а для принятия быстрых радикальных решений у него нет механизмов.

США не заинтересованы в том, чтобы Европа вышла из-под их контроля, а ситуация на Украине стимулирует в ЕС рост значения политиков вроде Орбана и Ципраса. США не владеют иными механизмами воздействия на подобных политиков, кроме подкупа, шантажа и переворотов. Последним орудием они пользуются чаще всего.

С учетом готовности правительств защищаться перевороты сразу должны принимать жесткий силовой и кровавый характер, а это перенос гражданской войны на территорию ЕС — притом что последний и так нестабилен.

Все это заставляет меня считать, что возможности действующих политических механизмов для предотвращения европейской катастрофы уже исчерпаны, а времени на создание новых механизмов просто нет. То есть Европу может спасти только чудо. Последние годы по чудесам в политике специализируется Путин. Но у Европы нет своего Путина, а пользоваться услугами России она не желает.

Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования, специально для «Актуальных комментариев».

ertata

Тэги: война, геополитика, геополитика., госпереворот, евросоюз, интервью, ищенко, минские, новости., политика, политика,, ростислав, сми., события., соглашения, сша, украине

Комментарии | Постоянная ссылка

Палаты Аверкия Кириллова.

2015-02-19 23:17:07 (читать в оригинале)

Палаты думного дьяка Аверкия Кириллова. С. А. Кириллов. Из серии «По Москве XVII века»

(реконструкция автора). 1995 год

Палаты Аверкия Кириллова относятся к немногим памятникам гражданской архитектуры XVII века, сохранившимся в Москве за пределами Кремля и монастырей. Их облик не спутаешь ни с каким другим московским строением. Не менее интересна их история.

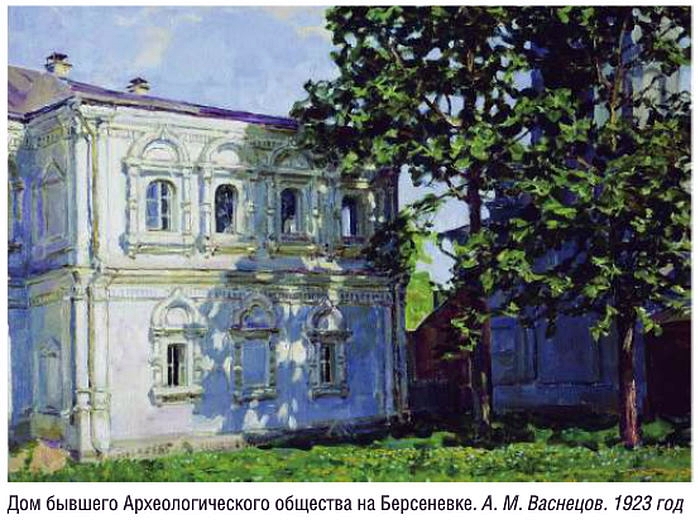

Одна из страниц ее связана с Императорским Московским археологическим обществом, располагавшимся здесь с 1868 по 1923 год. Основанное в 1864 году, оно за несколько десятилетий сумело коренным образом изменить отношение русского общества к отечественному культурному наследию: ввело в научный оборот сведения о многих сотнях памятников, способствовало становлению музееведения как научной дисциплины. В этом немалая заслуга руководителей общества – графа А. С. Уварова и его жены графини П. С. Уваровой. Членами общества были историки М. П. Погодин, С. М. Соловьёв, В. О. Ключевский, Д. О.Шеппинг, архитекторы Ф. Ф. Горностаев, Л. В Даль, К. М. Быковский, И. П. Машков, художники А. М. Васнецов и И. С. Остроумов, писатели А. Ф. Вельтман, Ф. Н. Глинка, В. М. Жемчужников, Д. Н. Мамин-Сибиряк, П. И. Мельников-Печерский и многие другие.

Деятельность общества не ограничивалась Москвой, где его члены проводили экспертизу градостроительных проектов для исторической части города: по всей стране были спасены десятки памятников архитектуры. Среди них и сами палаты, и церковь Покрова на Нерли, и деревянная церковь Лазаря Муромского (ныне находится в музее-заповеднике «Кижи»), Успенский собор на Городке в Звенигороде, Белые палаты Ростовского кремля, крепостные стены Коломенского кремля...

Первые свидетельства об участке, где выросли палаты Аверкия Кириллова, относятся к XV веку. Тогда здесь располагался крупный деревянный дом на белокаменном подклете, явно принадлежавший влиятельному лицу. Наиболее вероятный владелец – сын боярский и член боярской думы Иван Никитич Беклемишев, по прозвищу Берсень. У Ивана III он пользовался большим доверием, но при его сыне Василии III был казнён в 1525 году за «дерзкие слова». Его имя носит как Берсеневская набережная, так и Беклемишевская (Москворецкая) кремлёвская башня.

Первые свидетельства об участке, где выросли палаты Аверкия Кириллова, относятся к XV веку. Тогда здесь располагался крупный деревянный дом на белокаменном подклете, явно принадлежавший влиятельному лицу. Наиболее вероятный владелец – сын боярский и член боярской думы Иван Никитич Беклемишев, по прозвищу Берсень. У Ивана III он пользовался большим доверием, но при его сыне Василии III был казнён в 1525 году за «дерзкие слова». Его имя носит как Берсеневская набережная, так и Беклемишевская (Москворецкая) кремлёвская башня. Старые московские предания, а вслед за ними и дореволюционные публикации называют следующим владельцем этой местности знаменитого опричника Малюту Скуратова. Исключать этого нельзя, хотя собственный двор Скуратовых-Бельских находился на другой стороне Москвы-реки, в приходе церкви Антипы на Колымажном дворе. Не подтверждают документы и того, что по родству с Малютой этот участок достался Годуновым и впоследствии переходил от одной боярской фамилии к другой.

Наиболее вероятно, что с XVI века владельцем усадьбы был «государев садовник» – некий Кирилл, получивший её в пожалование из царских владений. Из двух его детей один – Филипп умер бездетным, а второй – Стефан оставил троих сыновей. Аверкий Стефанович Кириллов (1622–1682) со временем стал единственным хозяином усадьбы, а землю, принадлежавшую братьям, пожертвовал под кладбище церкви Николы на Берсеневке.

Числившийся, как и предки, садовником, Аверкий вырос в крупнейшего купца предпринимателя, «московского гостя», а позже и заметного государственного деятеля (9, ед. хр. 2, л. 2). Он был владельцем многочисленных лавок в Москве и других русских городах, имел соляные варницы в Соли Камской, несколько имений. В начале 1677 года царь Фёдор Алексеевич произвёл его из подьячих в думные дьяки. В этом чине он возглавлял приказы Большой казны, Большого прихода и Большого дворца, был приказным судьёй (2, с. 46; 8, с. 200–219). По сути, он руководил государственными финансами, торговлей и промышленностью (3, с. 233; 7, с. 90–95).

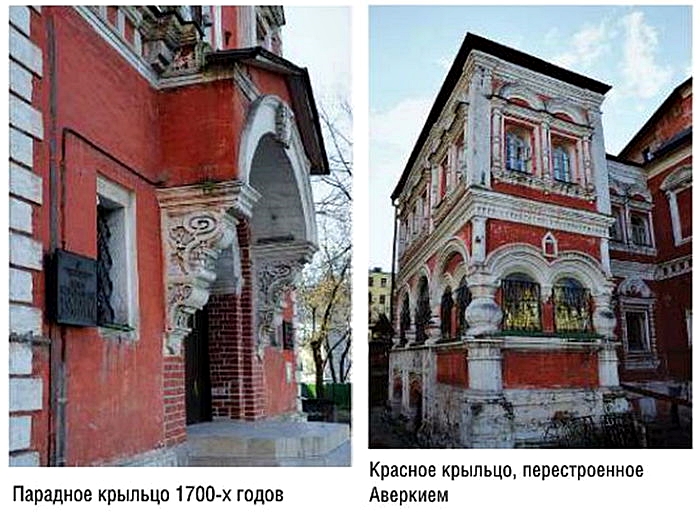

На момент перехода палат к Аверкию Кириллову это было достаточно крупное Г-образное в плане здание. Восточный фасад украшало нарядное красное крыльцо с двойными арками на кувшинообразных столбах. В отделке едва ли не впервые в московском зодчестве использовались нарядные изразцы в синих тонах по белому фону. Каждый из ярусов дома венчался сложным карнизом с поребриком, окна декорировали пышные наличники, стены дробились многочисленными вертикальными тягами – пилястрами и полуколоннами.

Став владельцем здания, Аверкий Кириллов расширил его со стороны двора. В свод одного из залов первого этажа была вмонтирована плита с надписью: «Написан сей святый и животворящий крест в лета 7165 [1657] года, того же лета и полата сия посправлена» (6, с. 429–443). Подобная «памятная надпись» – случай исключительный в истории русской архитектуры. Новая Крестовая палата была обращена в сторону приходского храма, а голгофский крест, существующий в плите с надписью, свидетельствует о приверженности реформам Патриарха Никона.

Одновременно с северовосточным помещением первого этажа соорудили покои на втором этаже, где прежде была только «светлица». Палаты Аверкия Кириллова были исключительно «господским домом», слуги жили в каменных и деревянных избах, стоявших особняком во дворе. Первый этаж был хозяйственным. Ныне это подвал – так за несколько столетий поднялся культурный слой. Поэтому, конечно, в VII– ХVIII веках здание выглядело выше и репрезентативнее.

Будущий бургомистр Амстердама голландец Николаас Витсен оставил подробную запись в своём дневнике от 20 апреля 1665 года: «Я посетил Аверкия Степановича Кириллова, первого гостя, которого считают одним из самых богатых купцов. Он живёт в прекраснейшем здании; это большая и красивая каменная палата, верх из дерева. Во дворе у него собственная церковь и колокольня, богато убранные, красивый двор и сад. Обстановка внутри дома не хуже, в окнах немецкие разрисованные стёкла. Короче – у него всё, что нужно для богато обставленного дома: прекрасные стулья и столы, картины, ковры, шкафы, серебряные изделия и т. д. Он угостил нас различными напитками, а также огурцами, дынями, тыквой, орехами и прозрачными яблоками, и всё это подали на красивом резном серебре, очень чистом. Не было недостатка в резных кубках и чарках. Все его слуги были одеты в одинаковое платье, что не было принято даже у самого царя» (4, с. 161). Принимая голландцев, Аверкий Кириллов показывал им переводную «книгу предсказаний будущего», из чего можно заключить, что в палатах имелась и библиотека.

Любопытно, что гость воспринял в качестве домовой приходскую церковь Николы на Берсеневке, выстроенную в 1656–1657 годах, одновременно с Крестовой палатой. Этот бесстолпный трёхапсидный пятикупольный храм завершён двумя рядами кокошников, перекрытых по закомарам. С северной стороны к основному объёму примыкает крыльцо на столбах кубышках. Его бочкообразная кровля не имеет аналогов в каменном зодчестве Москвы.

В одном, однако, Н. Витсен ошибся: несмотря на отчётливо выраженное стилистическое единство с палатами, храм Николы не входил в состав усадьбы. Согласно архивным документам, его строительство велось «по обещанию приходских и разных посторонних чинов людей», то есть по заказу всех жителей Берсеневской набережной (5, с. 264–266).

С Аверкием Кирилловым как сторонником Нарышкиных жестоко расправились мятежные стрельцы в ходе Московского восстания 1682 года. Его сбросили с кремлёвского Красного крыльца, зарубили бердышами и с криками: «Расступитесь, думный дьяк идёт!» – перетащили изуродованный труп на Красную площадь. На водружённом там памятном столбе стрельцы перечислили грехи своей жертвы: «Великие взятки имал и налогу и всякую и неправду чинил».

Аверкия и ненадолго пережившую его жену Евфимию Евлампиевну похоронили под северной папертью церкви Николы. Невдалеке, в подклете усыпальнице храма покоились его родители и, возможно, дед.

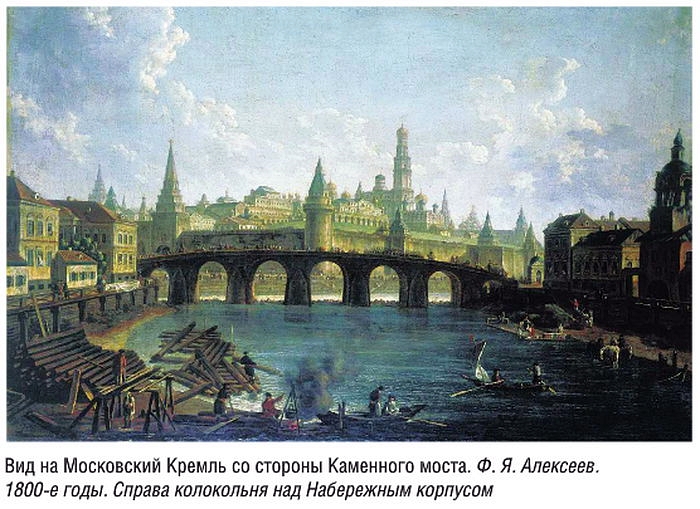

Наследовал Аверкию сын Яков. В конце XVII века его жена Ирина Семеновна построила перед церковью Набережный корпус для богадельни, однако был он невелик и использовался как дом причта. Над его воротами, открывавшими въезд на церковный двор со стороны Берсеневской набережной, находилась колокольня, пострадавшая во время пожара 1812 года и через несколько лет разобранная (снос колокольни состоялся не ранее 1815 года, она ещё значится на плане, составленном в том году) (9, ед. хр. 19, л. 1). Новую возвели только в 1854 году – на этот раз у западной стены новой церковной трапезной. Повреждённая взрывной волной при уничтожении храма Христа Спасителя, она была снесена в 1932 году.

Однако мы забежали далеко вперёд. В 1667 году палаты Кирилловых приобрёл Семён Иванович Маслов (10). В начале следующего века они были перестроены и получили вид, близкий современному. Полностью изменился парадный фасад. В его средней части появилась пристройка во вкусе петровской эпохи: трёхъярусная, с мощным декоративным завершением и огромными, довольно причудливой формы волютами и пышными гирляндами из цветов и фруктов, фланкирующими «теремок» верхнего яруса.

Вход в здание со стороны набережной получил арку, поддерживаемую великолепными резными кронштейнами. Над ней находился балкон. Окна среднего яруса несколько больше остальных, обрамлены строгими наличниками и завершаются лучковыми фронтонами-раковинками. Углы пристройки рустованы – решение, которое придало ей некую архитектурную собранность в контрасте с прихотливой и «необязательной» архитектурой XVII века. Для придания палатам симметрии, тогда входившей в моду, справа по фасаду была сделана пристройка с ризалитом, уравновешивающая объём с крыльцом.

Парадное крыльцо украшали статуи на постаментах. Уже в нашем веке на чердаке были обнаружены фрагменты двух фигур и ещё одна, почти уцелевшая. Это человек в длинной одежде, с рукой, прижатой к груди, весьма напоминающий апостолов на галерее знаменитой церкви в Дубровицах. Весьма интересен и другой аналог, уже архитектурный, – церковь Сант-Михилскерк в бельгийском городе Лувене, возведённая в 1650–1666 годах по проекту архитектора В. Хесиуса.

Палаты выдерживают стилистическое единство с расположенным по соседству корпусом Суконного двора (суконной фабрики). Оба здания, палаты и Суконный двор, своими главными фасадами фланкировали не сохранившийся Всехсвятский Каменный мост, по сути, составляя единый ансамбль.

Видимо, при Масловых в палатах одновременно с их реконструкцией или вскоре после неё было сооружено семь новых печей. Стилистический анализ даёт возможность отнести по крайней мере большую часть их изразцов, обнаруженных на чердаке, к началу XVIII века. Формы рисунков позволяют предположить, что образцом для них послужил некий сервиз, скорее всего имевший голландское происхождение. Изразцов много, и их теперь хватит по крайней мере на три печки. Они отечественного производства, с изображениями пейзажей со зданиями, людьми и зверями.

С 1 июля 1756 года казна приобрела палаты у родственницы Масловых Анны Ивановны Зиновьевой за 5 тысяч 500 рублей, о чём сохранилась запись в дворовой книге Юстиц-коллегии. В палатах первое время разместились Корчемная контора и один из складов – магазин № 10.

С марта 1771 по май 1793 года в палатах располагался Разрядно-сенатский архив, предшественник Российского государственного архива древних актов. Здесь хранились подлинные столбцы родословных росписей, боярские и разрядные книги, отчёты об обороноспособности городов, документы о народных восстаниях и прочее. Фонд насчитывал несколько сотен тысяч дел.

Затем сюда переехала Московская казённая палата. В 1806 году здание было реконструировано по проекту архитектора А. Назарова для Сенатской курьерской команды и стало называться в обиходе Курьерским домом. Когда к 1860-м годам оно оказалось в аварийном состоянии, «рационально мыслившие» чиновники, возглавлявшие дворцовое ведомство, не пожелали отпускать средства на ремонт «рухляди». К счастью, обречённым на слом строением заинтересовалось Императорское Московское археологическое общество (МАО), и Александр II передал палаты ему.

В 1870 и 1884 годах под руководством архитекторов А. Попова и Н. Никитина в палатах были проведены реставрационные работы, в ходе которых разобраны позднейшие пристройки и расписана «во вкусе допетровского времени» Крестовая палата, ставшая залом заседаний общества.

В 1909 году для изучения и сохранения памятников московской архитектуры стали формироваться коллекции музея «Старая Москва», которые хранились в палатах. Позднее это собрание перешло в Исторический музей, одним из инициаторов создания которого в своё время был П. С. Уваров.

Общество было ликвидировано приказом НКВД в июне 1923 года, разделив участь большинства подобных объединений дореволюционной России. С декабря 1924 года первый этаж особняка Аверкия Кириллова занимал Институт по изучению языков и этнических культур восточных народов СССР. Поэт Осип Мандельштам, посетивший его в 1930 году, поделился очаровательным описанием здания и институтских нравов: «Мой любительский приход никого не порадовал».

Через год на второй этаж палат переехали Центральные государственные реставрационные мастерские (ЦГРМ), созданные известным художником Игорем Эммануиловичем Грабарём. Его подход к охране памятников вызывал, впрочем, куда большие возражения, нежели творческие достижения, так что в этой области он получил нелестное прозвище Угорь Обмануйлович Гробарь. В 1930 году он был вынужден отказаться от дальнейшего руководства мастерскими. К этому времени им передали церковь Николы. Через два года колокольню снесли, а мастерские закрыли.

После этого в палатах была поселена обслуга Дома Правительства (Дома на набережной), а в здании Набережного корпуса некоторое время располагался Московский областной краеведческий музей. После начала войны, летом 1941 года, в церкви было устроено объединённое фондохранилище крупнейших столичных музеев. Упрятанные в сотни ящиков, здесь хранились коллекции Исторического музея, Музея Революции, Музея народов СССР, Биологического музея. Наиболее ценные реликвии находились в церковном подвале.

После войны, в конце 1947 года, палаты Аверкия Кириллова частично отошли Научно-исследовательскому институту краеведческой и музейной работы Комитета по делам культурно-просветительных учреждений при СНК РСФСР.

В 1953–1959 годах в палатах проводились реставрационные работы. Их руководитель Г. В. Алфёрова описала урон, нанесённый жильцами, которые вырубили связи, растесали окна, пробили в стенах новые двери и прочее. Отмечалось и плачевное состояние белокаменного декора северной пристройки XVIII века (1, с. 135–150). Работы в этих условиях велись медленно и, к сожалению, были прерваны из-за реорганизации службы. Завершали их в спешном порядке в 1960–1963 годах, уже без необходимых исследований и фиксации, но с искажениями.

Одним из положительных результатов реставрации были ликвидация общежития и полная передача палат Аверкия Кирилова институту, который в 1966 году получил новое наименование – НИИ музееведения и охраны памятников истории и культуры. В 1968 году на его базе было создано новое учреждение–республиканский Научно-исследовательский институт культуры, ныне Российский институт культурологии Министерства культуры РФ.

Исторически палаты находились в специфическом тупиковом участке Москвы, который посещали только сотрудники шоколадной фабрики «Красный Октябрь», бывшей «Эйнем». Теперь ситуация изменилась: здания превратились в популярные культурные объекты. Кроме того, планируемый мост между Берсеневской и Крымской набережными сделает палаты Аверкия Кириллова одной из ключевых точек туристического маршрута по центру столицы. Поэтому этот уникальный памятник в ближайшее время вновь неизбежно обратит на себя внимание.

Литература и источники

1. Алфёрова Г. В. Исследование и реставрация палат Аверкия Кириллова: (работы, проведённые в 1954–1964 гг.) // Из истории реставрации памятников культуры. М., 1974.

2. Богоявленский С. Московский приказный аппарат и делопроизводство XVI–XVII веков. М., 2006.

3. Веселовский С. Б. Дьяки и подьячие XV–XVII вв. М., 1975.

4. Витсен Н. Путешествие в Московию 1664–1665 гг. / Пер. со староголланд. В. Г. Трисман. М., 1996.

5. Коробко М.Ю. Еще раз об истории палат Аверкия Кириллова // Вопросы охраныииспользования памятников истории и культуры. М., 1994.

6. Святославский А. В. Белокаменный крест с надписью в интерьере палат Аверкия Кириллова // Ставрографический сборник. Кн. 3. Крест как личная святыня. М., 2005.

7. Седов П. В. Хождение во власть гостя Аверкия Кириллова // Торговля, купечество и таможенное дело в России в ХVI– XVIII вв. Сборник материалов международной конференции. СПб., 2001.

8. Фролов А. И. Палаты Аверкия Кириллова: забытые страницы истории // Вопросы охраны и использования памятников истории и культуры. М., 1992.

9. ЦХНДМ ЦГА г. Москвы. Ф. 1. Якиманская часть. Д. 15.

10. РГАДА. Ф.282. Оп.1 д.502, л. 776-777.

М. Ю. Коробко, историк, лауреат Макарьевской премии. Журнал “Русская История”

ertata

Тэги: аверкия, архитектура, архитектура., архитектуры, зодчество, интересное., история, история., кириллова, культура, культурное, москва, музеи, музеи., наследие, непознанное., палаты, памятники, памятники., разное., россии, россии., россия, русская, русское, сделано

Комментарии | Постоянная ссылка

Сильнее айсберга.

2015-02-19 18:32:05 (читать в оригинале)

Улыбка и честь корабля

В один из августовских дней военного 1942-го по трапу теплохода «Двина», что ходил по Северному морскому в США, поднялась молодая женщина. «Врачиху чуть не забыли», – засмеялись матросы. «Штурман Орликова», – не обращая внимания на смешки, представилась капитану Ивану Пийру новоприбывшая.

Удивление моряков естественно. Приметы о женщинах на корабле, которые-де приносят несчастье, бытуют веками. Тем более «Двине» предстояла отнюдь не прогулка, а тяжелейший рейс. Теплоход должен был доставить союзникам груз марганцевой руды, а обратно вернуться со столь необходимыми советским бойцам медикаментами, вооружением, оборудованием. Путь же через Баренцево и Норвежское моря, Атлантический океан под немецким бомбами и торпедами недаром называли «холодным коридором ада». Как хрупкая маленькая женщина проведет судно через смертельный коридор?

Но 27-летняя Валентина Орликова имела для этого достаточно знаний, опыта, а главное – характера. За плечами – Владивостокский техникум путей сообщения и работа еще в ранней юности на «Дальзаводе»: по совсем не девчоночьей специальности помощника судосборщика. Потом – Ленинградский институт инженеров водного транспорта: судоводительский факультет.

Началась Великая Отечественная. В августе 1941 года Валентина Орликова участвовала в операции по эвакуации из Таллина 6 тысяч раненых.

В той же операции принимала участие Анна Щетинина, еще до войны ставшая первой в истории женщиной – капитаном дальнего плавания. Так что Валентине было на кого равняться.

Показательно, что именно молодое Советское государство открыло для женщин ранее казавшиеся невозможными пути. Спустя годы Валентина Яковлевна Орликова станет первой в мире женщиной – капитаном китобойного судна, а затем – большого морозильного траулера. Но до этого будет еще четыре года войны, восемь рейсов на «Двине» Владивосток–США–Канада…

Родилась Валентина Орликова 19 февраля 1915-го, в сухопутном забайкальском городке Сретенске. Отец – нотариус, мама – машинистка. Вроде бы ничего не предвещало морскую судьбу. Но в 1918-м бури революции занесли семью во Владивосток, где у подросшей Вали и проснулась тяга к морю. Только одной романтической мечты мало без настоящего упорства. У Валентины упорство было, недаром школьницей записала в дневнике: «Достигает в жизни заветной цели только тот, кто умеет взять верный курс».

Юная Валентина ушла от первого мужа, который воспротивился ее учебе в институте. Со вторым мужем, однокурсником Борисом Соченовым, любовь к морю была общая. Но трудно сохранить близкие отношения, когда супруги месяцами ходят на разных судах. А вот родившийся в 1940 году сын Саша, хотя в детстве времени больше проводил с бабушкой, чем с родителями, стезю себе тоже выбрал морскую: поступил в Мурманское высшее мореходное училище.

В годы войны штурман Орликова была буквально нарасхват в США. Еще бы – женщина-моряк с голливудской внешностью (ее и в Голливуд возили, где снимали документальный фильм о советских моряках), прекрасно знающая английский. Вопросы на съемках и разного рода встречах задавали разные, часто не без подвоха. «Мне легче было устоять на мечущейся палубе, чем на неподвижной сцене огромного зала», – вспоминала позже Валентина Яковлевна. Но держала удар блестяще и слова находила нужные и доходчивые.

Однако море оставалось важнее всего.

Пять лет капитанствовала на китобойном судне «Штром» на Курилах. В 1950 году награждена орденом Трудового Красного Знамени. Большой морозильный траулер «Николай Островский» под ее командованием брал рекордные 25 тонн рыбы в сутки.

Работавший с ней старший механик Константин Трубин писал, что капитан хорошо знала не только штурманское дело, но и машину траулера. Умела строить отношения в коллективе. Очевидно, потому и первая.

В 1960 году Орликовой присвоили звание Героя Социалистического Труда. На одной из встреч с молодежью ее спросили: за что присвоена высокая награда. Валентина Яковлевна начала перечислять: за освоение новых районов промысла, за внедрение нового метода выгрузки рыбы по принципу «трюм–вагон», за переход на снабжение топливом в море, за составление карт-планов полярных районов, за организацию медицинской службы в море… Слушатели загибали пальцы на руках, но их не хватило.

Валентина Яковлевна Орликова ушла из жизни в 1986 году, похоронена на столичном Ваганьковском кладбище. С верного курса, взятого в юности, она не свернула.

Изящная отвага

Советский разведчик Александр ФЕКЛИСОВ о встречах на дальних берегах. К 100-летию со дня рождения уникального капитана советского флота Валентины Орликовой

Очень успешно выступала и давала интервью американским журналистам штурман парохода «Двина» Валентина Орликова, миниатюрная, стройная женщина, всегда одетая в чистую, хорошо отглаженную форму. У нее были темно-русые волосы и выразительные глаза, речь ее отличалась искренностью и какой-то задушевностью, что сразу подкупало собеседника. От всего ее внешнего облика и манер веяло изяществом и женственностью, хотя она постоянно вращалась среди мужчин, занимавшихся тяжелым физическим трудом. Какие бы каверзные вопросы ни задавали ей корреспонденты, она всегда спокойным тоном давала обстоятельные, четкие ответы. При этом не изображала из себя всезнайку и, если чего не ведала, откровенно признавалась.

Во время первого интервью ей задали такой вопрос:

– Как вам, маленькой женщине, удается командовать мужчинами?

Она очень толково объяснила, в чем состояли ее обязанности. Привела пример, как пришлось маневрировать во время первой в ее жизни атаки фашистской подводной лодки, как она смотрела на приближающуюся торпеду, как увела судно от нее.

– Страха не чувствовала, – говорила Валентина, – было огромное напряжение. Зажмурилась. Считала до пятнадцати. Пронесло.

А слушают ее подчиненные потому, что понимают: от того, как четко выполнят распоряжения, зависит судьба парохода и всех людей на нем.

В конце полуторачасового интервью, во время которого Валентина блестяще ответила на все вопросы, один из корреспондентов пробасил:

– Теперь до меня дошло, почему моряки исполняют все ваши команды.

За время войны ее пароход трижды приходил в США, и каждый раз корреспонденты стремились побеседовать с отважной женщиной.

Сильнее айсберга.

Ранним утром у диспетчерской тралового флота всегда было многолюдно. Мы, группа матросов, стоим в ожидании катера, поскольку наше судно на рейде. Вскоре появился наш капитан, и, окружив его, мы вместе зашагали к катеру, стоявшему у борта траулера.

Полный отлив, спускаться по крутому трапу с причала нелегко и небезопасно. Бережно поддерживая капитана, осторожно опускаем его на палубу РТ, невольно привлекая любопытные взгляды бойких молодых грузчиц в робах, собравшихся у открытого трюма.

Такое необычное внимание экипажа объяснялось весьма просто – нашим капитаном была Валентина Яковлевна Орликова. «Стиляга!» – громко высказалась одна из грузчиц, показывая на форменные аккуратные брюки Орликовой. В те годы ношение женщинами брюк не поощрялось и было большой редкостью.

«Но ведь и ты в брюках», – улыбнулась Валентина Яковлевна, показывая на ее широкие, прорезиненные штаны – буксы на лямках. Наш БМРТ с выкрашенными бортами, белоснежной рубкой, надстройками стоял на рейде. Он был отчетливо виден, и молодые труженицы порта, разглядывая траулер, даже не подозревали, что «стиляга» является его капитаном-директором.

Поскольку основные деловые контакты матроса ограничены командирами среднего звена, то фамилия, личность капитана, идущего в рейс, до отхода для новичка была часто неизвестна, да и далеко не всех она интересовала. Вручив направление отдела кадров и документы штурману, я сразу заступил вахтенным у трапа и, как обычно, одновременно по просьбе боцмана выполнял работу здесь же, на рабочей палубе.

Вскоре с причала по трапу поднялась на борт невысокая женщина и, проходя мимо меня, вежливо поздоровалась. Занятый разборкой снабжения, я рассеянно кивнул, уверенный, что это спешит на работу кто-то из обслуживающего персонала. Через полчаса подошли буксиры для перестановки на рейд, и только при отходе от причала, у открытого окна рулевой рубки я с изумлением увидел ту же невысокую женскую фигуру, что проходила мимо, но уже в форменной тужурке с четырьмя нашивками на рукавах.

Боцман объяснил мне, что это наш капитан Валентина Яковлевна Орликова. О женщине-капитане, сравнительно недавно появившейся в траловом флоте, уже ходили слухи. В моем представлении это должна была быть, как говорили Ильф и Петров, «широкоплечая гражданка», высокого роста, мужиковатая, отдающая зычным голосом команды, пересыпанные отборным матом.

Валентина Яковлевна была ниже среднего роста, хрупкой, изящной, миловидной женщиной с мелкими, очень правильными чертами лица, большими выразительными глазами, короткой стрижкой. Интеллигентна, умна, иронична. Во взаимоотношениях с экипажем внимательна, проста, доброжелательна, спокойна, никогда не повышала голоса и не употребляла крепких выражений, но при необходимости проявляла необыкновенную твердость характера в поступках и независимых решениях.

Ее миниатюрная внешность больше подходила для хозяйки аристократического салона прошедшей эпохи или, наконец, искусствоведа в чинной тиши музейных залов, но отнюдь не для управления океанским траулером в штормовой Атлантике с экипажем в девяносто человек.

В суровые годы войны В.Я. Орликова ходила в конвоях на транспортах, после войны командовала китобойцами на Дальнем Востоке, затем работала в Москве, в Минрыбхозе, и с приходом из новостроя БМРТ в Мурманск опять вернулась на капитанский мостик. Она сравнительно быстро освоила промысловую работу, рейсовые задания перевыполнялись ежерейсно, отсюда стабильность заработка и постоянство экипажа.

Работали у берегов Канады, в районе Ньюфаундленда. Очень неблагоприятный район, шторма сменяют туманы, осложняют работу льды, выносимые от берегов Гренландии. Большая скученность судов, отсюда опасность столкновения, вынуждая капитана сутками не покидать мостика. Рано утром к нам подошел небольшой исландский траулер «Айсберг». С его борта просили оказать помощь.

«Какая помощь вам нужна?» – на английском спросила Орликова. «Мне нужен господин капитан», – последовал ответ. «Я слушаю вас», – отвечала Валентина Яковлевна. Капитан «Айсберга» и вся его команда с изумлением рассматривали маленькую женщину в черной шубе и шапке – капитана огромного океанского траулера.

Выяснилось, что у них получил тяжелую травму матрос, требовалась срочная операция. Погода была свежая, спуск катера очень рискован. Орликова рискнула. Моторный катер с судовым врачом С.А. Китаевым и несколькими матросами был спущен. Все с волнением ожидали исхода операции.

К счастью, она прошла успешно, моряки благополучно вернулись на судно. Радиограмма от капитана «Айсберга»: «Благодарю господина капитана, врача, вашу команду за помощь нашему моряку. Счастливого плавания, господин капитан».

В этот период траловый флот пополнился транспортным рефрижератором «Иркутск», и БМРТ стали производить передачу рыбопродукции непосредственно в районе промысла на его борт. Это были первые швартовки БМРТ к борту транспортного рефрижератора. Опыт набирался по крупицам. В открытом море, где всегда присутствует волнение и мертвая зыбь, два крупнотоннажных судна на малом ходу сходятся бортами.

Плавбаза оборудует свой рабочий борт пневматическими кранцами. Их касание швартующего судна часто сопровождается стремительным навалом бортов навстречу друг другу, грохотом и треском лопнувших отдельных кранцев, звоном и обрывом цепей их соединяющих, нередки повреждения наружной обшивки. Картина не для слабонервных.

Вскоре подошла наша очередь на выгрузку, следуем к борту «Иркутска», сближаемся. На мостике «Иркутска» целый синклит. Кроме капитана, здесь руководитель промысла, капитан-наставник, представитель Инспекции безопасности мореплавания. Швартовка – визитная карточка капитана, к нам особый интерес, разумеется.

Орликова на правом крыле мостика, внешне совершенно спокойна, команды четкие, выполняются мгновенно. Подошли на расстояние бросательного конца, быстро выбрали швартовый, мягко легли правым бортом на кранцы рефрижератора. После выгрузки и двухчасового перехода по просьбе старшего механика легли в дрейф: потребовалось произвести остановку и разборку главного двигателя – погода этому благоприятствовала.

Главный двигатель был разобран, окончание работ предполагалось утром. Около трех часов ночи мы проснулись от страшного грохота. Глянув в иллюминатор, я обомлел: у борта возвышалась ледяная гора, на которую судно переодически наваливало левым бортом. Навал сопровождался треском и грохотом. Было заметно, как при этом «дышала» обшивка.

Наше счастье было в том, что имелась только небольшая зыбь при слабом ветре. Однако айсберг продолжал держать и колотить нас. Для смягчения ударов были собраны все судовые кранцы. Механики срочно приступили к сборке главного двигателя. Вскоре удары прекратились, пройдя вдоль борта, айсберг стал постепенно удаляться. Интересно то, что в визуальной видимости вокруг нас этот «ледяной бродяга»

находился в единственном экземпляре.

Затраты времени на промысловую работу с переходами ранее составляли полтора месяца. Теперь с передачей груза на рефрижератор рейсооборот значительно увеличился, к чему экипаж еще не адаптировался, и время на набор второго груза стало тянуться значительно медленней. Все внимательно следили за остатком емкости в трюмах и с нетерпением ждали окончания промысла.

Наконец наступил долгожданный последний день промысловых работ. У всех приподнятое настроение, и, как гром среди ясного неба мгновенно пронесся слух, что предстоит еще задержаться и сдать часть груза. Команда забурлила, весь рядовой состав был категорически против продления рейса, посыпались угрозы невыхода на работу, обстановка накалялась.

Вскоре весь экипаж был приглашен в столовую команды. Пришла Валентина Яковлевна и очень спокойно, кратко, доходчиво обрисовала промысловую обстановку, положение с планом, затем выложила сделанные ею расчеты заработка до сдачи груза и после. Разница получалась существенная. Экономику капитан знала прекрасно, расчет заработка экипажа она всегда производила сама и никогда не ошибалась.

Желающим быть в порту несколько раньше Валентина Яковлевна предложила после выгрузки перейти на «Иркутск». Таковых не оказалось, и через час мы пошли под выгрузку, после чего продолжили промысловую работу.

По возвращении Баренцево море встретило нас низкой температурой, парением Кольского залива, нулевой видимостью. Работают оба локатора, слышны сплошные гудки встречных судов, напряжение на мостике не ослабевает до окончания швартовки у причала порта.

Приход В.Я. Орликовой в порт всегда сопровождали журналисты, что она не очень любила, отправляя их к помполиту, но искренне радовалась, когда ее встречал самый близкий и родной человек – ее мама, внешне очень похожая на дочь...

Герман АНУФРИЕВ

ertata

Тэги: биографии, биографии., валентина, женщина, женщины, интересное, интересное., история., капитан, люди, люди,, назад, непознанное., орликова, промысловый, русские, ссср, ссср., судьбы, судьбы,, флот

Комментарии | Постоянная ссылка

Приготовь. Масленица.

2015-02-19 16:40:15 (читать в оригинале)

ertata

Тэги: блины, блюда, голландская, домоводство., еда., кулинария, кулинария., кухни, кухня, масленица, мира, народов, пост, постный, приготовь, рецепты, стол, фарша

Комментарии | Постоянная ссылка

Категория «Ню»

Взлеты Топ 5

|

| ||

|

+143 |

146 |

IllAIR |

|

+123 |

143 |

GetProfit |

|

+116 |

124 |

antonesku |

|

+111 |

126 |

Melipomena |

|

+108 |

125 |

Agnoia |

Падения Топ 5

|

| ||

|

-2 |

48 |

В трусиках |

|

-2 |

22 |

СюНя_СоЛныШкА |

|

-3 |

17 |

xpyctal |

|

-3 |

24 |

I have been here before |

|

-3 |

14 |

Sebastian_Valmont |

Популярные за сутки

Загрузка...

BlogRider.ru не имеет отношения к публикуемым в записях блогов материалам. Все записи

взяты из открытых общедоступных источников и являются собственностью их авторов.

взяты из открытых общедоступных источников и являются собственностью их авторов.