|

Какой рейтинг вас больше интересует?

|

Главная /

Каталог блоговCтраница блогера Ермоловская_Татьяна/Записи в блоге |

Срыв Гитлеровского «Блицкрига» в Центральной Азии: Противоборство Германии и СССР на «Афганском плацдарме». Часть II

2015-02-10 15:21:01 (читать в оригинале)

О ходе политико-дипломатического противоборства фашистской Германии и СССР на «афганском плацдарме» до начала лета 1941 г. и событиях, приведших к высылке немецких, итальянских специалистов и решению Всеафганской лойя-джирги, исключившему использование территории Афганистана иностранным правительством для военных целей, которое препятствовало реализации гитлеровских планов войны в Центральной Азии и способствовало сохранению независимости афганского государства.

13 мая 1941 года Б.Муссолини и И.Риббентроп обсудили проблему сотрудничества Германии и Италии в Вазиристане (зона пуштунских племён в Британской Индии) в связи с восстанием во главе с Факиром из Ипи. В июне абвер и итальянская разведка заключили соглашение с бывшим эмиром Афганистана Амануллой-ханом о содействии в организации в приграничной полосе всеобщего восстания пуштунов против английского колониального владычества.

Накануне нападения фашистской Германии на СССР абвер заканчивал подготовку к переброске разведывательно-диверсионных групп в полосу индо-афганской границы. В мае 1941 года служба Ф. Канариса укрепила кадровый состав германской резидентуры в Кабуле. Её возглавил кадровый сотрудник абвера Р. Расмус (агентурный псевдоним Карлмай), ставший коммерческим атташе в посольстве Германии. Он обладал опытом оперативной работы в полосе пуштунских племён, 27 лет проработал в Индии под крышей немецкого коммерсанта в Бомбее и затем консула в Калькутте. В его подчинение были направлены старший лейтенант абвера Витцель (агентурный псевдоним Патан) на должность референта миссии, сотрудники абвера радист Дох (Рахад) и шифровальщик А. Цугенбюллер (Гиссен), получившие должности, соответственно, помощника заведующего канцелярией германской миссии и помощника коммерческого атташе. Присвоение агентурных псевдонимов свидетельствовало о том, что руководство абвера не исключало их возможности работы в “полевых условиях“ [1]

Для организации немецкой агентурной сети и диверсионном операции в полосе племён под кодовым названием «Пожиратель огня» в Кабул прибыли два немецких агента из полка «Бранденбург» — профессор медицины, специалист по борьбе с проказой старший лейтенант абвера М. Обердорффер и энтомолог Ф. Брандт. Планировалось переправить этих агентов к Факиру из Ипи, снабдив их большими суммами денег и оружием. Агент абвера Венгер также готовил переброску в зону племён большого количества боеприпасов и вооружения.

Через два дня после нападения Германии на СССР из Берлина поступил приказ начать операцию «Пожиратель огня». По свидетельству историка российских спецслужб Ю.Н. Тихонова, советская резидентура в Кабуле располагала данными о подготовке немцами этой спецоперации, сумев перехватить часть секретной корреспонденции германской миссии в Кабуле [2]. Вместе с тем следует отметить, что в ходе противоборства спецслужб СССР и III рейха на афганском направлении неоднозначно проявился «итальянский след». В дневнике советского полпреда К.А. Михайлова за январь—июнь 1941 года часто упоминается итальянский посланник П. Кварони [3], женатый на дворянке, дочери царского генерала Л. Чагиной [4]. Советские дипломаты знали, что Кварони не только посол, но и резидент итальянской разведки в Афганистане. Как общепризнанный знаток зоны пуштунских племён он нередко оказывал консультационные услуги советским дипломатам при анализе обстановки в полосе индо-афганской границы [5] Контакты Михайлова с Кварони были прерваны накануне спецоперации абвера «Пожиратель огня».

Супружеская чета профессионалов разведки Кварони отвечала за организацию переброски немецких диверсантов в полосу независимых племён на индо-афганской границе в соответствии с упомянутым ранее соглашением германских и итальянских спецслужб. При их участии был подготовлен коридор для прохода к индо-афганской границе и затем в Вазиристан к Факиру из Ипи, которым в июне 1941 года первым воспользовался работавший в Кабуле под крышей советника посольства Италии разведчик Анцилотти, доставив Факиру из Ипи крупную сумму денег и небольшую партию оружия. Чагина обеспечивала прикрытие, доставку к границе и возвращение Анцилотти в Кабул, продемонстрировав тем самым сотрудникам абвера безопасный маршрут для переброски немецких диверсантов.

В том же месяце П. Кварони уведомил абвер о своём решении лично сопровождать группу диверсантов во главе с М. Обердорффером и Ф. Брандтом к Факиру из Ипи в Вазиристане по тому же маршруту. В пути к индо-афганской границе машину итальянского посла остановила афганская полиция. Оказалось, что П. Кварони «забыл» уведомить МВД Афганистана о поездке, для которой необходимо было разрешение его местных структур [6], поэтому он вместе со спутниками-немцами был вынужден вернуться в Кабул. Тем самым П. Кварони по сути дела «засветил» перед афганцами созданный коридор для переброски нацистских агентов в полосу племён. Объяснить такое поведение П. Кварони можно лишь стремлением сохранить за итальянской разведкой ключевые позиции в контактах с племенной верхушкой в полосе индо-афганской границы и обеспечить контроль за действиями абвера в «полевых условиях».

Руководство абвера в Кабуле решило отстранить итальянских разведчиков от операции «Пожиратель огня» и самостоятельно провести немецких диверсантов по «итальянскому маршруту». Так П. Кварони отошёл от участия в их переброске в Северо-Западную пограничную провинцию Индии, но как партнёр абвера продолжал получать информацию о ходе подготовки операции. Спустя несколько дней (4 июля 1941 г.) английской разведке стало известно о планировавшейся немцами операции [7].

До начала Великой Отечественной войны советская резидентура в Кабуле (5 кадровых разведчиков с агентурным аппаратом в 15 человек) противодействовала абверу самостоятельно [8]. После нападения Германии на СССР возникла перспектива совместных с Великобританией действий против Третьего рейха и его союзников, в том числе на «афганском плацдарме». 23 июня 1941 года по поручению английского посланника в Кабуле Ф. Тайтлера представители британских спецслужб и МИДа посетили советское посольство. Сотрудник Интеллидженс сервис (собирательное наименование сети разведывательных и контрразведывательных служб Великобритании) майор Флетчер, работавший под крышей пресс-атташе, в беседе с советником Полпредства СССР В.С. Козловым предложил совместными усилиями выдворить немцев из Афганистана и выразил готовность детально информировать советскую сторону о немецкой активности в Афганистане. Как сообщил Флетчер, немцы неоднократно предлагали афганскому правительству расширить территорию Афганистана за счёт СССР и Индии. В тот же день Козлов принял коллегу — советника английской миссии Халейя, который также предложил объединить усилия по выдворению немцев из Афганистана [9].

2 июля 1941 года состоялась встреча глав дипломатических миссий СССР и Великобритании. Полпред К.А. Михайлов в телеграмме руководству НКИД СССР сообщил, что английский посланник Ф. Тайтлер «поставил вопрос о сотрудничестве по выдворению немцев из Афганистана и спрашивал, какова наша позиция по этому вопросу. Заметив, что инициатором постановки вопроса является английская сторона, я заявил, что мы ждём от них конкретных предложений. Вместе с тем я дал понять англичанину, что не вижу принципиальных возражений по установлению более тесного контакта и по сотрудничеству в деле выдворения немцев из Афганистана. Никаких конкретных предложений англичанин пока не внёс. Он сообщил, что обратился к своему правительству и в ближайшее время ждёт ответа [10].

Информация из Кабула была немедленно доложена наркому В.М. Молотову и затем И.В. Сталину. В то время в Москве советские руководители обсуждали с послом Великобритании в СССР Р.С. Криппсом перспективу создания антигитлеровской коалиции. 27 июня Молотов в ходе переговоров с ним обозначил две ключевые темы: степень военно-политического сближения СССР и Великобритании, а также масштабы и размеры взаимной помощи. Криппс заявил, что для политического соглашения время ещё не назрело, так как накопилось немало взаимного недоверия от прошлого, после установления военно-экономического сотрудничества, которое устранит взаимные подозрения, стороны смогут прийти к политическому сотрудничеству. Была затронута и афганская тема, признано необходимым следовать общей политической линии в отношении стран Ближнего и Среднего Востока, в том числе Афганистана [11].

8 июля посла Р.С. Криппса принял председатель Государственного комитета обороны (ГКО) СССР И.В. Сталин. Он отметил, что у советского правительства создалось плохое впечатление в связи с непонятной позицией английского правительства, кажется, Великобритания не хочет связывать себя с Советским Союзом каким-либо соглашением. Сталин разъяснил Криппсу, как он видит такое соглашение: Великобритания и СССР обязуются оказывать друг другу вооружённую помощь в войне с Германией и не заключать с ней сепаратного мира. 10 июля председатель ГКО вновь принял Криппса, который выразил согласие английской стороны включить пункты, обозначенные Сталиным, в соглашение СССР и Великобритании.

8 июля посла Р.С. Криппса принял председатель Государственного комитета обороны (ГКО) СССР И.В. Сталин. Он отметил, что у советского правительства создалось плохое впечатление в связи с непонятной позицией английского правительства, кажется, Великобритания не хочет связывать себя с Советским Союзом каким-либо соглашением. Сталин разъяснил Криппсу, как он видит такое соглашение: Великобритания и СССР обязуются оказывать друг другу вооружённую помощь в войне с Германией и не заключать с ней сепаратного мира. 10 июля председатель ГКО вновь принял Криппса, который выразил согласие английской стороны включить пункты, обозначенные Сталиным, в соглашение СССР и Великобритании.В ходе встреч 8 и 10 июля получила развитие и афганская тема. Советский лидер заметил, что читал донесение советского посла из Кабула о предложении английской миссии выбросить немцев из Афганистана, поставил вопрос о большом скоплении немцев в Афганистане, которые будут вредить Англии и СССР, и спросил, что Криппс считает необходимым для этого предпринять. Посол заявил, что, по его мнению, Молотов должен сделать представление афганскому послу. Когда в Лондоне узнали о передвижении немцев в Афганистане, английское правительство сделало официальное предупреждение афганским властям. Криппс обещал войти в контакт с английским посланником в Кабуле и выяснить вопрос о немцах [12].

После встречи Криппса со Сталиным официальный ответ английского правительства по афганскому вопросу откладывался. 18 июля Криппс проинформировал Молотова лишь о решении индийского правительства принять меры в отношении Афганистана с целью выгнать оттуда немцев [13]. Лондон тянул время, хотя общая политическая линия в отношении Афганистана к тому времени уже проявилась в деятельности там спецслужб СССР и Великобритании, стремившихся не допустить переброску агентов абвера к Факиру из Ипи.

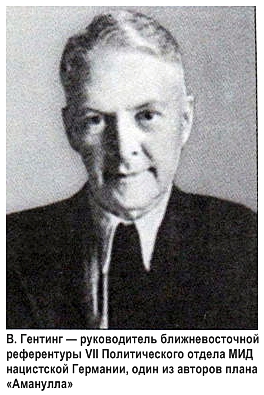

Перед началом операции «Пожиратель огня» очередной нажим Германии на правящие круги Афганистана накалил ситуацию. 11 июля глава немецкого МИДа И. Риббентроп направил посланнику в Кабуле Г. Пильгеру телеграмму с указанием официально предложить королю М. Захир-шаху сотрудничество с Германией и получить согласие афганской стороны на назначение новым послом Германии в Кабуле В. Гентинга, который возглавлял немецкую миссию в Афганистане в 1915 году, уже в то время добивался вовлечения страны в войну на стороне немцев, обладал связями с афганскими националистическими деятелями и мятежными племенами на индо¬афганской границе.

Афганские правящие круги уклонились от предложения об официальном сотрудничестве, но вынуждены были согласиться на назначение послом Гентинга. Уступая Германии, они смотрели сквозь пальцы на деятельность абвера по привлечению афганской разведки к участию в операции «Пожиратель огня», и немцы добились согласия командующего Центрального военного округа М. Дауд-хана содействовать её проведению. А в Москве в это время афганский посол С. Апи-хан убеждал английского коллегу Р.С. Криппса, что, кроме германской миссии, в Кабуле немцев практически нет [4].

Афганские правящие круги уклонились от предложения об официальном сотрудничестве, но вынуждены были согласиться на назначение послом Гентинга. Уступая Германии, они смотрели сквозь пальцы на деятельность абвера по привлечению афганской разведки к участию в операции «Пожиратель огня», и немцы добились согласия командующего Центрального военного округа М. Дауд-хана содействовать её проведению. А в Москве в это время афганский посол С. Апи-хан убеждал английского коллегу Р.С. Криппса, что, кроме германской миссии, в Кабуле немцев практически нет [4].19 июля 1941 года в ходе операции «Пожиратель огня» по дороге в Вазиристан «по итальянскому маршруту» немецкие диверсанты, сопровождавшиеся представителями афганских спецслужб, попали в засаду, подготовленную английским спецназом. М. Обердорффер был убит, Ф. Брандт ранен и доставлен в Пешавар, где дал показания сотрудникам английских спецслужб [15]. Вскоре они передали раненого Брандта кабульским властям.

Официальная версия, разработанная англичанами, гласила, что благодаря бдительности афганских пограничников был предотвращён вооружённый прорыв через границу неустановленной группы, в которую входили немецкие граждане Обердорффер и Брандт.

Афганское правительство согласилось с английской версией, так как это позволяло ему сохранить лицо и ослабить нажим Германии на правящие круги страны. Полпред К.А. Михайлов 24 июля телеграфировал, что руководство МИДа Афганистана пригласило посла Германии Г. Пильгера дать официальное разъяснение по поводу инцидента с участием немецких граждан, но тот отказался явиться в МИД, сказавшись больным [16]. После войны Г. Пильгер, находясь под следствием в СССР, признал: «Чтобы не расшифровывать мероприятий германской военной разведки по заброске в Индию для подрывной работы Обердорффера и Брандта, я по поводу инцидента, происшедшего с ними на афганской границе, заявил афганскому правительству протест в связи с «неправильными действиями» афганских пограничников в отношении германских «научных работников» [17]. В Кабуле в связи с расследованием дела о немецких диверсантах были арестованы представители афганского офицерского корпуса, обвинённые в политических связях с немцами.

Итальянский разведчик П. Кварони оказался в стороне от описанных событий, официально не был причастен к провалу спец-операции абвера. Впоследствии Кремль высоко оценил итоги работы супружеской четы Кварони в Афганистане. После падения фашистского режима Муссолини весной 1944 года П. Кварони вместе со своей женой Л. Чагиной с согласия советских властей был направлен в Москву в качестве посла Италии в СССР [18]. Общеизвестно, что такое назначение в те времена могло состояться лишь при личном одобрении И.В. Сталиным кандидатуры иностранного посла.

20 июля, на следующий день после неудачной попытки диверсантов проникнуть из Афганистана в Индию, посол Великобритании в СССР вручил наркому иностранных дел В.М. Молотову памятную записку о пребывании немцев в Афганистане. В ней отмечалось, что «правительство Его Величества... приветствует предложение, сделанное господином Сталиным относительно совместных действий по оказанию нажима на афганское правительство» [19]. Однако английская сторона трактовала его по-своему. В памятной записке речь в первую очередь шла не о совместных, а о параллельных демаршах двух стран в отношении афганского правительства [20], что свидетельствовало о стремлении англичан взять на себя роль их организатора и координатора.

Английская сторона также информировала НКИД СССР, что правительство Великобритании санкционировало проведение политики постепенного экономического давления на афганские правящие круги в два этапа: сначала оно было намерено заменить поддержку и помощь политикой, которая стеснит афганское правительство, затем ввести экономическую блокаду Афганистана со стороны индийской границы. При этом отмечалось, что блокада может быть удачной лишь в случае, если СССР предпримет блокадные действия со стороны границы по реке Аму-Дарье [21].

Предложенные меры были чреваты ущербом интересам СССР. Например, реализация английского предложения наложить импортный тариф на афганский хлопок привела бы к срыву советско-афганского соглашения о его продаже СССР, подписанного 12 августа 1941 года. А Великобритания в то время не интересовалась хлопком и не закупала его в Афганистане. В числе предложенных англичанами санкций был и срыв англо-афганских переговоров о покупке афганской шерсти, но соглашение о закупке Великобританией 500 т шерсти уже было подписано, и интересы англичан не пострадали бы. Реализация английского плана экономического давления привела бы к одностороннему ослаблению экономических и политических позиций СССР в Афганистане.

Полпредство СССР в Афганистане тоже разработало программу экономической блокады Афганистана, которая резко отличалась от «мягких» санкций англичан. Документ, направленный в НКИД СССР для передачи англичанам, предусматривал достижение совместными усилиями СССР и Англии отказа Ирана и Турции от транзита немецких грузов в Афганистан; отказ от пропуска туда немецких грузов, находившихся на советской территории; прекращение, а не задержку транзита грузов в Афганистан через Индию; отказ СССР и Великобритании от продажи афганцам бензина и строительных материалов, закупок афганских хлопка, шерсти и фруктов; расторжение соглашения о покупке афганской шерсти Англией, а не «прекращение» переговоров и т.д [22]. Британская сторона приняла к сведению советские предложения, но оставила их без ответа.

Кроме того, в английской памятной записке от 20 июля 1941 года был сделан упор не на сокращение немецкой колонии в Афганистане, а на пересмотр решения на назначение руководителя ближневосточной референтуры VII политического отдела МИДа Германии В. Гентинга немецким послом в Кабуле. 26 июля английский посланник в Кабуле посетил премьер-министра Афганистана М. Хашим-хана и сделал ему представление по этому поводу. Премьер заявил, что афганское правительство не может что-либо пред-принять, но 1 августа оно изменило своё решение с учётом возможных демаршей Великобритании и СССР. МИД Афганистана уведомил английского посланника о том, что В.Гентинг не приедет в Кабул.

С этого момента англичане временно прекратили давление на афганцев по поводу выдворения немцев из Афганистана. Глава британской миссии предложил советскому полпреду не поднимать перед афганским правительством вопрос о высылке немцев до приезда нового германского посланника. Советская сторона согласилась с этим предложением, но Берлин не назначил нового посла, сохранив этот пост за Г. Пильгером.

СССР не могли удовлетворить разовые меры афганских властей по пресечению происков фашистской Германии в условиях несоблюдения Кабулом долгосрочных соглашений между двумя странами, в первую очередь Договора о нейтралитете и взаимном ненападении между СССР и Афганистаном. Советское руководство было озабочено тем, что кабульские власти не спешили дать официальную оценку вероломному нападению Германии на нашу страну [23]. Посольство СССР сообщало в НКИД, что «афганское правительство, внешне лояльное и дружественное СССР, маскируясь нейтралитетом, в действительности заняло враждебную позицию, нарушая свои договорные обязательства в главном вопросе о недопущении на своей территории враждебной СССР деятельности организаций и отдельных лиц» [24].

Советская резидентура в Кабуле информировала центр о том, что кабульский режим преувеличивал военную мощь Германии, все члены афганского правительства летом 1941 года считали, будто СССР не сможет долго сопротивляться Германии [25]. Агентурные источники сообщали о радостном оживлении правившей династии Надиров в связи с нападением на СССР. В первые же дни войны король Афганистана М. Захир-шах из личных средств выделил крупную сумму денег на служение благодарственных молебнов, заявляя, что опасность военного нападения СССР на Афганистан миновала. Премьер-министр М. Хашим-хан заявлял близким ему афганцам, что СССР будет побеждён, ослабнет и подвергнется расчленению к выгоде Афганистана [26].

Кабульские власти официально заявили о нейтралитете в военном столкновении СССР и Германии только в конце августа 1941 года. Основной причиной возвращения афганского руководства к традиционной политике нейтралитета стал ввод войск СССР и Великобритании в Иран для предотвращения там профашистского государственного переворота и прекращения враждебной деятельности германских агентов, направленной против интересов Ирана, СССР и Великобритании [27].

К концу 1941 года прекратились торговые связи Афганистана с Германией, Италией, Японией, СССР и Ираном. Сократилась и торговля с Англией и Индией. Это повлияло на экономику страны, вызвало огромный рост цен, налогообложения населения, жизненный уровень которого и без того был нищенским, и создало благодатную почву для активизации немецких спецслужб.

Англичане, ранее щедро оплачивавшие работу против СССР белоэмигрантов — выходцев из Средней Азии, прекратили выплаты им, и те предложили свои услуги немцам. Глава германской миссии в Кабуле Г. Пильгер в телеграмме в Берлин от 4 августа 1941 года отмечал: «Местные узбеки обратились к майору Шенку с вопросом, нужны ли и какие именно шаги должны быть предприняты уже сейчас в Узбекистане и других тюркских государствах Советского Союза против большевизма, который стоит перед верной гибелью» [28]. Советская резидентура в Кабуле докладывала: «В середине 1941 г. немецкая миссия приступила к организации антисоветской деятельности, имея своей задачей проникнуть в центр Закаспийской области и организовать на территории СССР во всех пограничных с Афганистаном районах русского Туркестана антисоветскую партизанскую борьбу» [29]. Но планы немецких спецслужб были сорваны. Советской разведке удалось выявить и нейтрализовать каналы связи немцев с бывшим эмиром Бухары С. Алим-ханом, лидером туркменской белоэмиграции К. Аяком, руководителем группы басмачей из киргизской белоэмиграции Камчибеком, одним из лидеров узбекской белоэмиграции А. Керим-ханом и т.д.

Новые задачи разведслужб СССР на афганском направлении в условиях войны определили необходимость кадровых перестановок в резидентуре. В июле 1941 года руководство НКВД СССР утвердило резидентом внешней разведки М.А. Аллахвердова (оперативный псевдоним Заман), прибывшего в Кабул под именем М.А. Алмазова в качестве первого секретаря советской дипломатической миссии. Он обладал большим опытом агентурной работы на Среднем Востоке, в Иране (1928—1930 гг.), Афганистане (1934—1936 гг.) и Турции (1936-1938 гг.) [30].

5 августа 1941 года в Москве в ходе переговоров В.М. Молотова с послом Великобритании Р.С. Криппсом была достигнута договорённость о сотрудничестве английской и советской разведок на Среднем Востоке [31]. Советская резидентура должна была вскрыть разветвлённую сеть фашистской агентуры в Афганистане и совместно с британскими спецслужбами, нанося удары по силам германской, японской и итальянской разведок, предотвратить готовившиеся нацистами переворот и ввод войск вермахта в страну. Но англичане не форсировали развитие контактов, что объяснялось подходом английского руководства к сотрудничеству с СССР на первом этапе войны. Его охарактеризовал посол СССР в Великобритании И.М. Майский 27 августа 1941 года в беседе с английским министром иностранных дел А. Иденом: «Англия в настоящий момент является не столько нашим союзником, товарищем по оружию в смертельной борьбе против гитлеровской Германии, сколько сочувствующим нам зрителем» [32].

В августе-сентябре 1941 года англичане в Афганистане не вели работу против немецких спецслужб. У их пассивности наряду с другими были и кадровые причины. В августе 1941 года главу дипломатической миссии Великобритании Ф. Тайтлера сменил Ф. Уайли. В следующем месяце афганские власти выслали из страны майора Флетчера, отвечавшего за сбор информации о деятельности немецких разведслужб и разработку контрмер.

Впрочем, главные причины пассивности англичан были иные. Как отмечали руководитель первого управления НКВД СССР П.М. Фитин и начальник отдела этого управления А.М. Отрощенко, курировавшие афганское направление, «англичане пока что создают только видимость делового контакта с нами и, оперируя либо совершенно утратившими актуальность, либо мало значимыми данными текущего момента, которые не могут в какой-либо мере затронуть область интересов собственно английской разведки, надеются получить от нас правдоподобную и полную информацию по интересующим их вопросам» [33]. Судя по документам, обмен спецслужб СССР и Великобритании информацией на регулярной основе был налажен лишь весной 1942 года.

Затишье в контактах дипломатических миссий СССР и Великобритании в Афганистане было недолгим. Угрозу англичанам несло новое осложнение ситуации в полосе независимых племён, связанное с тем, что часть немецкой агентуры после ввода советских и английских войск в Иран переместилась в Северо-Западную пограничную провинцию Индии. Усилилась профашистская пропаганда. Две радиостанции в Берлине распространяли слухи, будто они работают на индийской территории. Первая вещала якобы от имени Индийского национального конгресса, вторая представлялась рупором Мусульманской лиги. Особую обеспокоенность англичан вызвала перехваченная шифртелеграмма из Берлина в немецкое посольство в Кабуле от 30 августа 1941 года. В ней была поставлена задача создать взлётно-посадочные площадки в полосе независимых пуштунских племён для приёма многоцелевых самолётов. Резидент советской разведки в Кабуле М.А. Аллахвердов подтвердил, что немецкие агенты в Афганистане получили задачу устроить в Северо-Западной пограничной провинции Индии аэродром и площадки для приёма парашютистов [34].

Правящие круги Великобритании инспирировали ряд публикаций в английской прессе о подрывной деятельности немцев в Афганистане. Так, газета «Дейли Геральд» 22 сентября 1941 года опубликовала статью «Подозрительная деятельность германских агентов в Афганистане». В ней сообщалось, что на службе в германской миссии в Кабуле состояли более 50 немцев, что выходило за рамки потребностей обычной легальной работы миссии. Остальные немецкие агенты были разбросаны по всей стране в качестве специалистов и техников; департаменты афганских ведомств, в ведении которых находились аэродромы, дороги, средства связи, были отданы в распоряжение немцев или действовали по указаниям германских советников. Большое число немцев, бежавших из Ирана, нашли убежище в Афганистане [35].

29 сентября 1941 года министр иностранных дел Великобритании А. Иден заявил послу СССР в Лондоне И.М. Майскому, что настало время оказать давление на правительство Афганистана с целью избавиться от неофициальных представителей стран «оси» в этой стране. В качестве первого шага он признал необходимым потребовать удаления всех немцев и итальянцев, не имевших отношения к дипломатическому составу миссий Германии и Италии. Когда советская сторона согласилась на совместный с англичанами демарш, выяснилось, что англичане желали бы взять дело в свои руки и только информировать советскую сторону. При этом англичане ссылались на то, что англо-афганские отношения якобы курирует индийское правительство, которое представляет недавно назначенный посол Великобритании Ф. Уайли, а у правительства Индии, по словам Идена, было сильное предубеждение против СССР, оно не решалось действовать совместно с советской стороной. Только после категорических возражений Майского Иден согласился телеграфировать в Индию, что советское правительство с самого начала будет участвовать в демарше [36].

Консультации по этому вопросу переместились из Лондона в Кабул. 2 и 6 октября 1941 года английский посланник Ф. Уайли в беседах с К.А. Михайловым сообщил, что ему поручено совместно с Полпредом СССР предпринять дипломатический демарш премьер-министру М. Хашим-хану и просить удалить из Афганистана немцев и итальянцев, не имевших отношения к дипломатическому составу миссий их стран, за 6 недель. Посланник также выразил желание предварительно сверить тексты заявлений и согласился с пожеланием Михайлова просить афганцев провести эту операцию за месяц. Но впоследствии Уайли отказался сверять тексты и вместе с послом СССР вручить премьеру официальные заявления. 9 октября он сам посетил Хашим-хана и изложил просьбу своего правительства. Премьер положительного ответа не дал [37].

11 октября 1941 года посол СССР К.А. Михайлов посетил М. Хашим-хана и сделал официальное заявление, в котором рекомендовал удалить из Афганистана немецких и итальянских специалистов, работавших в военном министерстве и других афганских учреждениях. Демарш советского посла был выдержан в духе Договора о нейтралитете и взаимном ненападении между СССР и Афганистаном, который обязывал не допускать и препятствовать организации и деятельности на своей территории группировок и отдельных лиц, которые вредили бы другой стороне [38]. Михайлов представил премьеру информацию о деятельности абвера в Афганистане и назвал имена наиболее активных фашистских разведчиков. Глава правительства ответил, что обсудит заявление посла со своими министрами, и попытался обвинить советскую сторону во вмешательстве во внутренние дела страны. Он заверил, что афганские власти понимают, какая опасность грозит миру, «если мир будет захвачен одним государством, тогда остальные народы будут рабами», но отрицал враждебную деятельность немцев и итальянцев в Афганистане, заметив, что немцы якобы сами хотят уехать из страны, но он их задерживает для работы [39].

Стало очевидно, что афганское правительство не соглашалось принять советские предложения, но не спешило с официальным отказом. Необходимо было выработать конкретные меры воздействия на него. Английский посланник после аудиенции советского посла у афганского премьера в тот же день встретился с Михайловым и предложил начать с «войны нервов» — кампании против афганского правительства по радио с использованием компромата на коррупционеров-министров и короля Афганистана М. Захир-шаха. Советский посол, учитывая обстановку на фронтах осенью 1941 года, не разделял эту точку зрения и считал нужным быстрее переходить к мерам реального, а не психологического воздействия на афганское правительство [40].

Необходимость перехода от слов к делу диктовали и действия немцев. Они при поддержке германофилов в высших эшелонах власти Афганистана стали активно распространять слухи об угрозе раздела его территории между СССР и Англией, план которого якобы начинался удалением «невинных» германских специалистов, за которым последует ликвидация дипломатических миссий стран «оси» и ввод англо-советских войск [41].

В афганском руководстве началась открытая конфронтация по поводу удаления немцев и итальянцев из страны между германофилами и традиционалистами проанглийской ориентации. В поддержку немцев продолжали выступать заместитель премьер- министра Наим-хан, командующий Центральным военным округом Дауд-хан и др. Впоследствии премьер Афганистана М. Хашим- хан вспоминал, что в начале войны среди афганцев была группа молодёжи, увлёкшаяся обещаниями немцев, но он удержал её от этого увлечения, так как понимал: если Афганистан хочет сохранить себя, должен ориентироваться только на СССР и Англию. По словам премьера, ему было ясно: если Германия дойдёт со стороны СССР до афганской границы, она пойдёт в Индию и превратит Афганистан в арену войны [42].

16 октября 1941 года министр иностранных дел Афганистана А. Мухаммед-хан сообщил советскому послу, что афганское правительство решило принять совет Правительства СССР и удалить из страны немецких и итальянских специалистов. В то же время он выразил надежду, что на территории Афганистана «не повторятся иранские события» [43].

Сил национал-патриотов и германофилов в афганском правительстве, выступавших против решения М. Хашим-хана, хватило только на то, чтобы настоять на торжественных проводах немцев и итальянцев «в связи с окончанием командировки в Афганистане». Им от имени короля и премьер- министра Афганистана были вручены крупные денежные премии и ценные подарки, майор Шенк за заслуги в подготовке афганских офицерских кадров был награждён орденом [44].

28 октября 1941 года министр иностранных дел Афганистана уведомил полпреда СССР о выезде из Афганистана немцев и итальянцев двумя партиями 29 и 30 октября. Были высланы более 200 человек, закрыты представлявшие собой автономные структуры абвера представительства ряда немецких фирм, в том числе «Сименс Шуккерт», «Телефункен», «Шенкер и К0», «Ундейч», «И.Г. Фарбениндустри» и др. По представлению советской стороны из страны были высланы и немецкие граждане, недавно принявшие афганское подданство.

Однако национал-патриоты и германофилы в афганском правительстве не считали вопрос закрытым. Группа «молодых» министров во главе с М. Дауд-ханом требовала провести «всенародное» обсуждение решения афганского правительства о высылке немецких и итальянских специалистов. С этой инициативой выступил бывший афганский посол в СССР, ставший министром почт и телеграфа А. Гуссейн-хан.

Премьер-министр Афганистана М. Хашим-хан при согласии короля М. Захир-шаха решил созвать Всеафганскую лойя-джиргу (учредительное собрание), чтобы добиться от депутатов поддержки всей политики афганского правительства, в том числе выдворения немцев и итальянцев из страны, а также таких решений лойя-джирги, которые противодействовали бы нажиму на него иностранных государств.

В работе состоявшейся 5—6 ноября 1941 года в Кабуле Всеафганской лойя-джирги приняли участие 1200 делегатов от всех провинций страны — высших духовных иерархов, представителей власти и влиятельных вождей афганских племён. С докладом о внешней политике Афганистана выступил министр иностранных дел А. Мухаммед-хан, в прениях слово было предоставлено только религиозным авторитетам. Внутренняя политика афганского правительства не стала предметом обсуждения, возможные выступления германофилов были блокированы. В итоге депутаты постановили: «Никакому иностранному правительству ни в какой форме не будет позволено занять всю или часть афганской территории или использовать нашу дорогую родину для военных целей на земле или в воздухе, или просить у нас каких-либо привилегий во время войны» [45].

Решения лойя-джирги означали провал попыток фашистской Германии превратить страну в пособника своих преступлений и плацдарм для ведения захватнической войны. Окончательно похоронили планы гитлеровского «блицкрига» на азиатских просторах победы Красной армии у стен Сталинграда и в Битве за Кавказ.

Активная внешняя политика СССР, успешное противодействие дипломатии и разведки нашей страны реализации захватнических планов Третьего рейха в Центральной Азии отвечали коренным интересам афганского народа и государства, способствовали сохранению независимости и нейтралитета Афганистана в годы Второй мировой войны.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Очерки истории российской внешней разведки. М.: Международные отношения, 1997. Т. 3. С. 203.

[2] См.: Тихонов Ю.Н. Афганская война третьего рейха. НКВД против абвера. М.: Олма-Пресс, 2003. С. 144; он же. Афганская война Сталина. Битва за Центральную Азию. М.: Эксмо, Яуза, 2008. С. 335.

[3] Профессиональный разведчик П. Кварони был и специалистом по России, хорошо знал русский язык, в годы Гражданской войны путешествовал по Украине, в 1920-е гг. работал в итальянском консульстве в Тбилиси, затем в посольстве Италии в Москве. В 1936 г. стал послом Италии в Афганистане.

[4] Л. Чагиной — покинувшей Россию в 1928 г. дворянке, дочери царского генерала, жене посла Италии в Афганистане П. Кварони — давали взаимоисключающие характеристики. Агент абвера Ф. Брандт в 1942 г. сообщал в Берлин, что госпожа Кварони «настроена чрезвычайно положительно к России и даже к большевикам» (см.: Новые документы о деятельности разведок стран «оси» в Афганистане в годы Второй мировой войны // Новая и новейшая история. 2001. № 5. С. 94). Бывший посланник Германии в Афганистане Г. Пильгер на допросе в Москве в 1945 г. высказал предположение о связях Чагиной с советской разведкой (протокол допроса Пильгера Г.А. от 1 ноября 1945 г. Архив Службы внешней разведки РФ (СВР России). Д. 28172. Т. 3. JI. 104—114). А по утверждению К.А. Михайлова, она была сотруднице

Тэги: афганистан, великобритания, вов., военная, война, вторая, германия, дипломатия, интересное., история, история., мировая, назад, непознанное., разведка, рейх, союзники, спецслужбы, спецслужбы., ссср, ссср., третий

Комментарии | Постоянная ссылка

Срыв гитлеровского «блицкрига» в Центральной Азии: противоборство Германии и СССР на «афганском плацдарме». Часть I

2015-02-10 15:20:35 (читать в оригинале)

Агрессивные устремления фашистской Германии на Ближнем и Среднем Востоке накануне Второй мировой войны мало отличались от аналогичных планов времен кайзера Вильгельма II. По-прежнему одной из приоритетных задач было овладение «афганским плацдармом» для наступательных операций в Центральной Азии.

Масштабное проникновение фашистской Германии в Афганистан началось сразу после прихода Гитлера к власти в 1933 году. Уже летом 1934 года Посольство СССР в Кабуле зафиксировало повышенную активность германской миссии в контактах с афганскими властями. Спустя два года Германия включила Афганистан в число стран, имевших для нее особое политическое значение, и предоставила афганскому правительству на льготных условиях кредит в размере 27 млн марок на оплату закупок промышленных товаров. Чтобы привлечь немецкие фирмы на афганский рынок, Берлин гарантировал им в случае ущерба компенсации до 92,5% стоимости экспортировавшихся туда промышленных товаров. В общей сложности кредитные линии фашистской Германии Афганистану за весь период двусторонних контактов оценивались в 225 млн марок [1].

Афганское правительство благожелательно относилось к нацистскому режиму. Следуя внешнеполитической доктрине правившей династии Надиров во главе с королем М. Захир-шахом, оно видело пути укрепления политической независимости и экономической самостоятельности своего государства в сохранении относительного равновесия в отношениях с соседями — СССР и Британской Индией и расширении сотрудничества с экономически развитыми странами, не граничившими с Афганистаном и лишенными возможности нарушить его территориальную целостность, — нацистской Германией, фашистской Италией и милитаристской Японией.

В августе 1936 года Афганистан и Иран посетила германская делегация, в которой были летчики, с предложением организовать воздушную линию из Кабула через Тегеран, Стамбул в Германию. Пребывание немецких пилотов в Афганистане затянулось почти на три недели. Они совершили полеты с посещением всех пограничных районов страны. Как сообщил советским дипломатам посол Афганистана в Иране Ахмед-хан, сопровождавший немецкую делегацию по маршруту Тегеран — Кабул — Тегеран, летчики побывали и на советской границе [2]. В 1938 году немецкая авиакомпания «Люфтганза» открыла регулярные рейсы по маршруту Тегеран — Мешхед — Герат — Кабул. 4 сентября 1938 года советский посол в Кабуле К.А. Михайлов сообщил в Наркомат иностранных дел (НКИД) СССР, что немцы систематически меняли экипажи самолетов, чтобы больше пилотов изучили маршрут.

Германия обеспечила правовую основу для воздушной разведки всей афганской территории, включая закрытый для иностранцев Нуристан [3]. Для этого в 1937 году за счет германского капитала создали «Германо-афганское общество для разведки и эксплуатации недр Афганистана» и, получив право на полеты для поиска полезных ископаемых, начали аэрофотосъемки.

Нарушения германскими самолетами границы СССР стали регулярными, их число неуклонно возрастало. Афганская сторона не принимала мер, поэтому эти нарушения стали дежурной темой в общении советских и афганских дипломатов. В заявлениях о недопустимости подобной деятельности немцев советское посольство руководствовалось Договором о нейтралитете и взаимном ненападении между СССР и Афганистаном от 24 июля 1931 года, продленным в 1936 году на 10 лет. В нем говорилось: «…если линия поведения третьей державы или третьих держав по отношению к одной из договаривающихся сторон будет носить враждебный характер, другая договаривающаяся сторона обязуется не только не поддерживать такую линию поведения, но обязана на своей территории противодействовать ей и вытекающим из нее враждебным действиям и начинаниям» [4].

Советская резидентура в Кабуле сообщала, что немецкие специалисты составили подробный топографический план и «военно-стратегическое описание северных пограничных районов Афганистана с подробными заметками военного характера» [5]. Посол СССР в беседе с двоюродным братом короля министром просвещения Афганистана Наим-ханом указывал, что поиск полезных ископаемых не исключает разведывательные работы немцев на севере Афганистана, это спровоцирует антисоветские акции в полосе советско-афганской границы [6]. К.А. Михайлов представил афганскому правительству предложения о сотрудничестве в поиске и добыче полезных ископаемых в пограничной зоне. Они были отклонены [7].

Полпредство СССР выражало крайнюю озабоченность происками держав «оси» Рим — Берлин — Токио у советско-афганской границы. Советский посол неоднократно делал в МИД Афганистана представления, касавшиеся антисоветской деятельности японцев, немецко-фашистской пропаганды в Кабуле и т.д. [8]

В мае 1938 года в результате длительных переговоров посла СССР в Кабуле К.А. Михайлова с афганским премьер-министром М. Хашим-ханом и министром иностранных дел Ф. Мухаммед-ханом было достигнуто устное «джентльменское» соглашение. Афганское правительство выразило готовность взять на себя обязательства разрешить немцам организовать авиалинию Тегеран — Кабул, но отказать в ее продолжении через Северный Афганистан и афганский Вахан в Китай, установить тридцатикилометровую пограничную полосу, недоступную иностранцам, не допускать японских подданных за исключением посланника на север Афганистана, запретить странам, враждебным СССР, открывать консульства в Северном Афганистане, а их гражданам — совершать туда поездки [9].

Весной 1939 года афганское правительство попыталось скорректировать устные договоренности, предложив запретить предоставление концессий иностранцам в тридцатикилометровой пограничной зоне, но разрешить им выезжать туда, не допускать на север Афганистана японских подданных за исключением посланника и специалистов, принятых на афганскую службу, а запрет открытия там консульств государств, враждебных СССР, конкретизировать перечнем стран: Германия, Япония и Италия [10]. НКИД СССР отверг эти уточнения.

Руководство Германии пыталось оказать давление на Правительство СССР с целью отмены советско-афганской «джентльменской» договоренности. 7 декабря 1939 года германское посольство в Москве направило в НКИД СССР памятную записку, в которой просило согласиться с отменой запрета посещения тридцатикилометровой полосы советско-афганской границы [11]. Эти усилия были тщетны.

«Джентльменская» договоренность не раз нарушалась. 1 февраля 1941 года Полпред СССР К.А. Михайлов в беседе с министром иностранных дел А. Мухаммед-ханом представил перечень таких нарушений, посещений иностранцами пограничных районов на севере Афганистана [12], которые накануне и в первые годы Второй мировой войны стали объектом их «паломничества».

Рекогносцировка немцами «афганского плацдарма» позволила им определить очередность возведения там стратегических объектов — аэродромов, мостов, шоссейных дорог, электростанций, заводов и т.д. Решению этих задач послужило «Административное соглашение об отправке в Афганистан германских инженеров», подписанное 18 октября 1937 года министром экономики Афганистана А. Меджидом и генеральным инспектором германского дорожного строительства Ф. Тодтом. Первостепенное внимание в нем было уделено строительству дорог от границы СССР. Незадолго до Второй мировой войны организация Тодта (строительная организация фашистской Германии) приступила к ремонту и прокладке новых дорог в сторону Северо-Западной пограничной провинции Индии. Были построены бетонированное шоссе от Чамана до Кандагара, железобетонный мост через реку Гильменд вблизи Герата и др.

В конце 1939 года афганское правительство решило построить аэродромы в Газни, Гардезе, Герате, Мазар-и-Шерифе, расширить аэродромы в Кабуле, Джелалабаде и Кандагаре [13]. В Кабуле и Герате установили мощные радиостанции с радиусом покрытия пограничных районов Афганистана, сопредельных территорий Советского Союза и Британской Индии.

Планы германо-афганского сотрудничества предусматривали и железнодорожное строительство. Полпредство СССР 13 августа 1939 года сообщило в НКИД, что агентурным путем удалось получить копию вербальной ноты германской миссии в Кабуле № 626 от 27 июля 1939 года и установить факт афгано-германского договора о строительстве железной дороги Чаман — Герат [14].

Таким образом, вся транспортная сеть Афганистана оказалась под полным контролем немцев. По сути, был составлен черновой набросок операций вермахта на «афганском плацдарме». Завершающим штрихом стало установление прямой радиотелеграфной связи Кабула с Берлином и Токио, о чем 26 января 1939 года афганский министр почт и телеграфа Рахимулла-хан сообщил послу СССР [15].

Нацисты уделяли большое внимание строительству вооруженных сил и формированию структур службы безопасности Афганистана, обеспечению прогерманской ориентации их кадров. В ноябре 1936 года в рамках программы развития немецко-афганского сотрудничества был подписан секретный протокол о предоставлении Афганистану военной помощи на сумму 15 млн марок. Германия обязалась поставить вооружение, технику и оказать помощь в создании «показательной афганской дивизии по германскому образцу». Группа инспекторов вермахта была прикомандирована к генеральному штабу вооруженных сил Афганистана и окружным штабам афганской армии. Сотрудник абвера майор Шенк был назначен главным военным советником Германии в афганской армии и возглавил в Кабуле офицерские курсы, одновременно выполняя обязанности германского военного атташе [16]. Под его руководством с 1936 по 1941 год прошли подготовку и переподготовку около 500 афганских офицеров. Это заметная часть афганского офицерского корпуса, численность которого в те годы составляла около 3 тыс. [17] Афганские военные кадры готовили также учебные центры и училища вермахта в Третьем рейхе. Для этого кабульские власти регулярно направляли туда группы афганцев [18]. Группа специалистов СС помогала в реорганизации органов безопасности Афганистана и создании частей внутренней охраны.

Советский посол в Афганистане 8 января 1939 года телеграфировал в НКИД, что «англичане сообщили нашему военному атташе о предоставлении Германией военного кредита афганцам в размере 1 млн английских фунтов на 8 лет с покрытием 50% наличными, остальное сырьем» [19]. В январе 1941 года немцы дополнительно предоставили афганским властям целевой кредит в размере 10 млн марок на закупку военной техники и гарантировали продажу им по льготным ценам вооружения еще на 10 млн марок [20]. Но Германия не смогла поставлять Афганистану вооружения в согласованных объемах, так как СССР, предоставив Германии транзит товаров через свою территорию, отказал в транзите вооружений.

Засилье немецких советников и инструкторов в ведомствах Афганистана позволяло им собирать информацию, воздействовать на правящую элиту и распространять германское влияние на разные слои населения. Советская резидентура в Кабуле сообщала, что в массовом сознании афганцев создавался образ немца, принципиально отличного от других иностранцев: «…как могут афганские чиновники скрывать что-нибудь от немца, когда они и без того все знают, нередко больше самих афганцев… Установка немцев была, очевидно, такова, чтобы всякое соприкосновение с немцами приносило выгоды афганцам, и эта установка проводилась неукоснительно и методично» [21]. В отчете за 1941 — начало 1942 года Полпредство СССР в Афганистане отмечало, что немцы подкупали любящих взятки афганских министров и чиновников, бросали гроши афганской бедноте с условием: говори всем, что немцы — друзья афганцев. Немецкие специалисты, работавшие на афганских предприятиях, «отчисляли» 5-10% жалованья, получавшегося из афганской казны, министру или руководителю предприятия, а подкупленные добивались увеличения окладов немцам. Афганцам, подписавшим контракты, выгодные немцам, те отчисляли проценты. Благодаря такой «щедрости» в афганской верхушке и отчасти в средних слоях о немцах шла слава как о «добрых друзьях» афганцев [22].

Для обработки подрастающего поколения использовался столичный лицей «Неджат», в котором учились около тысячи человек. В нем работали немецкие педагоги, до конца 1941 года все предметы, кроме истории и «закона божьего», с 6 класса преподавались на немецком языке. Выпускники лицея получали право поступать в германские вузы без экзаменов.

Руководство фашистской Германии устанавливало тесные личные отношения с представителями афганской элиты, сделало ставку на председателя Афганского национального банка, министра экономики Афганистана А. Меджида. Она была обусловлена антисоветскими убеждениями Меджида, сидевшего в 1924-1925 гг. в московской Бутырской тюрьме за спекуляцию и обман советских органов [23], а также его родственными связями (сестра жены была замужем за одним из руководителей германской агентуры в Афганистане Э. Томасом) [24].

Меджид получил личное приглашение А. Гитлера к участию в работе фашистского съезда в Нюрнберге в 1937 году. Принимая его и командующего ВВС Афганистана, фюрер выразил большое удовлетворение установлением воздушной связи Германии с Кабулом [25]. В последующие два года Гитлер встретился с представителями правившей династии Надиров — дядями короля премьер-министром Афганистана М. Хашим-ханом и послом Афганистана во Франции Шах-Вали-ханом [26]. Но нацисты остановили свой выбор на Меджиде как ключевой фигуре увеличивавшейся группировки германофилов в афганской верхушке и не ошиблись. Меджид заключил с немецкими банками и правительственными учреждениями ряд договоров, которые заложили фундамент германо-афганского сотрудничества. С января 1941 года до окончания Второй мировой войны, находясь в Германии, министр экономики был, по сути, «специальным представителем» Афганистана в ставке Гитлера и обеспечивал оперативную связь нацистской верхушки с кабульскими властями.

При участии немецких агентов, состоявших на афганской службе, и посредничестве Меджида в структурах афганской власти были созданы влиятельные германофильские группировки. В военном министерстве в такую группу входили двоюродный брат короля М. Захир-шаха, командующий Центральным военным округом М. Дауд-хан и его заместитель М. Ариф-хан, начальник генерального штаба ВС Афганистана Мустафа-хан, начальник управления разведки при военном министерстве М. Анвар-хан, командир кавалерийской бригады С. Ахмед-хан и др. [27]

Германофилы группировались и в Афганнацбанке, министерствах экономики, иностранных дел, общественных работ, здравоохранения, просвещения, почт и телеграфа и других учреждениях. Явной прогерманской ориентации придерживались начальник общеполитического департамента МИД Афганистана Наджибулла-хан, министр почт и телеграфа Рахимулла, министр здравоохранения Яхья-хан, бывший афганский посол в Москве А. Гуссейн-хан, в 1938 году высланный по представлению НКИД СССР из нашей страны за антисоветскую деятельность [28].

Планируя военные действия против англичан на западе, фашистское руководство готовилось дестабилизировать обстановку и на востоке действиями против Британской Индии. К.А. Михайлов докладывал наркому иностранных дел СССР В.М. Молотову: «…в Кабуле обнаружена фашистская группа, созданная немцами: доктором Фишером и инструктором высших офицерских курсов майором Шенком. Группу возглавляет министр просвещения Наим-хан… Военный министр раскрыл эту оппозиционную правительству группу и сообщил об этом премьеру» [29].

В августе 1939 года советская резидентура в Кабуле информировала центр о том, что в беседе с премьером министр просвещения отрицал наличие фашистской группировки в правительстве, но признал существование небольшой организации национал-патриотов, которая якобы боролась за повышение темпов развития Афганистана с целью ослабления иностранного влияния, была намерена помогать правительству. Никаких репрессий к этой группировке премьер не предпринял. [30]. Интересы правившей династии Надиров в условиях начавшейся Второй мировой войны требовали консолидации и единства действий всех сил элиты, в том числе германофилов. По согласованию с королем М. Захир-шахом глава правительства М. Хашим-хан в сентябре 1939 года назначил своего племянника — министра просвещения Наим-хана заместителем премьера. Раскол в высшем эшелоне власти был предотвращен.

В связи с началом Второй мировой войны король Афганистана М. Захир-шах официально объявил о нейтралитете своей страны указом, опубликованным 7 сентября 1939 года в газете «Ислах» [31]. Это спутало карты нацистов, стремившихся перетянуть Кабул на свою сторону. Они сделали своей приоритетной задачей на «афганском плацдарме» свержение правительства М. Хашим-хана и формирование нового правительства, готового вместе с германской военщиной вступить в борьбу против Англии на востоке. Для этого был разработан план «Аманулла», предусматривавший также и свержение правившей династии Надиров. Задача заключалась в том, чтобы, объединив усилия афганских германофилов в высших эшелонах власти и сторонников бывшего эмира Афганистана Амануллы-хана, при участии германских спецподразделений совершить государственный переворот.

Оживление в Европе афганской эмиграции, в первую очередь амануллистов, привлекло внимание советского руководства. 19 сентября 1939 года послу СССР в Риме из НКИД ушла телеграмма с указанием выяснить, в чем проявляется деятельность Амануллы и его сторонников, кто его окружает, с кем он поддерживает связь [32]. Вскоре стало ясно, что инициатива возвращения Амануллы из политического небытия принадлежала немцам.

Операцией «Аманулла» занимались МИД Германии во главе с И. Риббентропом и военная разведка, руководимая адмиралом Ф. Канарисом. После подписания в 1939 году Пакта о ненападении и Договора о дружбе и границе между СССР и Германией руководство Третьего рейха поручило МИДу привлечь Советский Союз к реализации плана «Аманулла», добиться предоставления бригаде СС и горной дивизии вермахта плацдарма в Туркестане для их последующей переброски в Афганистан.

Осенью 1939 года немецкий посол в Москве Ф. Шуленбург не раз поднимал афганскую тему в беседах с главой НКИД СССР В.М. Молотовым. 13 ноября он заявил, что германское правительство с целью быстрого окончания войны хочет «сделать сильный нажим на Англию», «послать в Афганистан Амануллу и его людей для нажима на англичан». 17 ноября посол вновь задал вопрос о «транзите» Амануллы и его людей в Афганистан через советскую территорию [33]. 17 декабря проинформировал о германских планах государственного переворота в Афганистане.

В то время для переговоров с В.М. Молотовым в Москву прибыл и встретился с наркомом сотрудник внешнеполитической структуры гитлеровской партии — бюро Риббентропа П. Клейст [34], уполномоченный обсуждать германские планы изменения режима в Афганистане. Нацистская затея не устраивала руководство СССР. 28 декабря резидент советской разведки в Берлине А.З. Кобулов получил приказ из Москвы прекратить контакты с амануллистами в Европе. В феврале 1940 года Клейст, вновь прибыв в Москву, обращался в НКИД СССР с просьбами об аудиенции у Молотова, но получил отказ.

5 марта 1940 года посол Германии в СССР дезавуировал предложения о «транзите» Амануллы, проинформировал Молотова о том, что план, с которым приезжал в Москву Клейст, не исходил от фюрера и Риббентропа, поэтому вопрос снят [35].

В ноябре 1940 года в ходе переговоров советской делегации во главе с В.М. Молотовым в Берлине нацисты пытались навязать обсуждение разграничения сфер влияния в мировом масштабе, чтобы выяснить позицию СССР, в том числе в отношении Афганистана. Советская делегация отказалась обсуждать эту тему [36].

По указанию Москвы кабульская резидентура проинформировала афганскую сторону о немецком плане государственного переворота в Афганистане, но ответной реакции не последовало [37].

Ведомство Риббентропа, потерпев провал в попытках договориться с руководством СССР по афганскому вопросу, стремилось дискредитировать его в глазах кабульских властей, представить попытки амануллистов выйти на контакт с советскими посольствами в европейских столицах как сговор СССР с афганской оппозицией с целью свержения короля М. Захир-шаха.

В Кабуле клюнули на приманку. 23 марта 1940 года посол Королевства Афганистан в СССР С. Али-хан в беседе с В.М. Молотовым заявил, что афганское правительство из достоверных источников получило сведения об организации бывшим министром иностранных дел Афганистана Г. Сиддик-ханом интриг через СССР и Германию, и попросил Молотова проинформировать его по данному вопросу. Нарком ответил, что эти сведения — явная выдумка, советское правительство не интересуется Сиддик-ханом, не имеет отношений с ним, и посоветовал «не слушать этих информаций, а лучше посмотреть, кто снабжает афганское правительство такими сведениями» [38].

Выяснилось, что источником слухов было посольство Германии в Кабуле. 28 июня 1940 года К.А. Михайлов сообщил в Москву: «…немецкий посол Г. Пильгер в беседе с премьер-министром М. Хашим-ханом… провокационно заявлял, что якобы СССР совместно с Италией готовит восстановление режима Амануллы» [39]. Таким образом, роль ведомства И. Риббентропа свелась к тому, чтобы направить афганские власти по ложному следу, а главные задачи операции «Аманулла» решал абвер. Во главу угла была поставлена консолидация всех оппозиционных сил — амануллистов и других противников правившего режима под руководством германофилов в афганской власти.

Успеху фашистской пропаганды в Афганистане способствовали победы гитлеровцев на Западном фронте. Как отмечал полпред СССР в донесении от 30 мая 1940 года, поражения англо-французских войск вызвали в правящих кругах рост тревоги за Великобританию, с которой они связывали свою судьбу. А народные массы и буржуазная молодежь радовались поражениям Англии — исконного врага афганского народа [40].

Немецкая агентурная сеть из афганцев действовала не только в правящей элите, но и в среде студенчества, интеллигенции и мелкобуржуазных слоев городского населения. Немецкие агенты вербовали сторонников с учетом двух факторов — обучения молодых афганцев в Германии и их женитьбы на гражданках Третьего рейха. Так был завербован директор Кабульской типографии А.Г. Брешна, известный в Кабуле врач Низаммудин, который получил квалификацию хирурга в Германии и женился на немке. Советская резидентура установила немало госслужащих, работавших на фашистскую Германию [41].

Для агитации населения Афганистана использовалось радио. Передачи из Берлина на персидском языке слушали чуть ли не все афганцы, владевшие радиоприемниками. Большую роль в агитации играло мусульманское духовенство. Лейтмотивы проповедей были подсказаны фашистами: «Гитлер — покровитель ислама. Германия борется за торжество ислама и против врагов ислама — Англии и Советского Союза. Большевики — безбожники и враги ислама» [42]. Так в рамках операции «Аманулла» абвер обрабатывал население Афганистана с прицелом на совершение государственного переворота.

Советская резидентура в Кабуле активно противодействовала деятельности немецкой разведки. Например, восстановив в 1935 году связь с агентом «Марьям» — гражданской женой афганского чиновника высокого ранга, будущего министра двора при короле М. Захир-шахе А. Мухаммеда, с ее помощью проводила акции влияния и решала деликатные вопросы [43].

Планы использования «афганского плацдарма» вермахтом разрабатывали специалисты германского генштаба. Еще 18 декабря 1939 года глава внешнеполитического управления гитлеровской партии А. Розенберг направил Гитлеру меморандум с предложением в случае необходимости использовать Афганистан против Британской Индии или СССР [44]. 17 февраля 1941 года Гитлер высказал пожелание о разработке специального плана развертывания немецких войск в Афганистане против Индии в качестве дополнения к плану «Барбаросса» [45]. В соответствии с указанием фюрера в состав войск, привлекавшихся к операции «Барбаросса», планировалось ввести оперативную группу «Афганистан» [46]. В апреле 1941 года начальник генерального штаба сухопутных войск генерал-полковник Ф. Гальдер директивой № 124/41 утвердил ее состав: 3 танковые, 4 моторизированные, 6 горных и 4 пехотные дивизии [47].

Готовясь к войне против Советского Союза, гитлеровское руководство поручило второму отделу абвера, занимавшемуся организацией саботажа и диверсий, начать подготовку баз для действий против СССР с территорий Ирана и Афганистана. Для этого создавались спецформирования, которые должны были, опираясь на местные националистские и басмаческие элементы, разжечь антисоветские настроения и использовать их для пограничных и иных инцидентов. В Афганистан была направлена особая диверсионная группа [48].

Изданные в 1941 году директивы ОКВ (от нем. OKW — Oberkommando der Wehrmacht — верховного главнокомандования вермахта) № 30 от 23 мая «Средний Восток» [49], № 32 от 11 июня «Подготовка к периоду после осуществления плана «Барбаросса» [50] и № 32а от 21 июня «Обязанности зондерштаба «Ф» (генерал авиации Фельми)» [51] определяли задачи вермахта на Ближнем и Среднем Востоке после предполагавшейся победы над СССР. Директива ОКВ № 32 указывала, что в ходе немецких операций в этих регионах англичане должны быть «скованы очагами волнений и восстаниями» [52].

Новые решения определили приоритеты деятельности германского МИДа и абвера на афганском направлении. По указанию Берлина германский посол в Кабуле Г. Пильгер в беседах с премьер-министром Афганистана М. Хашим-ханом стал настойчиво предлагать афганцам начать активные действия по воссоединению с Афганистаном пуштунских племен, проживавших в Северо-Западной пограничной провинции Индии. В окружении немецкого посла также поговаривали, что Германия готова содействовать Афганистану в расширении его территории за счет Британской Индии в Белуджистане, создав тем самым «афганский коридор» с выходом к морскому побережью [53].

Полпредство СССР в Кабуле сообщало, что под влиянием немецких внушений афганская верхушка стала в узком кругу обсуждать план воссоединения с Афганистаном территории индийской полосы независимых пуштунских племен, отторгнутых англичанами у Афганистана в 1893 году, связывая реализацию этого плана с успехами фашистской Германии в Европе [54].

Кабульские власти стремились по-новому выстроить отношения с Великобританией по проблеме пуштунских племен, проживавших в полосе границы Афганистана и Британской Индии. С одной стороны, в апреле 1940 года они пошли на создание англо-афганской комиссии для координации действий в отношении приграничных племен, а с другой — под влиянием немцев в декабре 1940 года впервые поставили перед Англией вопрос о предоставлении Афганистану свободного прохода к морю.

Берлин, стремясь обеспечить рост прогерманских настроений в афганском правительстве, в начале 1941 года официально выразил готовность обсудить территориальные претензии Афганистана к Великобритании. 12 марта Риббентроп согласился признать «новую афганскую границу» по реке Инд при условии благоприятного для Германии развития событий в полосе племен.

На индо-афганской границе складывалась обстановка, благоприятная для германской военщины. Несмотря на то, что англичане сконцентрировали в пограничной Северо-Западной провинции Индии мощную группировку, насчитывавшую свыше 500 тыс. человек с танками и самолетами, не сокращалось количество антибританских выступлений племенных объединений афридиев, вазиров, момандов, шинвари и других общей численностью почти 4 млн человек. В Вазиристане восстание пуштунских племен под руководством Х. Мирзы-хана, известного как Факир из Ипи, приобрело перманентный характер и поставило под угрозу колониальное владычество англичан в этом районе Британской Индии [55].

Операция «Аманулла» получила «второе дыхание» в связи с тайной переброской из Кабула в Берлин весной 1941 года одного из лидеров национально-освободительного движения Индии, основателя политического объединения «Форвард Блок» С.Ч. Боса, который ратовал за вооруженную борьбу за независимость Индии с опорой на союз с любым государством, в том числе фашистской Германией. Он предложил свои услуги Берлину для проведения совместных операций в Афганистане и в зоне независимых пуштунских племен. С.Ч. Бос приветствовал планы немецкой разведки использовать Амануллу-хана в качестве короля-символа для мобилизации пуштунов по обе стороны индо-афганской границы в борьбе против британского владычества и выразил готовность передать на связь с немцами ячейки своей организации в Северо-Западной пограничной провинции.

Последнее предложение было для немцев особенно ценным. Немецкая агентурная сеть не покрывала полосу пуштунских племен в зоне границы. Для организации всеобщего восстания пуштунов против английских колонизаторов и блицкрига на «афганском плацдарме» необходимо было создать разветвленную агентурно-диверсионную сеть абвера и обеспечить координацию его действий с лидерами антибританского повстанческого движения пуштунских племен. Но у немцев для этого не было ни времени, ни сил, поэтому они попытались использовать агентурную сеть в полосе племен, созданную итальянцами на рубеже 1920-1930-х годов при содействии амануллистов.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Демьяненко А.П. Советский Союз и крах гитлеровской политики в Афганистане // Народы Азии и Африки. 1985. №2. С. 21; телеграмма Полпреда СССР в Афганистане К.А. Михайлова в НКИД СССР 21 августа 1942 г. Архив внешней политики РФ (АВП РФ) Ф. 059. Оп. 1. П. 370. Д. 2518. Л. 3.

[2] Запись беседы советника Полномочного представительства СССР в Иране с Послом Афганистана в Иране Ахмед-ханом 26 августа 1936 г. / Документы внешней политики СССР (ДВП). М.: Политиздат, 1974. Т. XIX. С. 406, 407.

[3] Запись беседы Посла СССР в Афганистане К.А. Михайлова с Посланником Италии в Афганистане П. Кварони от 10 июня 1941 г. / Архив внешней политики (АВП) РФ. Ф. 06, 1941 г. Оп. 3. П. 9. Д. 104. Т. 2. Л. 50.

[4] Договор о нейтралитете и взаимном ненападении между Союзом Советских Социалистических Республик и Афганистаном от 24 июня 1931 г. / ДВП. М.: Политиздат, 1968. Т. XIV. С. 393.

[5] Справка «Немцы в Афганистане», составленная по материалам резидентуры советской разведки в Кабуле от 20 мая 1942 г. Архив СВР России. Д. 28172. Т. 1. Л. 285—304.

[6] Запись беседы Посла СССР в Афганистане К.А. Михайлова с министром просвещения Афганистана Наим-ханом от 23 января 1938 г. АВП РФ. Ф. 059. Оп. 1. П. 275. Д. 1911. Т. 1. Л. 16.

[7] Телеграмма Полпреда СССР в Афганистане К.А. Михайлова в НКИД СССР 9 апреля 1938 г. АВП РФ. Ф. 059. Оп. 1. П. 275. Д. 1911. Л. 80.

[8] Запись беседы Полномочного представителя СССР в Афганистане К.А. Михайлова с министром иностранных дел Афганистана Али Мухаммед-ханом от 29 марта 1939 г. / ДВП. М.: Международные отношения, 1992 г. Т. XXII. Кн. 1. С. 240, 241.

[9] Наркому тов. Литвинову М.М. Справка к беседе с афганским послом 3 апреля 1939 г. / АВП РФ. Ф. 06. Оп. 1. П. 5. Д. 1. Л. 10.

[10] Там же. Л. 11.

[11] Памятная записка Посольства Германии в СССР от 7 декабря 1939 г. в адрес НКИД СССР. АВП РФ. Ф. 71. Оп. 25. П. 40. Д. 8. Л. 7.

[12] Беседа Посла СССР в Афганистане К.А. Михайлова с министром иностранных дел Афганистана Али Мухаммед-ханом от 1 февраля 1941 г. / АВП РФ. Ф. 06. Оп. 3. П. 9. Д. 103. Т. 1. Л. 37.

[13] Характеристика военных сил Афганистана / Отчет Посольства СССР в Афганистане «Внутренняя и внешняя политика Афганистана в 1939 г. и первой половине 1940 г.» / АВП РФ. Ф. 06. Оп. 2. П. 12. Д. 123. Л. 29.

[14] Телеграмма Полпреда СССР в Афганистане К.А. Михайлова в НКИД СССР 13 августа 1939 г. АВП РФ. Ф. 059. Оп. 1. П. 298. Д. 2061. Л. 157, 158.

[15] Письмо Полномочного представителя СССР в Афганистане К.А. Михайлова заведующему I Восточным отделом НКИД СССР М.С. Мицкевичу от 1 марта 1939 г. / ДВП. М.: Международные отношения, 1992 г. Т. XXII. Кн. 1. С. 159.

[16] Протокол допроса Пильгера Г.А. от 1 ноября 1945 г. Архив СВР России. Д. 28172. Т. 3. Л. 104—114.

[17] Телеграмма Полпреда СССР в Афганистане К.А. Михайлова в НКИД СССР 31 октября 1941 г. АВП РФ. Ф. 059. Оп. 1. П. 349. Д. 2384. Л. 27, 28.

[18] Ислах. 1940. 14 мая.

[19] Телеграмма Полпреда СССР в Афганистане К.А. Михайлова в НКИД СССР 8 января 1939 г. АВП РФ. Ф. 059. Оп. 1. П. 298. Д. 2061. Л. 8.

[20] Телеграмма Полпреда СССР в Афганистане К.А. Михайлова в НКИД СССР 3 января 1941 г. Там же. П. 349. Д. 2383. Л. 1, 2.

[21] Справка «Немцы в Афганистане» … Д. 28172. Т. 1. Л. 285—304.

[22] Доклад Посольства СССР в Афганистане «О внешней политике афганского правительства в 1941 г.—начале 1942 г.» / АВП РФ. Ф. 06. Оп. 4. П. 16. Д. 161. Л. 11.

[23] Телеграмма Полномочного представителя СССР в Королевстве Афганистан К.А. Михайлова в НКИД СССР от 4 декабря 1940 г. / ДВП. М.: Международные отношения, 1998. Т. XXIII. Кн. 2. Ч. 1. С. 165.

[24] Телеграмма Полпреда СССР в Афганистане К.А. Михайлова в НКИД СССР 21 ноября 1941 г. АВП РФ. Ф. 059. Оп. 1. П. 349. Д. 2384. Л. 63—65.

[25] Ислах. 1937. 18 сентября.

[26] Телеграмма Полпреда СССР в Афганистане К.А. Михайлова в НКИД СССР 19 июня 1939 г. АВП РФ. Ф. 059. Оп. 1. П. 298. Д. 2061. Л. 120; телеграмма Посла СССР в Афганистане И.В. Самыловского в МИД СССР 17 ноября 1947 г. Там же. Оп. 18. П. 41. Д. 268. Л. 361—369.

[27] Подробнее см.: Кузнец Ю.Л. «Мародеры» выходят из игры. М.: Интерпракс, 1992. С. 30—33.

[28] Телеграмма Полпреда СССР в Афганистане К.А. Михайлова в НКИД СССР 31 июля 1939 г. АВП РФ. Ф. 059. Оп. 1. П. 298. Д. 2061. Л. 148.

[29] Там же.

[30] Телеграмма Полпреда СССР в Афганистане К.А. Михайлова в НКИД СССР 13 августа 1939 г. Там же. Л. 157, 158.

[31] Ислах. 1939. 7 сентября.

[32] Телеграмма заместителя народного комиссара иностранных дел СССР В.Г. Деканозова Временному поверенному в делах СССР в Италии Л.Б. Гельфанду от 19 сентября 1939 г. / ДВП. М.: Международные отношения,1992. Т. XXII. Кн. 2. С. 103.

[33] Цит. по: Тихонов Ю.Н. Афганская война третьего рейха. НКВД против абвера. М.: Олма-Пресс, 2003. С. 88, 89.

[34] Примечания / ДВП. М.: Международные отношения, 1998. Т. XXIII. Кн. 2. Ч. 2. С. 777, 778.

[35] Беседа наркома иностранных дел СССР В.М. Молотова с Послом Германии в СССР Ф. Шуленбургом 5 марта 1940 г. / ДВП. М.: Международные отношения, 1995. Т. XXIII. Кн. 1. С. 131.

[36] История Второй мировой войны 1939—1945: В 12 т. Т. 3. М.: Воениздат, 1974. С. 346, 347; Бережков В.М. Страницы дипломатической истории. М.: Международные отношения, 1984. С. 31.

[37] Новые документы о деятельности разведок стран «оси» в Афганистане в годы Второй мировой войны // Новая и новейшая история. 2001. № 5. С. 101.

[38] Беседа наркома иностранных дел СССР В.М. Молотова с Послом Королевства Афганистан в СССР С.А. Ханом 23 марта 1940 г. / ДВП. М.: Международные отношения, 1995. Т. XXIII. Кн. 1. С. 170.

[39] Телеграмма Полномочного представителя СССР в Королевстве Афганистан К.А. Михайлова в НКИД СССР от 28 июня 1940 г. / Там же. С. 386.

[40] Телеграмма Полномочного представителя СССР в Королевстве Афганистан К.А. Михайлова в НКИД от 30 мая 1940 г. / Там же. С. 292.

[41] Подробнее см.: Справка «Немцы в Афганистане» … Д. 28172. Т. 1. Л. 285—304.

[42] Там же.

[43] Очерки истории российской внешней разведки. М., 1997. Т. 3. С. 202, 203.

[44] Безыменский Л.А. Особая папка «Барбаросса». М.: АПН, 1972. С. 262.

[45] Kriegstagebuch des Oberkommandos der Wehrmacht.Frankfurt am Main: Bernard & Graefe Verlag fur Wehrwesen, 1965. Bd. 1. S. 143, 328; Гальдер Ф. Военный дневник. Ежедневные записи начальника Генерального штаба Сухопутных войск 1939—1942 гг.: В 3 т. Т. 2. М.: Воениздат, 1969. http://militera.lib.ru.

[46] Демьяненко А.П. Указ. соч. С. 28.

[47] Там же; Безыменский Л. Разгаданные загадки третьего рейха. М.: АПН, 1984. Т. 2. С. 30, 31.

[48] Гальдер Ф. Указ. соч. Т. I. От начала войны с Польшей до конца наступления на Западном фронте (14.8.1939 г. — 30.6.1940 г.). Примечание 890. М.: Воениздат, 1968: http://militera.lib.ru.

[49] Директива ОКВ № 30 / Дашичев В.И. Банкротство стратегии германского фашизма. Исторические очерки. Документы и материалы. М.: Наука, 1973. Т. 1. С. 751, 752.

[50] Директива ОКВ № 32 / Там же. Т. 2. С. 48.

[51] История Второй мировой войны 1941—1945. Т. 3. С. 161.

[52] Дашичев В.И. Указ. соч. Т. 2. С. 49.

[53] Телеграмма Полномочного представителя СССР в Королевстве Афганистан К.А. Михайлова в НКИД СССР от 28 июня 1940 г. / ДВП. М.: Международные отношения, 1995. Т. XXIII. Кн. 1. С. 386.

[54] Доклад Посольства СССР в Афганистане «О внешней политике афганского правительства в 1941 г.—начале 1942 г.» / АВП РФ. Ф. 06. Оп. 4. П. 16. Д. 161. Л. 10.

[55] Отчет Посольства СССР в Афганистане «Внутренняя и внешняя политика Афганистана

Тэги: азии, афганистан, великобритания, вов., военная, война, вторая, германия, дипломатия, интересное., история, история., мировая, назад, непознанное., разведка, рейх, союзники, спецслужбы, спецслужбы., ссср, ссср., третий

Комментарии | Постоянная ссылка

В России празднуют День дипломатического работника.

2015-02-10 13:17:10 (читать в оригинале)

Российские дипломаты отмечают сегодня профессиональный праздник - День дипломатического работника, учреждённый 31 октября 2002 года Указом президента. Именно на этот день, 10 февраля 1549 года, приходится первое известное упоминание о Посольском приказе - первом внешнеполитическом ведомстве России.

Сегодня Российская Федерация поддерживает дипломатические отношения со 193 государствами, в загранучреждения МИД на сегодняшний день командировано 9 тыс сотрудников. В центральном аппарате российского дипведомства трудятся более 3,3 тыс. человек, передаёт ТАСС.

В прошедшем году отечественной дипломатии пришлось работать в особенно сложных обстоятельствах, что во многом связано с кризисом на Украине. США и ЕС поспешили переложить ответственность на Россию за начало гражданской войны в Донбассе, за чем последовали обвинения в якобы военной поддержке ополченцев, односторонние санкции, «чёрные списки».

Российские дипломаты продолжают давать достойный отпор агрессивным нападкам и попыткам изолировать страну. «Такие попытки не дадут результата, - заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, поздравляя своих коллег. - Мы проводим активную внешнюю политику, последовательно отстаивая наши национальные интересы, но при этом не ищем конфронтации, всегда готовы к разумным компромиссам, опирающимся на баланс интересов, стремимся воздействовать на международную обстановку в интересах ее оздоровления, укрепления безопасности и продвигаем мирную, устремленную в будущее повестку дня».

Отечественная дипломатия предпринимает усилия для создания условий, при которых станет возможным мирное урегулирование конфликта в Сирии, а также для урегулирования ситуации вокруг иранской ядерной программы и противодействия экстремизму.

Дня дипломатического работника, Москва,

10 февраля 2015 года

Хотел бы обратиться ко всем сотрудникам дипломатической службы со словами поздравления с Днём дипломатического работника.

Этот праздник был учреждён в 2002 году по решению Президента России В.В.Путина. С тех пор этот день символизирует сочетание наших усилий по решению сегодняшних задач с преемственностью, уважением памяти наших предшественников и сохранением традиций российской дипломатии, которая всегда отличалась служением Отечеству, высоким профессионализмом, творческим подходом к делу.

Ситуация в мире сегодня непростая, она является результатом проблем, которые копились последние два десятилетия, и связана, прежде всего, с противоречиями между объективным процессом формирования подлинно полицентричной, демократической, равноправной международной системы с одной стороны, и стремлением т.н. «исторического Запада» любой ценой сохранить своё доминирующее положение в мире в ущерб интересам всех остальных государств – с другой. Это противоречие пока не разрешилось. Мы наблюдаем последствие столкновения этих двух процессов – объективного и субъективного.

Россия твёрдо настаивает на необходимости уважать международное право, вести дела только коллективно на основе баланса интересов, а не за счёт навязывания интересов одних стран другим. Мы будем последовательно отстаивать независимый внешнеполитический курс нашей страны в соответствии с Концепцией внешней политики Российской Федерации, которая лежит в основе всех наших внешнеполитических действий.

С этих позиций мы подходим к тяжелейшему кризису на Украине, который мы хотим помочь урегулировать исключительно политическим путём, через прямой диалог между киевскими властями и оппозицией, которая провозгласила Донецкую и Луганскую народные республики. С этих же позиций будем содействовать решению других конфликтов в современном мире, в том числе на Ближнем Востоке и Севере Африки.

Скажу, что наша активная линия проводится на самых разных многосторонних площадках, прежде всего, в ООН и её Совете Безопасности, в «Группе двадцати», ШОС, БРИКС. В июле с.г. мы будем принимать саммиты ШОС и БРИКС в Уфе.

Обстановка в мире и задачи, стоящие перед страной во внешнеполитическом плане, накладывают на всех нас особую ответственность, и мы хорошо это осознаём. Уверен, что каждый сотрудник дипломатической службы в Центральном аппарате, представительствах МИД на территории Российской Федерации, в российских загранучреждениях будет и далее подходить к делу максимально ответственно, творчески, помогая решать общие задачи, которые ставит перед нами руководство страны.

Поздравляю всех сотрудников дипломатической службы, наших ветеранов, родных и близких с этим праздником. Желаю успехов и всего самого доброго!

МИД РФ

ertata

Тэги: геополитика., день, дипломатия, истории, истории., история, история., календарь., культура, лавров, мид, новости., политика, политика,, праздники, россии, россии., россия, сергей, события.

Комментарии | Постоянная ссылка

Чего хочет Путин?

2015-02-10 12:09:36 (читать в оригинале)

Отрадно, что неслучившийся в январе-феврале полномасштабный разгром украинских войск на Донбассе и московские консультации с Меркель и Олландом не были молниеносно поставлены «патриотами» в вину Путину.

Впрочем, это не отменяет ни их желания, чтобы победа произошла уже вчера, ни уверенности самых радикальных в том, что Путин все равно «сдаст Новороссию» и опасений умеренных в том же, как только будет подписано очередное перемирие (если оно будет подписано) в связи с необходимостью не только произвести перегруппировку и пополнение армии Новороссии (с этим-то на самом деле можно было бы справиться и без отрыва от активных боевых действий), но и закрепить изменившуюся конфигурацию международного фронта, а также приготовиться к новым дипломатическим боям.