|

Какой рейтинг вас больше интересует?

|

Главная /

Каталог блоговCтраница блогера Ермоловская_Татьяна/Записи в блоге |

Империя лицемерия.

2015-03-26 18:28:13 (читать в оригинале)

Претендентов на мировое господство в истории было немало. Каждый из них, помимо общих для них претензий на гегемонию и особое предназначение, отличался и какими-то особыми чертами. Если задуматься, чем же в наибольшей степени присущим только ей запомнится нынешняя Американская империя, то, пожалуй, придется указать на непревзойденную степень лицемерия, пронизывающую всю внутреннюю жизнь и внешнюю политику Америки.

В самом этом явлении, разумеется, ничего нового нет, о нём писали и Макиавелли, и многие другие. Однако раньше, как правило, правители все же понимали, что прослыть абсолютными лицемерами невыгодно, и в какой-то момент могли остановиться. Особенность политического класса и лидеров США состоит в том, что они, похоже, и сами не сознают, до какой степени всё поведение Америки покоится на двойных стандартах, восходящих к принципу «что положено Юпитеру, не положено быку». У них спокойно уживаются слепая вера в то, что только они являются носителями истинной демократии, и абсолютно противоречащее принципам свободы поведение. Истоки такого несоответствия кроются в самой американской истории, под влиянием которой формировались мировоззренческие стереотипы правящих кругов Америки, укоренившиеся до глубин подсознания.

Главным родовым пятном, отметившим закрепление двойных стандартов в американском сознании, было то, что США с момента возникновения существовали как бы в параллельных мирах. С одной стороны, самый передовой для того времени общественный строй, этакий «Град на холме», с другой - система дичайшего рабства. С тех пор так и повелось: можно было считать себя передовым демократом, образцом для подражания всему миру, но при этом владеть людьми, как скотом. Недавно археологи при раскопках поместья отца-основателя США Джорджа Вашингтона обнаружили подземную тюрьму для провинившихся чёрных рабов с оковами и орудиями пыток. Если уж Вашингтон пытал людей, то почему бы не пытать их и в Гуантанамо? Примечательно, что, по опросам, 59% американцев поддерживают применение пыток, если они направлены против подозреваемых в терроризме. Весь вопрос в том, кто будет определять правомерность подобных подозрений. При создании «самой демократической в мире» американской конституции вопрос об отмене рабства даже не ставился. Его лишь лицемерно прикрыли иносказаниями. Так, устанавливая в разделе 2 статьи IV обязанность возврата рабов их хозяевам, авторы называют их «людьми, по долгу работы или службы привязанными к штату» или «другими людьми». Нерешенность проблемы разделения страны по черно-белому признаку отчетливо видна и сейчас в событиях в Фергюсоне и других американских городах.

Одним из самых известных и непревзойденных до сих пор трудов по истории общественного устройства и политической системы США считается вышедшая в 1835 году и многократно переизданная по всему миру книга Алексиса де Токвиля «Демократия в Америке», своего рода Святое Писание многих поколений либералов. Однако уже в отношении к этой книге можно увидеть один из ярких примеров того, каким образом формировалось раздвоенное сознание американцев. Ведь де Токвиль неоднократно писал, что, вообще-то, это парное исследование, издавать которое желательно вместе с сочинением его друга Гюстава де Бомона, посвященным другой – черной стороне жизни в США. Два молодых французских аристократа, придерживавшиеся умеренно либеральных взглядов, вместе путешествовали по Америке в 1831 году, заранее договорившись, что один будет писать о демократических институтах, а другой о рабстве. Только вот де Токвиль изучается и прославляется во всех американских университетах, а художественно-публицистическая книга де Бомона «Мэри, или рабство в Америке» была впервые переведена на английский язык, и вообще иностранный, и издана мизерным тиражом в США лишь в 1958 году во времена Мартина Лютера Кинга. Фактически из комплексного критического исследования национальному сознанию на протяжении почти двух веков предлагается только та его часть, которая ему более приятна. На русском языке работа де Бомона не издавалась никогда. А жаль: может быть, российская интеллигенция была бы несколько сдержанней в своих восторгах по поводу достоинств американской цивилизации.

Центральная мысль де Бомона сформулирована устами героя его произведения уже во введении. Он полагал, что предрассудок, позволяющий рассматривать людей как неполноценную расу, обреченную на рабство, будет иметь для американского общества роковые последствия. «С каждым днем он углубляет пропасть, которая разделяет две расы и преследует их во всех аспектах социальной и политической жизни; он определяет взаимоотношения белых и цветных, портя привычки первых, которых он приучает к доминированию и тирании, и управляет судьбой негров, которых он обрекает на преследования со стороны белых; он порождает между ними такие ненависть и насилие, продолжительные неурядицы и опасные столкновения, что можно с полным правом сказать, что он повлияет на все будущее Америки». (Each day it deepens the abyss which separates the two races and pursues them in every phase of social and political life; it governs the mutual relations of the whites and the colored men, corrupting the habits of the first, whom it accustoms to domination and tyranny, and ruling the fates of the Negroes, whom it dooms to the persecution of the whites; and it generates between them hatreds so violent, resentments so lasting, clashes so dangerous, that one may rightly say it will influence the whole future of American society). При этом, описывая нечеловеческие, противоречащие Божьему замыслу и природным правам условия жизни негров, де Бомон вновь и вновь обращает внимание на то, как практика рабства в Америке развращает и свободных людей, приучая их к двоемыслию и лицемерию, а также таит значительные опасности и для них самих. Очевидно ведь, что, когда условия содержания рабов и их статус рано или поздно изменятся, они начнут мстить за свои прежние унижения.

Вопреки насажденному мифу о том, что позорное явление рабства характеризует только американский Юг, в то время как Север якобы последовательно боролся за освобождение негров и их права, де Бомон пишет о том, что рабство на Севере было запрещено, главным образом, по прагматическим соображениям. В силу иного характера труда процент цветного населения на Севере изначально был крайне низким, и там не желали его повышения, к чему неизбежно бы привело узаконивание рабства на этих территориях. В то же время в реальности «антипатия, разделяющая расы друг с другом, в большинстве просвещенных северных штатов была точно такой же, и, что стоит отметить, некоторые из них закрепили неполноценность чёрных специальными законами». (in the most enlightened Northern states, the antipathy separating one race from the other remains the same, and, what is worthy of note, several of these states have decreed in their laws the inferiority of the blacks). Даже освобожденные негры нигде в США не имели тех прав, которые имели белые. Список того, что им было запрещено и недоступно, более чем внушителен. Де Бомон описывает многочисленные кровавые погромы, направленные против негров только за то, что они хотели реализовать какие-то самые элементарные права в таких «свободных» городах, как Нью-Йорк и Филадельфия. В результате цветные из этих городов бежали огромными массами (a great quantity), опасаясь за свои жизни и стремясь найти убежище где угодно. «Таким образом, освобожденные Севером негры тиранически вытеснялись в Южные штаты и находили убежище только в царстве рабства». (Thus, the Negroes, freed by the North, are forced by tyranny into the Southern states, and find refuge only in the midst of slavery)

Привычка смотреть на себе подобных, как на бездушный сельскохозяйственный инструмент, приводила к наиболее «холодной и расчетливой тирании, которая когда-либо в истории осуществлялась хозяином над его рабом». (it is the coldest and most intelligent tyranny ever exercised by the master over the slave.) Но, как считал де Бомон, такое вечно продолжаться не может, «шторм собирается на глазах, уже можно слышать его отдаленные раскаты, и никто не может сказать, по кому ударит молния». (The storm is visibly gathering, one can hear its distant rumblings; but none can say whom the lighting will strike)

Кстати, де Токвиль, книга которого воспринимается едва ли не как панегирик американской системе, разделял точку зрения своего товарища де Бомона в отношении рабства в Америке. Просто его книга была о другом. Тем не менее и он посчитал нужным заметить, что «тот, кто хочет понять, до какой крайней жестокости могут дойти люди, вступившие на путь пренебрежения законами природы и человечности, должен прочитать книгу господина де Бомона». А от себя он писал: «Существует одно общественное зло, которое проникает в общество незаметно. Поначалу его с трудом можно отличить от обычного злоупотребления властью; имя того, кто положил ему начало, не сохраняется в истории. Попав в почву, словно росток некоего проклятого Богом растения, это зло начинает питаться своими собственными соками, быстро растет и развивается самым естественным образом вместе с обществом, в которое оно проникло. Имя этого зла — рабство».

Заглядывая в грядущее, де Токвиль отмечал: «После отмены рабства современному человеку остается еще покончить с тремя неуловимыми и значительно более прочными, чем само рабство, предрассудками. Речь идет о превосходстве хозяина над рабом, белого человека над всеми другими людьми, а также о других расовых предрассудках… Но ведь такое неравенство абсолютно искусственно! Нет ничего более противоречащего инстинктивным ощущениям человека, чем постоянные, установленные законом различия между совершенно одинаковыми людьми. Однако эти различия существовали в течение веков и поныне существуют во многих местах. Они всюду оставили в сознании людей следы, которые плохо поддаются воздействию времени… Разве в той части Союза, где негры стали свободными людьми, они сблизились с белыми? Нет сомнения, что любой человек, побывавший в Соединенных Штатах, заметил нечто противоположное. У меня сложилось впечатление, что расовые предрассудки сильнее проявляются в тех местах, где рабство отменено, чем в тех, где оно еще существует».

Проницательные французы писали, конечно, о том, как исковерканное рабством раздвоенное сознание населения США влияет на внутреннюю эволюцию американского общества. Однако доморощенное лицемерие политиков этой державы довольно быстро перетекло и во внешнюю сферу. Отсюда и хозяйские замашки по отношению к другим народам (за ними так и слышатся удары бича рабовладельца), и американская практика двойных стандартов. История последних столетий вплоть до сегодняшнего дня полна подобными примерами. Рабство - вот главный источник постепенного превращения Соединённых Штатов Америки в не имеющую исторических аналогов тотальную Империю лицемерия.

Нет другого события в истории США, которое бы так основательно влияло на национальную самоидентификацию и было бы так прочно встроено в американскую политическую мифологию, как Гражданская война 1861-1865 гг. 150-летняя годовщина её окончания будет с большой помпой отмечаться в начавшемся году. Это война преподносится как символ очищения от греха рабства, присущего американскому государству с момента его зарождения, как триумф сил добра над силами зла. Однако трактовка этого события как «войны за освобождение рабов» не имеет ничего общего с исторической действительностью и лишь показывает, сколь глубоко национальная идеология США пропиталась лицемерием. А бесцеремонное обращение со своей историей, приспосабливаемой для повышения самооценки американцев и престижа США, приводит к таким же упражнениям американских исследователей с историческим наследием других стран.

* * *

В разразившейся в 1861 году гражданской войне между северными и южными американскими штатами ни одна из сторон долгое время о рабстве вообще не упоминала. Север и Юг, безусловно, расходились во взглядах на этот вопрос, но он не был ни причиной, ни поводом их столкновения.

Победивший на выборах 1860 года голосами всего 40% от пришедших на избирательные участки «президент-освободитель» Авраам Линкольн не был поклонником рабства как «хозяйственного метода», но являлся ярко выраженным расистом и клятвенно обещал не ломать сложившийся порядок вещей. Во время предвыборной кампании Линкольн заявлял: «Я не являюсь и никогда не был сторонником достижения в какой-либо степени социального и политического равенства белой и черной рас… Более того, я скажу, что существует физическое различие между расами, которое, по моему мнению, навсегда делает невозможным совместное проживание двух рас на условиях социального и политического равенства».(1) А в своем первом инаугурационном обращении 4 марта 1861 г. Линкольн говорил: «У меня нет намерения прямо или косвенно вмешиваться в работу института рабовладения в тех штатах, где он существует. Я считаю, что у меня нет законных прав на такие действия, как нет и желания… Те, кто выдвинули и избрали меня, прекрасно знали об этом и других моих похожих утверждениях, и знали, что я никогда не отрекался от них». Кроме того, он обязался свято следовать законам, обязывавшим Север возвращать на Юг беглых рабов. По словам Линкольна, «все члены Конгресса клянутся в верности Конституции – этому ее пункту точно так же, как и любому другому. Следуя данному утверждению, клятвы конгрессменов нерушимы, и потому они обязаны вернуть тех рабов, что попадают под действия этого пункта». (2)

Это уже потом усилиями поколений историков вспыхнувшая после вступления в должность нового президента война приобрела благородный оттенок борьбы «за свободу», а над головой Линкольна расцвел не заслуженный им нимб освободителя. Достигнутый в 1850 году компромисс в вопросе о рабстве, согласно которому каждая из сторон обязывалась сохранять статус-кво, вполне устраивал рабовладельческий Юг, смотревший в сторону Центральной и Южной Америки (полная аннексия Мексики, покупка Кубы и т.д.), однако не таким было отношение южан к установившимся в США в целом экономическим и политическим порядкам. На Юге считали, что Вашингтон сосредоточил в своих руках слишком большую власть. Наиболее яростные споры велись о вещах меркантильных, а не о правах негров, положение которых на севере, по мнению южан, было ещё хуже, чем у них. Достаточно сказать, что командующий армией Конфедерации генерал Роберт Ли был последовательным противником системы рабовладения (3), тогда как противостоявший ему генерал Улисс Грант, впоследствии ставший президентом США, являлся неприкрытым расистом и ксенофобом. (4)

Самую большую неприязнь у южан вызывали тарифная политика Севера и финансовая зависимость от банков Новой Англии. Только за счет хлопка Юг давал 60% экспорта всех Соединённых Штатов, но основные промышленные товары он ввозил и требовал свободной торговли. Север же стремился оградить с помощью тарифов свою молодую промышленность от конкурентов. Почти все корабли, вывозившие хлопок из южных портов и возвращавшиеся обратно с промышленными товарами из-за рубежа, принадлежали северянам. Финансовые учреждения на Юге в значительной степени также контролировались северянами, которые в систему рабовладения не вмешивались, понимая, что она формирует и их доходы. С каждого доллара прибыли от выращиваемого рабами Юга хлопка 40 центов оставались в Нью-Йорке. Южане тяготились этой зависимостью. Один из них утверждал: «В финансовом отношении мы порабощены еще больше, чем наши негры». (5) Губернатор Южной Каролины, которая стала инициатором выхода из США, Джеймс Хэммонд писал: «Я не вижу, как может устоять Союз против решительных и успешных попыток Севера обложить налогом Юг в своих интересах … Мирное отделение сейчас — моя единственная надежда… Отделение штатов в недалеком времени неизбежно. Сейчас это могло бы произойти мирно и пристойно. Через несколько лет случится так, что с кровью или Юг станет порабощенным регионом». (6)

Победа стоявших в то время ближе к южанам демократов на выборах 1856 года позволила в 1857 году снизить тарифы до рекордных 17%. Однако в том же году в стране разразились экономический кризис и финансовая паника, связанные во многом с последствиями Крымской войны 1853-1855 гг. (во время этой войны США заняли место России на рынках Европы, а когда Россия на европейские рынки вернулась, Америка пережила спад). После победы Линкольна в целях выхода из кризиса тарифы были увеличены до 70% (Morrill Tariff). (7) Расходились стороны и по другим вопросам – по контролю над вновь присоединенными территориями на западе, по маршрутам строительства туда федеральных железных дорог (через Юг или Север), по распределению государственных ресурсов и организации власти в целом. Однако самым болезненным оставался всё же вопрос о тарифах, он и обусловил стремление Юга к независимости.

Проблема освобождения чернокожих была поставлена лишь почти через два года после начала войны, когда успех на поле боя стал склоняться на сторону южан. Парадокс: не победы Севера и У. Гранта, а победы Юга и Р. Ли привели к освобождению рабов в Америке. Ни о чем подобном на пике побед северных войск весной 1862 года Линкольн даже не помышлял. Армия стояла на пороге Ричмонда и готовилась вступить в столицу конфедератов. Еще 22 августа того же года «президент-освободитель» писал: «Моей главной задачей в этой борьбе является спасение Союза, а не спасение или уничтожение рабства. Если я смогу спасти Союз, не освободив ни одного раба, я сделаю это. Если я смогу спасти Союз, освободив всех рабов, я сделаю это». (8) Необходимость в освобождении возникла, когда в течение лета и осени генерал Ли отбил все атаки северян и повел свои войска на Вашингтон. Среди жителей северных штатов усиливались антивоенные настроения и неповиновение призыву. По мнению министра иностранных дел Франции, к сентябрю 1862 года «ни один сколь-нибудь серьезный политик в Европе не верил, что Север способен одержать победу». (9)

И только в этих критических обстоятельствах Линкольн 1 января 1863 года подписал Окончательную декларацию освобождения – и то лишь в отношении рабов на территории, подконтрольной Конфедерации. Рабство не отменялось до самого конца войны ни на вражеских территориях, занятых северянами, ни в пограничных рабовладельческих штатах, выступивших на стороне Севера (Миссури, Кентукки, Мэриленд и Делавэр). Только американское «двоемыслие» могло побудить назвать всё это «войной за ликвидацию рабства». А отменять рабство всё же пришлось по той простой причине, что к 1865 году в армии северян под ружьем находились уже около 200 тысяч чёрных. Север и победил, в первую очередь, благодаря им: чернокожие Америки в полном смысле слова сами себя освободили.

23 августа 1863 года, когда наметился перелом в пользу Севера, генерал Грант писал Линкольну: «Вооружив негров, мы получили могучего союзника… наряду с освобождением рабов эта мера является самым тяжелым ударом из всех, нанесенных Конфедерации… Они станут хорошими солдатами, а то, что мы их взяли у врага, ослабляет южан и усиливает нас». (10)

18 декабря 1865 года Тринадцатая поправка, отменяющая рабство, стала частью Конституции США. Однако и этот вынужденный шаг не принес чернокожему населению Соединенных Штатов реального освобождения, что мы видим по сей день. По словам историка Уильяма Жиллета, в то время «большинство белых американцев были на сто процентов убеждены в превосходстве собственной расы». При таком отношении любая попытка гарантировать права чернокожих была обречена на провал. Белые видели чёрных как существ низшего порядка, не готовых, а то и вовсе не способных принимать полноценное участие в жизни страны. Миновавшая война никак не связывалась в глазах белых северян с борьбой за освобождение чернокожих рабов, и все попытки даровать неграм равные права встречали непонимание и раздражение. (11)

Своеобразно интерпретируется в Америке война Севера с Югом и применительно к событиям на Украине. Расчет, видимо, делается на устойчивость стереотипов противостояния «сил добра и свободы» с «силами зла и порабощения».

Давно работающий в западных аналитических структурах выходец с Украины Александр Мотыль возмущается, например, в Huffington Post тем, что некоторые его коллеги «вместе с кремлевской пропагандой» представляют Киев как «белую Америку» угнетателей, а Донбасс как «черную Америку» угнетаемых. Чтобы опровергнуть такой взгляд, Мотыль прибегает к усвоенным им в США двойным стандартам. Это русские в автономном Крыму, говорит он, «пренебрегали» с 1991 года правами украинского и крымско-татарского меньшинства. Луганская и Донецкая области, утверждает Мотыль, также «де-факто были автономными» и служили бастионами «украинской сталинистской коммунистической партии». Поэтому, мол, «в Крыму и на Донбассе русский язык и русская культура обладали полной гегемонией» (both the Crimea and the Donbas witnessed the absolute hegemony of Russian language and culture). То есть уже сам русский язык объявляется «угнетательским» и «сталинистским». Мотыль уверяет, что это русские на Украине были «белыми», а украинцы «чёрными». Больше того: русские, по Мотылю, «оказались самой реакционной, нетолерантной и антилиберальной частью населения Украины». (They have also proven to be the most reactionary, intolerant and illiberal population within Ukraine). Американский украинец Мотыль, глазом не моргнув, сравнивает сторонников ДНР и ЛНР с Ку-клукс-кланом и расистами «глубокого американского Юга», а «мирных манифестантов» с майдана - с Мартином Лютером Кингом. Олега Тягнибока, кстати, он изображает похожим на лидера негритянского движения Малкольма Икса (Malcolm X). (12) Думаем, борец за чистоту расы Тягнибок не обрадуется такому сравнению.

***

Идеология «империи лицемерия» вырывается за пределы Соединенных Штатов, она заползает в другие страны, где предстаёт ещё более извращённой и разрушительной.

(1) Макферсон Дж. Боевой клич свободы: Гражданская война 1861 – 1865 – Екатеринбург: Гонзо, 2012, стр. 226

(2) istoria-usa.at.ua

(3) Макферсон Дж. Боевой клич свободы: Гражданская война 1861 – 1865 – Екатеринбург: Гонзо, 2012, стр. 942

(4) Там, стр.713

(5) Там же, стр. 119

(6) http://his.1september.ru/2004/34/4.htm

(7) https://en.wikipedia.org/wiki/Morrill_Tariff

(8) Макферсон Дж. Боевой клич свободы: Гражданская война 1861 – 1865 – Екатеринбург: Гонзо, 2012, стр.590

(9) Там же, стр. 639

(10) Там же, стр.784

(11) Макинерни Д. США. История страны – М.:Эксмо, 2009, стр. 337

(12) huffingtonpost.com

Почему мягкая сила приводит к жёстким последствиям

Органически присущее американской политике лицемерие с особой яркостью проявляется в ставке на так называемую мягкую или умную силу. Автором этих определений считается профессор Джозеф Най-младший, служивший в своё время замгоссекретаря и замминистра обороны США. По его словам, он обобщил имеющийся опыт достижения целей без применения насилия, выделив это в самостоятельное направление политики. По Джозефу Наю, мягкая сила - это «способность (ability) заполучить то, что вы желаете, не путем принуждения (coercion) или вознаграждения (payment), а путем привлечения на свою сторону (attraction). Она вырастает из притягательности культуры, политических идеалов и политического курса страны... Обольщение (seduction) всегда более эффективно, чем принуждение…» (1). Однако впоследствии Най пришел к выводу, что мягкая сила недостаточна и выдвинул концепцию умной силы как сочетания «твердой силы для понуждения и возмездия с мягкой силой в виде убеждения и притяжения».

Американские политики от мягкой силы всегда хотели того же, что от твердой, – установления своего господства, но меньшей ценой. В умной силе Белый дом увидел, прежде всего, удобный инструмент манипулирования. Собственно, и сам Обама возник в роли лидера США как манипуляционный проект. Двуличие Обамы хорошо проявилось при получении им Нобелевской премии. Получая ее непонятно за какие достижения в области мира, он в полном несоответствии со смыслом премии заявил: «Мы не сможем никогда в жизни исключить конфликты с применением военной силы. Наступит время, когда страны… посчитают применение силы не только необходимым, но и морально оправданным» (2). Наверное, Джозеф Най не виноват, что его так поняли. Политики всегда вырывают у мыслителей только то, что им созвучно.

Дж. Най, например, допускал, что мягкая сила и твердая сила могут не только подкреплять, но и подрывать друг друга, особенно в результате действий военных. Экономические санкции для достижения политических целей, полагал он, очень редко приносят требуемые результаты, поскольку задевают, прежде всего, простых людей, а не правящие элиты. Даже финансовая помощь зачастую служит лишь развращению элит и росту коррупции. Разрушая баланс сил между социальными группами, «она может породить скорее раздражение, чем положительную реакцию среди рядового населения». Най признает, что многие усматривают в мягкой силе «"культурный империализм" XXI века». Мифотворчество, говорит он, становится «валютой мягкой силы», и правительства «соревнуются друг с другом и с другими организациями для того, чтобы увеличить доверие к себе и ослабить доверие к своим противникам». При этом неуклюжая пропаганда «может не только подвергаться насмешкам, но и оказаться контрпродуктивной, если подрывает репутацию и доверие к стране». Дж. Най предупреждает, что избыток силы может даже вредить, если ведет к самоуверенности, и тогда мягкая сила, «которая оказывается не более чем ширмой для твердой силы», не достигает цели. Скажем, применение силы к заключенным в тюрьмах Абу-Грейб и Гуантанамо не только снижает доверие к «американским ценностям», но и создаёт стойкое ощущение, что они насквозь пропитаны лицемерием.

В период правления администрации Обамы ни одно из предостережений Дж. Ная учтено не было. Из-за двойных стандартов США американская мягкая сила не сделала их политику более привлекательной ни на Ближнем Востоке, ни на Украине. «Даже когда крупный чиновник из иностранного правительства имеет дело с администрацией США, - пишет бывший комиссар ЕС по внешней политике Кристофер Паттен, - надо помнить, что ваша роль второстепенная: сколь бы учтивыми ни были ваши хозяева, вы зависите от них, ваша задача - излучать рвение в надежде уйти, унося с собой их благословение ваших начинаний... Посещая международные встречи за рубежом, сотрудники американской администрации прибывают туда с такой свитой, которой позавидовал бы и персидский царь Дарий. Реквизируются целые отели, жизнь в городах замирает, невинных прохожих сбивают с ног люди с бычьими шеями и пластиковыми проводами спецсвязи в ушах. Это не тот спектакль, который покоряет сердца и души». Однако это только одна сторона дела.

Другая сторона – последствия, возникающие для тех, на кого направлена мягкая или умная сила. Они катастрофические. Новая стратегия Белого дома дестабилизирует обстановку в мире и убивает людей даже больше, чем политика твердой силы, ибо вся построена на провоцировании внутренних конфликтов и распространении хаоса, которым бесполезно пытаться управлять. Джозеф Най, наверно, и представить себе не мог, в какого Франкенштейна превратится его детище.

При этом в глазах Вашингтона необходимость «демократизации» (читай: кровавой смены режима в той или иной стране) определяется степенью лояльности «демократизатору» (Соединённым Штатам). Известный политолог Фарид Закария пишет, что, когда демократам на Тайване, в Пакистане и Саудовской Аравии заткнули рты, Соединенные Штаты хранили молчание. «Вашингтон должен понимать, - полагает он, - что, если у него есть свои исключения из правил, у других стран они тоже есть. Или же он должен отказаться от своих исключений. Но не делать ни того ни другого, призывать к одному и делать совсем другое - это лицемерие. Оно… подрывает доверие к Америке».

Французский автор Пьер Аснер пишет, что в однополярном мире, возникшем в результате окончания холодной войны, США, призывая остальной мир довериться им, утратили способность критически оценивать планы установления американской гегемонии. «Если неподконтрольная власть, - спрашивает Аснер, - оказывается подверженной коррупции у себя дома, то почему же она не принесет вреда всему миру, когда приобретет международный характер?» (3) Здесь проявляет себя родовая черта американского менталитета – можно владеть чернокожими рабами, но при этом считать себя образцом демократически мыслящего политика.

По мнению израильского эксперта, бывшего руководителя спецслужбы «Натив» Якова Кедми, двуличие и всеядность американцев проявились перед войной, когда Соединенные Штаты оказывали поддержку приходящим к власти в Европе фашистам в надежде на то, что они выступят против советского большевизма. После Второй мировой войны они «пригрели бывших нацистов, включая эсэсовцев, работников гестапо, абвера, не обращая внимания ни на какие их преступления, потому что в США считали их полезными в борьбе со своим основным врагом. На тот момент таковым определили Советский Союз. Впоследствии американцы решили, что в борьбе с советской экспансией и с советским вторжением в Афганистан каждого бандита надо поддерживать, если тот готов выступить против СССР. Так родилась «Аль-Каида». По схожему сценарию появилась и ИГИЛ. Во имя «демократии» европейские страны и Соединенные Штаты закрывают глаза на явно недемократическую, дискриминационную политику стран Балтии против русского меньшинства. Они закрывают глаза в отношении Восточной Европы на все проявления возрождения там или восхваления и возведения в национальных героев тех, кто воевал вместе с нацистами! Как в отношении Цукурса, которого мы ликвидировали (видимо, МОССАД. – Д.М.) за его преступления, — в Латвии он национальный герой, так и в отношении Шухевича и Бандеры сегодня на Украине».

События на Украине служат хрестоматийным примером кровавых последствий, к которым может приводить то, что поначалу выступает как мягкая сила – мирные протесты, требования свобод, честной власти. И вот уже в очередном обращении к нации Обама воинственно заявляет о победе своего «стратегического мышления»: «Сегодня именно Америка стоит сильная и единая с нашими союзниками, в то время как Россия изолирована, а ее экономика порвана в клочья. Вот так Америка идет во главе…» (4) По мнению директора Центра национальных интересов (The Center foк the National Interest) и издателя журнала The National Interest Дмитрия К.Саймса, администрация Обамы способствовала обострению кризиса на Украине, когда решила встать на сторону протестующих. «Я также хотел бы заметить: если бы эти люди применяли подобное насилие и приемы против дружественного нам правительства, мы называли бы их не протестующими, а повстанцами», - приводит слова Саймса New Republic (5).

Обращение Обамы к нации показывает, что «американский лидер либо не понимает, как опасно ухудшение отношений Запада с Москвой, или спешит приписать себе заслуги за еще не состоявшуюся победу», - считает обозреватель Bloomberg Леонид Бершидский. Когда Обама заявляет, что «вот так Америка идет во главе», то «хотелось бы скорее думать, что он прикидывается, чем считать, что он действительно не понимает, насколько неумело США действовали на Украине… Лучше бы президент вообще не упоминал Россию с Украиной», - пишет Леонид Бершидский на сайте Bloomberg.

1) Nye J. Jr. The Paradox of American Power: Why The World's Superpower Can't Go It Alone. N. Y: Oxford University Press, 2003, p. 8

2) whitehouse.gov

3) Pierre Hassner, «Definitions, Doctrines, and Divergences», National Interest no. 69 (2002): 30-34.

4) bloombergview.com

5) newrepublic.com

Президентская политическая директива №13: Барак Обама несёт личную ответственность за катастрофические последствия «арабской весны»

Одним из ярчайших примеров лицемерия Вашингтона в наши дни является его политика по отношению к Ближнему Востоку. Совокупный ущерб, нанесенный этому региону пронесшейся над ним, как песчаная буря, «арабской весной», которая была инспирирована Соединёнными Штатами, составляет с учетом продолжающейся гражданской войны в Сирии сотни тысяч человеческих жизней, миллионы искалеченных и изгнанных из своих домов, многие миллиарды долларов прямых материальных потерь.

Под влиянием очевидных фактов в Америке с некоторых пор не принято бить в победные литавры по поводу «благотворного влияния» этих бурных событий на такие страны, как, например, Ливия, Йемен и другие. Наводятся мосты с пережившим подлинную национальную трагедию Египтом. Никто не торопится заявить о своих особых персональных заслугах в организации недавних масштабных потрясений. Между тем их «повивальную бабку» обнаружить не так уж трудно. Это Совет национальной безопасности (СНБ) США, председателем которого является президент страны. Начиная с августа 2010 г. СНБ разработал ряд политических документов, утвержденных Б. Обамой и направленных на форсированную «демократизацию» Арабского региона. Сначала это была Президентская исследовательская директива №11. А затем, в 2011 году, за ней последовала Президентская политическая директива №13 (ППД-13). Обе на тему «процессов политических и экономических реформ на Ближнем Востоке и в Северной Африке». Исходное лицемерие этих документов, которые вызвали политическое землетрясение, состояло в том, что речь в них шла о благе народов, но имелось в виду нечто совсем иное - закрепление господства США в ближневосточно-североафриканском регионе.

Откуда вообще на исходе 2010 года в Белом доме возникло желание «резко стимулировать демократические процессы» на Ближнем Востоке? Ответ на этот вопрос, видимо, надо искать в плоскости сделанного в период президентства Б. Обамы акцента на «мягкую силу» во внешней политике США. Важной составной частью этого курса являлся положительный имидж самого президента, выдвижение которого на высший пост в стране изначально было связано с теми расчётами, что фигура афроамериканца окажется близкой населению развивающихся стран, где проживает подавляющее большинство человечества. Проведенные в 2010 году замеры общественного мнения показали, однако, что Обама способствовал росту популярности США в Европе, но не на Ближнем Востоке и не в Азии, где об американской политике продолжали судить не по словам, а по делам, в которых мало что менялось. Оказалось, что от Египта до Пакистана рейтинги Обамы были чуть лучше предельно низкого рейтинга Буша. Не склонный к самокритике Белый дом счел виноватыми в таком непочтении народы этих стран и вознамерился «подправить» их образ мысли путем смены недостаточно надежных, на его взгляд, режимов. И получается, что все гигантские жертвы, понесенные народами, которые угодили в зону «арабской весны», были нужны лишь для улучшения рейтинга одного человека, хотя даже этого не произошло.

Следует понимать, что президентские директивы США по вопросам международной политики - это не теоретические трактаты. Каждая из них содержит целевые установки, обстоятельный список конкретных мер, необходимых для достижения поставленных целей, отвечающих за осуществление этих мер государственных ведомств, а также предполагает соответствующее материальное обеспечение. Документы такого уровня обычно «весят» от нескольких десятков до нескольких сот миллионов долларов. Для более дорогостоящих программ требуется одобрение конгресса.

По значению и последствиям ППД-13 можно поставить в один ряд с такими директивами предшественников Обамы, как подписанная Трумэном СНБ-68, направленная на сдерживание и ослабление Советского Союза. ППД-13 – это пока еще секретный документ, на американские сайты просочилась лишь его тема, порядковый номер и приблизительная дата принятия. Однако содержание данной директивы

Тэги: аль-каида, америки., барак, ближний, восток, геополитика., демократизация, демократия, зла, зла., игил, империя, ирак, история, история., новости., обама, по-американски, политика, политика,, революции, сирия, события., сша, сша-империя, цветные

Комментарии | Постоянная ссылка

Города Ямала. Губкинский.

2015-03-26 16:46:01 (читать в оригинале)Губкинский - город окружного подчинения в Ямало-Ненецком автономном округе. Основан 22 апреля 1986 года. Назван в честь советского геолога Ивана Михайловича Губкина.

Губкинский – небольшой северный город, в истории которого, как в зеркале, отразились яркие события, проблемы, успехи и победы нашего времени. Со всех концов бывшего Союза сюда приехали нефтяники и учителя, газовики и врачи, строители и геологи… Каждый привез с собой частичку далекой малой родины, ее традиции и обычаи. Сегодня в городе живут и трудятся на благо России более 26 тысяч граждан – представители 55 национальностей.

Губкинский возник как базовый центр в связи с промышленным освоением группы самых северных в Западной Сибири нефтегазовых месторождений, перспективных по запасам углеводородного сырья, отличающегося уникальными свойствами.

Город расположен на левом берегу реки Пякупур, в 200 километрах от северного полярного круга в северо-восточной части Западно-Сибирской равнины, в лесотундровой зоне. В 16 км от города находится железнодорожная станция Пурпе на линии Екатеринбург — Сургут — Новый Уренгой.

Сотрудники «Музея освоения Севера» систематизируют и хранят коллекции, отражающие исторические этапы становления города и региона, проводят научную работу по изучению освоения человеком северных территорий с древнейших времён до наших дней, занимаются написанием статей в свободной энциклопедии.

В Школе народного танца занимаются участники губкинского коллектива — образцового ансамбля народного танца «Северное сияние». Диски губкинских исполнителей записываются на городской студии звукозаписи «Rec Sound».

В городе развита сеть учреждений физкультуры и спорта, в которых более трети жителей города занимаются 24 видами спорта. Активно работают с населением спортивные клубы, один из лучших в России спортивно-стрелковый клуб «Фортуна», оздоровительный комплекс «Ямал», физкультурно-спортивный комплекс «Юность». Лыжную базу «Снежинка» поcещают не только горожане; здесь часто проходят окружные и областные соревнования.

В «СОКе» (Спортивно Оздоровительный Комплекс) команда по мини-футболу заняла второе место в Кубке Пуровского Района 2009 года.

В городе реализуется программа непрерывного образования, которая позволяет молодёжи, ещё учась в школе, выбрать профессию и затем получить специальное и высшее образование в родном городе. Действуют 6 детских садов, 6 дневных школ, вечерняя школа, школа коррекции, детские школы искусств, молодёжный центр «Факел». Также имеется Филиал Удмуртского государственного университета и Представительство пяти российских университетов.

фотограф Сергей Анисимов

Визитная карточка города

ertata

Тэги: города, губкинский, западная, интересное, интересное., картинках, культура, непознанное., обои., путешествия, путешествия., разное., россии, россия, сибиь, фото, фото., ямал, ямала, янао

Комментарии | Постоянная ссылка

Проснуться экспортером.

2015-03-25 17:59:41 (читать в оригинале)

Мог ли кто-нибудь из нас, российских обывателей, лет пять—десять назад предположить, что слово «экспорт» будет скоро означать здесь не только вывоз газа, нефти и леса-кругляка, но и поставки за границу, в том числе на развитые рынки, товаров народного потребления, бытовой электроники, инновационных стройматериалов и электроинструментов, энергоэффективных светильников, уникальных приборов и систем управления, самолетов и мультфильмов?

И вот это случилось. Подборка кейсов о российских несырьевых компаниях-экспортерах, представленная ниже вниманию читателя, показывает, что у части отечественной экономики уже поменялось лицо и она словно проснулась знаменитой, показав миру плоды своих творческих усилий в период пребывания в неизвестности.

Зрительный эффект

Телевизионные приставки. Производятся компанией GS Group, Санкт-Петербург. Генеральный директор компании Андрей Ткаченко

Число абонентов спутникового телевидения стремительно увеличивается. И для спутниковой антенны обязательно нужна телевизионная приставка — так называемый ресивер, или Set-top Box. Объем российского рынка таких устройств оценивается в 6 млн единиц в год. Примерно половину его держит российская компания GS Group. Она не только вырвалась в национальные лидеры, но и наращивает продажи за рубежом.

История GS Group началась в 1991 году в Санкт-Петербурге. Компания сразу стала специализироваться на продаже и сервисном обслуживании систем спутникового вещания для зарождающегося спутникового телевидения. В середине 1990-х она успешно поставляет вещательное, а также абонентское оборудование, причем не только в Россию, но и в страны Восточной Европы — Болгарию, Румынию, Чехию. А в 1996 году предприятие становится единственным поставщиком абонентского оборудования для первого крупного российского проекта спутникового вещания «НТВ-Плюс».

Освоение зарубежных рынков GS Group начала с того, что запустила в 2012 году в Камбодже проект цифрового эфирного вещания. Компания рассчитывает в ближайшее время подключить порядка полумиллиона абонентов. Параллельно GS Group развивает схожие проекты в Пакистане, Бангладеш и Индонезии.

Следуя за вертолетами

Вертолетные тренажеры. Производятся группой компаний «Транзас», Санкт-Петербург. Генеральный директор Валерий Ермаков

Современные тренажерные системы для подготовки пилотов непрофессионалу могут напомнить развлекательные аттракционы. Однако в отличие от компьютерных игр и примитивных симуляторов авиационные тренажеры, проработанные до малейших деталей, полностью имитируют реальную технику и ее поведение. На разработку и производство такого комплекса может уходить несколько лет. Тренажеры «Транзаса» самого высокого уровня — так называемые комплексные — представляют собой полную реплику кабины реального воздушного судна с штатными органами управления и оборудованием. В итоге создается полное ощущение реальности. На тренажере можно отрабатывать конкретные задачи в любое удобное время, независимо от погодных условий, а также моделировать нештатные ситуации без угрозы для экипажа.

Продвижению на мировой рынок очень помог контракт на поставку двух тренажеров вертолета семейства Ми-8 авиационному учебному центру Heli Center Toplice в Хорватии. Установленные в Хорватии тренажеры в 2014 году прошли квалификационную оценку Level D на соответствие европейским нормам JAR FSTD-H, и «Транзас» стала единственной российской компанией, имеющей такой сертификат.

Посыплем крыши красным

Наплавляемый кровельный материал техноэласт. Производится в г. Выборге Ленинградской области компанией «Технониколь». Президент компании Сергей Колесников

«Окно в Европу» для техноэласта было прорублено в 1998 году через Финляндию, благо Выборг, где находится завод компании «Технониколь», расположен совсем близко от российско-финской границы. Давнее присутствие на финском рынке сейчас стало одним из преимуществ российского продукта по сравнению с аналогами из других стран. Поэтому компания предлагает клиентам разный по цвету защитный слой кровли, так называемую посыпку, в частности красную — оказывается, очень популярный цвет в финском строительстве.

Первый завод компании «Технониколь» был запущен в 1994 году — тот самый, в Выборге, корпуса которого были возведены еще в 1918 году. Практически сразу стали инвестировать в расширение производства. Сегодня в состав компании входит более трех десятков предприятий по всей стране и за границей. Она превратилась в крупнейшего в Европе производителя кровельных, гидроизоляционных и теплоизоляционных материалов. Здесь подсчитали, что более 200 млн человек в мире работают или живут в зданиях, построенных с использованием ее материалов. К тому же, чтобы не было сбоев в поставках, «Технониколь» организует производство сырья для своего конечного продукта — вплоть до упаковки.

Лайнер для старого знакомого

Sukhoi Superjet 100 — ближнемагистральный пассажирский самолет. Разработан ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» в Москве. Президент компании — Илья Тарасенко

Sukhoi Superjet 100 (SSJ) — единственный российский гражданский самолет, который сейчас серийно производится и экспортируется на внешний рынок.

Отбеленному верить

Зубная паста Splat. Производится компанией «Сплат-Косметика», Москва. Генеральный директор компании — Евгений Демин

Зубную пасту Splat сегодня можно приобрести в 31 стране помимо России. Она продается как инновационный, не имеющий аналогов в мире продукт для профессионального ухода за полостью рта. И, похоже, выполняет данное покупателям обещание «действительно хорошо чистить зубы». Международные исследования показали беспримерный уровень антикариесного эффекта у детских продуктов компании — 98%. А черная отбеливающая паста Blackwood в 2013 году стала лидером продаж в Латвии и в 2014-м — в Германии.

Свет как проявление чувств

Энергоэффективные светильники и светотехнические решения. Производятся МГК «Световые технологии», Москва. Президент компании Дмитрий Налогин

Продукция крупнейшего российского производителя светотехники МГК «Световые технологии» продается в 23 странах. Это светильники для внутреннего и наружного освещения офисно-административных зданий, спортивных сооружений, торговых комплексов, производственных объектов, медицинских учреждений — всего более 3000 модификаций. Развивать экспортные поставки компания начала чуть ли не с момента своего основания в конце девяностых, и в 2014 году заработала на внешних рынках 10% от общего оборота в 125 млн евро. Но в ближайшем будущем «Световые технологии» резко расширят присутствие за пределами России. Через пять лет только долю Европы в общем объеме продаж запланировано увеличить с нынешних 4 до 20%, что позволит войти в топ-10 европейских поставщиков освещения. Кроме того, ключевым рынком для компании станет Индия, где российская марка сегодня стартует с нуля, планируя в скором будущем войти в топ-пять индийских игроков.

Чей сок вкуснее

Соки и детское питание «Сады Придонья». Производятся одноименной национальной продовольственной группой в Волгоградской области. Президент НПГ — Андрей Самохин

«Сады Придонья» — это марка соков номер три в России. Занимающая 11% рынка компания не раскрывает объем своего экспорта. До недавнего времени ее внешние поставки ограничивались странами СНГ — Украиной, Белоруссией, Казахстаном, Таджикистаном, Туркменией и Киргизией. Но в феврале случилось из ряда вон выходящее событие. Завод компании в Городищенском районе Волгоградской области посетила делегация китайских коммерсантов, после чего начались поставки «Садов Придонья» в КНР. Значение этого факта трудно переоценить. Китай не просто самый большой и динамичный рынок, это страна, владеющая 70% мирового яблоневого сада. Именно китайский яблочный концентрат используют в качестве сырья большинство соковых брендов, в том числе в России. Что же подвигло китайцев начать импортировать российскую марку? Ответ напрашивается сам собой: продукция «Садов Придонья» вкуснее, потому что она выпускается не из китайских, а из российских яблок.

С начала 2000-х объем выпуска компании увеличился в 80 раз. В продуктовом портфеле когда-то было два наименования: яблочный сок в упаковках 1 л и 0,2 л, а сегодня более 220, в том числе фруктовые и овощные пюре. Соответственно выросло аграрное производство, и помимо яблок здесь на 22 тыс. га выращивают вишню, сливу, алычу, черешню, морковь, тыкву, кабачки, свеклу, цветную капусту и брокколи.

Интеллект для транспортного роя

Мультиагентные системы управления. Разработчик — НПК «Разумные решения», Самара. Председатель совета директоров компании — Петр Скобелев

В 2014 году НПК «Разумные решения» стала лауреатом Национальной премии ТПП РФ в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» в номинации «Лучшее предприятие-экспортер в сфере международного инновационного сотрудничества». Уже сейчас эта небольшая компания с оборотом 150 млн рублей почти пятую часть своей выручки зарабатывает на внешних рынках. Но динамика ее бизнеса такова, что в 2018 году ожидается десятикратный рост продаж, из которых на экспорт придется уже половина.

В 2012 году «Разумные решения» стали одной из первых российских компаний в сфере IT, выигравших конкурс на участие в европейской программе FP7 Factory of Future, в рамках которой создается сетецентрическая мультиагентная система согласованного управления цехами аэрокосмических предприятий в консорциуме с EADS и Airbus и университетами Кельна, Манчестера и Праги.

Вплоть до полной изоляции

Гидроизоляционный материал пенетрон. Производится в Екатеринбурге холдингом «Пенетрон-Россия». Президент компании Игорь Черноголов

Еще совсем недавно — до запуска нового завода летом прошлого года — екатеринбургское предприятие, производящее пенетрон, хотя и работало в четыре смены, спрос удовлетворять не успевало: заказчики стояли в очереди по два-три месяца, в некоторых регионах дилеры поднимали цены в полтора-два раза. Повышенный спрос объясняется просто: в отличие от гидроизоляционных материалов прошлого поколения, напоминающих рубероид или гудрон, пенетрон — инновационная гидроизоляция так называемого проникающего типа. Он работает не снаружи, а внутри бетона. Иными словами, при повреждении поверхности водостойкость конструкции не пострадает: если в бетоне появятся внутренние трещины от усадки, материал «залечит» их. А это значит, что бетонную конструкцию можно не ремонтировать в течение всего срока службы.

ГК «Пенетрон-Россия» удалось открыть производство в Германии и выйти на британский рынок. Самостоятельно российская компания построила завод в Казахстане. Сегодня на экспорт приходится 20% продаж. Компания намерена воспользоваться удешевлением рубля и в ближайшие годы нарастить объемы экспорта в пять раз.

Мировая сага о Сибири

Натуральная косметика Natura Siberica. Производится компанией «Натура Сиберика», Москва. Генеральный директор компании Андрей Трубников

«В мире много марок натуральной косметики, но такой, о каждом из продуктов которой можно сделать телевизионную передачу, больше нет», — говорит Андрей Трубников, генеральный директор компании «Натура Сиберика». Natura Siberica — это первая сертифицированная российская марка натуральной и органической косметики. Серию телепрограмм о ней (не путать с рекламными роликами) задумали сделать не в России, а в Корее, где Natura Siberica начала продаваться в прошлом году, причем в рекордных объемах. В целом же экспортные поставки этого бренда, стартовавшие три года назад с Европы, охватывают сегодня более 30 стран в разных частях света. Доля экспорта составляет около 10% общей выручки, которая за это время удвоилась — с 2 млрд рублей в 2012 году до 4 млрд в 2014-м.

Собственное производство под Москвой, выпускающее даже упаковку, и оригинальная маркетинговая политика: компания не дает рекламу своей продукции и не нанимает торговых представителей в регионах — позволяет марке контролировать затраты и держать умеренные цены, и это еще одно ее конкурентное преимущество и в России, и за рубежом. Зато в качестве мощного средства продвижения работает сарафанное радио, а также фирменные магазины — они уже открылись в Токио, Йокогаме и Гонконге, ожидается открытие в Копенгагене.

Защита по полной программе

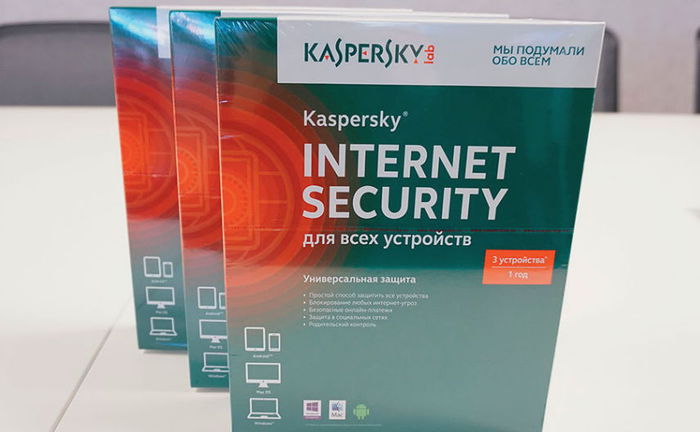

Антивирусное программное обеспечение. Разработчик — «Лаборатория Касперского» (Москва). Генеральный директор Евгений Касперский

«Лаборатория Касперского» — бессменный лидер российского рынка решений для обеспечения информационной безопасности: доля компании близка к 50%. И это одна из самых успешных мировых IT-компаний в своем сегменте, она входит в четверку ведущих мировых производителей программных решений для защиты так называемых конечных устройств (Endpoint Protection), ее клиентами является более 400 млн человек по всему миру. Экспорт в выручке «Лаборатории Касперского» составляет 80%.

В 2008 году компания поставила себе цель, чтобы ее продуктами пользовались во всем мире. Эта цель была достигнута — сейчас решения «Лаборатории Касперского» продаются в 200 странах.

Телеглаз для атомного реактора

Системы контроля и управления высокой радиационной стойкости для АЭС. Разработаны ЗАО «Диаконт», Санкт-Петербург. Генеральный директор компании Михаил Федосовский

Питерский «Диаконт» — не вполне типичный пример небольшой по мировым меркам инновационной компании, сумевшей застолбить себе ниши на отечественном и мировом рынках высокотехнологичного оборудования для ядерных объектов. «Диаконт» поставляет свою технику примерно 40 клиентам, которые работают в ядерной сфере в 13 странах мира. Его экспорт превышает 25% от выручки, или более 700 млн рублей (по валютному курсу прошлого года).

«Диаконт», понимая летом 2011 года открывает в Сан-Диего собственный филиал — Diakont Advanced Technologies. Сейчас General Electric, крупнейший в США оператор в области обслуживания атомных станций, покупает у «Диаконта» до половины необходимых систем, постепенно переоснащая свой парк камер российской техникой. Вскоре к General Electric присоединился Westinghouse, и сейчас на продукцию петербургской компании приходится около 60% всех поставок на рынок США новых радиационно стойких телевизионных камер, а всего здесь работает более 100 радиационно стойких телевизионных систем производства «Диаконта».

Сейчас по этому виду продукции «Диаконт» не только занимает лидирующие позиции в США, но и начинает доминировать во Франции и Японии.

С ресурсом доверия

Бытовой и профессиональный электроинструмент «Интерскол». Производится компанией «Интерскол», Москва. Председатель совета директоров Сергей Назаров

«Интерскол» входит в десятку мировых лидеров по производству электроинструмента. Его продукция — самая популярная в России (23% рынка), сумевшая потеснить здесь даже такие элитные марки, как Bosch, Hitachi, Makita, Black & Deсker, продается также в 30 странах. Экспорт приносит «Интерсколу» 20% выручки, а вместе с маркой Felisatti, которую компания приобрела в Италии и полностью вывезла производство в Россию, этот показатель достигает 30%.

В последние месяцы 2014-го стратегия «Интерскола», которой он руководствовался несколько лет, показала себя как никогда актуальной. «Падение рубля сделало сверхконкурентной продукцию завода “Интерскол-Алабуга”, — говорит Сергей Назаров. — Произошло существенное увеличение экспортных поставок. Заключены новые договоры с покупателями из Европы, стран Ближнего Востока и Северной Африки».

Wizart Animation: борьба за независимость

Анимационный фильм «Снежная королева». Производство студии Wizart Animation, г. Воронеж. Продюсер и исполнительный директор студии Владимир Николаев

Путь воронежской студии Wizart Animation на международные рынки занял около десяти лет. Создатели студии начинали с производства компьютерных игр. На их счету, в частности, шутер от первого лица «Восточный фронт». Продвижение игр за пределами России позволило получить опыт общения с потенциальными покупателями.

Wizart Animation удалось совершить то, что до сих пор в России не удавалось никому. Первый анимационный фильм «Снежная королева» посмотрели почти по всему миру в формате кинотеатрального релиза. По второму фильму — «Снежная королева: перезаморозка» — на данный момент закрыты сделки по 70 странам. Это позволяет говорить, что у русской анимации есть своя доля на рынке, пусть пока и небольшая.

Мобильное чтение

«Букмейт» — онлайн-платформа для чтения книг. Разработчик — компания «Букмейт». Генеральный директор Саймон Данлоп

Стриминговый сервис для чтения книг по подписке — это когда книгу нельзя скачать, но если ты внес абонентскую плату, то получаешь доступ сразу ко всей библиотеке. Представляет собой альтернативу сервисам, продающим электронные книги раз и навсегда. В России в прошлом году объем электронных продаж превысил миллиард рублей. В этом году с учетом резкого повышения типографских расходов и вступления в силу закона, выводящего на новый уровень защиту авторских прав, у них в России и вовсе радужные перспективы.

Первой страной, куда ринулся «Букмейт», стал Сингапур. Там, увидев русских, сначала удивились, до сих пор в роли экспортеров своих услуг там выступали в основном американцы. Потом нашли объяснение этому явлению: Россия — это страна, где много читают. В Сингапуре «Букмейт» стал партнером местного телекоммуникационного оператора StarHub.

Амбиции «Букмейта» простираются почти на все страны, кроме США и Великобритании, где царит великий и ужасный Amazon. Маловероятным пока считается и выход на рынки Германии, Франции, Японии.

Стрелец хранит королеву

Системы охранно-пожарной сигнализации. Разработаны компанией «Аргус-Спектр» из Санкт-Петербурга. Генеральный директор — Сергей Левчук

Согласно статистике, каждая минута задержки начала ликвидации пожара стоит двух человеческих жизней и в среднем около 30 тыс. рублей материальных потерь. Петербургский «Аргус-Спектр» как раз и занимается разработкой приборов, которые должны своевременно обнаружить зарождение чрезвычайной ситуации и передать сигнал спасателям. Во всех регионах страны социальные учреждения (школы, больницы, дома престарелых) подключены к системе автоматического вызова пожарных «Стрелец-мониторинг», разработанной в компании.

Широкое признание в Европе компания снискала после того, как первой среди аналогичных мировых разработчиков сертифицировала свою беспроводную противопожарную систему в соответствии с требованиями очень жесткого европейского стандарта EN 54, пускающего на рынок объектовое оборудование только с очень низким показателем ложных срабатываний.

Самые большие инсталляции системы — в Великобритании: уже сейчас аргусовские беспроводные системы охраняют замок королевы Елизаветы в Шотландии, университеты Оксфорда и Кембриджа, Лондонскую библиотеку, эсминцы ВМФ —- только в этой стране под их защитой более 70 объектов.

Журнал «Эксперт»

Позднее расскажем подробнее об каждой кампании

ertata

Тэги: бизнес, бизнес., компани, новости., промышленность, промышленность., россии, россии., россия, сделано, события., техника, технологии, технологии., торговля, торговля., финансы., экономика, экономика., экспорт, экспортеры

Комментарии | Постоянная ссылка

Зёрна и плевелы.

2015-03-25 15:38:32 (читать в оригинале)Документальный фильм рассказывает о малозаметных, но крайне важных процессах, которые происходят на мировом продовольственном рынке. Борцы “за” и “против” генно-модифицированных организмов в последние годы все активнее ломают копья в спорах о вреде и пользе ГМО, но только ли в этом дело? Индустрия трансгенных продуктов, как выяснили авторы фильма, являет собой айсберг, на вершине которого - те самые споры о “пластмассовых яблоках” и “вырастающих рогах”. Но что происходит вне поля зрения журналистов и активистов?

Почему одни страны засевают трансгенами тысячи гектаров земли, а другие - бегут от них как от огня? Почему компании-производители ГМО можно пересчитать по пальцам одной руки? Какова их политика на продовольственных рынках и почему это все больше напоминает мировую монополию? Что это вообще за корпорации и какие цели кроются под их обещаниями накормить всю планету? Обо всем этом расскажут ученые и эксперты со всего мира - от Индии до США. Они объяснят, для чего в свое время были изобретены самоуничтожающиеся - терминаторные - семена, почему семенные банки охраняются не хуже ядерных объектов и как с помощью трансгенов под контроль отдельных корпораций попадают целые государства.

плеер 2

ertata

Тэги: видео, генномодифицированные, геополитика., гмо, документальное, домоводство., еда, еда., зерна, интересное., кино, кулинария., непознанное., новости., онлайн, плевелы, политика, политика,, природа., продовольствие, продукты, разное., село, сельское, смотреть, события., трансгены, хозяйство, экология.

Комментарии | Постоянная ссылка

Непальский поезд.

2015-03-25 13:56:35 (читать в оригинале)

Единственный в Непале поезд, подаренный правительством Индии, раз в день выполняет рейс между расположенным в 20 километрах от границы непальским городком Джанакпур и Индией. Здесь все предельно демократично: если вам не удастся устроиться в вагоне, не унывайте – можно занять место на вагоне.

На вопрос, когда прибудет поезд, молодой непалец на железнодорожной станции в Джанакпуре лениво ответил: «Сегодня не придет, машинист заболел».

Не было поезда и на следующий день, правда, по другой причине – на этот раз машинист проспал. Оказалось, что прибытие предсказать невозможно, как и многое из того, что происходит в этой стране. Расписания как такового не существует: будет поезд – уже хорошо, а с опозданием или нет – неважно.

На третий день прибытие поезда гарантировали местные пастухи. К рассвету железнодорожная станция Джанакпур напоминала пастбище: между двумя списанными ржавыми вагонами по рельсам прогуливались коровы, козы и свиньи – им предстояло ехать вместе с людьми.

Народ стал подтягиваться на станцию к девяти. Раньше всех пришли старики и семьи с маленькими детьми, чтобы успеть занять места в вагоне: ехать на крыше для них – не вариант. Через пару часов в мареве наконец проступают контуры прибывающего поезда из Индии, и сонная станция в одночасье просыпается.

Люди толкаются, несут огромные тюки с провиантом, алкоголем и чаем, нервно жуют табак, пытаются затолкать бесчисленные сумки, велосипеды, домашний скот в окна и двери вагона, не давая приехавшим выйти. Везде снуют продавцы воды, выкрикивая: «Пани! Пани!» («вода»). В сорокаградусную жару их товар пользуется спросом.

Весь свой груз непальцы везут, как правило, на продажу. Цены в Индии чуть выше, и если ты выращиваешь, например, рис на поле неподалеку от Джанакпура, то продавать его выгоднее на индийской территории.

Последними на станцию прибегают молодые люди и девушки. Кто-то залезает на крышу, кто-то цепляется за окна. Стучат по вагону кулаками, громко смеются, кричат: «Ятра!» («Поехали!»). Фотографируя прибытие поезда, я не задумывался о том, чтобы занять место, – теперь подобная беспечность вышла мне боком. Заметив мою растерянность, с крыши неожиданно протягивает руку улыбающийся мужчина: «Эй, иностранец, давай сюда, тут есть место!». Я устраиваюсь наверху. Три часа суматохи позади. Поезд утрамбован, пора и в путь.

Перегруженная ржавая конструкция на колесах движется очень медленно. На окнах гроздьями висят люди. Поражает проворство непальцев, которые на ходу умудряются передвигаться по крыше: равновесие они удерживают, хватаясь за головы сидящих попутчиков. Рядом разместилась группа подростков. Самый любопытный интересуется, есть ли в моей стране поезда. Я отвечаю утвердительно. Парень глядит недоверчиво: «А они такие же хорошие, как наш, или лучше?». Отвечаю, что непальский поезд мне нравится больше, так как в России нельзя путешествовать на крыше. Я не кривлю душой: на крыше в эту жару ветер успешно заменяет кондиционер. Парень улыбается и предлагает мне жевательный табак.

Прежде чем достигнуть индийской границы, состав останавливается еще три раза, и на каждой станции в битком набитый поезд умудряются втиснуться люди. Свесившись с крыши, я заглядываю внутрь: на меня, блестя в лучах солнца, проникающих в вагон сквозь окна и щели, смотрят сотни глаз... кажется, там нет ни сантиметра свободного места, и люди едут друг у друга на головах.

Хорошо, что сейчас не сезон дождей. Когда грунт под старыми рельсами основательно намокает, аварии, порой с человеческими жертвами, здесь не редкость... Впрочем, скорее всего, дело не только в рельсах. Один из попутчиков рассказал мне историю о том, как летом 2012 года машинист остановил поезд, чтобы набрать воды, у водонапорной башни. Состав улетел с моста – машинист забыл поставить рычаг тормоза в нужное положение...

Наконец, поезд вздрагивает и останавливается в Джанагаре – это первая станция на индийской территории. Я выхожу, вернее, спрыгиваю с крыши вагона. Мне остается дождаться следующего утра, чтобы взять билет на поезд, идущий обратно в Джанакпур, и пережить это захватывающее приключение еще раз. Если машинист будет здоров...

Сергей Строителев, National Geographic

ertata

Тэги: джанакпур, дорога, железная, железнодорожное, заграница, заграница., заметки, индия, интересное., непал, непознанное., поезда, путевые, путешествия, путешествия., рубежом, сообщение

Комментарии | Постоянная ссылка

Категория «Религия»

Взлеты Топ 5

|

| ||

|

+87 |

119 |

ershow |

|

+85 |

94 |

Annelle |

|

+83 |

92 |

Сергей Каменев |

|

+76 |

149 |

_Музыка_Души_ |

|

+73 |

91 |

yashar |

Падения Топ 5

|

| ||

|

-1 |

6 |

Дневник белого колонизатора |

|

-5 |

155 |

Bill4iam |

|

-5 |

70 |

Новый завет |

|

-19 |

12 |

ГОРОСКОП |

|

-19 |

82 |

Позже,чем кажется |

Популярные за сутки

Загрузка...

BlogRider.ru не имеет отношения к публикуемым в записях блогов материалам. Все записи

взяты из открытых общедоступных источников и являются собственностью их авторов.

взяты из открытых общедоступных источников и являются собственностью их авторов.