|

Какой рейтинг вас больше интересует?

|

Главная /

Каталог блоговCтраница блогера Ермоловская_Татьяна/Записи в блоге |

15 самых серьезных ошибок при выращивании рассады

2015-03-19 22:59:42 (читать в оригинале)

Выращивание рассады – захватывающий процесс, и вызывает он массу эмоций. Одни садоводы от него в восторге, вторые относятся к нему, как к обязательному этапу выращивания растений, третьи терпеть не могут и всячески избегают, но все вместе понимают: вырастить в наших широтах многие красивые и полезные растения на своем участке без рассады попросту невозможно.

Рассада должна быть красивой и здоровой: крепенькой и коренастой, с хорошо развитой корневой системой и толстый, прочным стеблем. Вырастить такую рассаду под силу каждому, и для этого не надо каких-либо особых умений, главное — желание и немного знаний. Если все это у вас уже есть, то единственное, что может помешать — это ошибки, допускаемые дачниками при выращивании рассады.

А ошибки эти могут стоить вам рассады: она может вытянуться, заболеть и, в конце концов, погибнуть. Тогда время, да и деньги, потраченные на приобретение посевного материала, окажутся бессмысленными тратами. Лучше давайте вместе будем учиться на чужих ошибках и делать соответствующие выводы, чтобы их избежать.

Ошибка 1: использование некачественных семян

Покупка семян плохого качества — первая, наиболее значимая и распространенная ошибка при выращивании рассады, ведь именно от качества семян, прежде всего, будет зависеть конечный результат. Желание сэкономить понятно, но будьте осторожны — оно может вас подвести! Из некачественных семян, в лучшем случае, вырастут слабые растения, ну а в худшем — вообще ничего не вырастет.

Поэтому экономьте разумно — приобретайте семена известных фирм у проверенных поставщиков. На пакетах обязательно должно быть указано количество семян, находящихся внутри, — в граммах либо штуках, срок их годности и номер партии.

Ошибка 2: неудачная почва для посадки

Использование для выращивания рассады почвосмеси плохого или неподходящего качества способно замедлить ее развитие и даже привести к гибели. Нельзя просто пойти на огород, набрать земли и посеять в нее семена — это необдуманно и неправильно. Ведь, например, для рассады капусты нельзя использовать землю, на которой ранее выращивались крестоцветные: что в ней наверняка есть инфекции, характерные для капустных культур, и вы можете погубить свою рассаду уже на начальном этапе ее выращивания. Как же быть?

Вы можете приготовить почвенную смесь для рассады собственноручно, можете приобрести уже готовый продукт — главное, чтобы она была подходящей. То есть, составленной из ряда специальных компонентов: дерновой земли, торфа, перегноя и так далее, взятых в нужном соотношении, которое зависит от выбранных культур. Компоненты смеси (как и готовый покупной грунт) необходимо обработать холодом, чтобы уничтожить возбудителей болезней, и — для пробуждения полезной микрофлоры — препаратом «Байкал».

Ошибка 3: неподходящая тара для рассады

Использование для рассады неподходящей тары: слишком тяжелых; рыхлых; слишком больших или наоборот, тесных; плохо дренируемых и прочих некачественных или неудачно выбранных емкостей — тоже может погубить растения. Не успев взойти, семена сгниют, и даже если вам повезет, и часть рассады все-таки взойдет, не факт, что она сможет нормально развиваться, если корневая система оказалась в неблагоприятных условиях.

Ошибка 4: отсутствие предпосевной подготовки

Подготовка семян к посеву — важный момент, которому земледельцы часто не уделяют должного внимания, а зря. Посев неподготовленных семян тоже может послужить причиной гибели молодых сеянцев. Особенно это касается семян собственного производства, но верно и в отношении покупных необработанных семян.

С чем это связано? Значительная часть инфекционных заболеваний, например, тех же овощных культур, передается не только с почвой, но и с необработанными семенами. Отсутствие подготовки непосредственно сказывается и на всхожести, и на последующем развитии растений.

Ошибка 5: попытка «улучшить» обработанные производителем семена

Попытка улучшить посевные качества семян, уже обработанных производителем, способна привести к весьма печальным последствиям. Как минимум, она сведет на нет все преимущества вашей покупки. В худшем же случае, в результате подобного усердия семена могут потерять свою всхожесть.

Информация о выполненной предпосевной обработке содержится на обратной стороне упаковки с семенами. Некоторые виды обработки (например, дражирование), можно определить и визуально.

Ошибка 6: несоблюдение сроков выращивания рассады

Многие начинающие земледельцы ошибочно полагают, что соблюдать сроки выращивания рассады необходимости нет: подумаешь, тремя неделями раньше или двумя неделями позже — какая, казалось бы, разница, когда сеять семена? Тем не менее, разница есть, и она существенна.

Несоблюдение сроков выращивания рассады приведет к тому, что растения получатся слабо развитыми и могут не прижиться после пересадки на постоянное место. Примерный срок высева семян на рассаду всегда указывается производителем на обратной стороне упаковки с семенами, вот на него и ориентируйтесь. А еще сориентироваться в сроках вы сможете вот по этой таблице.

Ошибка 7: чрезмерное заглубление семян

Если заглубить семена в почву больше, чем требуется, это может стать причиной того, что они не прорастут вообще или прорастут единицы, поэтому не перестарайтесь вовремя посева! Глубина заделки семян для большинства видов равна 2 диаметрам семени. Не забываем и о том, что есть световсхожие семена — их вообще нельзя присыпать почвой, потому что важным условием для их прорастания является свет. Информацию о глубине заделки семян производители, как правило, указывают на упаковке.

Ошибка 8: загущение посевов

Еще одна типичная ошибка многих садоводов — загущенный посев семян, последствиями которого станет слабая, вытянутая рассада и не только. Загущенные посевы намного чаще поражаются болезнями. К тому же, сеянцам банально не хватает места для нормального развития, они испытывают недостаток питания и в результате развиваются неравномерно, становятся очень хрупкими, вытягиваются.

Поэтому высевать семена необходимо на достаточном расстоянии друг от друга, так, чтобы взошедшим растениям хватило площади для питания и во время роста и они не конкурировали друг с другом, постоянно борясь за питание, свет и влагу. Конечно, для каждой культуры это расстояние будет различным, поэтому, чтобы не ошибиться, учитывайте при посеве нормы высева семян и агротехнику их выращивания.

Ошибка 9: полив после посева

Полив семян, а вернее — почвы, в которой находятся эти самые семена, сразу после посева приводит к тому, что семена вместе с водой затягиваются вглубь грунта. Это значит, что они значительно дольше будут прорастать, если прорастут вообще (о том, насколько важна правильная глубина посева, мы с вами уже говорили).

Почву в ящиках для выращивания рассады необходимо поливать водой перед посевом семян, при этом следует использовать воду комнатной температуры. Если требуется увлажнить почву после посева, сделайте это с помощью пульверизатора.

Ошибка 10: нарушение условий выращивания

Одна из самых серьезных ошибок при выращивании рассады, последствием которой становится ее гибель, — нарушение условий ее выращивания: температуры, освещения, полива, и так далее, сейчас мы рассмотрим только результаты нарушения некоторых из них.

Полив

Недостаточный полив станет причиной пересушивания верхнего слоя почвы, в итоге набухшие семена не смогут взойти, а те, что уже взошли, — погибнут. Поэтому имеет смысл накрывать емкости с растениями пленкой или стеклом, которые не дадут влаге испаряться с поверхностного слоя почвы. После появления всходов, сняв пленку, не забываем вовремя поливать рассаду, не позволяя земле пересыхать.

Излишний полив, в свою очередь, может стать причиной загнивания корней и поражения молодых растений различными болезнями: черной ножкой, корневыми гнилями и так далее. К гибели и развитию различных болезней приведет и полив рассады чрезмерно холодной, не отстоявшейся водой. Вода для полива всегда должна быть комнатной температуры — примерно +20...+24°С.

Освещение

Выращивая рассаду при недостаточном освещении, вы рискуете погубить ее. Растения станут очень хрупкими и вытянутыми.

Чтобы обеспечить достаточное освещение, емкости с рассадой необходимо поставить на солнечный — в идеале южный — подоконник. Учитывая, что необходимая для нормального роста и развития растений продолжительность светового дня составляет 12-14 часов, рассаду нужно досвечивать, используя для этого, например, лампы дневного света. Особенно это касается раннего посева семян, даже если емкости с ними располагаются на южных окнах.

Чтобы увеличить эффект от освещения, у емкостей с рассадой напротив окна надо установить светоотражающий фольгированный экран, выполненный, например, из плотного картона, обтянутого обыкновенной пищевой фольгой.

Температура

Слишком низкая температура, в лучшем случае, повлечет за собой замедление роста рассады, ну а в худшем — ее гибель, если семена вообще взойдут. Поэтому емкость с рассадой лучше не устанавливать на холодный подоконник, особенно сразу после посева, ведь температура внутри этой емкости будет примерно на 10°С ниже, чем температура в самом помещении. Именно из-за низкой температуры можно так и не дождаться всходов.

Как же быть? Установите емкость с рассадой не прямо на подоконник, а на какую-нибудь подставку, таким образом, чтобы между этой емкостью и подоконником был хоть небольшой зазор. Учтите, что слишком высокая температура тоже отрицательно скажется на рассаде, которая под действием излишнего тепла станет вытягиваться.

Идеальной температурой для прорастания семян холодостойких культур считается +18...+25°С, а для теплолюбивых — +25...+З0°С. Для дальнейшего нормального развития большинству сеянцев достаточно температуры около +20°С, поэтому после того, как появились всходы, температуру в комнате, где они выращиваются, необходимо немного снизить.

Ошибка 11: недооценка роли подкормок рассады

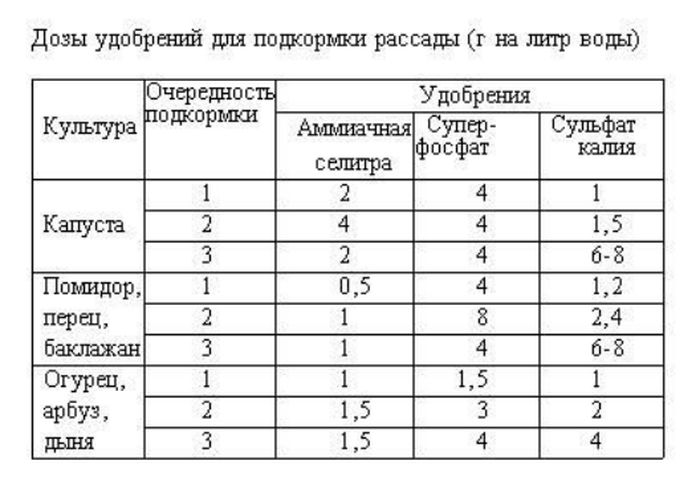

Независимо от того, рассаду какой культуры вы выращиваете, ей необходимы подкормки. Особенно это касается сеянцев, выращиваемых в небольших емкостях, например, кассетах. Чтобы подкормить рассаду, можно использовать различные растворы удобрений в слабой концентрации.

Перед тем, как проводить подкормку, землю в емкостях необходимо слегка полить обыкновенной водой, чтобы не обжечь удобрениями хрупкие корни. Дозы удобрений для подкормки рассады наиболее популярных культур вы найдете вот в этой таблице.

Ошибка 12: игнорирование болезней рассады и отсутствие их профилактики

Игнорирование болезней рассады: корневых и прикорневых гнилей, черной ножки и прочих — неминуемо приведет к гибели растений, поэтому надеяться на чудо, на то, что все пройдет само собой, нельзя. Как только вы заметили, что с рассадой что-то не так: она стала хилой, опадают ее листья, темнеет ствол, появились иные признаки неблагополучия, — необходимо как можно раньше остановить болезнь.

Сначала проводят диагностику, ищут причины, а затем принимают меры, направленные на устранение проблемы. А для профилактики старайтесь позаботиться о рассаде заранее: заготовьте свободную от инфекций почвенную смесь с добавлением «Триходермина», «Глиокладина» или их аналогов, обработайте семена перед посевом, а саму рассаду регулярно поливайте тем же «Триходермином» или подобными препаратами, соблюдайте условия выращивания рассады.

Ошибка 13: запоздалая пикировка рассады и ее последствия

Затягивая с пикировкой рассады, вы способствуете тому, что растения вытягиваются, становятся более хрупкими и хилыми, особенно при загущенном посеве. Большинство растений, выращиваемых рассадным способом, необходимо пикировать, когда у них появился второй настоящий листочек. Делается этого для того, чтобы увеличить площадь питания и дать растениям возможность равномерно развивать надземную часть.

В первые 2-3 дня после пикировки молодые сеянцы необходимо притенять, защищая от прямых солнечных лучей. Пикируя, растения заглубляют до семядолей и (по возможности) примерно на 1/3 длины укорачивают их корни. Не стоит укорачивать мясистые толстые корни, повреждение которых повлечет за собой гибель растений. Первый раз полить растения после пикировки можно примерно на 5 день, а подкормить — только после того, как они начнут расти.

Конечно, некоторые растения пикировать не стоит — эта процедура только замедлит их рост. Прежде всего, это касается рассады огурцов и перца, которая долго болеет после пикировки. Семена таких растений необходимо сразу высевать в отдельные емкости или, по мере надобности, переваливать в емкости побольше вместе с комом земли, не нарушая целостность корневой системы.

Ошибка 14: пренебрежение закаливанием рассады

Игнорирование такого мероприятия как закаливание может привести к тому, что ваша, казалось бы, здоровая и крепкая рассада в открытом грунте попросту не приживется или погубят ее первые же небольшие заморозки. Поэтому за несколько дней до высадки на постоянное место рассаду необходимо закалить. Учтите, что делать это нужно постепенно, с каждым днем немного увеличивая время, в течение которого растения находятся на открытом воздухе.

Ошибка 15: переросшая рассада

Перерастая, рассада вытягивается и слабеет. Но проблема переросшей рассады даже не в том, что пересаживать на постоянное место ее труднее (особенно это касается рассады высокорослых томатов, которая, перерастая, начинает ломаться во время пересадки), а в том, что она плохо приживается.

Если время высадки рассады в грунт подошло, а в силу каких-либо обстоятельств высадить ее на постоянное место вы не можете, просто ограничьте полив. Конечно, полностью отказываться от него не нужно — просто постарайтесь сократить частоту полива и количество воды, следя за тем, чтобы почва не пересыхала. Приостановить рост рассады можно и закаливанием, ведь снижение температуры воздуха тоже вызывает задержки в росте растений.

Exspert

ertata

Тэги: агротехника, грядки, дача, домоводство., огород, полезные, рассада, сад, советы, советы.

Комментарии | Постоянная ссылка

Звериные супер позитивные обои.

2015-03-19 22:07:24 (читать в оригинале)

Жмите на картинку для увеличения до полного размера

ertata

Тэги: животные, животных., жизнь, звериный, культура, мире, обои, обои., позитив, природа., фауна, фото, фото., экология.

Комментарии | Постоянная ссылка

Люди океана.

2015-03-19 20:40:42 (читать в оригинале)

Шесть веских доказательств цивилизованности дельфинов

Помимо природных богатств, загадок и тайн, море скрывает от нас цивилизацию, тысячи лет сосуществующую с человеческой.

Среди многочисленных определений цивилизации философский словарь предлагает такое: «Следующая за варварством ступень культуры, которая постепенно приучает человека к плановым, упорядоченным совместным действиям с себе подобными, что создает важнейшую предпосылку культуры». Люди по умолчанию считают, что они единственные, кто смог подняться на эту ступень. Однако человеку свойственно быть самонадеянным и судить всех по себе, и такая зашоренность нередко мешает увидеть, что есть и другой путь.

Порой люди рассуждают, как прекрасна была бы цивилизация, основанная не на обладании материальными ценностями, а на заботе о других. Но показатель разума для нас — это орудия труда и созданный с их помощью вторичный, искусственный мир. Дельфины пошли по другому пути: вместо того чтобы изобретать орудия и покорять мир, они изменили собственные тела и гармонично вписались в окружающую среду. При этом все, что нужно для создания «нормальной» цивилизации, у морских млекопитающих есть.

Скоростной подъем

Скорость — одна из важнейших характеристик современного мира, хотя разогнаться как следует люди могут лишь при помощи разных приспособлений. Дельфины понимают в скорости не меньше людей, но обходятся исключительно своими силами. Эти морские звери способны долго плыть со скоростью 36–40 км/ч. Дельфины поддерживают темп за счет очень сильных мышц, обтекаемой формы тела и уникальной кожи: упругая и эластичная, она «гасит» завихрения воды, не давая ей тормозить пловца. Хитрые дельфины используют для своих нужд и человека: животные с удовольствием катаются на попутках в виде корабельных волн, которые довозят их до нужного места со скоростью до 60 км/ч. Чтобы как следует использовать окружающее их на суше пространство, люди изобрели всевозможные приспособления: эскалаторы, лифты, лестницы и многое другое. Дельфины максимально освоили водную среду, притом что они, так же как и мы, дышат легкими. Эти животные могут плавать под водой до 15 минут, а затем за несколько секунд подняться с большой глубины для вдоха. Ловцы жемчуга способны не дышать около семи минут, но вот быстро всплыть не могут даже они — из-за так называемой кессонной болезни их кровь в буквальном смысле закипит.

Секрет дельфинов — в максимально рациональном использовании кислорода.

Даже при самом глубоком вдохе у человека в легких заменяется только 20% воздуха.

У дельфина этот показатель достигает 80%. При этом люди неэкономно извлекают из поступившего в дыхательные пути воздуха только 20% кислорода, а остальное выдыхают обратно. Дельфин забирает почти весь O2 — около 80% — и распределяет его по крови и мышцам. Животные удерживают драгоценный газ за счет гемоглобина, его у них в крови гораздо больше, чем у людей. Дополнительный бонус такого экономного подхода — отсутствие «кессонки». В крови дельфинов почти нет азота, который и закипает у водолазов при быстром подъеме.

Отраженное «зрение»

Люди постоянно не удовлетворены тем, что у них есть, и поэтому создают все более сложную технику: телескопы, эхолоты, радары… Дельфины довольствуются тем, чем наделила их природа, и фактически превратили свой организм в совершенный прибор, при помощи которого они осваивают мир.

По сравнению со многими другими животными люди очень плохо видят, а некоторым из нас с детства нужны очки. В воде видимость в разы хуже, чем на суше, однако дельфины различают очертания предметов куда лучше человека. Для ориентировки в пространстве животные используют эхолокацию: они издают сигналы на определенной частоте, которые отражаются от окружающих предметов и возвращаются к дельфину. Оценивая, насколько быстро вернулся сигнал, дельфин определяет, как выглядит мир вокруг. Эхолокатором служит голова млекопитающего: нижняя челюсть работает как улавливатель, а дельфиний рострум (то, что большинство людей считают носом, хотя на самом деле это рот) — как экранирующее устройство. Точность, с которой животные определяют направление звука, сравнима с точностью лучших человеческих приборов. При помощи эхолокации дельфины «видят» предметы за километр, а в деталях могут «разглядеть» с нескольких десятков метров.

Дельфины постоянно выныривают, так что им нужно одинаково хорошо видеть и в воде, и над водой. У воды и воздуха разный коэффициент преломления, но глаза дельфинов отлично справляются с этой сложностью. Их хрусталик имеет почти шарообразную форму, поэтому под водой он хорошо преломляет свет, направляя лучи на сетчатку глаза. На воздухе же, при ярком освещении, зрачок закрывается специальной «шторкой», оставляющей только два крошечных отверстия по краям роговицы. В этих двух местах роговица почти плоская, так что свет на воздухе не преломляется и попадает точно на две области острого зрения на сетчатке. У остальных млекопитающих такая зона одна.

Подводный разговор

Еще один критерий разумности, который отличает людей от зверей, — это язык. Он необходим для развития цивилизации: при помощи языка члены общества взаимодействуют друг с другом, передают информацию и формируют собирательные понятия и категории. Дельфины очень активно общаются между собой, используя свисты и щелканья, причем их сигналы имеют разное значение в зависимости от контекста: они гораздо сложнее, нежели простые обозначения эмоций и состояний. Матери дают детенышам персональные «имена» — особые свисты, на которые звери откликаются, когда к ним обращаются близкие. А сородичи привычных нам добрых дельфинов косатки отличают животных своей группы по характерному диалекту.

В экспериментах по обучению исследователи выяснили, что дельфины могут запоминать названия предметов и команды, но добиться составления предложений биологам не удалось. И тем не менее дельфины передают друг другу сложные сообщения. В одном из опытов двух животных учили одновременно нажимать на рычаг, когда загоралась правая или левая лампа. Затем дельфинов разделили, и команду получал только один из них. Оказавшись порознь, подопытные обменивались свистами и продолжали совместное выполнение заданий. В других экспериментах нескольких дельфинов держали в разных бассейнах, и общаться они могли только при помощи «подводного телефона», то есть каждый дельфин мог слышать и себя, и невидимого соседа. Животные не только успешно взаимодействовали, вежливо используя «телефон» по очереди, они еще и корректировали свои сигналы, если их собеседнику мешал лишний шум. Точно так же люди начинают говорить громче или тише в зависимости от качества связи.

Пытаясь спастись от дельфиньих зубов, рыбы сбиваются в плотный шар,

однако морские звери прекрасно научились выхватывать отдельных жертв.

Культурные различия

В фантастических фильмах инопланетяне всегда приветствуют человечество обращением «Мы пришли с миром, люди Земли!», но на деле единой цивилизации людей не существует. Отчасти из-за географических преград вроде лесов, гор или рек Homo sapiens сформировали множество разных культур. У морских млекопитающих таких препятствий нет, однако ученые находят у них четко выделенные группы, которые ведут совершенно различную жизнь. Особенно хорошо такие «культурные отличия» видны у косаток — кровожадной разновидности дельфинов.

Косатки населяют океаны по всему земному шару, и сообщества этих животных отличаются образом жизни, поведением и даже генетически. Так называемые транзитные косатки — это рейнджеры, которые в одиночку охотятся на крупных млекопитающих, а затем делят добычу с немногими избранными. Искусные убийцы, они в прямом смысле подкрадываются к жертвам, не издавая ни звука — транзитные косатки кричат только во время игр или после успешной охоты.

Резидентные косатки едят в основном рыбу и живут большими дружными семьями, нередко включающими внуков и их прадедушек. Родственники охотятся вместе и активно «разговаривают» друг с другом, загоняя добычу.

Третий тип косаток — мористые, или офшорные, — изучен пока слабо, хотя генетически эти животные ближе к резидентным сородичам. Они живут далеко от берегов группами до 30 особей и, по-видимому, питаются рыбой.

Косатки из каждой группы выработали собственную стратегию охоты. Например, в Аргентине и на островах Крозе животные, гоняясь за ластоногими, порой выбрасываются на берег и хватают жертв, которые считали, что на суше они в безопасности. После убийства сильные звери заползают с добычей обратно в воду.

Это очень сложная техника, и матери специально обучают ей детенышей, подталкивая обратно в воду, если они застревают.

В Норвегии группы косаток придумали особую тактику охоты на сельдь. Несколько животных плавают вокруг косяка и вынуждают рыб сбиться в плотный шар, не давая расплываться. Затем косатки глушат их ударами хвостов и съедают.

Амазонские дельфины в реке Ариау. До недавнего времени пресноводные дельфины

жили также в реке Янцзы в Китае, но в 2006-м было объявлено, что они там вымерли.

Доброе оружие

Военные пытались использовать морских животных в своих целях с начала XX века, но всерьез подготовку боевых дельфинов наладили американцы в 1960–1970-е годы. Специально обученные животные патрулировали военно-морскую базу во вьетнамском порту Камрань и ловили аквалангистов-диверсантов, которые прикрепляли к днищам американских кораблей мины.

В 1966 году в Казачьей бухте в Севастополе был открыт океанариум, где советские специалисты обучали дельфинов военному искусству. Работали с размахом: дрессировщики вместе с привлеченными исследователями тренировали сразу 50 животных.

Дельфинов учили находить «вражеских» аквалангистов и обезвреживать их, сдирая маску и ласты. Убивать шпионов звери не хотели ни в какую. По слухам, несколько раз на боевом задании зверь уничтожал человека и после этого категорически отказывался выполнять приказы. Впрочем, военные отрицают, что вообще учили животных убивать. Помимо «работы с людьми» дельфины отыскивали потерянные военными мины и помечали место, оставляя буек. Благодаря эхолокации животные «видели» мины, даже если они лежали глубоко в песке. Поисковое подразделение дельфинов оказалось на редкость успешным, и звери помогали не только военным, но и ученым. Например, они отыскивали останки кораблей, фрагменты посуды и других античных артефактов.

В 1991 году океанариум с военными дельфинами перешел к Украине, и все опыты с животными были свернуты. Сообщалось, что в 2000 году несколько обученных еще в Советском Союзе дельфинов было продано в Иран, однако украинские чиновники утверждают, что Исламская Республика приобрела животных исключительно в мирных целях. ВМС США продолжают успешно дрессировать дельфинов до сих пор.

Вечный ребенок

Еще одна удивительная черта дельфинов — их дружелюбие. Эти животные с готовностью общаются не только друг с другом, но и с человеком и даже с собаками и кошками. Истории о том, как дельфины спасали тонущих, пересказываются с Античности, а в наши дни психологи при помощи дельфинотерапии лечат детей, у которых есть проблемы с социализацией. И в отличие от большинства вечно насупленных людей взрослые дельфины остаются игривыми и веселыми, как дельфинята. Кстати, считается, что именно продолжительное детство с присущими этому периоду любопытством и тяге к новому обеспечило людям эволюционный успех и помогло создать цивилизацию. Если так, то у дельфинов большие перспективы.

Дельфины научились жить в свое удовольствие в недоступном для двуногих океане. Не в последнюю очередь из-за того, что люди не могут проникнуть в его глубины, мы толком не знаем, как именно живут морские млекопитающие. И, возможно, именно незнание — причина того, что мы продолжаем самонадеянно считать, будто дельфины всего лишь нечто вроде продвинутых рыб.

Вокруг света

ertata

Тэги: военные, дельфины, животные, животных., интересное, интересное., косатки, мире, млекопитающие, научные, непознанное., опыты, охота, природа., разное., цивилизация, экология., эхолокация, язык

Комментарии | Постоянная ссылка

Почему социализм?

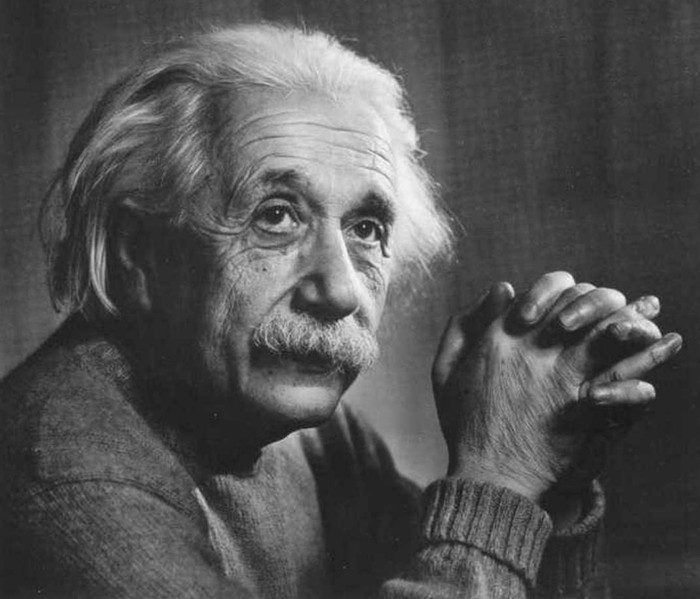

2015-03-19 19:36:31 (читать в оригинале)Небольшое эссе Альберта Эйнштейна «Почему социализм?» было написано им по просьбе Пола Суизи (известного американского политэконома, автора теории монополистического капитализма) для первого номера журнала «Ежемесячное обозрение» (Monthly Review, май 1949), до сих пор выходящего в свет в США.

В те годы Эйнштейн становится одной из центральных общественных фигур в борьбе с реакцией на Западе, как борец против нарушения гражданских прав в США и организатор международного движения за мир. Для того чтобы лучше оценить его роль приведём одно сравнение. В том же 1949 году Бертран Расселл, который в сознании современного российского интеллигента-либерала обычно ассоциируется не только с борьбой за мир, но и с «общечеловеческими ценностями» европейской цивилизации, публично требовал от США сжечь СССР в атомном огне, чтобы предотвратить создание советского ядерного оружия.

Но статья Эйнштейна представляет не только исторический интерес как документ, отражающий взгляды на общество одного из величайших научных гениев человечества. Она остаётся актуальной, поскольку те условия человеческого существования, тот кризис общества и личности, о которых пишет Эйнштейн, остаются неизменными на Западе полвека спустя и они имеют место уже в условиях современной России.

Знаменательно, что именно из уст великого учёного звучит вывод о том, что наука неспособна создавать цели. Вывод, убийственный как для «попов марксистского прихода», привыкших оболванивать других заклинаниями типа «Идеи правят миром», так и для противников марксизма, сваливающих вину за все мерзости нашей эмпирии на теорию научного социализма. Эйнштейн пытается снять мистический ореол с наук, изучающих законы развития общества.

Чрезвычайно ценны для людей, ищущих ответ на вопрос, о том, что произошло с нашей страной, размышления Эйнштейна о том, что плановая экономика это ещё не социализм, что для его построения необходимо преодоление закрепощения личности, порождённого всевластием бюрократии.

Мысли великого учёного об обществе, изложенные в эссе, будут интересны, в частности, современным физикам и открывают этого великого человека для нас с неожиданной стороны. Масштаб личности Эйнштейна, думаю, заставит многих читателей переосмыслить свои взгляды на нашу историю и на наш сегодняшний день. По крайней мере, стоит задуматься над тем, почему такой величайший ум придерживался социалистических взглядов.

Н. Абдулгамидов - преподаватель кафедры радиотехники МФТИ

АЛЬБЕРТ ЭЙНШТЕЙН (1949)

Стоит ли высказываться о социализме человеку, который не является специалистом в экономических и социальных вопросах? По ряду причин думаю, что да.

Давайте сначала рассмотрим этот вопрос с точки зрения научного знания. Может показаться, что между астрономией и экономикой нет существенных методологических различий. И в той и в другой учёные стараются открыть общие законы для определённой группы явлений, чтобы как можно яснее понять связь между ними. Но на самом деле методологические различия существуют. Открытие общих законов в области экономики затруднено тем обстоятельством, что наблюдаемые экономические явления подвержены воздействию многих факторов. И оценить каждый из них в отдельности крайне трудно.

К тому же, хорошо известно, что опыт, накопленный с начала так называемого цивилизованного периода человеческой истории, был в значительной мере ограничен и подвержен влиянию причин по своей природе неэкономических. Например, большинство великих государств обязаны своим появлением завоеванию. Народы-завоеватели делали себя юридически и экономически правящим классом завоеванной страны. Они присваивали себе монопольное право на владение землёй и выбирали жрецов только из своих рядов. Эти жрецы, в руках которых был контроль над образованием, сделали классовое разделение общества постоянным и создали систему ценностей, которой люди стали руководствоваться в своём общественном поведении, по большей части бессознательно.

Эта историческая традиция остаётся в силе. Нигде мы не преодолели того, что Торстен Веблен называл «хищнической фазой» человеческого развития. Существующие экономические факты принадлежат к ней, и законы, которые мы можем вывести из этих фактов, неприложимы к другим фазам. А так как цель социализма и состоит именно в том, чтобы преодолеть хищническую фазу человеческого развития ради более высокой, экономическая наука в её настоящем виде не способна прояснить черты социалистического общества будущего.

Во-вторых, социализм обращён к социально-этической цели. Наука же не способна создавать цели. Ещё менее – воспитывать их в человеке. В лучшем случае, наука может предоставить средства к достижению определённых целей. Но сами цели порождаются людьми с высокими этическими идеалами. И, если эти цели не мертворождённые, а обладают жизненной силой, их принимают и осуществляют те массы людей, которые полусознательно определяют медленную эволюцию общества.

Вот почему нам следует проявлять осторожность, чтобы не преувеличить значение науки и научных методов, когда дело касается человеческих проблем. И не следует полагать, что только эксперты имеют право судить о вопросах, влияющих на организацию общества.

Вот же некоторое время несчётные голоса утверждают, что человеческое общество находится в состоянии кризиса и потеряло стабильность. Для такой ситуации характерно, что люди испытывают безразличие или даже враждебность по отношению к большим или малым группам, к которым они принадлежат. В качестве примера, позвольте привести один случай из моего личного опыта. Недавно я обсуждал опасность новой войны, которая, на мой взгляд, была бы серьёзной угрозой существованию человечества, с одним умным и благожелательным человеком. Я заметил, что только наднациональная организация могла бы стать защитой от такой опасности. На что мой собеседник спокойно и холодно сказал мне: «Почему вы так сильно настроены против исчезновения человеческой расы?»

Я уверен, что ещё столетие назад никто не мог бы так легко сделать заявление подобного рода. Его сделал человек, который безуспешно пытался обрести какой-то баланс внутри себя и потерял надежду на успех. Это выражение мучительного одиночества и изоляции, от которых в наши дни страдают так много людей. В чём причина этого? Есть ли выход?

Легко задать такие вопросы, но трудно ответить на них с какой-либо определённостью. Тем не менее, я должен постараться ответить на них насколько позволяют мои силы, хотя и хорошо сознаю, что наши чувства и стремления часто противоречивы и неясны и что их нельзя объяснить лёгкими и простыми формулами.

Человек одновременно одинокое и социальное существо. Как существо одинокое он старается защитить своё существование и существование наиболее близких ему людей, удовлетворить свои желания и развить свои врождённые способности. Как социальное существо он ищет признания и любви других людей, хочет разделять их удовольствия, утешать их в горе, улучшать условия их жизни.

Именно существование этих разнородных, зачастую противоречащих друг другу стремлений отличает особый характер человека, а их конкретная комбинация определяет как степень внутреннего равновесия, которого человек способен достичь, так и степень его возможного вклада в благополучие всего общества. Не исключено, что соотношение этих двух побуждений, в основном, передаётся по наследству. Но становление личности, в конечном счёте, формируется окружением, в котором развивается человек, структурой общества, в котором он растёт, его традицией и оценкой, которую общество даёт тому или иному типу поведения.

Для отдельного человека абстрактное понятие «общество» означает сумму его прямых и косвенных отношений к своим современникам и ко всем людям прошлых поколений. Человек способен мыслить, чувствовать, желать и работать сам по себе. Но в своём физическом, умственном и эмоциональном существовании он настолько зависит от общества, что вне общества ни думать о человеке, ни понять его невозможно. Именно «общество» обеспечивает человека пищей, одеждой, жильём, инструментами труда, языком, формами мысли и большей частью её содержания. Его жизнь стала возможной благодаря труду и достижениям многих миллионов в прошлом и настоящем, которые прячутся за этим маленьким словом «общество».

Поэтому очевидно, что зависимость человека от общества является природным фактом, который нельзя отменить, как и в случае пчёл и муравьёв. Однако, в то время как жизненные процессы муравьёв и пчёл управляются, вплоть до мельчайших деталей, их жёсткими наследственными инстинктами, типы социального поведения и взаимоотношения человеческих существ сильно варьируются и подвержены изменениям.

Память, способность создавать новые комбинации, дар речевого общения сделали возможными для человечества такие формы жизнедеятельности, которые не диктуются биологической необходимостью. Они выражаются в традициях, общественных институтах и организациях; в литературе; в научных и инженерных достижениях; в произведениях искусства. Это объясняет, каким образом человек способен, в известном смысле, влиять на свою жизнь своим поведением и что в этом процессе участвуют сознательное мышление и желание.

При рождении человек наследует определённую биологическую конституцию, которую мы должны признать фиксированной и неизменной и которая включает природные побуждения, свойственные человеческому роду. К этому, в течение своей жизни, человек приобретает и определённую культурную конституцию, которую он усваивает от общества через общение и многие другие виды влияния. Именно эта культурная конституция меняется со временем и в большей степени определяет отношения между человеком и обществом.

Современная антропология, с помощью сравнительного изучения так называемых примитивных культур, учит нас, что социальное поведение людей может разниться в огромной степени и зависит от культурной модели и типа организации, которые доминируют в данном обществе. Именно на этом и основаны надежды тех, кто стремится улучшить участь человека. Человеческие существа не осуждены своей биологической конституцией на взаимное уничтожение или на милость жестокой судьбы, причина которой в них самих.

Если мы спросим себя, как должны быть изменены структура общества и культура человека для того, чтобы сделать человеческую жизнь как можно более удовлетворяющей, нам следует постоянно помнить, что существуют определённые условия, которые мы не можем изменить.

Как уже было сказано, биологическая природа человека не может быть подвергнута изменениям. Более того, технологические и демографические процессы последних столетий создали условия, которые останутся с нами надолго. При высокой концентрации населения, чьё существование зависит от производства товаров, исключительная степень разделения труда и высокоцентрализованный аппарат производства являются абсолютно необходимыми. То время, кажущееся нам теперь идиллическим, когда отдельные люди или сравнительно небольшие группы могли быть совершенно самодостаточны, – это время ушло навеки. Не будет большим преувеличением сказать, что уже сейчас человечество представляет собой одно планетарное сообщество в производстве и потреблении.

Теперь я могу коротко изложить своё мнение о сущности современного кризиса. Речь идёт об отношении человека к обществу. Как никогда раньше человек осознаёт свою зависимость от общества. Но эту зависимость он ощущает не как благо, не как органическую связь, не как защищающую его силу, а скорее как угрозу его естественным правам или даже его экономическому существованию.

Более того, его положение в обществе таково, что заложенные в нём эгоистические инстинкты постоянно акцентируются, в то время как социальные, более слабые по своей природе, всё больше деградируют. Все человеческие существа, какое бы место в обществе они ни занимали, страдают от этого процесса деградации.

Неосознанные узники своего эгоизма, они испытывают чувство опасности, ощущают себя одинокими, лишёнными наивных, простых радостей жизни. Человек может найти смысл в жизни, какой бы короткой и опасной она ни была, только посвятив себя обществу.

Действительным источником этого зла, по моему мнению, является экономическая анархия капиталистического общества. Мы видим перед собой огромное производительное сообщество, чьи члены всё больше стремятся лишить друг друга плодов своего коллективного труда. И не силой, а по большей части соблюдая законом установленные правила. В этой связи важно понять, что средства производства, т. е. все производственные мощности, необходимые для производства как потребительских так и капитальных товаров, могут быть и по большей части являются частной собственностью отдельных лиц.

Для простоты изложения я буду называть «рабочими» всех тех, кто не владеет средствами производства, хотя это и не вполне соответствует обычному использованию этого термина. Владелец средств производства имеет возможность купить рабочую силу рабочего. Используя средства производства, этот рабочий производит новую продукцию, которая становится собственностью капиталиста. Самое существенное в этом процессе заключается в соотношении между тем, что рабочий производит и сколько ему платят, если то и другое измерять в их действительной стоимости. Поскольку трудовой договор является «свободным», то что рабочий получает, определяется не действительной стоимостью произведённой им продукции, а его минимальными нуждами и соотношением между потребностью капиталиста в рабочей силе и числом рабочих конкурирующих друг с другом за рабочие места. Важно понять, что даже в теории заработная плата рабочего не определяется стоимостью им произведённого.

Частному капиталу свойственна тенденция к концентрации в руках немногих. Это связано отчасти с конкуренцией между капиталистами, отчасти потому, что техническое развитие и углубляющееся разделение труда способствует формированию всё более крупных производственных единиц за счёт меньших. В результате этих процессов появляется капиталистическая олигархия, чью чудовищную власть демократически организованное общество не может эффективно ограничивать.

Это происходит потому, что члены законодательных органов отбираются политическими партиями, а на них так или иначе влияют и в основном финансируют частные капиталисты, которые тем самым на практике встают между электоратом и законодательной сферой. В результате, народные представители в действительности недостаточно защищают интересы непривилегированных слоёв населения.

Более того, при существующих условиях частные капиталисты неизбежно контролируют, прямо или косвенно, основные источники информации (прессу, радио, образование). Таким образом, для отдельного гражданина чрезвычайно трудно, а в большинстве случаев практически невозможно, прийти к объективным выводам и разумно использовать свои политические права.

Положение, существующее в экономике, основанной на частнокапиталистической собственности, отличают два основных принципа: вo-первых, средства производства (капитал) являются частной собственностью и их владельцы распоряжаются ими как хотят; во-вторых, трудовой договор заключается свободно.

Конечно, в этом смысле такой вещи, как чистый капитализм, не существует. В особенности необходимо отметить, что в результате длительных и ожесточённых политических сражений рабочим удалось завоевать несколько улучшенный «трудовой договор» для определённых категорий трудящихся. Но в целом, современная экономика немногим отличается от «чистого» капитализма.

Производство осуществляется в целях прибыли, а не потребления. Не существует никакой гарантии, что все, кто может и желает работать, будут всегда способны найти работу. Почти всегда существует «армия безработных». Рабочий живёт в постоянном страхе потерять работу.

Поскольку безработные и низкооплачиваемые рабочие не могут служить прибыльным рынком сбыта, производство потребительских товаров ограничено, что приводит к тяжёлым лишениям.

Технический прогресс часто влечёт за собой рост безработицы, вместо того чтобы облегчать бремя труда для всех. Стремление к прибыли, в сочетании с конкуренцией между отдельными капиталистами, порождает нестабильность в накоплении и использовании капитала, что приводит к тяжёлым депрессиям.

Неограниченная конкуренция ведёт к чудовищным растратам труда и к тому изувечиванию социального сознания отдельной личности, о котором я уже говорил. Это изувечивание личности я считаю самым большим злом капитализма. Вся наша система образования страдает от этого зла. Нашим учащимся прививается стремление к конкуренции; в качестве подготовки к карьере, их учат поклоняться успеху в приобретательстве.

Я убеждён, что есть только один способ избавиться от этих ужасных зол, а именно путём создания социалистической экономики с соответствующей ей системой образования, которая была бы направлена на достижение общественных целей. В такой экономике средства производства принадлежат всему обществу и используются по плану.

Плановая экономика, которая регулирует производство в соответствии с потребностями общества, распределяла бы необходимый труд между всеми его членами способными трудиться и гарантировала бы право на жизнь каждому мужчине, женщине и ребёнку.

Помимо развития его природных способностей, образование человека ставило бы своей целью развитие в нём чувства ответственности за других людей, вместо существующего в нашем обществе прославления власти и успеха.

Необходимо помнить, однако, что плановая экономика это ещё не социализм. Сама по себе, она может сопровождаться полным закрепощением личности. Построение социализма требует решения исключительно сложных социально-политических проблем: учитывая высокую степень политической и экономической централизации, как сделать так, чтобы бюрократия не стала всемогущей? Как обеспечить защиту прав личности, а с ними и демократический противовес власти бюрократии?

Ясность в отношении целей и проблем социализма имеет величайшее значение в наше переходное время. Так как в настоящее время свободное, без помех обсуждение этих проблем находится под мощным табу, я считаю выход в свет этого журнала важным общественным делом.

Пер. Л. Коротеевой.

Газета «За науку»

ertata

Тэги: альберта, власть, интересное, интересное., наука, непознанное., общество, общество., промышленность, промышленность., разное., социализм, социальное, эйнштейн, экономика, экономика.

Комментарии | Постоянная ссылка

Великая Отечественная под водой.

2015-03-19 19:35:47 (читать в оригинале)

«М-90» на послевоенном параде. Ленинград, конец 1940-х - начало 1950-х гг.

Заложена 27 июня (по другим данным в декабре) 1936 года на заводе № 196 в Ленинграде под строительным номером С.91. 28 ноября 1937 года подводная лодка спущена на воду, 21 июня 1938 года государственная комиссия подписала акт о приемке корабля, и 25 июня 1938 года «М-90» вошла в состав 26-го дивизиона 3-й бригады ПЛ Краснознаменного Балтийского флота с базированием на Ораниенбаум.

15 ноября 1938 года подводная лодка под командованием капитан-лейтенанта Климова Александра Владимировича, выходя в надводном положении из гавани, столкнулась на Ораниенбаумском рейде с посыльным судном «ЛК-1» («Якобинец»). В результате аварии «М-90» получила пробоину и с дифферентом в нос затонула, упершись форштевнем в грунт. В затопленном втором отсеке погибло четыре человека. На следующий день «М-90» поднята спасательным судном «Коммуна» и после ремонта, который продолжался с 25 октября 1938 по 15 мая 1939 года на заводе № 196, введена в строй.

В ходе Советско-финляндской войны, 16 декабря 1939 года, «М-90» под командованием старшего лейтенанта Сидоренко Петра Антоновича вышла боевой поход с целью разведки ледовой обстановки и судоходства противника в шхерах в районе Оренгрунда и Каунисаари. Поход проходил в сложных навигационных условиях. Не раз подводная лодка ударялась о камни и подводные скалы, буквально переползая через каменные гряды. Движения кораблей и наличия льда в шхерах «М-90» не обнаружила. С ухудшением видимости, 17 декабря 1939 года подводная лодка ушла в базу.

В начале января 1940 года «М-90» выходила в море с задачей ведения разведки в районе юго-западнее Ханко. У острова Морговланд подводная лодка встретила лед, дальше идти не смогла и вынуждена была вернуться.

В начале 1940 года «М-90» под командованием старшего лейтенанта Сидоренко стала участницей интересного эксперимента. Особенности Балтийского морского театра, образование ледового покрова с ноября-декабря по март-апрель существенно затрудняли боевую подготовку подводников. В ходе Советско-финляндской войны подводным лодкам КБФ пришлось действовать в условиях ледостава. Было решено провести опыты подледного плавания и поставить перед промышленностью вопрос о конструировании устройства для пробивания льда.

Ещё до начала Советско-финляндской войны старший лейтенант А.В. Лепешкин предложил «прибор для наблюдения с подводной лодки из подо льда». 17 февраля 1940 года Главный Военный Совет ВМФ заслушал изобретателя и одобрил конструкцию прибора. Для его испытаний под председательством командира 3-й бригады ПЛ КБФ капитана 2 ранга Н.И. Виноградова была создана комиссия, а сам прибор смонтирован на специально выделенной для этого «М-90».

Работы по переоборудованию подводной лодки производились на заводе № 196 под руководством командира БЧ-5 «М-90» Н.И. Колушенкова. На тумбе перископа был установлен гидравлический бур, который представлял собой перевернутый «вверх ногами» крыльчатый двигатель Форт-Шнайдера. Создавая струю воды, он без труда размывал во льду отверстие, что позволяло командиру подводной лодки поднимать перископ. Кроме того, на палубе «М-90» были установлены две фермы с шипами для предохранения корабля от удара при всплытии.

15 мая 1940 года Главный Военный Совет ВМФ, рассмотрев результаты испытаний, признал устройство удачным, указав на отдельные недостатки, но опыт не получил дальнейшего развития.

22 июня 1941 года «М-90» встретила в составе 8-го дивизиона 2-й бригады ПЛ КБФ в Таллине (по другим данным в Ханко). Командовал субмариной старший лейтенант Татаринов Иван Михайлович. В начале июня лодка прошла докование и уже 23 июня вышла в указанный район у Хельсинки (позиция № 14).

Подводные лодки «Лембит», «М-90» и «М-102» у борта финского парохода «Ойхонна».

Турку, весна 1945г.

Вечером 24 июня «М-90» всплыла и начала производить зарядку аккумуляторов, но была обстреляна своей береговой батареей острова Найсаар и вынуждена погрузиться. Вскоре подводная лодка была атакована вызванным самолетом «МБР-2» 44-й отдельной морской разведывательной авиаэскадрильи и легла на грунт, но и тут она подверглась атаке сторожевого катера, который сбросил на «М-90» более 50 глубинных бомб. При попытке всплыть субмарина вновь подверглась обстрелу береговой батареи. К счастью, никаких повреждений подводная лодка не получила. Наконец командир «М-90» сумел доложить о ситуации, и подводная лодка была отозвана в базу, куда благополучно прибыла 25 июня.

В начале июля 1941 года командиром корабля стал капитан-лейтенант Сазонов Дмитрий Михайлович, а старший лейтенант Татаринов был снят с командования кораблем и назначен с понижением.

12 июля 1941 года «М-90» прибыла в Ленинград, где была поднята на стенку завода № 190 (им. Жданова) для подготовки для перебазирования на Каспий.

31 июля 1941 года в командование кораблем вступил капитан-лейтенант Эпштейн Семен Михайлович, (капитан-лейтенант Сазонов принял «Щ-305»).

С началом блокады Ленинграда путь на Каспийское море стал закрыт, а подводная лодка фактически законсервирована.

30 апреля 1942 года «М-90» пострадала от авианалета. В результате близких разрывов пяти авиабомб осколками в трех местах был пробит прочный корпус. Погиб рабочий завода и тяжело ранен матрос.

23 октября 1942 года «М-90» вновь спущена на воду.

14 апреля 1943 года временно исполнять обязанности командира корабля поручено лейтенанту Березину Михаилу Ивановичу, а 29 мая 1943 года в командование «М-90» вступил старший лейтенант (впоследствии капитан-лейтенант) Руссин Юрий Сергеевич. В ночь на 30 июня подводная лодка перешла из Ленинграда в Кронштадт.

29 сентября 1943 года «М-90» после более чем двухлетнего перерыва вновь вышла в боевой поход. Утром 1 октября субмарина была уже в указанном районе – у маяка Тийскери. 3 октября командир отказался от атаки отряда кораблей противника – препятствие создавала каменная гряда. В ночь на 5 октября с «М-90» на остров Хамншер высажен разведчик, при этом подводная лодка повредила киль, кратковременно сев на мель.

В ночь на 7 октября «М-90» перешла в район западнее острова Гогланд, где утром следующего дня не смогла выйти в атаку на тральщики противника. Вечером следующего дня в районе Котка – Хельсинки субмарина все-таки атаковала вражеский конвой. «М-90» выпустила две торпеды по десантной барже противника. На подводной лодке слышали взрыв. В некоторых источниках даже указывается жертва «М-90» – быстроходная десантная баржа «F-212» (220 т), но противник успех нашей подводной лодки не подтверждает.

Израсходовав торпеды «М-90» начала возвращение в базу. Южнее острова Гогланд она подверглась преследованию сил ПЛО противника, но, несмотря на это, благополучно вернулась в Кронштадт.

В конце октября 1943 года «М-90» перешла в Ленинград для зимней стоянки и ремонта.

Кампанию 1944 года лодка начала на Ладоге. 18 июня она вошла в Ладожское озеро, где с 19 по 25 июня в интересах войск Карельского фронта совершила один боевой поход в район устьев рек Видлица и Олонка. 13 июля «М-90» вернулась в Ленинград.

Осенью 1944 года Финляндия вышла из войны. 19 ноября «М-90» перебазирована на Ханко.

15 декабря вместо убывшего на учебу Ю.С. Руссина в командование кораблем вступил старший лейтенант (затем капитан-лейтенант) Егоров Георгий Михайлович. 20 декабря 1944 года он впервые вывел «М-90» в боевой поход в качестве командира.

В полдень 21 декабря подводная лодка заняла указанный район в устье Финского залива. Позже, уже адмирал флота, Герой Советского Союза Г.М. Егоров писал: «Вспоминая сейчас это плавание, я думаю, каким же оно было тяжелым! Непрерывные штормы. Как ни всплывешь – снежная пурга. Не видно ни зги». Из 129 часов проведенных подводной лодкой под водой только 9 часов «М-90» была на перископной глубине, а остальное время была вынуждена лежать на грунте. 30 декабря 1944 года подводная лодка вернулась в базу.

В 1945 году «М-90» еще два раза выходила в море. В первый раз в район Виндавы (позиция № 5), во второй – у Либавы лодка занимала часть позиции № 1. За все это время «М-90» контактов с противником не имела. 6 мая подводную лодку планировалось послать к Виндаве, но на переходе в указанный район «М-90» застала весть об окончании войны. Поход был отменен, и субмарина вернулась в базу.

12 ноября 1952 года «М-90» выведена из боевого состава и переформирована в учебную подводную лодку, а 26 июня 1954 года субмарина была исключена из состава ВМФ и сдана на слом.

В Советско-финляндскую войну 2 боевых похода

16.12.1939 – 17.12.1939

05.01.1940 – 09.01.1940

В Великую Отечественную войну 6 боевых походов (один из них на Ладожском озере)

23.06.1941 – 25.06.1941

29.09.1943 – 10.10.1943

19.06.1944 – 25.06.1944

20.12.1944 – 31.12.1944

29.01.1945 – 09.02.1945

06.03.1945 – 19.03.1945

Произвела одну торпедную атаку с выпуском двух торпед. Подтвержденных побед нет.

ertata

Тэги: авиация., армия,, великая, вмф, вов., водой, военная, война, история, история., м-90, назад, отечественная, подводный, подлодки, россии, российского, ссср, ссср., флот, флот,, флота

Комментарии | Постоянная ссылка

Категория «Анекдоты»

Взлеты Топ 5

|

| ||

|

+3386 |

3395 |

pllux |

|

+3357 |

3427 |

AlexsandR_MakhoV |

|

+3354 |

3417 |

Simple_Cat |

|

+3349 |

3432 |

Solnche605 |

|

+3344 |

3441 |

ДеВаЧкА-НеФоРмАлКа |

Падения Топ 5

|

| ||

|

-1 |

661 |

Где отдохнуть?! Куда поехать?! Выбирай с нами! |

|

-1 |

565 |

ШНЯГА.ru - простые рецепты |

|

-1 |

36 |

doctor_livsy |

|

-2 |

6 |

SkaSkin |

|

-2 |

605 |

aQir |

Популярные за сутки

Загрузка...

BlogRider.ru не имеет отношения к публикуемым в записях блогов материалам. Все записи

взяты из открытых общедоступных источников и являются собственностью их авторов.

взяты из открытых общедоступных источников и являются собственностью их авторов.