|

Каталоги Сервисы Блограйдеры Обратная связь Блогосфера

Какой рейтинг вас больше интересует?

|

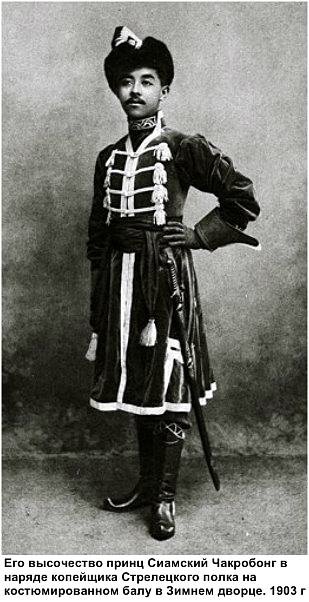

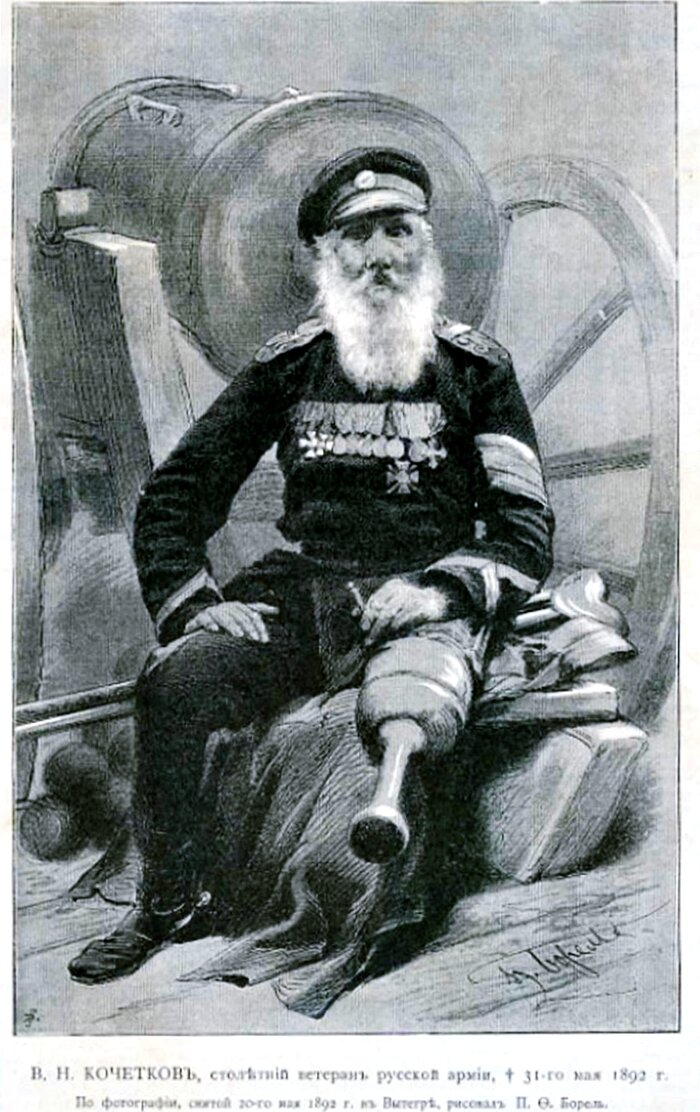

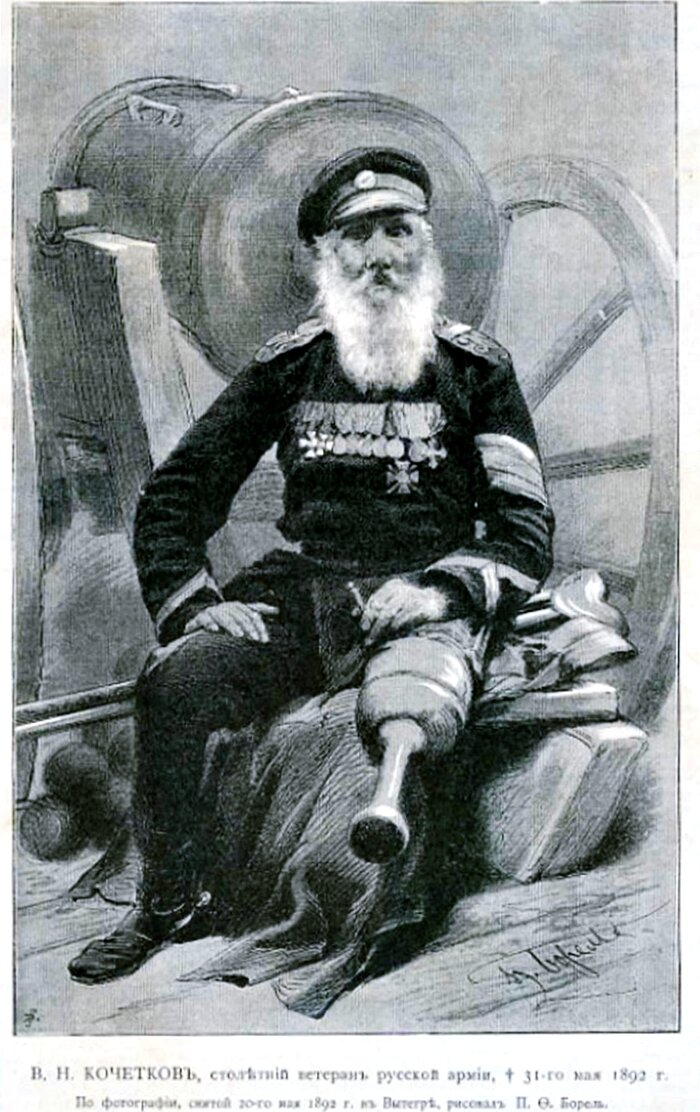

Офицерской национальности2013-09-06 17:13:41Если бы лучшему кавалеристу Франции всех времен кто-то сказал, что однажды в штатном ... + развернуть текст сохранённая копия Если бы лучшему кавалеристу Франции всех времен кто-то сказал, что однажды в штатном расписании русской дивизии фамилия Мюрат будет стоять рядом с фамилией Багратион, он бы расхохотался. Или нет – тут же заколол бы этого человека. Или нет – сначала бы расхохотался, а потом заколол.  Великий князь Михаил Александрович с офицерами Дикой дивизии. 1914 год Множество иностранных фамилий в списочном составе русских вооруженных сил – штука привычная и удивления ни у кого не вызывающая. При формировании регулярной армии Петр I активно привлекал офицеров-профессионалов из Европы. Уже тогда к нам на службу потянулись британцы и немцы, как остзейские, так и континентальные. После Северной войны двинулись в Россию скандинавы. Во второй половине XVIII века рванули на восток братья-славяне из Сербии, Боснии, Черногории, Герцеговины, а вкупе с ними – греки, венгры, силезцы. Поспешили французы-аристократы, выдавленные из своей страны революцией. Судите сами, какие имена: Гордон, Брюс, Миних, Клаузевиц, Эрдели, Милорадович, Мюнхгаузен, Остерман, принц Конде, Бенигсен, Эстерхази, Витгенштейн, Винцингероде, Дибич, Сен-При, Ланжерон, Шевич, принц Нассау, Де Рибас, Пален, Левенвольде… Но и задолго до Петра, еще при великих князьях, военного счастья и карьеры искали на Руси выходцы из разных земель: те же немецкие наемники, поляки, литовцы, татары. Так что традиция имеет древние корни. Стоит оговориться, традиция эта – вовсе не плод русской военной мысли и практики. Довольно одного примера: Блюхер, Шарнхорст и Гнейзенау, три военачальника прусской армии в 1813-1815 годах, приведшие ее вкупе с русскими и англичанами к победе над наполеоновской Францией, родились не в Пруссии и военную службу начинали не в этой стране. В многотысячной шеренге русских офицеров-иностранцев особняком стоят выходцы из далеких от России, а то и вовсе экзотических стран. А также – представители фамилий, которые, казалось бы, с Русской армией никак не «монтируются». Француз Да, маршал Франции, зять Наполеона Бонапарта Иоахим Мюрат вряд ли мог себе представить, что его правнук, носивший помимо знаменитой фамилии не менее знаменитое имя – Наполеон, вступит в русскую военную службу поручиком лейб-гвардии Конного полка и в 1904 году отправится на русско-японскую войну. Кавалерийским генам прадеда Луи-Наполеон, как видно, не изменил. Службу на войне продолжил во… 2-м Дагестанском конном полку. Казалось бы, нонсенс? Но французом принц Мюрат был лишь наполовину. В его венах также текла кавказская кровь. Отец Ахилл Мюрат женился в 1868 году на мегрельской светлейшей княжне Саломее Дадиани, в 1872 году родил второго сына, которого и назвал Луи-Наполеоном. С русско-японской войны Мюрат возвратился с шестью боевыми орденами и боевым же ранением. Вернулся в Конную гвардию, вышел в отставку в чине ротмистра в 1908 году. Но без армии выдержал 18 дней. Далее была должность помощника заведующего курсом обучения в Офицерской кавалерийской школе.  3 января 1911 года «Петербургская газета» сообщила, что «у полковника Офицерской кавалерийской школы принца Наполеона Мюрата состоялся блестящий вечер, устроенный в честь…» и так далее. Это был один из последних светских сюжетов в его биографии. Вскоре от миллионного состояния не осталось ничего, и в том же году Мюрат выехал в США. Но едва в России летом 1914 года объявили мобилизацию, полковник тут же вернулся в строй. Его зачислили в кадр формировавшейся Дикой дивизии (официально – Кавказская туземная конная дивизия), в Ингушский конный полк. Это воинское соединение настолько необычно, что о нем стоит сказать подробнее. Дивизия, позже преобразованная в корпус, была полностью добровольческой. Понятно, что командовали кадровые офицеры, но всадники шли на службу исключительно по собственному желанию. По законам империи местные жители Кавказа и Средней Азии под армейский призыв не попадали. Добровольческий принцип и стал той основой, благодаря которой Дикая дивизия очень быстро превратилась в одну из лучших в Русской армии. Хватало, конечно, эксцессов, связанных с менталитетом всадников, служивших в Кабардинском, Дагестанском, Татарском (азербайджанцы), Чеченском, Черкесском и Ингушском полках. Довольно сказать, что рядовые всадники обращались даже к старшим офицерам на «ты». А командиром дивизии был, на минуточку, младший брат императора, великий князь Михаил Александрович. 3 января 1911 года «Петербургская газета» сообщила, что «у полковника Офицерской кавалерийской школы принца Наполеона Мюрата состоялся блестящий вечер, устроенный в честь…» и так далее. Это был один из последних светских сюжетов в его биографии. Вскоре от миллионного состояния не осталось ничего, и в том же году Мюрат выехал в США. Но едва в России летом 1914 года объявили мобилизацию, полковник тут же вернулся в строй. Его зачислили в кадр формировавшейся Дикой дивизии (официально – Кавказская туземная конная дивизия), в Ингушский конный полк. Это воинское соединение настолько необычно, что о нем стоит сказать подробнее. Дивизия, позже преобразованная в корпус, была полностью добровольческой. Понятно, что командовали кадровые офицеры, но всадники шли на службу исключительно по собственному желанию. По законам империи местные жители Кавказа и Средней Азии под армейский призыв не попадали. Добровольческий принцип и стал той основой, благодаря которой Дикая дивизия очень быстро превратилась в одну из лучших в Русской армии. Хватало, конечно, эксцессов, связанных с менталитетом всадников, служивших в Кабардинском, Дагестанском, Татарском (азербайджанцы), Чеченском, Черкесском и Ингушском полках. Довольно сказать, что рядовые всадники обращались даже к старшим офицерам на «ты». А командиром дивизии был, на минуточку, младший брат императора, великий князь Михаил Александрович. Осенью 1914 года дивизия еще не успела прибыть на передовую, а по ту сторону линии фронта уже бесновались: «идут конники из глубин Азии, режут всех подряд, питаются мясом годовалых младенцев…» Вовсю работала австрийская пропаганда. Но куда больший эффект принесла истинная боевая работа дивизии. Не младенцы, а австрийские солдаты боялись ее пуще дьявола. Результат – свыше 3500 всадников награждены знаком отличия ордена Святого Георгия (солдатским Георгиевским крестом), ордена заслужили все без исключения офицеры дивизии. Мюрат служил славно. Но в боях за Карпаты на стыке 1914 и 1915 годов получил не только орден Святого Владимира 3-й степени, но и сильнейшее обморожение ног. Крепился сколько мог, но все-таки был откомандирован в тыл, в знакомую уже Офицерскую школу. Некоторые источники сообщают, что в 1916 году полковник Мюрат получил под команду 12-й Стародубовский драгунский полк. Однако согласно другим документам в этот период полком командовали иные начальники. А сам Наполеон Ахиллович находился в Тифлисе в распоряжении главкома Кавказской армии. То есть под рукой у дяди русского императора великого князя Николая Николаевича. Дальше была эмиграция в 1917 году. Остаток жизни генерал-майор Русской армии принц Наполеон Мюрат прожил во Франции, в Ницце. До смерти в 1943 году отличался необычайной силой, легко гнул монеты, а вот ходить с каждым годом становилось все труднее. Сказывалось карпатское обморожение, приведшее в итоге к ампутации ног. Под начало князя Багратиона принц Мюрат попадал дважды. Сначала – в Офицерской кавалерийской школе, где Дмитрий Петрович занимал должность помощника начальника. Затем – в Первую мировую, в Дикой дивизии. Пока грузин-француз находился в дивизии, он, казалось бы, напрямую подчиняться просто грузину не должен был. Ингушский полк входил в 3-ю бригаду, Багратион командовал 1-й бригадой. Но в сентябре 1915-го князь вступил в должность временно исполняющего обязанности командира дивизии. Всего-то на неделю. Однако в сентябре 1915-го принц еще был в полку. К слову, в отличие от Мюрата, избежавшего участия в Гражданской войне, Багратиона в нее втянули. Уже в 1918 году он вступил в Красную армию. Правда, не воевал. Преподавал, заведовал управлением по части конского состава. Вскоре – в 1919 году – умер. Швейцарец Лефорт – слово давно уже почти русское. А в топонимике Москвы так и вовсе родное. Район Лефортово, Лефортовский парк, Лефортовская набережная, Лефортовский тоннель…  Франц Яковлевич Лефорт – ближайший друг и сподвижник Петра Великого. Так, по крайней мере, высказался сам царь после кончины генерал-адмирала. Змей-искуситель молодого Петра. Талантливый управленец, толковый дипломат, смелый офицер. Неизменный герой второго плана многочисленных художественных фильмов о первом русском императоре, постоянно затмеваемый волею авторов образом Александра Даниловича Меншикова. Справедливость требует внести ясность: звезда Данилыча направилась к зениту только после того, как Франц Яковлевич отошел в мир иной. Более того, никогда Меншиков не имел такого же влияния на царя, как Лефорт. Только швейцарцу да царице Екатерине удавалось без особых последствий гасить гнев вспыльчивого государя. В воспоминаниях царева механика Андрея Нартова описан эпизод, когда жертвой Петра едва не стал сам Лефорт. Государь разбирался со своими военачальниками по поводу продажи офицерских мест в полках и после нелепого возражения генерала Шеина впал в ярость. Вытащил шпагу и стал махать ею вокруг себя. Слегка зацепил князя-кесаря Ромодановского, шута Зотова, уже было дотянулся до Шеина, но тут его обхватил Лефорт. Царь оттолкнул Франца и ударил шпагой. Несмотря на рану, Лефорт продолжал увещевать Петра, зная: насколько он вспыльчив, настолько и отходчив. И царь успокоился. А после публично извинился перед швейцарцем. К слову, от кровавой казни царевны Софьи удержал Петра все тот же Лефорт. Франц Яковлевич Лефорт – ближайший друг и сподвижник Петра Великого. Так, по крайней мере, высказался сам царь после кончины генерал-адмирала. Змей-искуситель молодого Петра. Талантливый управленец, толковый дипломат, смелый офицер. Неизменный герой второго плана многочисленных художественных фильмов о первом русском императоре, постоянно затмеваемый волею авторов образом Александра Даниловича Меншикова. Справедливость требует внести ясность: звезда Данилыча направилась к зениту только после того, как Франц Яковлевич отошел в мир иной. Более того, никогда Меншиков не имел такого же влияния на царя, как Лефорт. Только швейцарцу да царице Екатерине удавалось без особых последствий гасить гнев вспыльчивого государя. В воспоминаниях царева механика Андрея Нартова описан эпизод, когда жертвой Петра едва не стал сам Лефорт. Государь разбирался со своими военачальниками по поводу продажи офицерских мест в полках и после нелепого возражения генерала Шеина впал в ярость. Вытащил шпагу и стал махать ею вокруг себя. Слегка зацепил князя-кесаря Ромодановского, шута Зотова, уже было дотянулся до Шеина, но тут его обхватил Лефорт. Царь оттолкнул Франца и ударил шпагой. Несмотря на рану, Лефорт продолжал увещевать Петра, зная: насколько он вспыльчив, настолько и отходчив. И царь успокоился. А после публично извинился перед швейцарцем. К слову, от кровавой казни царевны Софьи удержал Петра все тот же Лефорт. Мы настолько привыкли к однобокому образу Франца Яковлевича, весельчака, улыбчивого развлекателя и собутыльника, что даже будто неловко говорить о нем на полном серьезе. Потому, видать, и не задаемся вопросами: откуда и когда он, собственно, взялся на русской земле? Взялся он из Швейцарии, из города Женевы, где родился в 1655 или 1656 годах. Приставка «Ле» к фамилии в данном случае о принадлежности к дворянству не говорит. Франц – выходец из семьи торговцев. К делу отца никакой тяги не имел, хотя и учился первоначально гражданской профессии в Женевском коллегиуме. Сейчас сказали бы – в техникуме. Продолжил торговое образование в Марселе, но надолго его не хватило, и Лефорт поступил на службу в голландскую армию. Опять-таки миф, будто бы был Франц сибаритом, изнеженным светским львом. На самом деле он мало уступал Петру в росте и физической силе. Являл собой, скорее, тип мачо и уж точно не был вечно расслабленным инфантилом. В армии курляндского герцога Фридриха-Казимира обрел необходимые навыки. Стал отменным стрелком, фехтовальщиком и кавалеристом. В один прекрасный день сослуживец посоветовал Лефорту отправиться в Московию. Там, мол, на офицеров большой спрос. Спрос-то был, но войны не было. И капитан Лефорт осел сначала при датском посольстве в Первопрестольной, затем перевелся командиром роты в киевский гарнизон. Тут-то и получил первый боевой опыт в стычках с крымчаками. В 1687 и 1689 годах швейцарец, уже подполковником, участвовал в Крымских походах фаворита царевны Софьи – князя Василия Голицына. Походы не задались, но Лефорт оказался на высоте. И вот только после второго похода, прожив в России более десятка лет, он сблизился с юным царем Петром. К этому времени Франц выучил русский, женился и прочно связал судьбу с новой родиной. Отношения наладились быстро, чему свидетельством – генерал-майорский чин, полученный от царя в 1690 году. Если вспомнить, что Франц Яковлевич умер в 1699-м, то выходит, на дружбу и сотрудничество с будущим русским императором Бог отпустил ему всего-то девять лет. Эти годы вместили многое: совместные путешествия по России и за границу, Азовские походы, первый опыт в строительстве кораблей. Может быть, главное: перестройку «потешных» рот в полноценные пехотные полки – Преображенский и Семеновский, ставшие основой для новой царевой армии. Петр очень высоко оценивал участие Лефорта в реформировании войска. Тем более что швейцарец штабным «моментом» не был. В одном из «потешных» сражений получил пороховой заряд в лицо, однако довел атаку до победного конца. А в Азовском походе водил солдат на стены и лично пленил турецкое знамя. Сослагательное наклонение – не исторический метод, но кто знает, как сложилось бы для России начало Северной войны со шведами под Нарвой осенью 1700 года, останься Лефорт жить. На похоронах друга Петр заключил речь такими словами: «Верность Франца Яковлевича пребудет в сердце моем, доколе я жив, и по смерти понесу ее с собою в гроб». Шотландец Ильфо-петровские старички из Черноморска и спорить бы не стали с тем, что Патрик Гордон – это голова. И Яков Брюс – это голова. И Барклай. По поводу первого командира лейб-гвардии Семеновского полка – тоже шотландца – Чамберса могли и усомниться. А вот про Пола Джонса, скорее всего, слыхом не слыхивали. Даром что жили на Черном море, где завершил военно-морскую карьеру русский контр-адмирал из Шотландии.  Джон Пол Джонс А начал он эту карьеру при весьма пикантных обстоятельствах и ох как далеко от берегов России. Родившись в 1747 году в бедной шотландской семье, амбициозный парнишка за восемь лет вырос из 13-летнего юнги в 21-летнего патентованного капитана. И возить бы ему грузы туда-сюда, если б не семейное горе, обернувшееся для Пола большой удачей. В американской Виргинии умер старший брат и оставил наследство – небольшую ферму. Джонс сошел на берег и превратился в плантатора. А тут – война, та самая, за независимость Штатов от Британии. Какой же американский шотландец устоит? Джонс воевал своеобразно. Ежели выбирать выражения, то – партизанил. А ежели нет – то попросту пиратствовал. К 1775 году у него уже сформировалась небольшая эскадра из шести кораблей, и грабил он теперь непосредственно у берегов Англии. А базировался – во французских портах. Надо признать, в славе он сравнился с великим пиратом Дрейком и оставил далеко позади Черную Бороду и легендарного Флинта. Звали его не иначе как Черный Корсар. Джонс не только нападал на суда в открытом море, но и успешно покушался на приморские города. Однажды покусился даже на Ливерпуль. Набеги Черного Корсара продолжались вплоть до 1780 года. Сколотивший приличное состояние, лично награжденный французским королем Людовиком XVI золотым оружием, Джонс остался жить в Европе, в собственном парижском доме. Здесь и получил письмо от русской императрицы Екатерины II с заманчивым предложением – служить на русском военном флоте. Заскучавший было корсар принял предложение, а вместе с ним и патент на контр-адмиральский чин. И сразу после аудиенции в Петербурге отправился на Черное море командовать парусной эскадрой. Шла очередная русско-турецкая война… Главком Потемкин принял весть о преображении пирата в адмирала благосклонно. На сообщение императрицы ответил, что «нетерпеливо ожидает Поля Жонеса». И в первых же сражениях Джонс надежды оправдал. Сражались его парусники борт о борт с гребными судами под началом другого адмирала-иностранца – принца Нассау-Зигена, который, в отличие от большинства флотских офицеров, изначально против шотландца ничего не имел. Однако первые же морские сражения в июне 1788 года, завершившиеся к чести обоих русских адмиралов успехом, привели к обострению личных отношений. Масла в огонь подлил и сам «Жонес», позволяя себе разнообразные экстравагантные выходки. Так, после первого боя с турками он, наслышанный о казаках-запорожцах, отправился в их лагерь. В то время отношения с казаками у Петербурга были сложные. Не являлось секретом, что часть из них сражается на стороне турок. Недоверие Екатерины имело под собой основание. Неслучайно спустя несколько лет запорожцев отправили на Черноморское побережье Кавказа на вечное поселение и службу. Вряд ли Джонс был знаком с такими политическими тонкостями и, ничтоже сумняшеся, согласился быть принятым в казаки. Получил из рук атамана Сидора Билого кривую саблю и соответствующие положению шаровары. Позже он любил щеголять в казацкой одежке на палубе своего флагмана, чем шокировал собственных офицеров. И все же Джонс оставался Джонсом, опытным и хитрым моряком. Пока в лагере казаки гуляли во славу новоиспеченного запорожца, тот провел ночную разведку гавани у мощной турецкой крепости Очаков. Заодно и нахулиганил: смолой расписался на борту турецкого флагмана, добавив недвусмысленный глагол «Сжечь!». Последовавшее сражение на Лимане привело к полной победе русских эскадр. Для сравнения: турок погибло свыше 6 тысяч, русских – 18 человек. Джонс в награду получил орден Святой Анны 1-й степени. Однако отношения с принцем Нассау, очень уважительно расположенным к любимцу Потемкина – Суворову, начали портиться стремительно. Светлейший также встал на сторону принца. В Петербург полетели донесения, в которых Джонса аккуратно, но последовательно поругивали. Точку в короткой карьере поставило резюме Потемкина: «не знавши языка, ни приказать, ни выслушать не может… Как пират он годен, но начальствовать не умеет». Екатерина смирилась, ответив, что найдет применение Черному Корсару в столице. Но и на Неве у Джонса как-то не задалось. Видать, из южного далека Светлейший дал наказ своим людям в Петербурге довести дело до конца. Они и постарались. Контр-адмирала обвинили в уголовном преступлении, и он спешно покинул Россию. Пол Джонс умер в Париже в 1792 году. Спустя шестьдесят лет железный гроб, в котором покоились останки корсара, пропитанные согласно его завещанию коньяком, перевезли в Северо-Американские Соединенные Штаты. В нынешних США Джонса до сих пор почитают за основателя американского военно-морского флота. Сдается, не нашлось за океаном своего Ушакова. Испанец В течение XIX века Испанию сотрясали две династические войны. Название они получили по имени одного из претендентов на престол, Дона Карлоса Бурбона. Карлисты проиграли обе драки. После второй Карлистской войны, 1872-1876 годов, многие сторонники внука Дона Карлоса, выступавшего под именем Карла VII, вынуждены были эмигрировать. Но сын претендента на престол Карлоса Младшего, Дон Хайме Бурбон, герцог Мадридский и Анжуйский, родился до войны, в 1870 году, и, похоже, не в Испании, а в швейцарском Веве. Позволю себе не называть принца полным именем, так как оно состоит из 30 имен.  К концу века Бурбоны окончательно запутали Европу в своих династических притязаниях. Похоже, и сами запутались. В результате единственный сын мадридского герцога оказался в Австро-Венгрии, где правили Габсбурги, имевшие виды на испанский престол. Но к мальчику отнеслись снисходительно. Он окончил Австрийскую военную академию и в 1896 году прибыл на службу… в Россию. Почему именно в Россию – еще предстоит узнать, хотя испанский принц не слишком себя афишировал. К концу века Бурбоны окончательно запутали Европу в своих династических притязаниях. Похоже, и сами запутались. В результате единственный сын мадридского герцога оказался в Австро-Венгрии, где правили Габсбурги, имевшие виды на испанский престол. Но к мальчику отнеслись снисходительно. Он окончил Австрийскую военную академию и в 1896 году прибыл на службу… в Россию. Почему именно в Россию – еще предстоит узнать, хотя испанский принц не слишком себя афишировал.Дон Хайме поступил подпоручиком в 24-й Лубенский драгунский полк. В энциклопедиях частенько ошибочно пишут о том, что испанец начал службу в 8-м Лубенском гусарском. Но дело в том, что император Александр III при реформе кавалерии перевел всех армейских гусар и улан в драгуны. Обратный процесс случился уже при Николае II, в 1907 году. Спустя полтора года – перевод в гвардию, в гродненские гусары. В 1900 году случился Китайский поход, известный как Боксерское восстание. Принц написал рапорт и отправился в Китай добровольцем. Вернулся кавалером двух орденов. На русско-японскую войну испанский инфант отправился тоже добровольно. Гвардейские полки в этой войне участия не принимали. По всему видно, нрава он был строгого и чувством собственного достоинства не обижен. Ничего не просил у сильных, служил и воевал как положено офицеру. Так бы оно и продолжалось дальше, но в 1909 году умер его отец, все еще претендовавший на испанский трон. Теперь претендентом по карлистской линии стал Дон Хайме. А этот статус со службой в чужой армии был несовместим. Сохранился портрет герцога Мадридского перед выходом в отставку. Он в полковничьем мундире с тремя русскими боевыми орденами. Знак ордена Святой Анны 4-й степени на портрете не разглядеть. Он крепился на эфес шашки. Остается гадать, кто на портрете: еще герцог Дон Хайме или уже претендент на испанский и французский троны Хайме III, он же Жак I? На художественных аукционах портрет, принадлежащий кисти Анри Жаки, датируется неопределенно: начало ХХ века. Таиландец  В 1868 году к власти в Сиаме (Таиланде) пришел король Рама V. Его охотно сравнивают с нашим Петром Великим по той причине, что властитель задумал провести в своей стране коренные преобразования и вывести ее из средневекового состояния. Король, что называется, открыл двери Сиама Европе. Да и сам с удовольствием предпринял путешествие на Запад. В 1890 году в рамках большого турне цесаревича принца Чакробонга учиться в Пажеском корпусе. Вместе с принцем прибыл еще один юноша, по имени Пум. В 1868 году к власти в Сиаме (Таиланде) пришел король Рама V. Его охотно сравнивают с нашим Петром Великим по той причине, что властитель задумал провести в своей стране коренные преобразования и вывести ее из средневекового состояния. Король, что называется, открыл двери Сиама Европе. Да и сам с удовольствием предпринял путешествие на Запад. В 1890 году в рамках большого турне цесаревича принца Чакробонга учиться в Пажеском корпусе. Вместе с принцем прибыл еще один юноша, по имени Пум.Учиться тайцам было непросто. Поблажек не было, познавать науки приходилось на русском языке, который осваивали параллельно. Тем не менее Чакробонг окончил курс первым вместе с будущей «Золотой шашкой России» графом Келлером, набрав 11,75 балла из 12 возможных. Фамилию принца выбили на мраморной доске в корпусе. Принц вышел корнетом в лейб-гвардии Гусарский полк. Воевать за Россию принц не воевал, в годы русско-японской войны учился в Николаевской академии Генерального штаба. Тем удивительнее история его любви и женитьбы в России. В спутницы он выбрал 17-летнюю Екатерину Десницкую, сироту, учившуюся сестринскому делу в Киеве, в госпитале, патронируемом вдовствующей императрицей Марией Федоровной. После курсов Десницкая отправилась на войну. Вернулась с солдатским Георгием. В 1906 году принц и Катя обвенчались в Стамбуле по греко-православному обряду и отбыли на родину Чакробонга. В следующий и последний раз полковник Русской армии, кавалер ордена Андрея Первозванного принц Чакробонг и его супруга навестили Россию в 1911 году, после того как побывали в Лондоне на коронации короля Георга V. Нельзя сказать, что сиамский двор и сам Рама V были рады выбору второго сына. Особенно после того, как старший сын умер и Чакробонг стал наследным принцем. Узел развязал сам гусарский полковник. Он завел роман на стороне. Десницкая-Чакробонг отличалась твердым характером: добилась развода, сохранив при этом титул. Затем вышла замуж за американца с запоминающейся фамилией Смит. Правда, уже после неожиданной смерти Чакробонга в 1921 году. Сама принцесса ушла из жизни в Париже в 1960-м. Куда более энергично в военном отношении сложилась судьба Най-Пума, прибывшего в Россию вместе с принцем. Он также осилил курс Пажеского корпуса и вышел по 1-му разряду в лейб-гусары в 1902 году. Существует версия, что Най после женитьбы Чакробонга вернуться на родину уже не мог. Вернее, мог, но это было бы равносильно самоубийству. Ведь именно ему досталась обязанность уберегать принца от соблазнов. Не уберег – значит, на кол. Най-Пум принял самое разумное решение: остаться в России, принять подданство и крещение и служить на благо новой родины. Что с успехом и выполнил. Крестным отцом ему стал император Николай II. Поэтому-то Пум и превратился в Николая Николаевича. Кстати, в пажах Най был прикомандирован к вдовствующей императрице. Такую честь, равно как и наличие такого крестного в Петербурге, объяснили за глаза тем, что Пум, скорее всего, внебрачный сын короля. А если не короля, то одного из его братьев.  В отличие от принца Николай Николаевич повоевал за Россию на славу. Во время Первой мировой войны командовал третьим эскадроном лейб-гусар. Получил чин полковника. Эмигрировал из России в 1918 году во Францию вместе с женой Елизаветой Ивановной Храповицкой (по первому мужу, тоже гусарскому полковнику). По крайней мере, так утверждают во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике, где имеется письмо внучки Чакробонга на сей счет. Полинезиец Что такого уж экзотического в истории сиамского гусара Най-Пума по сравнению с историей родившегося во Французской Полинезии фельдфебеля авиаотряда Русской императорской армии Марселя Пля?  Фельдфебелем Пля стал, разумеется, не сразу. В 1907 году мальчиком он оказался в России вместе с матерью, профессиональной няней. Дата рождения Марселя неизвестна, но можно предположить, что родился он в первой половине 90-х годов XIX века, так как призвали его на фронт Первой мировой до 1916 года. Сначала – в автомобильные войска, затем перевели в авиацию. Причем в бомбардировочную, которая состояла из созданных Сикорским «Муромцев». Фельдфебелем Пля стал, разумеется, не сразу. В 1907 году мальчиком он оказался в России вместе с матерью, профессиональной няней. Дата рождения Марселя неизвестна, но можно предположить, что родился он в первой половине 90-х годов XIX века, так как призвали его на фронт Первой мировой до 1916 года. Сначала – в автомобильные войска, затем перевели в авиацию. Причем в бомбардировочную, которая состояла из созданных Сикорским «Муромцев».Раз Полинезия Французская, то Пля должен был бы служить во французской армии. Но осел он в России крепко, по свидетельству журналиста из «Огонька», беседовавшего с ним в 1916 году, по-русски говорил бегло, да еще и женился на русской девушке, стал отцом. Так что резоны защищать новую родину у Марселя были. А защищал он ее отменно. На счету полинезийца два удивительных подвига. 13 апреля 1916 года «Муромец», на котором в составе экипажа летал Пля, отправился на задание – разбомбить железнодорожную станцию Даудзевас. Бомбы сбросить успели, но попали под бешеный зенитный огонь немцев. Потом, когда приземлились, насчитали более 70 пробоин. После двух особенно мощных попаданий самолет закрутило спиралью. Заклинило четвертый двигатель. Чудом второй пилот вывел самолет на горизонтальный полет. И если б не помощь Марселя, вылезшего на крыло и там, привязавшись веревкой, исправлявшего повреждения в моторах на ходу, это вряд ли бы удалось. За этот бой весь экипаж наградили. Тогда-то Пля и стал фельдфебелем и кавалером солдатского Георгия. У него их, к слову, было два: 3-й и 4-й степени. Второй раз Марсель отличился, когда из хвостового пулемета отбился от трех немецких истребителей. Два из трех на аэродром уже не вернулись. Надо заметить, что пулеметная установка в хвосте «Муромца» располагалась на открытой площадке, и стрелка обдувало ветром изрядно. Но Пля сообщил конструкторам о другой проблеме: при смене коридора высоты хвост трясет так, что трудно выцеливать. А кроме того, при стрельбе сильно мешает сиденье, и лучше бы его делать складным. Сикорский прислушался. После окончания Первой мировой войны, Брест-Литовского мира и оккупации немцами Украины, где базировались «Муромцы», удалось вывезти вглубь России, в Сарапул, 15 машин. Ну, и летный состав, конечно. При формировании отряда красных бомбардировщиков Марселя Пля среди летчиков обнаружено не было. Куда делся героический полинезиец после 1916 года – неизвестно. * * *  Вернемся к французам. Удивляться, хохотать и орудовать саблей пришлось бы не только маршалу Иоахиму Мюрату. Хотя точно предугадать реакцию самого Наполеона Бонапарта весьма затруднительно. В 1864 году на свет появился Луи-Наполеон. Внук Жерома Бонапарта, младшего брата французского императора. После перипетий, связанных со сменой политических режимов во Франции, Луи в 1889 году принимает приглашение Александра III поступить в русскую военную службу подполковником Нижегородского драгунского полка, в котором когда-то служил автор бессмертного «Бородина». Спустя три года за усердие, проявленное в изучении русского языка, получает приказ о переводе в гвардию и чин полковника. С 1902 года служит на Кавказе, командует Кавказской кавалерийской дивизией, подавляет волнения в Первую русскую революцию. Первую мировую генерал встретил во Франции и получил назначение от Николая II представительствовать в Генеральном штабе итальянской армии. Есть намеки, что в Гражданскую войну генерал Луи-Наполеон вновь объявился на Кавказе в рядах белой армии. Но документальных свидетельств тому нет. Зато известно, что генерал Русской армии Бонапарт умер в 1932 году в родовом поместье 68 лет от роду. Вернемся к французам. Удивляться, хохотать и орудовать саблей пришлось бы не только маршалу Иоахиму Мюрату. Хотя точно предугадать реакцию самого Наполеона Бонапарта весьма затруднительно. В 1864 году на свет появился Луи-Наполеон. Внук Жерома Бонапарта, младшего брата французского императора. После перипетий, связанных со сменой политических режимов во Франции, Луи в 1889 году принимает приглашение Александра III поступить в русскую военную службу подполковником Нижегородского драгунского полка, в котором когда-то служил автор бессмертного «Бородина». Спустя три года за усердие, проявленное в изучении русского языка, получает приказ о переводе в гвардию и чин полковника. С 1902 года служит на Кавказе, командует Кавказской кавалерийской дивизией, подавляет волнения в Первую русскую революцию. Первую мировую генерал встретил во Франции и получил назначение от Николая II представительствовать в Генеральном штабе итальянской армии. Есть намеки, что в Гражданскую войну генерал Луи-Наполеон вновь объявился на Кавказе в рядах белой армии. Но документальных свидетельств тому нет. Зато известно, что генерал Русской армии Бонапарт умер в 1932 году в родовом поместье 68 лет от роду.Михаил БЫКОВ. Журнал «Русский мир» Читай ещё: Бонапарт на русской службе «Пират-янки » — адмирал русского флота Розы Катерины  ertata Тэги: армия, биография, вов., военный, иностранец, интересный, история, история., культура, люди, люди,, непознанный, россии, россии., русский, судьба Вавилонская башня нового мирового порядка2013-09-02 18:21:58 + развернуть текст сохранённая копия + развернуть текст сохранённая копия Происходящее с некоторых пор в Ираке, Ливии, Сирии имеет один общий, тщательно скрываемый аспект - разграбление американскими «освободителями» музеев и уничтожение целых пластов богатейшего наследия стран древней культуры. Так, после ограбления американцами музеев Багдада значительная часть доставшейся им добычи была выброшена на Западе на чёрный рынок антиквариата. Один из мотивов, который ведёт сегодня янки в поход на Дамаск, - тот же самый. Незаконная торговля антиквариатом считается не менее прибыльной, чем наркоторговля. Однако не всё сводится к банальному грабежу сокровищ. На кону нечто гораздо большее – контроль над будущим посредством выборочного уничтожения бесценных артефактов прошлого… Не забудем, что столица Сирии - не только один из древнейших городов Земли (некоторые археологи дают ему 6-8 тысяч лет), но и город, которому в исламской, иудейской и протестантской эсхатологии уделяется одно из главных мест. Кто контролирует прошлое - контролирует будущее, кто контролирует настоящее - контролирует прошлое. Эта формула английского писателя и публициста, специалиста по психологической войне Джорджа Оруэлла известна сегодня всему миру. Управление будущим на основе изменения прошлого того или иного народа - посредством отсечения его исторических корней - способно уничтожить самую жизнестойкую нацию. Представим человека, лишившегося памяти. Он приходит к другому человеку и спрашивает, кем он был раньше. Тот, у кого спрашивают, может сказать, что до потери памяти спрашивающий был его господином, которому он всем обязан. А может сказать, что потерявший память был его рабом, всем обязанным ему. И если потерявший память так и не сможет вспомнить, кто же он на самом деле, ему в итоге придётся руководствоваться в дальнейшей жизни навязанной ему историей. Точно так же можно поступить с целым народом: отбить у него память, уничтожив, например, все хранилища древних знаний (музеи, библиотеки) или переделав в своих интересах их содержимое. Сегодня нечто подобное предпринимается в глобальном масштабе. Идёт подготовка к переписыванию истории всего человечества. Начался этот процесс после американского вторжения в Ирак. Эксперты считают разграбление иракских музеев (Багдадского, Мосульского и т.д.) крупнейшей культурной катастрофой века. В них были представлены коллекции доисторического, шумерского, ассирийского, вавилонского и исламского периодов. После американского вторжения из музеев и библиотек Ирака было похищено около 200 тыс. предметов искусства и культуры, большинство из которых представляет общемировую ценность, включая шедевры древнейших цивилизаций Ура, Шумера, Вавилона, Ассирии и других государств Междуречья – одной из колыбелей человеческой цивилизации. Создание идеологического фундамента вавилонской башни нового мирового порядка имеет два аспекта – археологический и музейный. Археологический аспект связан с целенаправленным уничтожением территорий раскопок как специальными глубинными бомбами, так и бронетехникой. Свидетельствует Наталья Козлова, научный сотрудник Государственного Эрмитажа, не раз бывавшая в Ираке: «Нерасшифрованные таблички лежат в земле тысячами. Или уже не лежат. После взрыва бомбы на этом месте никаких табличек не остается… Надо признать, что Хусейн заботился об иракских памятниках. Напрямую увязывая славу древних царей с собственным правлением... Саддам не только гордился памятниками, но и выделял немалые деньги на раскопки, изучение и сохранение культурного наследия, жестоко наказывая грабителей. Когда он потерял контроль над частью территории после войны 1991 года, ситуация серьезно ухудшилась». Согласно докладу эксперта лондонского Британского музея Джона Кертиса, побывавшего на месте раскопок и зафиксировавшего все повреждения руин древнего Вавилона в 88 километрах от Багдада, ущерб был невосполнимым. Виновники - военнослужащие США и Польши. Кертису удалось обнаружить, что в большинстве случаев повреждения наносились умышленно. Например, американцы, без явной необходимости катались на танках по древней мостовой улицы. «Мы, конечно, догадывались о нанесенном Вавилону ущербе, но не могли даже представить себе, что он настолько велик… Утрата просто ужасна» - это оценка масштабов трагедии главой британского парламентского комитета по археологии лорда Редсдейла. Командующий 1-м экспедиционным корпусом морской пехоты США в Ираке полковник Джон Коулман официально заявлял, что за разрушения в Вавилоне, совершенные американскими войсками в 2003-2004 годах, США готовы принести иракцам извинения. После американского вторжения на руинах Вавилона была создана военная база "Форт Вавилон", расположившаяся прямо на развалинах древних храмов. Там же были сооружены вертолетная площадка и заправочные станции. Солдаты рыли траншеи на археологических раскопах, а танки гусеницами разрушали древние настилы, возраст которых 2600 лет. Сходная ситуация имеет место в Ливии – стране, занимающей богатейшую в археологическом плане часть Сахары. Согласно заявлению французского археолога Анри Лота, «Центральная Сахара в период неолита являлась одним из самых густонаселенных центров первобытного человеческого общества». Музейный аспект возведения вавилонской башни нового мирового порядка связан с разграблением хранилищ артефактов древнейших цивилизаций планеты, как это было с музеем древних построек гарамантов под открытым небом в ливийском Джереме (Гараме), разграбленном якобы «повстанцами», не умеющими даже читать. Артефакты похищают, чтобы через некоторое время в новом, скомпилированном под нужды жрецов глобализма виде представить их как «материальное» подтверждение тезисов, открыто изложенных несколько десятилетий назад З. Бжезинским в книге «Технотронная эра». Сноуден и Мэннинг ещё не родились на свет, а Бжезинский уже писал об огромной «бесполезной массе» людей и о необходимости установить за ними контроль через постоянно обновляемые компьютерные файлы-досье: «Мы движемся к технотронной эре, которая с легкостью может перейти в диктатуру… Соответствующие государственные органы будут иметь доступ к этим файлам, власть будет сосредоточена в руках тех, кто контролирует информацию. Существующие органы власти будут заменены учреждениями, задачей которых будет упреждающее выявление возможных социальных кризисов и разработка программ управления этими кризисами... Это заложит тенденции развития на несколько последующих десятилетий, которые приведут к технотронной эре – диктатуре, при которой почти полностью будут упразднены существующие ныне политические процедуры. Наконец, если заглянуть вперед, то откроется возможность биохимического контроля за сознанием и генетические манипуляции с людьми, включая создание существ, которые будут не только действовать, но и рассуждать, как люди». Венцом «технотронной эры» должно стать торжество нового мирового порядка в виде всемирной Империи во главе с кастой «посвященных» и остальным «контингентом», где в рамках внутреннего круга будут поклоняться единому «верховному существу». Вот для чего в наши дни по всему миру собираются священные реликвии народов мира. Ведёт сбор своеобразная научно-исследовательская структура, которую по аналогии с Третьим рейхом можно назвать «Аненербе» нового мирового порядка. В Ираке её люди использовали удостоверения некоего «Американского союза культурной политики», заранее имели информацию о сейфах с интересовавшими их экспонатами, ключи от них и т.д. По информации директора Иракского государственного департамента исторических памятников и наследия Дони Джорджа, в Иракском национальном музее в Багдаде была полностью уничтожена научная работа, которая велась на протяжении последних 100 лет. При осмотре музея его сотрудники обнаружили профессиональные стеклорезы, оставленные грабителями. «Ни одна копия из гипса из хранившихся в музее не тронута. Брали только оригиналы, то, что представляет историческую ценность… В результате мы лишились того, что составляет достояние всего человечества – бесценных шедевров искусства, которые уходят в глубь веков на 5 тысяч лет», - свидетельствовал Дони Джордж. А в марте 2011 года СМИ обошло сообщение: доктор Дони Джордж, блестящий учёный, ассириец по национальности, скончался от внезапного сердечного приступа в аэропорту канадского города Торонто. Он спешил выступить перед канадскими слушателями с лекцией, посвященной поиску сокровищ, похищенных из иракских музеев. Начиная с 2003 года, главной заботой Дони Джорджа была неустанная борьба за возвращение на родину ценностей, украденных американцами из музеев и похищенных с мест археологических раскопок в Ираке. Дони Джордж никогда не скрывал, что правительство США замешано в запланированной краже художественных сокровищ Ирака. Можно вспомнить и о некоторых таинственных событиях, происходивших в Египте во время «революции» 2011 года. Национальный музей в Каире, находящийся между сожженной во время беспорядков резиденцией Мубарака и бурлившей площадью Тахрир, по сообщениям СМИ, якобы пострадал и был разграблен. На самом же деле имело место нечто иное: неизвестные люди, появившиеся в музее одновременно с началом беспорядков, с большим знанием дела «прошерстили» фонды музея. Взяли очень немного, но самое ценное, причём не в материальном, а в культурном смысле, не повредив ни одной витрины. Точно так же при вторжении в Ирак первыми на территорию этой страны, ещё до начала военных действий Западной коалиции, вступили люди «Аненербе». Нечто подобное имело место в Ливии и Египте, сейчас такая же операция запланирована в Сирии. На этих людей возложена особая миссия: нахождение и изъятие заранее намеченных реликвий и ценностей. Упорство в достижении цели тех, кто их снаряжает, ничем не уступает упорству руководителей гитлеровских СС с их «мистикой рун», стремлением воткнуть флаг со свастикой на Эльбрусе и т.п. Именно эти люди становились первыми мародерами, с большим знанием дела грабившими музеи и другие государственные учреждения, а также дома и дворцы с их частными коллекциями состоятельных иракцев и ливийцев. Теперь то же самое они хотят повторить в Сирии. Помимо банального стремления к обогащению, в действиях этих людей неизменно сокрыт оккультно-мистический смысл. Они вступают не на территорию современного Ирака или Сирии, а в Древнюю Месопотамию, в столице которой, Вавилоне, был воздвигнут Эль-Темен-Ан-Ки - «дом краеугольного камня небес и земли». Это магическое строение, предназначавшееся в том числе для наблюдения за звездами, названо в Библии Вавилонской башней. Углы её соответствовали четырем сторонам света, в направлении которых и будут теперь предприниматься военно-террористические действия претендентов на роль новых хозяев мира. В планах оккультистов, захватив Ирак, Сирию, Египет, потомки строителей Вавилонской башни, споривших с Богом и рассеянных за это по земле, вернутся, наконец, в свою колыбель для возведения нерушимой, как им мнится, башни нового мирового порядка. Николай МАЛИШЕВСКИЙ  ertata Тэги: архитектура., вов., военный, война, геополитика., древнейший, древний, египет, зла, зла., империя, ирак, история, история., культура, культурный, ливия, мировой, музей, наследие, новость, новый, памятник, политика, политика,, порядок, сирия, событие, сша, сша-империя, цивилизация, человечество, шедевр Предисловие к памятнику2013-08-31 15:30:07 + развернуть текст сохранённая копия + развернуть текст сохранённая копия Григорий Чернецов. «Вид Военной галереи Зимнего дворца» Крайний справа гренадер подпоручик Александр Горчаков, из крестьян Симбирской губ. «В воспоминание подвигов Российской Гвардии» - таков девиз, золотом вышитый на знамени роты, где симбирянину Александру Горчакову довелось служить 44 года. Из них 15 лет он был командиром роты. Семь лет под его командованием служил Василий Кочетков, памятник которому решили установить на Венце. Живой памятник солдатскому подвигу Слава героев Двенадцатого года в России увековечена уникальными памятниками. Со времен Отечественной войны 25 декабря - день перехода передовых частей Русской армии через Неман - стал ежегодным праздником в память изгнания наполеоновских полчищ из пределов Отечества. В 1819 году в Петербурге началось создание Военной галереи Зимнего дворца. 25 декабря 1826 года состоялось ее торжественное открытие. А еще год спустя - 25 декабря 1827 года - появился живой памятник солдатскому подвигу - церемониальным маршем прошла и встала в почетный караул у галереи рота Дворцовых гренадер, созданная по высочайшему указу императора Николая I. Этот указ от 2 октября 1827 года гласил: «Желая ознаменовать особое мое благоволение к тем нижним чинам Лейб-гвардии, которые на Отечественной войне оказали свое мужество и во все продолжение их верной службы до самого истечения срока отличали себя усердием, я признал за благо учредить из них при Дворе моем особую роту под названием Дворцовых Гренадер, с тем, чтобы они были обеспечены в своем содержании на всю жизнь и чтобы служба их состояла только в полицейском надзоре во Дворцах, где будет мое пребывание». Первый набор составил 120 человек. Согласно «Правилам», «в роту поступали добровольно отличнейшие из Гвардейских отставных чинов, из одних тех людей, кои бывали в походах противу неприятеля… чины лейб-гвардии, оказавшие в войне 1812 года свое мужество». Все офицеры были из солдат и имели ордена Святого Георгия за Бородино. 69 нижних чинов имели знаки отличия военного ордена Св. Георгия, 84 - Св. Анны за 20-летнюю беспорочную службу. Брат императора великий князь Михаил Павлович лично выбрал из всех полков рослых красавцев не ниже 184 см (2 аршина 9 и 5/8 вершка). «Полицейская служба» означала надзор за деятельностью дворцовой обслуги, караулы у покоев царствующей фамилии, охрану всех материальных ценностей и музейных сокровищ Зимнего дворца и Эрмитажа. В числе важнейших обязанностей роты было участие в парадно-церемониальных мероприятиях, официальных приемах. Так, в августе 1839 года в дни торжеств, проходивших на Бородинском поле, специально командированное отделение Дворцовой роты несло почетный караул у памятника. В числе первых приказом от 4 октября 1827 года в состав роты Дворцовых гренадер был зачислен подпоручик лейб-гвардии Гарнизонного батальона Александр Горчаков, прослуживший к тому дню 23 года 8 месяцев. Из крестьян Симбирской губернии В послужном списке Горчакова сказано: «второй командир роты Дворцовых гренадер - происходит из крестьян Симбирской губернии». Родился в 1782 году. 14 февраля 1804 года по рекрутскому набору взят в службу и определен рядовым в 15-й Егерский полк на Кавказе. В графе «в походах участвовал» с точностью до каждого дня указаны все этапы 67-летнего непрерывного воинского пути ветерана. Кавказский этап с 1804 по 1812 год начался походом против лезгин. Затем сражения с турками у Черной горы под Карсом, отражение неприятеля от селения Харахайского и Гумры, бой при Арапчае. Участие в кампании против персов, сражение за рекой Араксом, где впервые был ранен. Бои по Варновскому ущелью, в Имеретии, сражение с турками при горе Кабах и осаде Архалыка. За отличие на Кавказе 18 февраля 1812 года переведен в Лейб-гвардии Егерский полк. Далее строки официального документа настолько выразительны, что приводим их дословно: «В 1812 г. в России против Французов в сражениях: 5 и 6 августа под Смоленском, 26-го при Бородине, 30-го при селе Клементине, 5 и 6 ноября под Красным и деревне Доброй, откуда в преследовании неприятеля до города Вильно. В 1813 г. 3 января, перейдя Неман, вступил в прусские владения, где 20 апреля участвовал в сражениях при Люцине, 8 и 9 мая при Бауцене, 15 и 16 августа при Пирнау, 17 и 18-го под Теплицем и при Кульме, за что награжден знаком отличия военного ордена Св. Георгия под № 25542 и Прусским железным крестом. 27 августа при деревне Башевсдорф, 4 и 5 октября при деревне Культейкос, 9-го при деревне Торт. В 1814 г. 1 января, перейдя Рейн, в сражениях во французских владениях и 18 марта при взятии Парижа, откуда 22 мая из Шербура следовал морем в Россию». По возвращении в Россию Горчаков прослужил в Лейб-гвардии Егерском полку до сентября 1827 года, когда был произведен в подпоручики и переведен в Гарнизонный батальон гвардии, а еще через два месяца зачислен в роту Дворцовых гренадер, где прослужил до конца жизни. 6 апреля 1856 года был назначен командующим, 6 декабря 1857 года утвержден в должности командира роты. В рядах Дворцовой роты ветеран заслужил последовательные повышения до чина полковника, был удостоен орденов Св. Станислава, Владимира, Анны, знаков «За беспорочную службу 40 лет», «За службу 25 лет в офицерских чинах». Всего за участие в боях и почетную службу он отмечен более чем двадцатью наградами. Среди них есть особо дорогая - Георгиевский крест за Кульм за № 25542. Люцин, Теплиц, Бауцен, Пирнское шоссе, Кульм - места самых драматических сражений Зарубежного похода Русской армии.  16 августа 1813 года Преображенский полк на штыках пробился у Гигсюбеля, а Семеновский - у Гелленсдорфа. Гвардия во главе с Ермоловым стала южнее Кульма и не сходила до подхода главных сил. Утром 17 августа началась атака головной бригады французов. Упорство боя было изумительное. Особенно отличился лейб-гвардии Егерский полк, в составе которого был Александр Горчаков. Полк потерял 900 человек, командующему Остерману-Толстому пушечным ядром оторвало руку. В критический момент боя все писари и нестроевые попросили ружья и бросились на выручку. 18 августа подошли союзники во главе с русским полководцем Барклаем. К двум часам пополудни победа была полная. Трофеи были велики: три орла, два знамени, вся артиллерия, 10 тысяч пленных, которые «проходили целыми колоннами мимо русского императора Александра I, имея офицеров во взводах, а впереди полковников и майоров. Наконец показался и генерал Вандамм, изловленный и ведомый казаками». Наполеон запросил перемирия. 16 августа 1813 года Преображенский полк на штыках пробился у Гигсюбеля, а Семеновский - у Гелленсдорфа. Гвардия во главе с Ермоловым стала южнее Кульма и не сходила до подхода главных сил. Утром 17 августа началась атака головной бригады французов. Упорство боя было изумительное. Особенно отличился лейб-гвардии Егерский полк, в составе которого был Александр Горчаков. Полк потерял 900 человек, командующему Остерману-Толстому пушечным ядром оторвало руку. В критический момент боя все писари и нестроевые попросили ружья и бросились на выручку. 18 августа подошли союзники во главе с русским полководцем Барклаем. К двум часам пополудни победа была полная. Трофеи были велики: три орла, два знамени, вся артиллерия, 10 тысяч пленных, которые «проходили целыми колоннами мимо русского императора Александра I, имея офицеров во взводах, а впереди полковников и майоров. Наконец показался и генерал Вандамм, изловленный и ведомый казаками». Наполеон запросил перемирия.Награда за отличие в Кульмском сражении - Георгиевский крест - принадлежала к числу особо почитаемых. Кавалер этого ордена Александр Горчаков 15 лет возглавлял почетную роту, представлявшую лицо Русской Гвардии. К 100-летию Отечественной войны 1812 года гвардии подполковник С. Гринев составил «Историю Роты Дворцовых Гренадер». В ней есть такие строки: «6 ноября 1871 года рота понесла большую потерю в лице своего командира Полковника Горчакова, скончавшегося на 87 году жизни и похороненного на Охтенском кладбище, со всеми воинскими почестями. Тело его сопровождали до могилы два батальона Лейб-Гвардии Егерского полка, в котором покойный прослужил с 1812 по 1827 год. Со смертию Горчакова в роте прекратилась та длинная нить молодцов-гренадеров, которые с 1827 года составляли цвет золотой Дворцовой роты, тех богатырей Александровской эпохи, которые с такой безсмертной славой пронесли имя русского воина от стен Смоленска через Бородинское поле и Березину к Кульму, Лейпцигу и вершинам Монмартра».  Дневник Григория Чернецова История сделала нам щедрый подарок: обоих ветеранов мы можем «видеть в лицо», Василий Кочетков и Александр Горчаков портретированы лучшими художниками XIX века. Дипломной работой Григория Чернецова стала картина «Вид Военной галереи Зимнего дворца». В 1827 году молодой выпускник Академии художеств был награжден за эту работу золотой медалью и удостоен звания художника XIV класса. В последующие годы по заказам императора Григорий Чернецов писал разные варианты видов Военной галереи, в том числе и тот, о котором 3 июля 1829 года он записал в дневнике: «…утром рисовал с натуры капитана Лаврентьева, завтра хочется написать подпоручика Горчакова» . Картина была написана и хранится в Эрмитаже. Крайний справа гренадер с двумя звездочками на эполетах и есть подпоручик Александр Горчаков, будущий «Второй командир Роты Дворцовых Гренадер - из крестьян Симбирской губернии».  Часть 2. В поисках образа Место для памятника русскому солдату в Ульяновске выбрали на Венце, всего в нескольких шагах от здания сельхозакадемии. Это одно из старейших зданий Симбирска, специально выстроенное в 1804-1807 годах для присутственных мест губернии, то есть для ее администрации. В этих стенах работало в числе других учреждений воинское присутствие, аналог современного облвоенкомата. Мемориальная доска в честь воинов 1812 года установлена на стене бывших присутственных мест. 60 «Тетрадей» Петра Бореля Объявляя конкурс на лучший проект памятника Русскому солдату, отправной точкой в творческом поиске образа избрали литографированный портрет Василия Кочеткова. Автограф художника читается в правом нижнем углу иллюстрации. Полная подпись под ней такова: «В. Н. Кочетков, столетний ветеран Русской армии, †(т.е. скончался) 31 мая 1892 г. По фотографии, снятой 20 мая 1892 г. в Вытегре, рисовал П. Ф. Борель».  Петр Федорович Борель - классик отечественного типо-литографского искусства, живописец, акварелист, портретист. Всем нам «незнакомый знакомец» - с детства каждому из нас известны его иллюстрации в учебниках и собраниях сочинений русских писателей. «Встреча Пушкина с телом Грибоедова на Кавказе», «Возвращение раненого Пушкина после дуэли», «Дом Пушкина в Михайловском», портреты Гоголя, Тургенева, Островского, Грибоедова - все это работы Петра Бореля. Современники отмечали, что художник исключительно точен в деталях. В 1895 году на Первой Всероссийской выставке печатного дела Петр Борель был удостоен Большой золотой медали «за художественные работы на камне». Он представил собрание «Портреты лиц, отличившихся и командовавших действующими частями в войне 1853, 1854, 1855 и 1856 годов». Это летопись в лицах Крымской войны. Всего в ней 60 «Тетрадей» и 400 портретов. Рисунки делались с натуры, в том числе и в осажденном Севастополе на Корниловском бастионе, где в составе Казанского конно-егерского полка воевал Василий Кочетков. Так что видел Борель ветерана в боях, и рисовал не только с прощального снимка, сделанного за две недели до кончины столетнего воина. Петр Борель и Василий Кочетков оставили нам загадку: на снимке ветеран запечатлен сидящим на лафете мортиры. Мортира - тяжелое крепостное орудие, стреляет бомбами, ведет навесной огонь. Такие орудия не возят в дальние, тем более горные походы - немобильное и слишком тяжелое для конной тяги. А в послужном списке Кочеткова чаще всего упоминается горная артиллерия. О каком героическом эпизоде призван напомнить этот снимок? Сделана фотография явно на память: отставной фейерверкер в парадном мундире и при всех регалиях. «Снято в Вытегре». Вытегра - городок на юго-восточном берегу Онежского озера, отсюда с петровских времен через систему рек и каналов есть путь на Рыбинск, то есть на Волгу. И проходит он через городок Белозерск Вологодской области, тот самый, где через одиннадцать дней после снимка в Вытегре скончался ветеран «проездом на родину в Симбирскую губернию». Кто из родных большой семьи Василия Кочеткова жил в Симбирской губернии, неизвестно. Подростком он был зачислен в музыкальную команду. В строевую службу вступил «из кантонистов Лейб-гвардии гренадерского полка 7 марта 1811 года». Сражения 1812 года - его первая военная кампания. Мобилизация такой категории солдат производилась канцеляриями военного ведомства в Петербурге. В таком случае через Симбирское воинское присутствие не проходили даже его документы.  А вот Александр Горчаков призывался «по рекрутскому набору из крестьян Симбирской губернии», то есть обязательно через губернское воинское присутствие. Василий Кочетков служил под командой Александра Горчакова в роте Дворцовых гренадер семь лет - с 1862 по 1869 год. Ветеранам было о чем вспомнить. Оба в разные годы и в разных горячих точках побывали на Кавказе, в боях с турками и персами. Оба служили при трех императорах - Александре I, Николае I и Александре II. В годы Отечественной войны и Зарубежного похода сражались в одном строю. Кочетков в рядах лейб-гвардии Гренадерского полка в арьегардных боях под Можайском, Бородинской битве, преследовании неприятельских войск до Немана, боях за Лейпциг и Париж. Горчаков в составе лейб-гвардии Егерского полка под Смоленском, при Бородино, в наступлении до Вильно, боях за Кульм и Париж. А встретиться довелось в стенах Зимнего Дворца. 12 октября 1877 года Кочетков был тяжело ранен на Шипке бомбою, после чего ему пришлось ампутировать левую ногу, затем «он вышел в окончательную отставку». Общий стаж его службы в этом случае - 66 лет. «Вестник военного духовенства» за 1892 год называет срок службы ветерана «около 80 лет», полагая, что после ранения на Балканах Кочетков еще на 13 лет возвратился в роту Дворцовых гренадер. Реальный вариант: при зачислении на вакансии роты преимущество отдавалось служившим в Почетном конвое при Александре II и участникам боев 1877-78 годов. Дворцовая рота - живой памятник гвардейской доблести - в советское время была упразднена, ее музей в Зимнем дворце ликвидирован, а документы разрознены. В 2004 году в Пикетном зале Зимнего дворца, где почти сто лет проводились разводы караулов (пикетов) Дворцовой роты, началось воссоздание музейной экспозиции. 9 марта 2009 года силами участников военно-исторического объединения «Рота Дворцовых Гренадер» она была восстановлена и стала логическим завершением общей музейной экспозиции, расположенной в Военной Галерее и Фельдмаршальском зале. Списки гренадер сохранились не за все годы, сейчас в них около 500 фамилий, поиск продолжается. Кочетков вышел в отставку с пенсией 562 рубля в год, что составляло солидную сумму. Вернемся к портрету, с которого начали поиск. Художник мог создать погрудный портрет украшенного множеством наград столетнего воина, а запечатлел его с протезом. И тем самым открыл нам еще одну славную страницу российской истории. 130 лет назад, 8 марта 1883 года приказом по Военному ведомству был открыт «Мариинский приют для ампутированных и увечных воинов». Это первый в России медико-реабилитационный специализированный центр, начало всех отечественных институтов протезирования. Сегодня он приобрел всемирную известность, с 1999 года вошел в состав Санкт-Петербургского научно-практического центра медико-социальной экспертизы, протезирования и реабилитации инвалидов имени Г. Альбрехта. Вопрос о создании такого приюта был впервые поднят в связи с большим количеством воинов, получивших увечья на Русско-турецкой войне 1877-78 годов. Средства собирали Российское общество Красного Креста, Дамский попечительский комитет, Почетные попечители из императорской семьи. Приют открыли на Большом Сампсониевском проспекте Петербурга на территории городка Клинического военного госпиталя. Руководствовались не жалостью - милосердием: «ампутированным воинам» предоставлялись не только стол и кров «на казенном коште». В приюте был сад, мастерские, установлены специальные брусья, чтобы протезированные могли учиться ходить. Одним из первых в этот приют был принят «отставной фейерверкер первого класса ампутированный» Василий Кочетков. Как и другие «призреваемые воины», вместе с лучшими военными хирургами и мастерами он невольно стал участником процесса экспериментального протезирования. «Призреваемые» числились на военной службе, в так называемых «слабосильных командах», вот и разгадка пожизненного стажа службы Василия Кочеткова. А литография Петра Бореля - не только ключ к загадке, но и примечательный памятник мужеству и милосердию. У отцовского плеча: воспитание подвигом Василий Кочетков был главой большой семьи, где родились десять детей. Трое из шести его сыновей по примеру отца избрали воинскую службу. Старший сын произведен в чин капитана батареи горной артиллерии еще во время Туркестанского похода (1869-1871), где его отец служил фейерверкером в Конно-артиллерийской бригаде горных орудий. Второй сын дослужился до поручика, третий был вахмистром. Из четырех дочерей одна стала сестрой милосердия в Петербургском военном госпитале.  Гренадеры с легендарными биографиями вызвали стремление послужить Отечеству не только у их собственных детей. В 30-е годы XIX века художник Адольф Ладюрнер запечатлел эпизоды с участием Дворцовых гренадер. Одна из картин - «Черный коридор Зимнего дворца с придворным арапом и дядькой». На плече дядьки-гренадера уселся мальчик. Этот малыш - великий князь Константин Николаевич. С малолетства он готовился к морской службе. Попечителем подростка стал исследователь Арктики Федор Литке. С пятнадцати лет будущий генерал-адмирал Константин Николаевич участвовал в морских походах, к двадцати годам уже два года командовал фрегатом «Паллада». Именно по его инициативе «Паллада» отправится в кругосветное плавание, а секретарем адмирала Путятина станет Иван Гончаров. Константин Николаевич войдет в историю как участник восьми военных кампаний, основатель (1845) Русского географического общества и журнала «Морской сборник», куда привлечет лучшие литературные и научные силы России. Ему принадлежат бесспорные заслуги в подготовке и осуществлении Крестьянской реформы 1860-х годов и связанными с ней прогрессивными преобразованиями на флоте.  …Поднимемся на высокое крыльцо парадного входа в Ульяновскую сельхозакадемию. Слева от вестибюля большой зал с окнами на запад. На плане XIX века зал помечен буквой qи надписью «Воинская и для набору рекрутов». Эти стены повидали всех воинов-симбирян - призывников и ополченцев, овеянных бессмертной славой, и безвестных героев. Была хорошая мысль передать историческое здание под экспозицию Краеведческого музея. Не сбылось, упустили момент. Таковы лишь несколько эпизодов исторических панорам, открывающихся при воспоминаниях о подвигах Российской гвардии. И имена тех, кто видел Русского солдата в кровавых битвах и золоте славы, чья кисть с любовью и пониманием запечатлела образ защитников Отечества. Наталья Гауз. «Деловое обозрение» Читай ещё: Более других имел трудов и случаев к отличию.  ertata Тэги: авиация., александр, армия, армия,, василий, вов., военный, гвардия, горчаков, гренадер, дворцовый, заграница., интересный, история, история., кочетков, культура, люди, непознанный, регион., россии, россии., россия, рубежом, русский, симбирск, симбирска, судьба, ульяновск., уроженец, флот, Можно ли было раньше освободить Ростов?2013-08-29 20:30:05Суть начатой либерально-буржуазными кругами — как ...

+ развернуть текст сохранённая копия Суть начатой либерально-буржуазными кругами — как доморощенными, так и закордонными — фальсификации российской истории в том, чтобы подменить наше общее прошлое, биографию народа, а вместе с ней — и биографии миллионов соотечественников, посвятивших свои жизни возрождению и процветанию нашей Родины, борьбе за её свободу от иноземного владычества. Фальсификация истории — это попытка наглой подмены самой России. Одним из главных объектов фальсификаций антисоветчики избрали историю героического подвига советского народа, освободившего мир от немецкого фашизма. Понятно, что искренние патриоты не приемлют эту игру напёрсточников. Одна из глав монографии «Правда против лжи. О Великой Отечественной войне», разоблачения фальсификаторов истории заслуженного деятеля науки РФ, доктора филологических наук, почётного профессора Тверского государственного университета, фронтовика Александра Огнёва.