|

Каталоги Сервисы Блограйдеры Обратная связь Блогосфера

Какой рейтинг вас больше интересует?

|

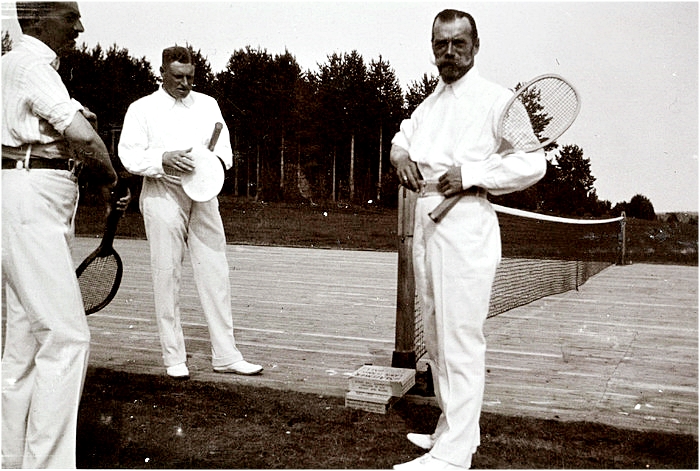

Россия и Мальтийский орден в 1697—1817 гг2013-05-24 00:52:52... политики Российской империи, позволяет определить ... исключительно подданные империи с последующим ... + развернуть текст сохранённая копия  Описания взаимоотношений России с католическим духовно-рыцарским Орденом Св. Иоанна Иерусалимского, который стал называться также Мальтийским после того, как в 1530 году получил от императора Карла V во владение остров Мальта, даже в научной литературе овеяны мистической дымкой и часто изобилуют неточностями, Это обьяснимо легендами, связанными с рыцарями, и сложной личностью «романтического императора» Павла I, при котором отношения нашей страны и ордена достигли наивысшего расцвета. Анализ архивных документов, прежде всего материалов Архива внешней политики Российской империи, позволяет определить основные вехи двусторонних связей и наиболее значимых их участников. Первым российским путешественником, побывавшим на Мальте и встречавшимся с великим магистром (гроссмейстером) Мальтийского ордена в июле 1697 года, был стольник П.А. Толстой. Однако начало отношений России и ордена традиционно связывают с посещением острова боярином Б.П. Шереметевым, когда состоялся первый обмен грамотами. На аудиенции 14 мая 1698 года Шереметев вручил великому магистру Р. Переллосу грамоту Петра I. В ней сообщалось о заключении союза «с цесарем и венецианами противу турок». В ответной грамоте от 18 мая* великий магистр поздравил русского царя со славными победами и выразил готовность мальтийских рыцарей вместе с российскими войсками «везде поражать врагов имени Христова»[1]. Боярину Шереметеву был пожалован золотой освящённый мальтийский крест с бриллиантами и выдана грамота, подтверждавшая право ношения этой награды. * Даты документов приводятся по подлинникам, составленным в России, — по старому стилю. В 1720 году Пётр I получил грамоту великого магистра Зондадари, 22 июня сообщавшего о своем избрании на этот пост. Он писал, что мальтийские рыцари, «усмотря обеих сторон наших пользу», готовы к услугам Петра, и выражал надежду, что Россия не оставит их в «протекции и благоволении»[2]. В ответной грамоте от 5 ноября 1721 года российский монарх отметил, что «благонамеренными своими... услугами» рыцари обязали его к «совершенной всегда склонности, доброжелательству и протекции». Пётр I высказал также намерение продолжать переписку[3]. Отношения между Россией и Мальтийским орденом ограничивались поддержанием «доброй корреспонденции» вплоть до восшествия на престол Екатерины II. Исключение составляет, пожалуй, визит в Петербург в 1748 году посланника ордена в Варшаве, одного из самых блестящих его дипломатов, энциклопедически образованного выходца из Вероны бальи** М. Саграмозо. связанный, как предполагают некоторые исследователи, с интересами ордена в Польше. Он был благосклонно встречен в российской столице, принят императрицей Елизаветой Петровной. В её указе от 30 июня 1748 года говорилось о выдаче денег капитану Полянскому, сопровождавшему кавалера Мальтийского ордена, для осмотра «куриозных мест» Петербурга[4]. В декабре того же года великий магистр Э. Пинто поблагодарил Елизавету Петровну за приём, оказанный его представителю. ** Должность бальи по старшинству следовала за великим приором — вторым после великого магистра должностным лицом Мальтийского ордена. В 60-е годы XVIII века Екатерина II направила морских офицеров на Мальту для прохождения практики в навигации. На кораблях ордена хорошо зарекомендовали себя российские офицеры Селифонтов, Скуратов, Мосолов, Коковцев. Прекрасные характеристики им дал великий магистр Э. Пинто в письме императрице от 11 апреля 1769 года[5]. Екатерина II поблагодарила за внимание к её подданным. Важные события в русско- мальтийских отношениях произошли во время Русско-турецкой войны 1768—1774 гг. — стороны назначили официальных представителей. В январе 1770 года на Мальту в качестве российского поверенного в делах прибыл маркиз Кавалькабо. В инструкции ему первоприсутствующий в Коллегии иностранных дел граф Н.И. Панин 19 июля 1769 года чётко сформулировал задачи императорского представителя. Поверенный в делах должен был вручить гроссмейстеру два письма Екатерины II и стараться склонить его к вооружённому содействию России против Турции. Панин отметил, что орден на Мальте в Средиземном море доступен для нападений турок и, кроме того, «в обетах своих объявил вечную войну неверным», поэтому заинтересован и обязан использовать любую возможность для нанесения им вреда. Кавалькабо предписывалось поддерживать эти намерения ордена и «извлечь наибольшую выгоду для поддержки действий эскадры Её Императорского Величества"[6]. В ходе аудиенции российский поверенный в делах передал Пинто письма императрицы от 18 июля 1769 года. В первом из них Екатерина II благодарила великого магистра за «дружеский и ласковый приём», оказанный на Мальте российским морским офицерам. Второе письмо несло основную политическую нагрузку. «Настоящее моё дело с вечным неприятелем святого креста необходимо долженствовало с самого своего начатия привлечь на себя внимание и участие всего христианства... Полагаюсь я, писала императрица. - наипаче на расположение Вашего Ордена, который установлен ради защищения веры и клятвою обязан вечную весть войну с неприятелями оной. Почему с доверенностью сообщая Вашему превосходительству об отправлении одной из моих эскадр в Ваши моря для нанесения вреда и возможных убытков к неприятелю христианского имени... ожидаю я... что Вы позволите всем и некоторым кораблям моим свободно входить в Ваши порты и запасаться за наличные деньги всем нужным»[7]. Просьбу российской императрицы рассмотрела специальная комиссия орденского капитула и высказалась против содействия России в ведении боевых действий «Если бы нам можно было следовать одному влечению сердца, — говорилось в докладе комиссии великому магистру, то мы естественным движением души, без рассуждения, с радостью воспользовались бы случаем, который кажется нам вполне сообразным с нашим статусом, но нас удерживает то, что державы решили сохранить строгий нейтралитет, что мы видим из их распоряжений ко всем портам и, в частности, портам Сицилии, которой мы обязаны оказывать особое внимание, а ещё более в положительных наставлениях, сделанных Вашему преимуществу, держаться той же политики»[8]. Великий магистр Пинто в ответной грамоте Екатерине II, подписанной 31 января 1770 года, отказал в неограниченном допуске российской эскадры в мальтийские порты. Был разрешён одновременный заход в них для ремонта и закупки продовольствия только четырем российским военным судам. Это решение великий магистр мотивировал необходимостью согласовывать свои действия с политикой покровительствовавших ордену держав, согласившихся на присутствие в портах лишь четырёх российских судов. Кроме того, Пинто ссылался на ограниченные продовольственные запасы острова[9]. В целом миссия Кавалькабо не увенчалась успехом, но его деятельность на Мальте оказалась полезной российскому флоту. Сначала на Мальте был принят для ремонта российский корабль «Ростислав», затем летом 1772 года — получивший значительные повреждения корабль «Саратов». Его осмотрел посетивший Мальту инкогнито в августе 1772 года командующий российской эскадрой А.Г Орлов. 10 декабря 1775 года Н.И. Панин направил маркизу Кавалькабо письмо, в котором сообщал о решении Екатерины II отозвать его в связи с окончанием Русско-турецкой войны и прекращением миссии по оказанию помощи российской эскадре в Средиземноморье. Российский поверенный в делах покинул Мальту в 1776 году[10].  Весной 1773 года в Петербург прибыл посол Мальтийского ордена М. Саграмозо. Орденский совет возложил на него задачу добиться «покровительства» Екатерины II в Острожском деле — чрезвычайно запутанном споре вокруг обширных владений ордена в Польше. Последний Острожский князь Януш завещал в случае угасания его рода учредить на основе созданного им в 1609 году майората командорство Мальтийского ордена. После смерти в конце XVII века последних прямых потомков князя дворянство Краковского воеводства согласно завещанию избрало командором И. Любомирского, но родственники Острожского оспаривали это решение. В результате майорат был разделён на три части. Мальтийский орден был очень заинтересован в признании своих прав на Острожский майорат, приносивший большой доход. Саграмозо удалось успешно выполнить свою миссию и убедить императрицу поддержать права ордена. Из Петербурга он направился в Варшаву, к российскому посланнику О.М. Стакельбергу, которому было поручено вступить в контакт с представителями Австрии, Пруссии и завершить дело «дружественным и для обеих сторон наименее тягостным образом»[11]. В результате переговоров в 1774 году было учреждено Великое приорство Польское с шестью командорствами. В 1775 году орден отказался от всех претензий на Острожское княжество. Представитель ордена сумел завоевать глубокую симпатию Екатерины II. предложившей даже назначить его посланником в Петербурге. Но великий магистр отказался от этого предложения по финансовым соображениям. На докладе об отъезде посла императрица написала: «Обыкновенно сверх денег даётся ещё подарок, а как гр. Саграмозо к тому поведением своим более имеет право, то выберите табакерку с бриллиантами»[12]. В 1783 году Екатерина II назначила нового поверенного в делах на Мальте — капитана 2-го ранга, кавалера ордена Св. Георгия 4-й степени А. Псаро, грека по происхождению, участника Русско-турецкой войны 1768— 1774 гг. В кредитивной грамоте на имя великого магистра Э. Рогана, подписанной императрицей 11 марта 1783 года, говорилось: «Как по умножающемуся кораблеплаванию подданных моих по Средиземному морю, так и для изьявления Вашему преимуществу и всему обществу Вашему особливого благоволения моего, за благо рассудила я содержать при Вас... моего поверенного в делах...»[13]. В инструкции Псарю от 24 февраля того же года руководство Коллегии иностранных дел подчёркивало, что Россия регулярно направляет в Средиземноморье свои суда «для экзерцирования морских служителей и для прикрытия и охранения... начинающегося беспосредственного кораблеплавания россиян». Предполагалось, что российские военные эскадры и морские суда «будут иметь случай заходить» на Мальту, поэтому требовалось присутствие на острове императорского представителя. Поверенный в делах должен был «учтивым. ласковым и скромным поведением делать себя приятным... и приобретать личную к себе доверенность и уважение» великого магистра и руководства ордена, чтобы обеспечить «лучшее и безхлопотное принятие» российских судов. Кроме того, Псаро было поручено «внушать Гранмагистру и всему обществу» мысль о пользе дальнейшего развития отношений с Россией. В инструкции коллегии содержались также сведения о международном положении и системе вооружённого нейтралитета[14], но Псаро не был уполномочен вести переговоры о присоединении ордена к этой системе. Поначалу Мальтийский орден принял нового российского представителя не слишком радушно. 2 мая 1783 года вице - канцлер Алмейда сообщил только что прибывшему Псаро, что он не будет официально признан в качестве поверенного в делах, поскольку не является кавалером Ордена Св. Иоанна. Вице-канцлер высказал также предположение, что великий магистр разрешит Псаро вести с орденом переговоры по вопросам, интересующим императрицу, как «частному посланцу». Возмущённый Псаро заявил, что в случае отказа в аккредитации в качестве официального представителя он информирует об этом императрицу и будет ждать её распоряжений. При этом добавил, что полученный им орден Св. Георгия превосходит славу мальтийского креста. Два дня спустя на аудиенции у великого магистра Псаро был удостоен другого приема. Роган заявил о его аккредитации и признании поверенным в делах при Мальтийском ордене[15]. Многие исследователи отмечают, что у Псаро сразу сложились доверительные отношения с великим магистром, хотя другие члены руководства ордена были настроены к России и её представителю недоброжелательно. В конце августа 1788 года Екатерина II поручила Псаро подыскать на Мальте опытных моряков для поступления на русскую службу. Там не было недостатка в кандидатах, желавших служить в далёкой России, и Псаро производил отбор особо тщательно. В реляции императрице от 3 (14 по григорианскому календарю) сентября 1788 года поверенный в делах отмечал, что лишь очень немногие кавалеры ордена достаточно образованны, чтобы успешно служить за границей поэтому на тот момент предложение отправиться на русскую службу (во флот) он сделал только графу Дж. Литте.  Этому мальтийскому рыцарю суждено было стать одним из главных действующих лиц процесса сближения России и Мальтийского ордена. Литта — выходец из знаменитейшей миланской семьи, сын генерального комиссара австрийской армии в Ломбардии и внук неаполитанского вице - короля — в 19 лет был посвящён в рыцари, в 22 года стал командиром галеры. По словам Псаро, граф Литта был «полон решимости посвятить свои способности и свою жизнь славному служению» российской императрице. 9 сентября великий магистр Э. Роган сообщил Екатерине II о своём согласии отпустить некоторых кавалеров ордена на службу в Россию. В частности, в Петербург отправлялся Литта, «смелость, усердие и отменное поведение которого в особенности заслужили похвалу» Рогана[17]. 19 сентября великий магистр направил российской императрице грамоту с рекомендацией кавалера Литты. Впоследствии российский представитель на Мальте информировал о поступлении на службу в русский флот кавалеров ордена Г. Лоренцо, А. Франчески. Уго. Этому мальтийскому рыцарю суждено было стать одним из главных действующих лиц процесса сближения России и Мальтийского ордена. Литта — выходец из знаменитейшей миланской семьи, сын генерального комиссара австрийской армии в Ломбардии и внук неаполитанского вице - короля — в 19 лет был посвящён в рыцари, в 22 года стал командиром галеры. По словам Псаро, граф Литта был «полон решимости посвятить свои способности и свою жизнь славному служению» российской императрице. 9 сентября великий магистр Э. Роган сообщил Екатерине II о своём согласии отпустить некоторых кавалеров ордена на службу в Россию. В частности, в Петербург отправлялся Литта, «смелость, усердие и отменное поведение которого в особенности заслужили похвалу» Рогана[17]. 19 сентября великий магистр направил российской императрице грамоту с рекомендацией кавалера Литты. Впоследствии российский представитель на Мальте информировал о поступлении на службу в русский флот кавалеров ордена Г. Лоренцо, А. Франчески. Уго.Литта прибыл в Россию в 1789 году и был принят на службу капитаном генерал-майорского ранга, участвовал в военных действиях на Балтике, за отличия в первом Роченсальмском сражении был произведён в контр-адмиралы, награждён орденом Георгия III степени и золотой шпагой. Его связала с Россией не только военная служба, но и привязанность к графине Е.В. Скавронской, урождённой Энгельгардт, племяннице Потёмкина, вдове русского посланника в Неаполе, которая в І798 году стала женой Литты. Но это произошло позднее, а первый приезд Литты в Россию закончился неудачно. Несмотря на военные заслуги, Литта был уволен с русской службы в связи с неблагоприятным исходом морской кампании против шведов, причины которого российские правительственные круги увидели в большом числе иностранных подданных на флоте. Но в грамоте Екатерины II магистру Э. Рогану от 3 декабря 1790 года говорилось лишь о предоставлении Литте отпуска на шесть месяцев[18]. Высоко оценивая его службу в российском флоте, императрица отмечала, что будет рада, если Литта вскоре вернётся в Россию. Осенью 1795 года Литта вернулся в Петербург в качестве полномочного министра Мальтийского ордена. Главной задачей посланника ордена было решение вновь поставленного рыцарями вопроса по поводу урегулирования дела об Острожском майорате. В 1793 году после второго раздела Польши вся территория Великого приорства Польского, в том числе Волынь с острожскими землями, отошла к России. Поступления в орденскую казну от Острожского майората прекратились. Литта должен был отстоять финансовые претензии ордена. На ход переговоров повлиял инцидент, произошедший осенью 1795 года, когда мальтийский корсар М. Борг захватил турецкий корабль под русским флагом. Екатерина II воспользовалась этим предлогом и прервала переговоры. Они возобновились после её смерти. Вопрос об Острожском майорате был решён в пользу ордена при новом императоре Павле I. В депеше из Петербурга от 6 ноября 1796 года, сообщая великому магистру Рогану о кончине императрицы Екатерины II. Литта отмечал: «Я имею основание думать, зная справедливость нового монарха и его расположение давать быстрый ход делам, что относительно претензий Мальтийского ордена скоро будет оказано должное нам правосудие»[19]. И он не ошибся. 30 декабря 1796 года Литта представил вице-канцлеру князю А.Б. Куракину проект конвенции об учреждении Мальтийского ордена в России. 4(15) января 1797 года конвенция была заключена. С российской стороны подписи поставили обер-гофмейстер А А. Безбородко и вице-канцлер А Б. Куракин, от имени ордена — Литта. Для ускорения подписания «конвенции императорское правительство сочло действительными полномочия и аккредитацию Литты при Екатерине II. датированные 13 апреля 1795 года. Конвенция включала 37 основных статей и 4 отдельных[20]. 17 ноября 1797 года в Петербурге были подписаны 8 дополнительных статей[21]. В России учреждалось Великое приорство Ордена Св. Иоанна Иерусалимского, состоявшее из 10 командорств, которые возглавлял великий приор. В состав приорства могли входить российские подданные, католики дворянского происхождения. Великими приорами и командорами назначались исключительно подданные империи с последующим утверждением орденом. Разрешалось создание родовых командорств. Великое приорство российское, созданное вместо польского приорства, присоединялось к английскому языку ордена. Взамен доходов с острожских земель ордену предусматривалось выплачивать 300 тыс. польских злотых. При этом польский злотый был оценён не по его действительной стоимости в 15 копеек, а в 25. Отдельные статьи конвенции предусматривали выплату ордену долгов по острожскому наследству с 1788 года, были дарованы и другие дополнительные доходы. Конвенция обеспечила ордену щедрые денежные поступления из России, значительно облегчившие его тяжелейшее финансовое положение, и политическую поддержку великой державы. Она стала первым международным договором Павла I, с детства питавшего интерес и симпатии к рыцарству. Приверженность российского монарха рыцарским идеалам нашла отражение и в тексте конвенции. В статье XIII говорилось, что император будет следить за точным исполнением мальтийскими кавалерами законов и статутов ордена, поскольку «обязанности мальтийских кавалеров, предписанные мудрыми постановлениями того Ордена, всегда неразлучны с долгом каждого верного подданного к его государю и отечеству». Подлинные акты конвенции отправили на Мальту с польским кавалером Рачинским, но курьера задержали в Италии, документы попали к французам и были опубликованы. 10(21) июня 1797 года те же уполномоченные подписали в Петербурге текст конвенции, идентичный первому. Орденский совет утвердил и ратифицировал конвенцию 7 августа. Литта был назначен чрезвычайным послом, ему поручили просить Павла I в знак признательности принять звание протектора ордена, а также возложить на него и членов императорской семьи знаки Ордена Св. Иоанна Иерусалимского. Утверждённый Павлом I текст конвенции привез на Мальту Э. О'Хара, в октябре 1797 года назначенный российским полномочным министром при дворе великого магистра. 27 ноября 1797 года состоялся красочный парадный въезд посла Мальтийского ордена в Петербург. В ходе живописной торжественной церемонии, состоявшейся 29 ноября в тронном зале Зимнего дворца, Литта вручил верительные грамоты, озвучил просьбу великого магистра и орденского капитула. Фаворит Павла I Ф.В. Ростопчин в ответной речи заявил, что император принимает на себя звание и обязанности протектора ордена. Затем на Павла I и членов его семьи были возложены мальтийские кресты. В научной литературе нет единого мнения о подлинности и количестве привезённых с Мальты крестов. Пролить свет на эту проблему помогают документы Архива внешней политики Российской империи. Среди материалов, относящихся к церемонии 29 ноября 1797 года, наряду с нотами и текстами речей Литты хранится справка «Исторические сведения о трёх великих магистрах Мальтийского ордена д’Обюссоне, де Вилье де Лиль Адаме и де Ла Балетте и крестах, преподнесённых его величеству императору российскому Павлу I 29 ноября 1797 г. бальи графом Литтой, мальтийским чрезвычайным и полномочным послом»[22]. В ней очерчены основные этапы жизни и деятельности великих магистров, описаны привезённые в Россию мальтийские кресты, указано, что Павлу I были преподнесены четыре креста: два «античных», один из которых (квадратный, большего размера) принадлежал великому магистру де Вилье, другой (овальный, меньшего размера) — д'Обюссону, крест Ла Валетты на золотой цепи и «современный крест» с бриллиантами действующего великого магистра — Ф. фон Гомпеша. Первые три креста хранились в сокровищнице ордена в соборе Св. Иоанна и были изъяты по решению совета ордена. В описании торжественной церемонии говорится о возложении на императора четырёх мальтийских крестов[23]. Большие мальтийские кресты получили также подписавшие конвенцию А.А. Безбородко и А.Б. Куракин. В августе 1798 года в Петербург пришло известие о захвате Мальты Наполеоном. Члены Великого приорства российского и находившиеся в столице рыцари Мальтийского ордена, собравшись в Воронцовском дворце 26 августа, выразили протест против сдачи Мальты. Был издан манифест с объявлением великого магистра фон Гомпеша низложенным и просьбой к Павлу I принять орден «под свое державство». 10 сентября император утвердил акты Великого приорства российского и принял «всех благонамеренных членов ордена под своё высочайшее руководство». В прокламации от 27 октября 1798 года, подписанной от имени совета ордена Лигтой, Павел I был провозглашён великим магистром: «Видя несчастное состояние ордена нашего, совершенный недостаток способов, потерю столицы и державы его, разсеяние членов, скитающихся без начальника и без места соединения, опасности, умножающиеся округ его, и, наконец, хищные намерения, клонящиеся к разграблению его собственностей и к совершенному его разорению... мы, бальифы, кавалеры Большого креста, командоры, кавалеры Великого приорства российского и другие члены Ордена Св. Иоанна Иерусалимского, собравшиеся в С.-Петербурге... провозглашаем его императорское величество императора и самодержца всероссийского Павла I великим магистром Ордена Св. Иоанна Иерусалимского»[24].  Портрет Павла I в костюме гроссмейстера Мальтийского ордена Художник В. Л. Боровиковский, 1800 г 13 ноября I798 года Павел I объявил о принятии им предложенного титула. Литта был назначен лейтенантом (поручиком) великого магистра. Торжественная церемония, в ходе которой на императора были возложены регалии великого магистра, состоялась 29 ноября. В тот же день император провозгласил создание в России второго Великого приорства, в которое принимались русские дворяне православного происхождения. Манифестом от 28 декабря 1798 года было объявлено о составлении ордена из двух великих приорств — российско - католического и российского. 15 февраля 1799 года были утверждены Правила для принятия дворянства Российской империи в Орден Св. Иоанна Иерусалимского[25]. В него могли принимать дворян «в малолетстве» (до 15 лет) и «в совершенном возрасте» (старше 15 лет) «для доставления Ордену защитников и воинов». За прием несовершеннолетних следовало брать взнос, вдвое больший, чем за совершеннолетних. Дворянин, вступавший в орден, должен был доказать, что «происходит от предков, приобретших дворянство воинскими подвигами», и «благородное их происхождение не менее как за 150 лет существовало». Участие в разработке Правил стало последним трудом мальтийского рыцаря графа Литты перед неожиданной отставкой и высылкой из столицы в имение жены. Она была вызвана крайне негативной реакцией Павла I на меморандум папы Пия VI, адресованный нунцию в Петербурге Л. Литте — брату Дж. Литты. В нём говорилось о незаконности провозглашения императора великим магистром, связанной с православным вероисповеданием российского монарха, а также с тем, что в процедуре провозглашения участвовали не все языки ордена. По высочайшему повелению Дж. Литта был лишён звания лейтенанта великого магистра ордена. Новым лейтенантом стал граф Н.И. Салтыков. 17(28) марта 1799 года Литте было направлено письмо из Коллегии иностранных дел, в котором говорилось: «Поскольку Вы являетесь обладателем очень красивого имения, преподнесённого Вам в качестве приданого госпожой графиней, поездка в него могла бы быть очень полезна для блага Ваших личных дел и для здоровья Вашей супруги»[26]. За время кратковременного правления Павла I появилось около двух десятков указов, касавшихся ордена. Подобную активность трудно объяснить лишь симпатией императора к рыцарству. Орден Св. Иоанна Иерусалимского и остров Мальта занимали определённое место в политических планах монарха. Можно предположить, что в ордене, который, по замыслу императора, должен был объединить православное и католическое дворянство, Павел I видел средство противодействия французской революции. Эта мысль прослеживается в манифесте от 28 декабря 1798 года: «Законы и установления сего Ордена рождают любовь к добродетели, утверждают добрые нравы, укрепляют узы подлежащего повиновения и предъявляют сильную преграду против бедствий, происшедших от безумной страсти к переменам и новостям необузданным, своевольству мыслей. Словом. Орден сей представляет государствам способы укрепляться в ограждении безопасности и распространении славы»[27]. Кроме того, как отмечают многие исследователи, стремление распространить на Мальту русское влияние было следствием активизации политики Павла I на Средиземном море во второй половине 1790-х годов[28]. Остров привлекал внимание монарха как удобный опорный пункт для российского флота. В связи с этим Россия вела активные переговоры с Англией и Неаполитанским королевством о судьбе Мальты после её освобождения от французских войск. Захват острова английскими вооружёнными силами в 1800 году и разрыв отношений с Англией привели к тому, что Павел I обсуждал проблему принадлежности Мальты и возврата ее ордену с Наполеоном Бонапартом. Александр I 16 марта 1801 года, через несколько дней после восшествия на престол объявил, что принимает звание протектора Ордена Св. Иоанна Иерусалимского. Петербург оставался резиденцией ордена. Решение вопроса об избрании великого магистра передавалось капитулу ордена, созвать который предлагалось в Петербурге. Так новый император дал понять, что не собирается возлагать на себя сан великого магистра, но в первые годы царствования пытался удержать орден в орбите русского влияния. На европейской арене императорские дипломаты настаивали на выводе с Мальты английских войск и возвращении острова законному «владельцу» — Ордену Св. Иоанна Иерусалимского. Кроме того, были предприняты усилия, направленные на то, чтобы добиться признания папой законности избрания Павла I великим магистром и его указов по делам ордена. Но эти попытки не увенчались успехом. В феврале 1803 года Пий VII дал согласие на избрание великим магистром Ж.-Б. Томмази, кандидатуру которого предложило Великое приорство российское. Англия не выполнила статьи Амьенского договора 1802 года о передаче Мальты ордену и не вывела свои войска с острова. Штаб-квартира ордена была перенесена в Мессину. Орден прекратил своё существование в России в результате принятия ряда законодательных актов. 26 февраля 1810 года Александр I подписал указ на имя фельдмаршала графа Н.И. Салтыкова о передаче финансовых средств ордена в государственную казну[29]. Сенатский указ от 20 ноября 1811 года ликвидировал фамильные командорства[30]. 20 января 1817 года было обнародовано утверждённое императором Положение Комитета министров, согласно которому российским подданным запрещалось носить и получать мальтийские кресты, поскольку приорства «в России более не существует»[31]. Примечания: [1]Бантыш - Каменский Н.Н. Обзор внешних сношений России. М.. 1896 г. Ч. 2. С. 224. [2] Архив внешней политики Российской империи (АВПРИ). Ф. 66. Оп 66/2. 1720 г. Д. 1.Л. I. [3]Там же Он 66/1. 1720г. Д. 1. Л. 1.1 об [4]Там же. Оп. 66/6. Д.41. Л.2. [5]Там же. Д. 5. Л. 2. 2 об. [6]Там же. Д. 72. Л. 2 6. [7]Там же. Д. 6. Л. 5-6 об. [8]Там же. Д. 74. Л. 8. 8 об. [9]Там же. Д. 7. Л. 1.2. [10]Перминов П. Под сенью восьмиконечного креста (Мальтийский орден и его связи с Россией). М., 1991. С. 85. 86. [11]Там же. С. 83. [12]АВПРИ. Ф. 66. Оп. 66/6. Д. 164. Л. 2. [13]Там же. Д. 93. Л. 22.23. [14]Там же. Л. 1—16. [15]Там же. Д. 96. Л. I 5. [16]Там же. Д. 108. Л. 3.4. [17] Там же. Д. 26. Л. I. I об. [18]Там же. Д. 30. Л. 4. 4 об. [19]Депеши графа Литты, посланника Мальтийского ордена в С.-Петербурге, писанные в конце 1796 г. и начале 1797 г Введение, русский перевод и подстрочные примечания — князя П.П. Вяземского// Сборник Императорского Русского исторического общества. СПб., 1868. Т. 2. С. 188. [20Полное собрание законов Российской империи (ПСЗРИ). Собрание 1-е. Т. 24. № 17708. [21]Там же. Т. 24. № 18249. u АВПРИ. Ф. 66. Оп. 66/6. Д. 172. Л. 91-94. [22]Там же. Л. 78. [23]Там же. Д. 175. Л. 26-28, 31 об. [24]ПСЗРИ. Собрание І-с. Т. 25. N 18859. [25]АВПРИ Ф 66. Оп. 66/6. Д. 181. Л. 9,9 об. [26]Там же. Ф. Канцелярия министра иностранных дел. Он. 468. Д. 7606. Л. 43—45 об., рукописная копия. [27]Станиславская М. А. Русско-английские отношения и проблемы Средиземноморья (1798—1807). М., 1962. С. 140-142. [28]ПСЗРИ. Собрание І-е. Т. 31. №24134. [29]Там же. №24882. [30]Там же. Т. 34. Nt 26626. Ю.В. Басенко.  ertata Тэги: европы., екатерина, империя, интересный, история, история., культура, мальтийский, непознанный, орден, павел, пётр, познавательный, разный, россии, россии., российский Социализм и Империя2013-05-20 17:43:08... «Спасая империю. Антикризисная программа ... пространства». Красная Империя продолжала политико ... + развернуть текст сохранённая копия Император Николай II : мифы и практика  19 мая 1868 года родился последний Русский Царь Николай Александрович Романов. По поводу его правления до сих пор ведутся ожесточенный споры. Многие считают, что он являл собой отрицательный пример слабого правителя, слишком погруженного в личную жизнь – в ущерб национально-государственным интересам. «Прозевал революцию» - таково любимое обвинение многих «белых». В то же время «красные» упрекают его как раз в том, что он «подавлял революцию». И ведь действительно, первая русская революция 1905-1907 годов была подавлена весьма решительно, хотя тогда против трона выступили миллионы – в отличие от локального петербургского беспорядка марта 1917 года (другое дело сами беспорядки спровождались тщательно спланированным верхушечным заговором, но это уже тема отдельного разговора). Опять-таки, будь Государь слабым правителем, мечтающим уйти в личную жизнь, то он с готовностью бы пошёл на требование российской либеральной оппозиции, поддерживаемой Западом, ввести т. н. «ответственное министерство». Тогда реальная власть перешла бы в руки либеральных думских политиков (и стоящей за ней крупной буржуазии), в то время как Царь превратился в декоративного конституционного «монарха».  О качествах Николай Второго как государственного деятеля и политика существуют самые разные отзывы. Так, французский президент Э. Лубэ отмечал: «Обычно видят в Императоре Николае II человека доброго, великодушного, но слабого. Это глубокая ошибка. Он имеет всегда задолго продуманные планы, осуществления которых медленно достигает. Под видимой робостью Царь имеет сильную душу и мужественное сердце, непоколебимо верное. Он знает, куда идет и чего хочет». А вот что пишет А. П. Извольский, бывший в 1906-1910 годах министром иностранных дел: «Был ли Николай II от природы одаренным и умным человеком? Я, не колеблясь, отвечаю на этот вопрос утвердительно. Меня всегда поражала легкость, с которой он ухватывал малейший оттенок в излагаемых ему аргументах, а также ясность, с которой он излагал свои собственные мысли». Как видим, данные оценки расходятся с мнениями критиков Государя (впрочем, это не единственные положительные отзывы.) Что же касается отрицательных, то они частенько были основаны на разнообразной чернухе. Чего стоит хотя миф о распутинском влиянии на Царя! А ведь он был развеян еще Чрезвычайной следственной комиссией Временного правительства, вынужденной признать полное отсутствие такого вот влияния. Дело было, конечно, не столько в личных качествах Государя и даже в обстоятельствах его правления. Российская Империя была раздираема противоречиями, которые накапливались годами и даже столетиями. Вспомним, что еще в XVII веке русское общество потряс страшный Раскол, который во многом отдалил элиту от нации. Дальнейшая вестернизация только усугубила положение дел, сделав Россию зависимой от западного капитал, а русский трон – от алчных олигархов, мечтающих вырвать у русского правительства политическую власть. Надо сказать, что правительство это понимало и постепенно сдвигалось в сторону антикапиталистического социализма. Собственно говоря, для России всегда была присуща сильная монархо-социалистическая традиция, берущая начало еще в стародавние времена. Так, в Московской Руси крупные купеческие корпорации наделялись серьезными привилегиями, но им приходилось выполнять за это серьёзные же государственные обязательства. Они были торгово-финансовыми агентами правительства, закупали товары, находившиеся в казенной монополии, управляли крупными таможнями и.т.д.  Такая специфика берет свое начало еще в древности, когда купец был своеобразным воином, а воин — своего рода купцом. «Правда Ярослава» ставит на один юридический уровень «мечника» и «купчину». Любопытно, что в словаре В. Даля слово «товар» имеет еще и значение военно-купеческого похода. В летописях князья ставят свои «товары» напротив «градов». Участников данных военно-торговых экспедиций в Древней Руси именовали «товарищами». В XX веке его берут на вооружение социалисты, которые, борясь с буржуазностью, невольно пробудили некоторые древние архетипы. В петровской России промышленная модернизация опиралась, прежде всего, на казенное хозяйство, и это опора на госсектор была важнейшей отличительной чертой русской экономики даже и в период интенсивной капитализации. Один из ведущих идеологов русского монархизма И. Л. Солоневич, ничуть не сочувствующий социализму и коммунизму, писал: «Императорская Россия была страной, в которой по тем временам «обобществленный сектор народного хозяйства» был больше, чем где бы то ни было в мире. Государственный Банк контролировал все банки России и имел исключительное право эмиссии кредитных билетов. Большинство железных дорог принадлежало казне, а оставшиеся частные дороги стояли накануне «выкупа в казну»; государство владело огромными земельными пространствами, владело заводами и рудниками. Земская медицина была поставлена так, как она и сейчас не поставлена нигде во всем мире. Земства начинали строить свою фармацевтическую промышленность — с помощью государственного кредита. Русское кооперативное движение было самым мощным в мире». («Народная монархия») Исследователи отмечают, что казенные заводы вовсе не являлись коммерческими предприятиями, что особенно подчёркивалось в официальных документах. Особую роль играли государственные заказы, которые делали все ведомства. Безусловно, стоит отметить наличие казенных монополий и акцизов, дававших около половины всего дохода империи. «Итак, одна часть промышленности находилась в собственности государства, другая часть в той или иной степени подлежала государственному регулированию, - отмечает исследователь А. А. Новиков. - Но обе эти части оставались практически вне сферы рыночных отношений». («История российского предпринимательства»)  В начале 1914 года правительство было намерено ввести пятилетние циклы планирования, намечающие темпы и сроки строительства железных, дорог, портов и крупных ГЭС (Днепровской и Волховской). Это уже была заявка на плановую экономику, что в очередной раз роднит Российскую империю и СССР. Во время первой мировой войны выявились глубинные противоречия между государством и крупным частным капиталом, который использовал саму войну для наращивания своего экономического могущества и политического влияния. Основной упор они делали на взвинчивании цен. С резкой критикой крупного капитала выступили монархисты. Так, правый публицист С. Бельский отмечал: «Дело дошло до того, что трудно указать хотя бы на один предмет широкого, массового потребления, который не был бы обложен чудовищным налогом в пользу явных и тайных промышленных и банковских организаций». («Московские ведомости». - 3 октября 1915 года). А годом позже «Московские ведомости» восклицали: «Кругом идет вакханалия наживы - промышленные акулы, начиная от мелкого лавочника до блестящего дельца, уже не удовлетворяются барышом сто на сто: разгул жадности толкает на ... новые взвинчивание цен, и с этой целью сотни тысяч пудов товара припрятываются куда попало или «забываются» («Московские ведомости». - 15 октября 1915 года). Правительство всерьез решило ограничить влияние крупного капитала, который лоббировал свои интересы через т. н. «военно-промышленные комитеты» (ВПК). Эти структуры резко взвинчивали цены на свою продукцию, используя систему распределения заказов. Руководство страны решило прекратить эту гонку цен, и 22 июня 1916 года было принято постановление, которое предписывало урезать посреднические функции ВПК. (О коллизиях вокруг этого весьма интересно и подробно писал С. Рыбас.) Военная цензура отныне пропускала критику ВПК, ранее запрещенную. Кроме того, был установлен жёсткий контроль за бюджетами Всероссийского земского союза, Всероссийского союза городов и других пролиберальных организаций, ориентированных на крупный капитал. Военное министерство, обеспечивающее своеобразную «госприёмку» профильной продукции, усилило свою активность на этом направлении. Отдельные ведомства готовились к «экспансии» - так, министерство планировало создать собственные металлургические заводы и расширить свою сеть транспортного машиностроения. Характерно, что либеральная оппозиция охарактеризовала эти меры как «государственный социализм». (После Февральской революции крупные предприниматели добились создания особой комиссии, которая свернула прежнюю систему государственного регулирования.)  И «верхи» действительно задумывали провести комплекс мероприятий по социализации России. С настоящей государственно-социалистической программой выступил великий князь Кирилл Владимирович, оформивший её как проект тронной речи (1916). (Подробно программа в. к. была проанализирована в исследовании В. В. Хутарева-Гарнишевского «Спасая империю. Антикризисная программа великого князя Кирилла Владимировича».) Прежде всего, великий князь предлагал ввести всеобщую трудовую повинность населения России в возрасте от 16 до 60 лет. Он настаивал на установлении жесточайшего контроля за производством и распределением продуктов первой необходимости (спичек и хлеба). Спекуляция и искусственный дефицит приравнивались к мародёрству. Хлебная торговля подлежала национализации – с одновременным созданием государственной сети элеваторов, складов и зернохранилищ. Хлебную монополию предполагалось дополнить полной монополией на добычу металлов, нефти, угля и хлопка, а также на лес и сахар. Далее следовало положение о национализации железных дорог. В области финансов великий князь предлагал отказаться от золотого обеспечения рубля. ( К слову, это было одним из давнишних требований русских монархистов.) В качестве же обеспечения национальной валюты Кирилл Владимирович видел «все достояние государства» и мощь государственной власти. Тем самым финансы ставились в зависимость от национального благосостояния, что, безусловно, способствовало упрочению экономической самостоятельности государства. Планировалось введение государственной монополии всей банковско-страховой деятельности. Также предполагалась и монополия государства в области внешней торговли. В проекте настаивалось на необходимости принудительного понижения процентов по внутренним займам и вкладам в госбанк. Средства, по мнению князя, должны быть изысканы посредством проведения беспроцентных и беспроигрышных лотерей. Ничуть не смущаясь, великий князь вполне допускал возможность эмиссии. Надо заметить, что национализация уже началась, и первые итоги её были весьма внушительными. Так, правительство взяло под опеку знаменитый Путиловский завод, обанкротившийся вследствие финансовых махинаций его владельца. (Это спровоцировало грандиозную 20-тысчяную стачку.) До национализации завод практически не выпускал шестидюймовых снарядов, но после он давал уже половину от всего количества снарядов. «После мобилизации оборонной промышленности к 1917 г. военное производство в России выросло в 2, 3 раза, полностью удовлетворяя потребности фронта в оружии и боеприпасах, - комментирует эту и другие меру правительства историк В. Н. Галин. - Производство одних снарядов выросло в 40 раз. Снарядов наделали столько, что их хватило на всю Гражданскую войну, и даже в 1941 г. Красная Армия использовала шрапнели 1917 года выпуска». («Тенденции. Интервенция и гражданская война». Т. 2)  Можно с полной уверенностью утверждать, что царское правительство собиралось идти примерно тем же самым путём, которым пошли большевики. Конечно, меры были бы не такими жёсткими, как в гражданскую войну, но без государственно-социалистической мобилизации не обошлось бы. Хотя брутальности хватало и в Российской империи. Так, продразверстка была введена еще царским правительством - министр земледелия А. А. Риттих подписал 29 ноября 1916 года постановление «О развёрстке зерновых хлебов и фуража, приобретаемых для потребностей, связанных с обороной». Согласно этому постановлению, крестьян обязывали продавать зерно по цене, установленной государством. При этом взамен зерна часто выдавались расписки или бумажные марки. Как и при большевиках, крестьяне встретили эту меру враждебно. Только за первые два месяца с начала действия постановления было зафиксировано около ста случаев насильственного изъятия хлеба. Необходимо признать, что Советский Союз наследовал Российскую Империю не только геополитически – в плане сохранения «Большого пространства». Красная Империя продолжала политико-экономическую традицию Империи Белой. Традиция эта, вне всякого сомнения, была государственно-социалистической, только в дореволюционной России она была «инфицирована» либерально-буржуазными влияниями, а в постреволюционной – влияниями леворадикальными. Очищение этой традиции от либерализма и левачества является важнейшим залогом укрепления российской государственности и преодоления трагической вражды между «красным» и «белым». Александр Елисеев  ertata Тэги: империя, интересный, история, история., культура, непознанный, николай, познавательный, разный, россии, россии., российский, социализм, ссср, экономика Анастасия Бачу:На центральном кладбище Кишинева были осквернены могилы2013-05-13 14:35:36... в состав Российской империи. Пострадали могилы графов ... + развернуть текст сохранённая копия vse.md/component/k2/item/19...yi-mogilyi Э.В.: Маленькое пояснение для иногородних: по старинке кладбище зовут "Армянское",так как оно когда-то(в 18-19 веке) было местом захоронения армян, но уже многие десятилетия это привилегированное центральное кладбище Кишинева,наподобие Новодевичьего в Москве... Что же касается сути - то "цензурных слов" у меня нет... В преддверии Родительского дня, многие жители города Кишинева заранее посещают кладбище, чтобы привести в порядок могилы близких. Именно так, до меня дошли сведения о замеченных актах вандализма на Армянском кладбище. Обстановка, которая творится на одном из старинных кладбищ Европы, мягко говоря – печальна. На центральной площади муниципального Армянского кладбища все чистенько, красиво и богато, но стоит пройти чуть дальше, то сразу видно, как на самом деле обстоят дела. Более десятка могил времен 19 века и старше, пострадали от рук вандалов, которые никак не уважают память умерших. Тэги: армянский, бедствие, бессарабия, вандал, дорин, заметка, империя, киртоакэ, кишинев, кишинева, кладбище, молдова,приднестровье,молдавский, неангажир., новость, политолог, примэрия, происшествие, российский, румыноунионисты, язык Иар Эльтеррус — цикл « Отзвуки серебряного ветра »2013-05-04 23:01:20Аннотация [[навестить блог, чтобы проверить этот интерцептор]] [[навестить блог, чтобы проверить ...

Аннотация [[навестить блог, чтобы проверить этот интерцептор]] [[навестить блог, чтобы проверить этот интерцептор]] [[навестить блог, чтобы проверить этот интерцептор]] [[навестить блог, чтобы проверить этот интерцептор]] [[навестить блог, чтобы проверить этот интерцептор]] [[навестить блог, чтобы проверить этот интерцептор]] [[навестить блог, чтобы проверить этот интерцептор]] Мои мысли о книге: Долго не мог решить, писать ли о каждой [...] Запись Иар Эльтеррус — цикл « Отзвуки серебряного ветра » впервые появилась Книжная полка Fotoram'ы. Тэги: битва, ветра, война, дракон, звездный, злой, иар, империя, иной, инопланетный, инопланетянин, интеллект, интрига, искусственный, киборг, космический, магия, орки, отзвук, попаданцы, раса, реальность, рекомендовать, серебряный, спецслужба, фантастика, цикл, читать, эльтеррус, эльф Кому выгодны теракты в США2013-04-30 17:24:32... -вторых, для умирающей империи, не имеющей шансов ... + развернуть текст сохранённая копия  Если бы в США не произошла серия террористических актов, официальному Вашингтону следовало бы их придумать. О потере влияния США в мире уже открыто говорят и сами американцы. В докладе под названием «Глобальные тенденции 2025 года: изменившийся мир» ведущие американские политологи, экономисты и футурологи указывают, что доминирующее положение Соединенных Штатов в мировой экономике и в военной сфере скоро станет делом прошлого. (1) Очередной же виток нагнетания антитеррористической истерии может, во-первых, на время помочь этому государству-банкроту решить свои внутриполитические проблемы. Во-вторых, для умирающей империи, не имеющей шансов сохранить мировую гегемонию, крайне важно оставить после себя наследие, не позволяющее основным геополитическим конкурентам в обозримом будущем получить возможности для быстрого развития и дележа «американского наследства». А для этого, еще до возвращения США к статусу регионального центра силы, Америке необходимо оставить после себя на просторах Старого Света хаос, анархию, локальные конфликты и религиозные войны. Что произошло на самом деле? По официальной версии правительства США, террористические акты в Бостоне совершили чеченцы, братья Царнаевы. Таким образом, в преступлении уже найден «российский след», что не замедлит сказаться на двустороннем диалоге США и их геополитического оппонента – России. Теперь следует ждать очередного витка обвинений России в недостаточной поддержке борьбы против «исламского терроризма» и требований облегчить доступ военным подразделениям США на территорию РФ, прекратить противодействовать открытию американских военных баз в Центральной Азии и Закавказье и так далее. Взрывы в Бостоне - не единственный террористический акт, происшедший в США за короткий промежуток времени. Взрывы в Техасе и Атланте, диверсионная атака в Силиконовой долине, конверты с рицином, направленные в адрес Б.Обамы и сенаторов Р.Уикера и К.Левина, – вот неполный список акций по нагнетанию паники в американском обществе. Обращает на себя внимание, что об исполнителях других террористических актов говорится несравненно меньше или не говорится вообще. Видимо, не удалось создать убедительный «образ врага», который можно было бы навязать всему миру. Наблюдается и ряд других странностей… Во-первых, террористические акты очень разноплановы по манере исполнения и имеют слишком широкий географический разброс, чтобы их исполнителем была одна организация, пусть даже очень могущественная. Во-вторых, ответственность за них до сих пор не взяла на себя ни одна из террористических группировок, хотя именно подобного рода сомнительная слава и является обычно целью террористов. В-третьих, количество несообразностей и «проколов» исполнителей террористических актов просто зашкаливает. По заявлению правоохранительных органов США бомбы, примененные в Бостоне, были изготовлены из обычных кастрюль-скороварок. И, словно по заказу, всплывает информация, что в 2010 г. в англоязычном интернет-журнале, связанном с «Аль-Каидой», описывалась бомба из скороварки. Конечно же, поголовно говорящие на арабском языке террористы не могли обсуждать вопрос изготовления бомб на родном языке и втайне от посторонних. Это просто необходимо было разместить в общедоступной сети на понятном антитеррористическим службам США языке, чтобы информация нашла своего адресата. Или чтобы была использована в нужное время и в нужном месте. Вторая несообразность – появление в сети фото присутствующих во время бостонского забега «морских котиков» (Navy SEAL), элитного морского спецназа США, боевых пловцов, по праву считающихся одним из сильнейших в мире диверсионных подразделений. (2) Если отбросить нелепое предположение, что форма элитного засекреченного спецподразделения диверсантов свободно продается в киосках сувенирной продукции, возникает мысль, что люди в форменных кепках, с предметами, похожими на детонаторы в руках, должны были быть замеченными бдительными гражданами и бесстрастными видеокамерами, которыми после 11 сентября буквально нашпигованы улицы американских городов. И, наконец, совершенно вопиющий прокол. В Facebook появилась страничка в память о жертвах взрывов в Бостоне, открытая за несколько часов до того, как они произошли. Страница создана в 7 часов 37 минут. Взрывы произошли около 15 часов. (3) До сих пор ни террористы, ни американские спецслужбы не давали поводов подозревать себя в идиотизме. Значит, попадание этого факта в поле зрения конспирологов-любителей также было запланировано. В практике спецслужб всего мира существует такое понятие, как «операция прикрытия», особенностью которой является целенаправленный вброс в открытые источники информации, призванной отвлечь внимание от главной операции и ее истинных целей. Попадание в кадр представителей сверхсекретного подразделения Navy SEAL и видимый каждому пользователю временной люфт между открытием странички в Facebook и взрывами очень похожи именно на такую операцию. Легко «разоблачив сенсационные данные», доморощенные конспирологи прекратят поиски, а обыватели удовлетворятся распространением открытых «секретов» в социальных сетях. Истинные цели и заказчики операции «Бостонские взрывы» неизвестны и вряд ли станут когда-либо известны. Примером тому служит убийство президента США Дж. Кеннеди, также списанное на фанатика-одиночку Л.Освальда, подобно Т.Царнаеву весьма кстати погибшего сразу после задержания. А вот вопрос, кому выгодно усиление «борьбы с терроризмом», гораздо более прозрачен. После взрывов «башен-близнецов» в сентябре 2001 г. на усиление безопасности в США было потрачено около 800 млрд. долл. (4) Вследствие фискального обрыва в США уже в этом году ассигнования на военные и социальные программы будут урезаны на $85 млрд., из них 46 млрд. – военные программы. А в течение ближайших десяти лет расходы по данным статьям сократят на 1,2 трлн. США будут вынуждены частично свернуть обучение личного состава и отправить в неоплачиваемый отпуск тысячи гражданских служащих, в апреле ВМС снимут с боевого дежурства четыре авиазвена, а ВВС сократят часы летной подготовки. США также отказались размещать системы ПРО в Польше и, вероятно, откажутся от размещения в Румынии. При этом за последние два десятилетия в США всего дважды предприняли значительные сокращения военных расходов: после падения Берлинской стены и на волне финансового кризиса 2008 г. Но вскоре в обоих случаях военные расходы увеличились вновь. В то же время «мирная» и «социалистическая» политика Б.Обамы вызывает резко негативную реакцию вашингтонских «ястребов» Республиканской партии США. В частности, отказ от системы ПРО в Европе привел к обвинениям в адрес действующего президента США в сговоре с Россией. Влиятельное издание Foreign Policy приводит слова видного республиканца конгрессмена Тернера: «Проблема тайного соглашения президента с русскими состоит в том, что мы не понимаем, что мы от этого получим». (5) Не меньшую ярость вызывает отказ Б.Обамы от начала военных действий в Сирии и Иране, «предательство» Израиля и сокращение военных расходов. Как замечает в своей редакционной статье The Financial Times, «в ближайшие дни будут вестись напряженные дебаты о том, как следует ужесточить внутреннюю безопасность США после этих злодеяний». А влиятельная немецкая Die Welt подчеркивает, что «для самого Барака Обамы от быстрого и тщательного расследования трагедии в Бостоне зависит многое. У американцев могут появиться сомнения, способен ли нынешний президент обеспечить безопасность США». (6) Взрывы же «кастрюль», о которых якобы было известно еще в 2010 г., а также заблаговременное появление в Facebook страницы памяти жертв терактов – для обывателя прекрасная иллюстрация неспособности государства во главе с Б.Обамой бороться с угрозами обществу. С «котиками» несколько сложнее, но главе Белого дома в случае обвинений будет очень сложно доказать, что он не давал приказа направить спецподразделение на охоту за собственными гражданами. А уж то, что власть демократов не контролирует работу спецслужб, и вовсе просится с языка. Как бы там ни было, но всплеск террора на всей территории США станет весьма весомым аргументом для увеличения бюджетного финансирования антитеррористических и военных программ. Что и требуется военному лобби США. Союз «нового мирового порядка» и «джихада» Следствием террористических актов 11 сентября 2001 г. стала объявленная тогдашним президентом США Дж. Бушем «глобальная война с террором», в реальности обернувшаяся приходом к власти во многих странах Ближнего Востока структур «Аль-Каиды» и усилением позиций США в Евразии. Удивительно это лишь на первый взгляд. На самом же деле использование терроризма в политических целях для решения государственных задач стало приоритетом США еще в середине ХХ в. Одной из наиболее известных операций такого рода явилась «Ирангейт», проводившаяся под контролем тогдашнего вице-президента США Дж. Буша (старшего), во время которой ЦРУ направляла вырученные от продажи иранским террористам оружия средства на финансирование никарагуанских «контрас». Ведущую роль сыграли США и в становлении «исламского терроризма». Еще в январе 1979 г. З.Бжезинский заявил, что «дуга напряженности» Иран – Афганистан - Индостан является серьезным вызовом Западу, но одновременно и лучшим оружием против СССР». (7) Как пишет американский профессор Питер Дейл Скотт в опубликованной журналом Global Research статье «Вашингтонский сговор с террористами», З.Бжезинский укрепил союз САВАК (шахской разведки Ирана) с исламистскими предшественниками «Аль-Каиды», а директор ЦРУ У.Кейси направлял помощь моджахедам через пакистанскую ISI (Межведомственную разведку). Оказывало помощь ЦРУ и Управлению услуг в Пешаваре во главе с Усамой бен Ладеном для вербовки так называемого арабо-афганского иностранного легиона (будущей «Аль-Каиды»). По утверждению автора, практически во всех войнах, начиная с 1989 г., «Аль-Каида» была тайным союзником США. В частности, в конфликтах в Боснии и Косове США поддержали исламистов, в 1993 г. подразделения «Аль-Каиды» были использованы для свержения президента Азербайджана. В Судане и Афганистане действия «Аль-Каиды» послужили предлогом для интервенции, исламские террористы используются США для увеличения влияния в Средней Азии и в попытках отторжения от России кавказских республик. Начало сотрудничества с еще одной современной террористической организацией «Братья-мусульмане» спецслужбы США заложили еще в 1953 г., когда ЦРУ направляла работу правых мулл с целью свержения премьер-министра Мосаддыка в Иране. (8) Исламские террористы выступают спарринг-партнерами США и в борьбе с государствами «оси зла», создавая условия для обвинения противников США в терроризме. Так, в январе-феврале 2012 г. США и Евросоюз приняли пакет «калечащих санкций», которые должны обвалить иранскую экономику. Санкции были весьма прохладно восприняты и в мире, и в американских и европейских деловых кругах. И словно по заказу возле здания израильского посольства в Дели прогремел взрыв, а одновременно из Тбилиси поступила информация, что возле посольства Израиля было обнаружено взрывное устройство. В терактах был обвинен Иран, и санкции получили одобрение. Позже «иранский след» привел к организации «Моджахеддин-э Хальк», которая является активным врагом существующего в Исламской Республике строя и планировалась администрацией США к исключению из списков террористических организаций. (9) Однако эту тему прозападные СМИ обошли молчанием. На сегодняшний день давние союзники США из рядов «Аль-Каиды» и «Братьев- мусульман» на волне «арабской весны» пришли к власти в ряде стран Магриба и Ближнего Востока, а в военных конфликтах в Ливии и Сирии официальный Вашингтон поддерживает террористов в их борьбе против законных правительств. Великий русский писатель А.Чехов заметил, что если в первом акте пьесы на стене висит ружьё, то в последнем акте оно непременно должно выстрелить. И если в США принят ряд законов, направленных на борьбу с чрезвычайными ситуациями, эти ситуации непременно должны возникнуть. Чем больше государственный долг США и чем реальнее перспектива краха доллара, тем вероятнее установление в Соединенных Штатах диктаторского режима. Ибо только такой режим сможет провести крайне непопулярные, шоковые реформы по сокращению социальных расходов американского государства, по снижению уровня потребления в стране, по восстановлению хотя бы части утраченной промышленности ради импортозамещения. По оценкам экспертов, только фискальный обрыв в США приведет к потере 1 млн. рабочих мест, сокращению ряда социальных программ и резкому падению уровня жизни населения. Основы для законодательного обеспечения установления диктатуры под предлогом борьбы с терроризмом официальный Вашингтон начал закладывать еще в 2001 году с принятия «Патриотического акта»… После 11 сентября 2001 г. был создан Департамент внутренней безопасности (DHS) со штатом более 160 тыс. сотрудников, координирующий деятельность ЦРУ, ФБР, налоговой полиции и многих других федеральных агентств. DHS может оперировать за пределами США, осуществлять тотальную слежку и борьбу внутри страны с теми, кого власти США объявляют террористами. В соответствии с поправками, внесенными в закон от 1994 г. «О предоставлении коммуникационным компаниям помощи правоохранительным органам», компании-операторы обязаны обеспечивать совместимость своих технологий с возможностью спецслужб по электронной слежке. В период с 2004 по 2007 г. количество электронных сообщений, просмотренных спецслужбами США, выросло на 3000 %. Невозможно не обратить внимания на то, что именно в последние годы, когда риск дефолта американской экономики и крах доллара стали реальностью, значительно активизировалась и законодательная деятельность администрации США в сфере «безопасности». В 2011-2012 гг. Б.Обамой были приняты «Закон о подготовке национальных ресурсов для обороны» и «Закон о полномочиях для целей обороны», передающие право допросов и дела о внутренних расследованиях в отношении лиц, подозреваемых в терроризме, в руки военных и позволяющие бессрочно содержать под стражей любого гражданина без решения суда. На случай массовых беспорядков при Федеральном агентстве по управлению в чрезвычайных ситуациях, подчиненного DHS, созданы 800 концентрационных лагерей, где заготовлено свыше 500.000 пластиковых гробов. 16 марта 2012 г. принято правительственное распоряжение о «военном положении для мирного времени», в соответствии с которым президент делегирует главе Пентагона и прочих министерств право изымать и распределять продовольствие, скот, технику, все виды энергии, водные ресурсы, все формы гражданского транспорта, включая корабли и самолёты, а также любые другие материалы, в том числе и строительные, везде, где их изъятие представляется возможным. Примечательно, что к террористам в США стали относить и граждан страны, протестующих против экономической политики правительства. (10) Очевидно, что новая волна террористических актов – прекрасная возможность убедить американское общество в необходимости дальнейшего «закручивания гаек». Уже сейчас наблюдается отчетливое нагнетание истерии, в том числе и путем публикации постановочных снимков жертв теракта в Бостоне, с реками крови и ужаснейшими травмами. (11) Так не доставайся же ты никому! Под грузом огромных долгов США придется отказаться от имперской политики с ее дорогостоящими проектами прямой «поддержки демократии» и военных авантюр, но это совершенно не означает, что Pax Americana прекратит создавать и усиливать противоречия, способные нанести ущерб политическим конкурентам Америки. В последнее время из аналитических обзоров незаслуженно пропал тезис о стремлении США под предлогом борьбы с международным терроризмом пересмотреть институт государственного суверенитета. Между тем этот тезис очень активно использовался в американской официальной риторике после событий 11 сентября, причем не только со стороны представителей вашингтонского истеблишмента. Один из ведущих теоретиков «нового мирового порядка» и член Бильдербергского клуба Жак Аттали также призывал с трибуны ООН к отказу в международной политической практике от «устаревших» понятий суверенитета и невмешательства во внутренние дела государств. А премьер-министр Швеции и член Комиссии ООН по глобальному управлению И.Карлссон предлагал даже внести в Хартию ООН поправку, позволяющую Совету Безопасности ООН «действовать в тех случаях, когда право человека на безопасность нарушается настолько, что требует незамедлительной международной реакции». Ну а в качестве судей, принимающих решение о необходимости вмешательства, предлагались, разумеется, США и другие западные страны. В этом контексте крайне интересна роль, которую играет в современном мире так называемый «международный терроризм». Получив благодаря поддержке США и их союзников контроль над огромными территориями, денежными средствами и обладая значительным военным потенциалом, террористические структуры превратились в глобального международного игрока, не зависящего ни от одного национального правительства и ни от одной легитимной международной организации. Наоборот, с легкостью перемещаясь из страны в страну, эти террористические группировки создают условия для разрушения Соединенными Штатами национальных государств в целях реализации американских геополитических интересов. Более того, по мере роста могущества «Аль-Каиды» и других террористических группировок американцам все меньше нужны ближневосточные союзники в лице традиционных мусульманских государств. В декабре 2012 г. в статье об изменениях внешней политики США автор этого материала пришла к выводу о неизбежности подрыва со стороны США стабильности монархий Аравийского полуострова. (12) Сейчас этот процесс уже идёт. Примером может служить использование Катара в целях раздробления арабского мира. Авторитетное египетское издание Al-Ahram Al-Arabi открыто обвиняет Катар в выполнении региональных заказов США, в частности, в поддержке агрессии против Ливии, проведении спецопераций против Сирии, дестабилизации Саудовской Аравии, ОАЭ и Судана, нагнетании напряженности во время «арабской весны». Основным инструментом распространения катарского влияния в арабском мире газета называет телеканал Al-Jazeera, «главный портал связи США с арабским миром», через который проходит всё, что пожелает Вашингтон. (13) Напомним, что именно этот телеканал одновременно является «рупором террористов», который долгие годы транслировал послания Бен Ладена. Вряд ли такое «свободомыслие» стало бы возможным без санкции Вашингтона, имеющего на территории Катара крупнейшую базу ВВС США Аль-Удейд. Подрывная деятельность США против их же традиционных союзников находит объяснение, если учесть американские интересы в сфере энергетики. Амбициозные планы США стать мировым энергетическим лидером обернулись очередным финансовым пузырем в сфере добычи сланцевого газа. Министерство энергетики США установило, что цифры по производству природного газа в стране постоянно завышались. Чтобы поддерживать производство сланцевого газа, газодобывающим компаниям США нужны крупные инвестиции, которые погрязшая в долгах страна обеспечить не может. Однако есть и другой способ: устроить хаос на территории конкурентов, превратившись в редкий островок стабильности. И тогда инвестиции от изголодавшихся европейских и китайских потребителей потекут рекой. Не менее показателен и пример Мали, куда устремились после агрессии в Ливии кочевые племена туарегов, захватив как раз те территории, на которых находятся принадлежащие Франции и Китаю урановые разработки. Одновременный удар по России, Китаю и Европе наносит запланированный на 2014 г. вывод американских войск из Афганистана. Превратив эту страну в крупнейшего в мире производителя наркотиков, США фактически легализовали Талибан. Приход к власти этой выращенной американцами для борьбы с СССР радикальной исламской группировки после ухода из Афганистана оккупационных войск неминуем. Сопредельные государства уже сейчас вынуждены принимать превентивные меры. Так, Китай перебросил к границе с Афганистаном силы быстрого реагирования для обеспечения стабильности в приграничных районах, а ОДКБ приняла решение о формировании на границах Афганистана мощной авиационной группировки. Уходя из Старого Света, США оставят там подконтрольную террористам огромную «серую» зону неуправляемого хаоса и узел проблем и конфликтов, разрешить которые будет невозможно долгие годы. Тем более что с 2011 г. терроризм выступает в совершенно новом качестве - он стал всепроникающим и неуничтожимым. После прихода к власти в ряде стран объявленные когда-то вне закона представители «Аль-Каиды», «Талибана», «Братьев-мусульман» уже в качестве министров и президентов займут места в международных организациях, включая Совбез ООН. Долгая операция США по продвижению террора в официальную политику успешно завершена. Истинные заказчики терактов в США никогда не станут известны. Вполне возможно, что это действительно работа «агентов глобализма» и спарринг-партнеров США из «Аль-Каиды» или «Талибана», в одночасье благодаря сотрудничеству с Америкой преобразившихся из гонимых бандитов в респектабельных глав государств. И в соответствии со старым принципом криминалистики «кому выгодно» лучшего подарка своим кураторам международные террористы сделать не могли. (1) http://www.globalization.su/planet_...1227986424.html (2) http://www.secretsofthefed.com/navy...ks-photosvideo/ (3) http://varjag-2007.livejournal.com/4571228.html (4) http://www.rbcdaily.ru/world/562949986623726 (5) http://www.km.ru/world/2013/03/20/v...siya-im-ne-sope (6) http://www.inopressa.ru/article/17A...e/bombs_17.html (7) http://www.rau.su/observer/N12_2009/034_045.pdf (8) http://www.proza.ru/2011/08/06/519 (9) http://maxpark.com/community/politic/content/1940699 (10) http://www.fondsk.ru/news/2013/02/1...-usa-19181.html (11) http://earth-chronicles.ru/news/2013-04-21-42631 (12) http://www.fondsk.ru/news/2012/12/0...e-ii-17995.html (13) http://postskriptum....12/03/28/qatar/ Ольга ЩЕДРОВА Американская демократия: что за фасадом?  ertata Тэги: dhs, афганистан, ближний, восток, геополитика, геополитика., глобализм, заграница, заграница., зла, зла., империя, интересный, непознанный, новость, оон, политика, политика,, рубежом, событие, сша, сша-империя, терроризм, цру

Главная / Главные темы / Тэг «империи»

|

Категория «Писатели»

Взлеты Топ 5

Падения Топ 5

Популярные за сутки

300ye 500ye all believable blog cake cardboard charm coat cosmetic currency disclaimer energy finance furniture hollywood house imperial important love lucky made money mood myfxbook new poetry potatoes publish rules salad sculpture seo size trance video vumbilding wardrobe weal zulutrade агрегаторы блог блоги богатство браузерные валюта видео вумбилдинг выводом гаджеты главная денег деньги звёзды игр. игры императорский картинка картон картошка клиентские косметика летящий любить любовь магия мебель мир настроение невероятный новость обзор онлайн партнерские партнерских пирожный программ программы публикация размер реальных рубрика рука сайт салат своми стих страница талисман тонкий удача фен феншуй финансы форекс цитата шкаф шуба шуй энергия юмор 2009 |

Загрузка...

| Copyright © 2007–2025 BlogRider.Ru | Главная | Новости | О проекте | Личный кабинет | Помощь | Контакты |