|

Каталоги Сервисы Блограйдеры Обратная связь Блогосфера

Какой рейтинг вас больше интересует?

|

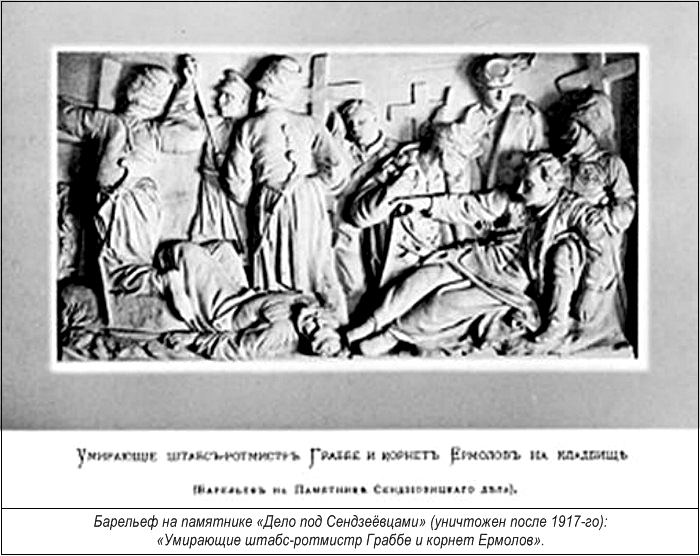

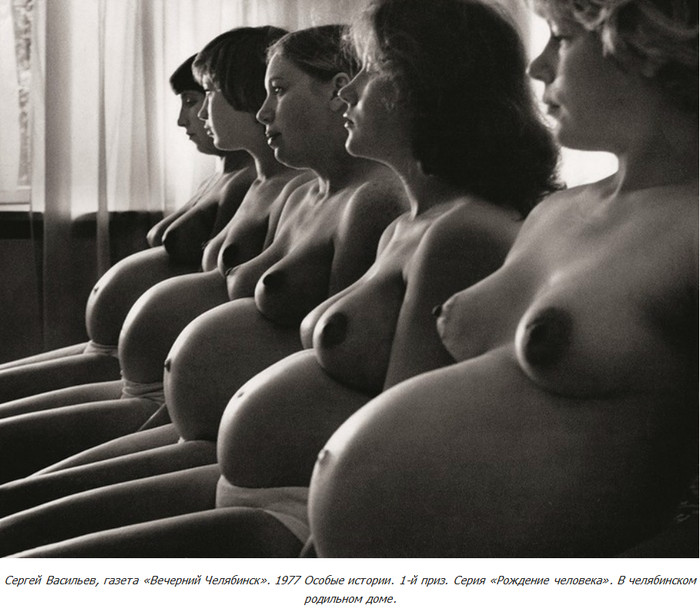

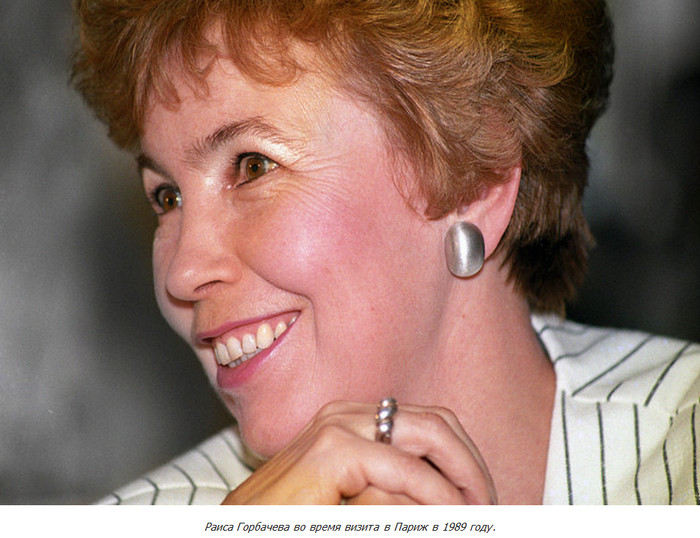

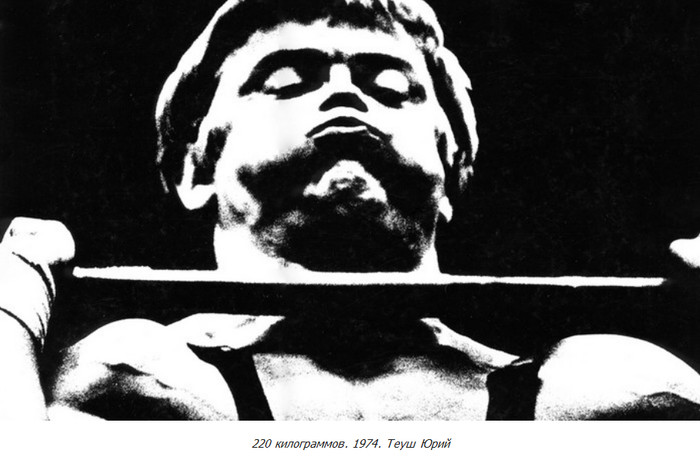

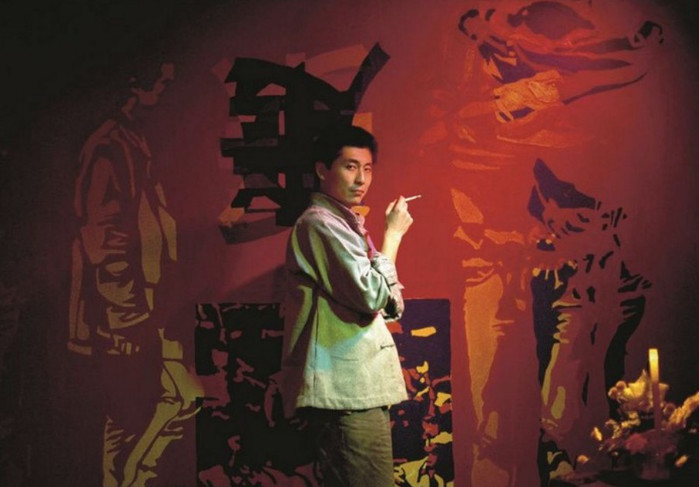

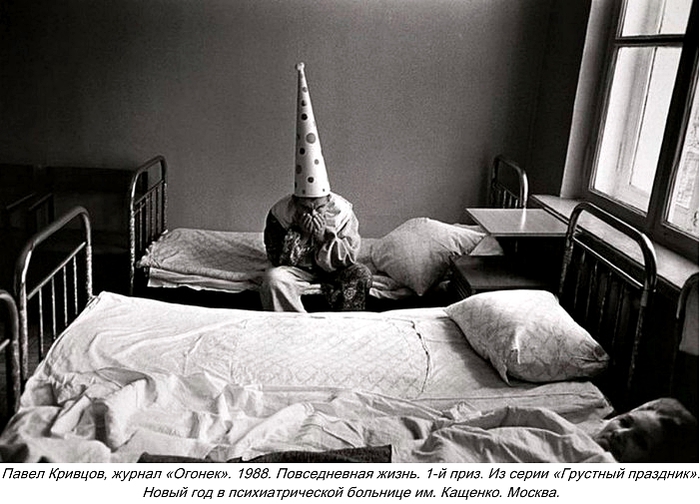

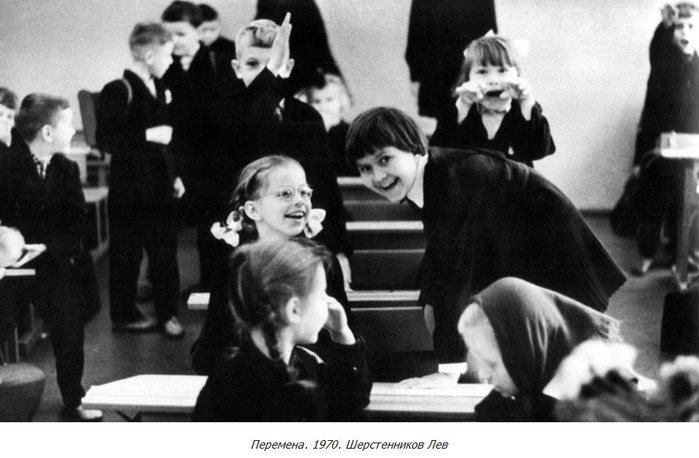

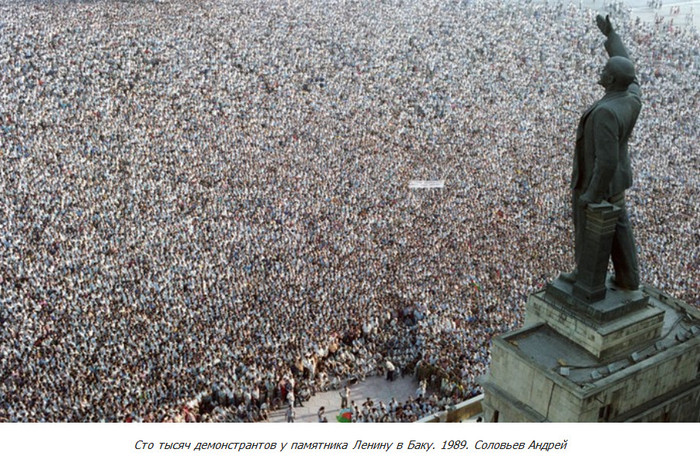

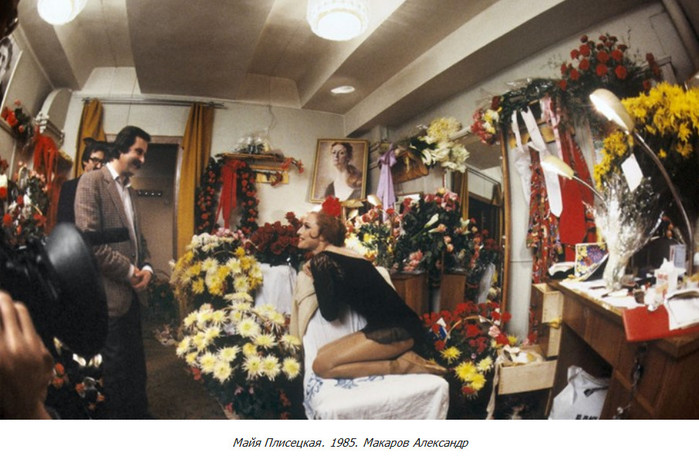

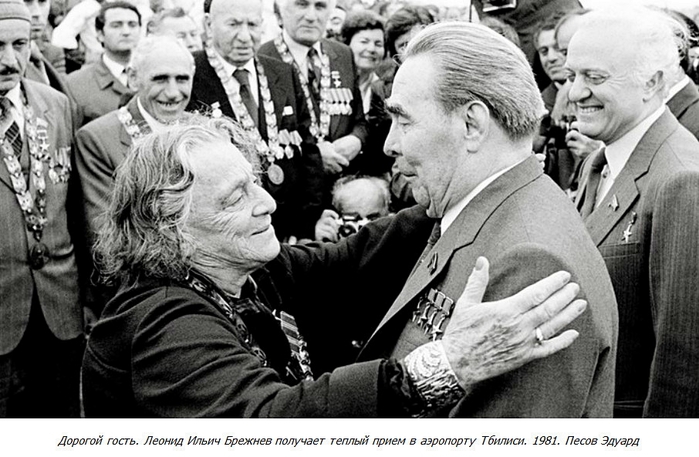

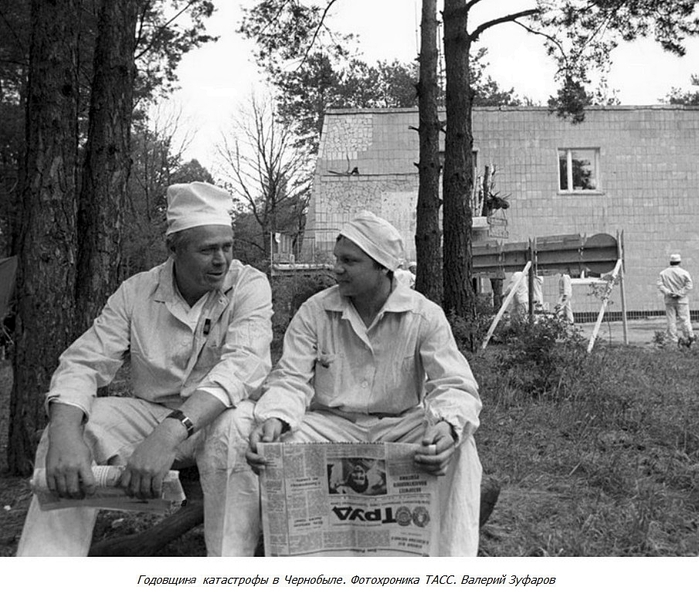

Русские не сдаются: когда врагов в 40 раз больше2013-08-22 12:05:46 + развернуть текст сохранённая копия + развернуть текст сохранённая копия На 2013 год приходится 150-летие мятежа польской шляхты, выступившей, как говорят теперь в Варшаве, с целью «восстановить Речь Посполитую обоих народов». В Польше почетный патронат над празднованием события принял президент Б.Коморовский, торжественное открытие состоялось в начале года в президентском дворце в Варшаве. В различных мероприятиях - концертах, конференциях, вернисажах, тематических выставках, посещениях мест памяти и т.д. - на протяжении всего 2013 года принимают участие представители высших государственных органов Польши - председатели Сейма и Сената, представители Совета охраны памяти борьбы и мученичества, Министерства обороны, многочисленных обществ и организаций. Одна из первоочередных задач польской пропаганды на территориях западнее Смоленска – превращение 150-летия польского мятежа в символ польско-литовско-белорусского единения на антирусской и антироссийской основе. Делается это не безуспешно. Так, Сейм Литвы объявил 2013-й Годом восстания 1863 года против России, подчеркнув в официальном заявлении МИД, что «восстание связало воедино судьбы трёх народов – поляков, белорусов и литовцев и этим показало им направление развития…». Нынешняя официальная белорусская историография вместо термина «Польское восстание 1863–1864 гг.» вслед за западными соседями уже использует другой термин: «Восстание 1863–1864 гг. в Польше, Литве и Беларуси»... Одну из главных ролей в польской пропаганде играет мифологизация «патриотической шляхетной жертвенности» участников мятежа. На фоне этих пропагандистских усилий напомним об одном (вычеркнутом после 1917 года из исторической памяти нашего народа) факте реального, а не выдуманного героизма и жертвенности. * * * 150 лет назад, в середине августа 1863 года, отряд из 42 добровольцев (гродненские гусары, донские и линейные казаки) гнался за бандой из нескольких сотен польских мятежников, терроризировавшей местное население. Командовал отрядом 25-летний Александр Павлович Граббе – герой Кавказской войны, награжденный за храбрость в «делах с горцами» высшими орденами империи - св. Станислава 2-й и 3-й степени, св. Анны 3-й степени с мечами и бантом, св. Владимира 4-й степени, чином штаб-ротмистра и переводом в лейб-гвардии Гродненский гусарский полк, патронируемый лично императором и комплектовавшийся в основном уроженцами земель бывшей Речи Посполитой…  Бежавших во весь опор «инсургентов» во главе с паном Бентковским нагнали около деревни Сендзеёвице (Sedziejowice), где им удалось соединиться с другой бандой. Русский отряд оказался фактически на открытой местности – у пары сараев для хлеба, стоявших рядом с кладбищем в конце селения, лежащего в котловине, окруженной возвышенностями, засеянными пшеницей. Сражаться, используя сараи изнутри, было невозможно, ввиду отсутствия окон. Тем не менее, Граббе приказал оставить даже мысль об уходе или сдаче, решив «драться до последней капли крови». И до этого боя отряды, которыми командовал летом 1863 года молодой штаб-ротмистр гродненских гусар, гоняли и успешно били мятежные банды примерно 8-9-кратно превосходившие их числом. Однако на этот раз поляков оказалось очень много. Объединенные силы мятежников составили свыше 1200 кавалеристов и более 400 пехотинцев – всего до 2000 человек. Моментально осмелев, они окружили маленький отряд преследователей, пообещав «братьям-шляхтичам» жизнь за выдачу казаков и переход на их сторону. Те в ответ… атаковали более чем 40-кратно превосходившие силы противника. В первых схватках русские использовали с фронта как прикрытие стены сараев. Однако толку от них было мало, поскольку с тыла их атаковали два эскадрона улан и густая цепь польской и прусской пехоты. Число раненых и убитых росло ежеминутно – 42 человека были плотно окружены и расстреливаемы неприятелем со всех сторон. Поляки бросались в атаку несколько раз, каждый раз в уверенности, что победа уже в руках. Русским, испытывавшим недостаток боеприпасов, по словам участника, «приказано было не стрелять иначе как в упор. Атака всякий раз встречалась гробовым молчанием, и всякий раз поляки не выдерживали: в 20 шагах поворачивая коней, они получали несколько выстрелов вдогонку». Командир русских, уже дважды раненый, категорически отклонял все предложения о сдаче, «спокойное, почти веселое выражение прекрасного лица не оставляло его ни на минуту». Бой у сараев длился несколько часов, после чего поляки «видя невозможность взять нас силою, зажгли соседние строения; огонь быстро распространился, и мы внезапно увидели себя посреди дыма и пламени. Жара сделалась невыносимою и принудила нас отойти на несколько шагов от сараев. Гибель уже казалась неизбежною: способных драться от сараев отошло не более 25 человек, некоторые были уже ранены; лошадей осталось только 4: остальные были убиты или вырвались из рук владельцев; мы стояли на открытом месте под самым страшным огнем, и нас окружили более 1000 человек кавалерии… Но не так-то легко было восторжествовать над этой горстью людей, решивших драться насмерть, и триумф поляков был еще не близок». Отбивая непрерывные атаки противника, поредевший отряд храбрецов вышел, неся раненых, из пламени полыхавших строений на кладбище: «...пули осыпали нас: чтобы менее терпеть от них, наша кучка немного раздвинулась и медленно, шаг за шагом направилась к кладбищу. Видя это, два польских эскадрона бросились в карьер. Мы снова сомкнулись, залегли в дорожную канаву и ждали. Минута была торжественная! Последний акт борьбы, казалось уже наступил… но видно эта горсть людей имела вид слишком грозный: в 15-ти шагах эскадроны снова повернули назад, снова получили несколько выстрелов вдогонку, и мы беспрепятственно заняли кладбище». «Только одни спартанцы могли так драться», - говорили впоследствии участники этого боя – поляки. Польская кавалерия и пехота непрерывно, волнами накатывала на горсточку храбрецов. «… Но и эти атаки, как предыдущие, остались без успеха… Мы со своей стороны только изредка могли отвечать на частые неприятельские выстрелы, потому что патронов у нас оставалось уже немного». «Если бы каждый из врагов наших, - вспоминал впоследствии один из раненых казаков, - бросил на нас горсть земли, то они насыпали бы над нами могилу». Но атакующим было очень нелегко подойти к этому остатку израненных воинов, которые «еще дрались или, лучше сказать, почти не отвечая на выстрелы, но, сохраняя грозный вид, хладнокровно смотрели, как нас расстреливали. Другого слова употребить нельзя… Кругом нас умирали люди в страшных мучениях; раненые невыразимо страдали, истекая кровью, безо всякой помощи, мучимые жаждой, без капли воды среди самого знойного дня. И ни одного стона! Ни малейшего признака слабости!.. Да эти люди умели умирать, умирать молча, безропотно, глубоко трогательно…». Все вокруг было усеяно телами погибших и умиравших от ран. «Но я должен сознаться, - вспоминает участник, - что в ту минуту я обратил гораздо больше внимания на 5 патронов, дававших возможность сделать 5 лишних выстрелов, чем на смерть храбреца-казака: смерть казалась для нас всех до того неизбежною, что поневоле приходилось не обращать на нее внимания». Командир Александр Граббе, получив еще несколько ранений, осел, истекая кровью на землю с перебитым пулей позвоночником, но не выпустил из рук оружие, приготовленное к последней схватке. Принявший командование остатками отряда поручик лейб-гвардии Гродненского гусарского полка Александр Николаевич Витмер пересчитал способных драться – их осталось семеро – 2 офицера, 3 линейца и 2 донца. Тем временем горизонт заслонила темная масса, сверкавшая вверху на солнце стеной кос… Отчаявшись сломить израненных русских, шляхтичи согнали крестьян из ближайших селений и погнали толпой на окруженных. В надежде, что последние пули и клинки героев увязнут в массе этого заградотряда. (Впервые подобную практику использовал во время первого антироссийского мятежа в 1790-е Тадеуш Костюшко). Поняв, что развязка близка, новый командир попытался спасти хотя бы тяжелораненых, вроде 17-летнего корнета Сергея Дмитриевича Ермолова, получившего несколько тяжелых ранений. Махнув белым платком, поручик обратился к неприятелям, надеясь на их «шляхетное благородство» в отношении юноши, который, невзирая на перебитые пулями обе ноги, был категорически против выхода из боя. Польские командиры сделали вид, что прекращают стрелять. Однако их пехота и кавалерия продолжили движение вперед, сжимая кольцо. Видя, что спасти раненых не получается, казаки дали последний «залп» двумя последними пулями. После чего остатки способных держать оружие русских кинулись на врага.  «Треск пальбы, крики, стоны и посреди всего этого густой лес кос, потрясаемых в воздухе, вот во что обратилось кладбище», - вспоминает один из участников. Почти все гусары и казаки, бившиеся пока руки, сжимавшие клинки, имели место для взмаха, погибли. В живых осталось только 4 израненных человека… Когда основные силы Гродненского гусарского полка вступили в Сендзеёвице, их взорам «представилась картина, которая никогда не забудется никем ее видевшим. У опушки леса раскидывалось кладбище, низенький забор которого был пробит как решето. Среди могил и крестов лежало до двадцати трупов, частью обнаженных, разрубленных страшными ударами кос и плавающих в крови, которая наполнила углубления между могилами и далеко ручьями разлилась по скошенной траве… Фоном этой ужасной картины служили сгоревшие хижины поселян». Гусары застали в живых некоторых из смертельно раненых героев, включая командира А.П.Граббе, «и в каком ужасном виде! На голове его зияли три широкие и очень глубокие раны косами. Прекрасное лицо было сильно порублено в двух местах; левое плечо также, левая рука отсечена вовсе, правая почти разрублена, так как держалась только на связках; позвоночник пробит пулей, отчего отнялись ноги. Кроме того ноги и руки пробиты в нескольких местах пулями. Тотчас же он был окружен Гродненцами; многие офицеры и гусары с трудом подавляли рыдания, видя ужасные страдания своего товарища. Граббе, собравши остаток сил, слабым голосом, но спокойно рассказал о славной защите своих сподвижников, умолчав по обыкновению о самом себе». 25-летний герой умрет утром следующего дня. По воспоминаниям очевидцев, все это время он «не терял сознания и вспоминал о родных и любимом отце, которому приказал дать телеграмму о присылке денег на свои похороны… В 6 часов утра Александр Павлович попросил дочь врача вставить ему в рот трубку и сделал несколько затяжек. «Неправда ли я еще крепок?» - заметил он, силясь улыбнуться, и это был последний проблеск сознания; у него начался бред, во время которого страдалец все время повторял: «Дайте же мне моего коня, мне надо скакать… лететь…» В 7 часов утра 19 августа эта благородная душа отлетела в лучший мир». Николай МАЛИШЕВСКИЙ  ertata Тэги: 1863-1864, а.п.граббе, беларусь, биография, вов., военный, восстание, геополитика., империя, интересный, история, история., культура, литва, люди,, мятеж, непознанный, новость, политика,, польский, польша, посполитая, речь, россии, россии., российский, русский, сдаваться, сендзеёвице, событие, судьба, шляхта Социализм у порога2013-08-21 20:10:21 + развернуть текст сохранённая копия + развернуть текст сохранённая копия Кто вылечит болезни "демократий" Капитализм надоел уже всем, кроме горстки плутократов и их медийно-политической обслуги. Вот, в высшей степени показательные, данные социологического опроса, проведённого институтом исследования общественного мнения Emnid по заказу фонда Bertelsmann (опубликованы в журнале Spiegel). В ходе опроса 88 % респондентов высказались за установление в Германии экономического порядка, принципиально отличного от капитализма. Респонденты согласились с тем, что капитализм никак не способствует утверждению социальной справедливости, защите окружающей среды и т. д. Приоритетными были названы социальные связи, здоровье и экология. Всё это было поставлено выше преумножения капиталов. Причем, подобные приоритеты характерны для представителей самых разных социальных групп. Что любопытно, две трети респондентов не ожидают ничего хорошего даже от экономического роста, буде таковой произойдёт. И действительно, какой смысл в этом росте, если капитализм обесценивает все свои достижения, разлагается и отравляет продуктами своего разложения весь мир. Совершенно очевидно, что сегодня люди предпочитают делать антикапиталистический выбор тогда, когда им действительно предоставляют возможность выбирать, а не быть статистами на спектакле, именуемом «свободными, демократическими выборами». Ярчайший пример – замолчанная в СМИ исландская революция 2011 года. Она была поднята «низами», «массами», которым до смерти надоели все партийные политиканы – как «правые», так и «левые». В результате мощнейшего протеста власти страны пошли на масштабные политические преобразования, создав конституционную комиссию из представителей широких слоёв (а не из «профессиональных политиков»). «В результате совокупного действия как объективных, так и субъективных факторов большинство неожиданно оказалось хозяином положения – и в Конституционном совете, и среди участников разработки Конституции, и среди голосующих на референдуме, - писал тогда О. Шеин. - И результат настолько «превзошел ожидания», что вот уже более месяца ведущие мировые СМИ красноречиво молчат об итогах исландского всенародного референдума 23 октября, на котором проект Конституции одобрили более 80% исландцев при явке в 66%. Ну, вы поняли? Стоило допустить большинство к разработке и принятию Конституции и конституционных законов, как вместо приватизации как панацеи от всех бед экономики «получилась» национализация ресурсов, вместо гостайны – открытость, вместо строго представительной демократии – элементы прямой демократии». («В Исландии произошла революция»)  Ну ладно Европа, где, собственно, и возникло учение социализма. Оказывается, социалистические настроения характерны и для суперкапиталистических Соединенных Штатов Америки. Недавно влиятельная социологическая служба «Гэллап» провела опрос, который выявил следующие расклады. Оказалось, что 36 % американцев положительно относятся к социализму. Этот расклад соответствует и данным авторитетнейшей «Организации Расмундсена», проведшей опрос среди молодёжи. В ходе опроса 36 % респондентов высказались за социализм. Вот тебе и цитадель капитализма! Кстати сказать, некоторые наблюдатели склонны считать, что именно в Америке сегодня созрели объективные предпосылки для социализации. «Симптоматично и то, что именно в США назревают опасные процессы, которые непосильны капитализму, но которые способен оптимизировать социализм, - отмечает советник премьер-министра Украины Ю. Пахомов. - Так, постиндустриальный строй, сосредоточенный в основном на услугах, оставляет «за бортом» миллионы бывших «производственников». Трагедия назревает потому, что большая часть населения, если руководствоваться рыночными критериями, в такой ситуации окажется за бортом занятости. Ведь те протестные толпы, которые заполонили ныне города Америки, как раз и дают сигнал о непреодолимом на базе рынка социальном неблагополучии. Однако там, где не справляется капитализм из-за вооруженности лишь рыночными механизмами регулировки, вполне мог бы справиться преодолевающий такие подходы социализм. Вспомним, что в СССР не было безработных. И не случайно именно в США стратегические решения все чаще принимаются на антирыночной основе. В ход пускаются изощренные, далекие от рынка, плановые и социальные технологии. И это притом, что ритуально (по инерции) Америка поклоняется рынку». Не будем торопиться с подобными выводами. Однако, стоит заметить, что социалистическая традиция в Америке вовсе не такая уж слабая, как это иногда принято считать. Наряду с различными левыми партиями в стране всегда существовали мощные общественные движения («Лига индустриальной демократии» и т. д.), стоящие на платформе социализма и руководимые социалистами. А в начале прошлого века в стране действовала мощная Социалистическая партия, набравшая в 1912 году 6 % голосов на президентских выборах. Впрочем, можно обратиться и к гораздо более ранним временам - зарождения и укрепления американской государственности. Так, в XVII веке переселенцы-пуритане пытались в течение пяти лет ввести в Новом Плимуте коллективное землепользование. Оно, правда, не прижилось, в результате местное общее собрание стало распределять участки земли на уравнительных началах. Уже во время революции и войны за независимость выдвигались требования уничтожить социальное неравенство. В штате Нью-Гемпшер вооруженные горожане осадили местное законодательное собрание и потребовали «равного распределения собственности». В Коннектикуте один из депутатов заявил, что «хорошее правление неосуществимо без определённого равенства между людьми во владении собственностью. А в Пенсильвании конвент рассматривал законопроект, гласивший: «Сосредоточение огромных богатств в руках отдельных индивидуумов опасно для прав и разрушительно для общего счастья человечества; исходя из этого, каждое свободное государство имеет право препятствовать накоплению такого количества собственности». «Даже в южных плантаторских штатах низы посягали на экономическое могущество местной элиты, - пишет историк В. Согрин. – Конвент графства Кентукки, расположенного в западной части Виргинии, принял резолюцию, в которой утверждалось: предоставление кому-либо земельного надела, который индивидуум не в состоянии обработать сам или при помощи своей семьи, есть зло. Сосредоточение больших земельных владений в одних руках, утверждала резолюция, создаст угрозу «фундаментальным принципам свободного республиканского правительства». («Политическая история США») Итак, социализм стоит на пороге. Вопрос в том, какая социальная сила встанет в авангарде грядущей социализации. И здесь любопытно было бы обратиться к одному из ведущих идеологов глобализма Ф. Фукуяме, который еще недавно констатировал «конец истории» и утверждал, что капитализм полностью удовлетворил все запросы человечества. Сегодня этот «окончатель истории» поёт уже по-иному. Проанализировав массовые протесты последнего времени (Бразилия, Турция, Греция, Египет и т. д.) он приходит к выводу о начале «революции среднего класса», в которой важнейшую роль играет политически активная молодежь. Фукуяма обращает внимание на то, что массы, задействованные в этой революции, достигли успехов, прежде всего. В отрицании, в противостоянии политическим режимам. Но при этом они страдают от недостатка политической субъектности, им не удается пока создать собственные партии, чтобы отстаивать свои социальные интересы. Но, несмотря на всё, движение среднего класса набирает силу. Действительно, сегодня волею судеб именно средний класс становится авангардом революции. Кстати, именно он пострадал более всего от неолиберальной контрреформации 1980-2010 годов. Ранее его считали опорой капитализма, который, дескать, стал народным, социальным, понял, что необходимо делиться и проч. Однако, после распада СССР и начала рыночных реформ в КНР, капиталистические элиты набросились именно на средний класс. Они с яростью и рвением принялись его разорять, экспроприировать, подобно тому, как в Новое время английские лендлорды-предприниматели экспроприировали крестьянство, отчуждая его от средств производства и обращая в бесправный пролетариат. В ходе недавних социологических исследований выяснилось, что к концу нулевых годов в кварталах, предназначенных для среднего класса, могли позволить себе проживать лишь 44 % семей, тогда как в 1970 году таковых семей было аж 65 %. То есть, налицо самое настоящее обнищание масс, о котором столько много говорили К. Маркс и его последователи. Над этим его положением в своё время очень много потешались, указывая на высокий уровень жизни. А марксисты вынуждены были обороняться, рассуждая о том, что Маркс, помимо «абсолютного» обнищания, выделял еще и «относительное», которое заключается в разрыве пропасти между доходами богатых и бедных (последние при этом могут и богатеть). Но вот грянул 2008 год и полки магазинов заполнил красочно переизданный «Капитал». Выяснилось, что трижды осмеянный Маркс не устарел и весьма актуален. Экспроприация среднего класса – это закономерная тенденция присущая капитализму. И нашу Россию она захватывает также властно и непреклонно. Кстати, у нас также нарождался свой средний класс – уже в СССР. В 1950-1980-х годах многие «простые» люди стали потихоньку богатеть, кладя сотни и тысячи рублей на сберкнижки, покупая автомобили, обзаводясь дачными участками. Однако, перестройка и капитализация почти полностью покончили с советским средним классом, обернувшись жутчайшей социальной поляризацией. Но и даже в условиях лихих девяностых стал зарождаться новый средний класс. Кто-то удачно занялся мелким бизнесом, кому-то повезло с работой, и т. д. Однако, тут грянул 1998 год, и средний класс снова «рассосался». Неолиберальная атака на средний класс лучше всего доказывает, что он не опора капитализма, но крайне неугодная ему социальная страта. Он – живое напоминание того, как элиты вынуждены были делиться с пролетариатом, позволяя некоей одной его части занять положение, промежуточное между капиталистом и пролом. Как оказалось, это очень временное и неустойчивое состояние, из которого средний класс сегодня и пытаются выбросить. Однако, как бы не было поздно. Капиталисты сами создали социальную группу, которая уже своим существованием отрицает капитализм. Сегодня в распоряжении этой группы есть мощное информационное оружие – Интернет. Средний класс уже понял, что его пытаются уничтожить, и он поднимается на защиту своего существования. А завтра он уже поднимется не просто на защиту, но перейдёт в наступление, опрокидывая все нынешние политико-экономические кланы. Тогда средний класс уже перестанет быть средним. Часто указывают на «мелкобуржуазный» характер среднего класса, который якобы отвращает его от социализма. На самом деле, мелкобуржуазность не только не противоречит социализму, но и подразумевает его, как, впрочем, и наоборот. Только вот речь здесь идёт о настоящем социализме (от лат. «socialis»), основанном на приоритете общественной, коллективной собственности. В противном случае получается государственный капитализм, который и был построен в СССР. Собственно, В. Ленин писал об этом открытым текстом: «Социализм есть не что иное, как государственно-капиталистическая монополия, обращенная на пользу всего народа и постольку переставшая быть капиталистической монополией». (Грозящая катастрофа и как с ней бороться») Это великолепнейшим образом характеризует взгляды вождя мирового пролетариата на социализм. Перед нами чистейший воды левый этатизм, который только использовал лозунги «Вся власть Советам!» и «Фабрики – рабочим!», на самом деле считая их мелкобуржуазными, в чем сам же Ленин и признавался. (В то же время сам ленинский госкапитализм вызывает двойственную оценку. С одной стороны это никакой не социализм или же полусоциализм, и бюрократия предала даже и сам госкапитализм. С другой – война, разруха, революция. Может быть, в тех условиях это было лучшим выходом.) Работник, соединенный со средствами производства в условиях коллективной собственности становится мелким буржуа, то есть совладельцем. И прибавочная стоимость здесь распределяется между всеми работниками, то есть это уже никакая не зарплата. Нет пролетариата, есть сообщество собственников. Именно сообщество. Мелкий буржуа, сам по себе, очень неустойчив, он легко разоряется, пополняя ряды пролов. Но если мелкий буржуа находится в общине, артели, то он надёжно защищен. Естественно, никуда не денется и классическая форма мелкого предпринимательства, и, кстати, самому мелкому предпринимателю никто не мешает находиться в каких-то ассоциированных отношениях с производственной общиной (не говоря уже об общине территориальной).  Сама община (производственная или территориальная) должна быть защищена не только экономически, но и политически. И здесь – «Вся власть Советам!», депутаты которых делегируются конкретными общинами. Ну, а местные Советы формируют Национальный Совет. И никаких выборов по крупным округам, во время них гражданин теряется в «массе» других граждан, легко становясь объектом манипуляции. При этом, необходим еще и общенациональный арбитр, который не позволяет одной из групп подчинить себе другую группу. Этим арбитром является Глава Государства. Вот так и получается республика «мелких» собственников, о которой мечтали многие политические мыслители, например, Т. Джефферсон. Но без социализма такая республика невозможно, что и доказало олигархическое перерождение Американской Республики. Что ж, нам известен доктор, который может вылечить социальные болезни «демократий». Имя ему – Социализм и он стоит у нашего порога. Александр Елисеев  ertata Тэги: власть, геополитика., заграница, заграница., интересный, капитализм, класс, непознанный, новость, общественный, общество, общество., олигархия, политика, политика,, промышленность., рубежом, сирый, событие, социализм, средний, экономика, экономика. Российские призеры World Press Photo2013-08-21 18:08:19 + развернуть текст сохранённая копия + развернуть текст сохранённая копия World Press Photo — самый престижный и авторитетный международный конкурс работ в жанре фотожурналистики, который во многом определяет направление развития всей профессии. Каждый год независимое жюри, состоящее из авторитетных профессиональных фотожурналистов и фоторедакторов ведущих СМИ, оценивает работы претендентов в девяти различных номинациях. За две недели работы члены жюри просматривают свыше 100 тысяч фотографий, присланных минимум пятью тысячами авторов из практически всех (в среднем свыше 120) стран мира. За время существования конкурса, который проводится с 1955 года, советские и российские фотожурналисты показали высокий уровень профессионализма, что показывает не только количество лауреатов конкурса, но и тот факт, что с 2011 года русский язык — один из семи официальных языков, на которых распространяется каталог World Press Photo. В этом обзоре кратко описаны отечественные лауреаты этого престижного конкурса.  Юрий Абрамочкин - это один из самых заметных советских репортеров, чьи работы вошли в золотой фонд не только советской, но и мировой фотожурналистики. Он пришел в «Совинформбюро» в далеком 1957 году, а с 1961 года становится постоянным сотрудником этой авторитетной в среде советских журналистов организации. Именно благодаря ей Юрий Абрамочкин объедет с камерой половину мира, снимая самые важные события второй половины ХХ века. «Я человек-непоседа, — говорит о себе Абрамочкин. — Сегодня мне интересно одно, завтра — другое». Неудивительно, что он множество раз был награжден за свои снимки. Но одной из самых важных наград стала, без сомнения, премия «Золотой глаз» World Press Photo за снимок посадки Маттиаса Руста на Красной площади.  Виталий Арутюнов в 1975 году закончил факультет журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова (группа фотожурналистов), а еще за год до того стал сотрудником Агентства печати «Новости». Там он проработал почти четверть века, в том числе 4 года штатным фотокорреспондентом в Индии. И заметили Виталия сразу — уже в 1978 году он получает первый приз на конкурсе молодых журналистов. В дальнейшем будет еще немало наград, будут выставки, в том числе и персональные. Но две самых главных награды, помимо признания фотосообщества, — это золотая медаль Международной организации журналистов и высшая награда World Press Photo «Золотой глаз».  Виктор Ахломов — один из самых известных и уважаемых фотокорреспондентов в истории фотодела в России. Он не только многократно награждался различными российскими премиями, но и четырежды становился лауреатом конкурса World Press Photo. Виктор не просто делает портреты современников — в одиночной фотографии он умеет показать целый репортаж. Сам Виктор Ахломов говорит об этом просто: «Смотреть надо глазами, а видеть умом!» Возможно, именно поэтому его работы столь живые и интересные. За долгие годы работы у Виктора Ахломова собралась настоящая коллекция с автографами и памятными надписями известных людей, сделанными на его снимках этих же людей. А многие его снимки, без преувеличения, известны всему миру.  Владимир Вяткин — не только высококлассный фотограф, но и на редкость активный человек. Казалось бы, фотограф, ставший обладателем самого престижного в фотожурналистике приза «Золотой глаз» и, заодно, в общей сложности трех золотых медалей World Press Photo, может уже почивать на лаврах и покровительственно взирать на менее успешных коллег по цеху, но Владимир не таков. Он по-прежнему штатный фотокорреспондент РИА «Новости», да к тому же еще и преподаватель факультета журналистики МГУ и Национальной школы телевидения. Кстати, еще в 1985 году Международная организация журналистов (IOJ) присвоила ему статус «Международный Мастер Фотожурналистики», а с 2004 года Владимир Вяткин является академиком Международной гильдии фотографов средств массовой информации.  Владимир Федоренко родился в Москве в 1949 году. После окончания школы работал в Агентстве печати «Новости» фотолаборантом, где и получил первые уроки мастерства. В 1970 году поступил на факультет журналистики МГУ. После учебы вернулся в АПН уже фотокорреспондентом — и до сих пор Владимир Федоренко работает в РИА «Новости» специальным корреспондентом. Многократно выезжал в горячие точки, награжден орденом «За личное мужество».  Фотожурналист Сергей Гунеев с 1977 года работал в Агентстве печати «Новости», затем в течение многих лет сотрудничал с журналом Time. Он один из лучших спортивных фоторепортеров — начиная с 1980 года работал на десяти Олимпийских играх. В его активе сразу три награды World Press Photo, а также ряд других наград, завоеванных на российских и международных фотоконкурсах. Сегодня же Сергей Гунеев — один из старейших фотографов «кремлевского пула», и в последние годы он в основном снимает президента России. (Главное фото с Путиным вверху) Фото: Сергей Ильницкий/EPA Сергей Ильницкий родился в 1974 году в Мариуполе. Фотографией начал увлекаться в школе, а в 1994 году окончил факультет кинофотомастерства Кемеровской Академии искусств и культуры по специальности «фотожурналистика». Довольно быстро Сергей стал одним из ведущих сибирских фотожурналистов, сотрудничая с различными сибирскими журналами и газетами, а также с федеральными и иностранными СМИ, в том числе с The Times и Herald Tribune. Сергей Ильницкий многократно награждался за свои работы, в том числе совсем недавно он стал и лауреатом премии World Press Photo.  Сергей Васильев для жителей Челябинска не просто самый известный фоторепортер, но и один из основателей популярной газеты «Вечерний Челябинск», в которой работает с первого номера в 1968 году и до сегодняшнего дня. Теперь он еще и председатель самого старого в России действующего народного коллектива «Челябинский фотоклуб». Провел 27 персональных выставок и участвовал в ста коллективных международных фотовыставках в самых разных странах. Сергей Васильев — единственный в России фоторепортер, который имеет сразу четыре высшие награды «Золотой глаз» премии World Press Photo, полученные в 1978, 1980, 1982 и 1983 годах.  Виктория Ивлева — одновременно и фоторепортер, и пишущий журналист, что встречается не так уж и часто. Родилась она в Ленинграде в 1956 году, а в середине 70-х пришла в профессиональную фотографию, выучившись на фотографа сперва в ПТУ № 90, а затем и на факультете журналистики МГУ. Она быстро стала достаточно известным фотографом, ее снимки публиковались в «Комсомольской правде», «Собеседнике», «Московских новостях», «Огоньке». Вскоре она начала сотрудничать с иностранными изданиями, такими как New York Times Magazine, Stern, Spiegel, Express, Sunday Times, Independent, Die Zeit, Focus, Marie-Claire, OjodePez и другими. В настоящее время Виктория — специальный корреспондент «Новой газеты» и автор многочисленных фотосерий, посвященных различным социальным и политическим вопросам.  Геннадий Копосов — одна из легенд советской и российской фотожурналистики. Он не только фотограф, критик и фоторедактор, но наставник для нескольких поколений фотожурналистов. Родился Геннадий в 1938 году, и еще подростком стал активно снимать. Уже в 17 лет он начал сотрудничать с печатными изданиями. Работал в ленинградском отделении Фотохроники ТАСС, а с 1961 года — в фотоотделе журнала «Огонек». В нем Геннадий проработал много лет и возглавил его в годы перестройки. А знаменитый снимок Геннадия Копосова — эвенкийский мальчик, замотанный в шкуры, на фоне каравана оленей — самый большой успех отечественных фотографов в конкурсе World Press Photo, единственный Гран-при за все годы, и лучшее фото 1964 года.  Александр Лыскин — известный фотожурналист. Штатно работал в Агентстве печати «Новости», журналах «Золото России», «Россия» и «Нефть России». Активно сотрудничает и с другими изданиями, среди которых Camera Press, SIPA, GAMMA, Forbes, «Русский Newsweek», «Столичный стиль», «Деловые люди», «Лиза», «Огонек», GEO, «Вокруг света». С 1994 года является фотографом Международного фонда защиты животных IFAW.  Игорь Гаврилов — хорошо известный фотограф как в России, так и за рубежом. Окончил факультет журналистики МГУ. Еще во времена студенчества был приглашен в журнал «Огонек». В 1987 году принял участие в масштабном проекте «Один день из жизни СССР», а в следующем году был приглашен издательством National Geographic для съемки книги The Soviet Union tоday. За свою жизнь Игорь работал в пятидесяти странах, фотографировал практически во всех горячих точках страны, почти сразу после взрыва летал над реактором Чернобыльской АЭС. Публиковался в лучших мировых изданиях, таких как Paris Matsh, Le photo, Stern, Spiegel, Independent, Elle. В последние годы — руководитель российского направления в европейском фотоагентстве East news.  Борис Бабанов — фотограф, сумевший сочетать фотожурналистику с деятельностью в качестве профессионального переводчика. Родился он в 1949 году и, как и многие фотографы в этом обзоре, окончил факультет журналистики МГУ. Работал в Агентстве печати «Новости», а после перестройки - в журналах «Итоги», «Компания», «Деловая хроника», в «Независимой газете». В качестве переводчика же работал в Нигерии на строительстве нефтепровода, откуда также привез множество снимков. В настоящее время аккредитован в качестве специального корреспондента в Совете Федерации и Государственной Думе.  Анатолий Мальцев пришел в фотожурналистику удивительным путем: фотографией он увлекся с рождением дочки, когда возникло желание запечатлеть каждый момент взросления ребенка. В итоге увлечение стало профессией — Анатолий окончил факультет рабочих фотокоров при ленинградском Союзе журналистов. Начинал карьеру фотолаборантом в знаменитой тогда ленинградской газете «Смена». Постепенно, через ряд российских изданий, Анатолий дошел до работы в агентстве AP, а потом и в агентстве EPA (Европейское Пресс-фото агентство). Основатель Академии фотомастерства в Санкт-Петербурге.  Юрий Иванов - один из самых известных в мире российских фотографов. Родился он в 1939 году в Симферополе; будучи учеником 10-го класса, уже вполне профессионально занимался фотографией. Работал в газетах «Знамя юности», «Советская Белоруссия», в Агентстве печати «Новости», сотрудничал с журналом «Огонек». Настоящую известность ему принесло участие в проекте «Один день из жизни СССР». Снимок «Летучка», созданный в рамках этого проекта, вошел в список лучших фотографий мира за десять лет. В том же году Юрий стал одним из ста лучших фотографов мира. В настоящее время он — фотокорреспондент газеты «Культура».  Юрий Теуш, казалось бы, должен был быть далек от фотографии, однако в итоге стал известным фотожурналистом. Родился он в Челябинске. Окончил автотракторный факультет Челябинского политехнического института. Там же преподавал на кафедре общетехнических дисциплин. Далекая от фотодела карьера! Но будучи увлеченным фотографом, Юрий организовал фотографическое отделение факультета общественных профессий ЧГПИ, а затем стал и одним из организаторов первого в Челябинске фотоклуба. Работал в газетах «Советский спорт» и «Челябинский рабочий».  Макс Альперт — известный советский фотограф и фоторепортер, один из основателей советской школы фоторепортажа. Начинал трудиться фотографом в «Рабочей газете», в 30-е годы работал редактором фотоотдела газеты «Правда. Во время Великой Отечественной войны Макс был фотокорреспондентом ТАСС и Совинформбюро, регулярно выезжал на фронт. Неудивительно, что ему, в числе немногих других, доверили снимать парад Победы в 1945 году. После войны долгие годы работал в Агентстве печати «Новости».  Сергей Максимишин — известный и удостоенный многочисленных профессиональных премий фотограф. Многократный лауреат премий «Пресс Фото России» и World Press Photo. Сотрудничает, помимо российских СМИ, с изданиями Stern, Time, Geo, Business Week, Focus, Corriere della Sera, The Washington Post, The Times, The Wall Street Journal, Newsweek, Liberation, Parool, Der Profile. Автор книги «Последняя империя. Двадцать лет спустя», посвященной жизни в бывшем СССР спустя два десятилетия после его краха.  Георгий Пинхасов — фотограф, фотожурналист и фотохудожник. Родился он в Москве в 1952 году, а после школы поступил на кинооператорский факультет ВГИКа. Работал ассистентом кинооператора на «Мосфильме». Фотографировать начал еще студентом, но репортажной фотографией увлекся лишь в 80-х. В 1988 году стал первым российским сотрудником агентства Magnum. Сотрудничает с журналами Geo, Actuel, New York Times Magazine.  Юрий Белинский родился в 1946 году и со школьной скамьи профессионально занимался фотографией, уже подростком публикуясь в прессе. После окончания школы работал на Ленинградской студии кинохроники в качестве ассистента кинооператора, а с 1967 года и по сей день — штатный сотрудник ТАСС (сейчас ИТАР-ТАСС). Помимо фотожурналистики Юрий занимается фотоиллюстрациями, а также пейзажной, портретной и сюжетной съемкой.  Юрий Козырев — успешный фотограф, обладатель множества наград, включая 6 наград World Press Photo за снимки из Чечни, Ирака, Беслана и Ливии. На протяжении 20 лет работы Юрий освящал все основные конфликты в бывшем СССР, включая две чеченские войны, а также многие зарубежные конфликты — он, например, жил в Багдаде с 2003 по 2009 годы, работая фотографом для журнала Time. С 2011 года Юрий сделал множество снимков событий «арабской весны», путешествуя по Египту, Бахрейну, Ливии и Йемену. Профессиональных наград у Юрия множество, но одним из явных признаков его авторитета в международной фотографии служит то, что в 2001, 2002 и 2010 годах он был членом жюри World Press Photo.  Павел Кривцов — фотограф и фотожурналист, один из немногих работающих в жанре религиозной фотографии. Родился он в 1943 году в селе Рождественка Белгородской области. Работал в различных изданиях, включая журнал «Огонек». В 90-е годы ушел в свободное плавание, занимаясь реализацией собственных творческих проектов. Связаны они, по большей части, с православием и Россией. Например, более 50 лет Павел создает серию портретов простых русских людей, открывая зрителю народную душу. «Я стараюсь в простых вещах увидеть и раскрыть тайну жизни, пусть и маленькую. Исповедую фотографию, неброскую внешне, и называю ее “тихая фотографиия”. Но такая фотография может передавать совсем не тихие состояния и процессы».  Сергей Киврин родился в 1955 году в семье известного советского фотографа Владислава Киврина. Неудивительно, что еще подростком он впервые взял в руки фотокамеру. А сегодня Сергей Киврин — лучший спортивный фотограф в России, а также профессиональный фотожурналист, посещавший и горячие точки. Сотрудничает с агентствами Associated Press, REUTERS, France Press, Eastern Network, газетами Los-Angeles Times, New York Times, лучшими зарубежными и российскими журналами. Авторские выставки Сергея проходят почти ежегодно и собирают множество зрителей, неравнодушных к современной фотографии, в особенности спортивной.  Игорь Костин родился в 1936 году в Молдавии и немалую часть свой жизни был довольно далек от профессиональной фотографии. Он окончил Московский инженерно-строительный институт, затем в течение 20 лет работал конструктором. Однако в середине 70-х Игорь почувствовал желание что-то изменить и в итоге занялся документальной и новостной фотографией. C 1974 года он — специальный фотокорреспондент Украинского отделения АПН. Игорь Костин первым оказался у Чернобыльской АЭС после аварии, и весь 1986 год, рискуя здоровьем и жизнью, снимал ликвидацию аварии на ЧАЭС. Его снимки затем вошли в официальный отчет правительственной комиссии. В последующие 20 лет Игорь занимался собственным расследованием событий, собрав уникальный фотоматериал, состоящий из сотен тысяч снимков.  Валдис Браунс родился в латвийском Вентспилсе в победном 1945 году. Заниматься фотографией он начал в 1966 году в вентспилском фотоклубе «Момент». Затем работал фотографом как в учреждениях, так и в печатных изданиях. В 1978 году он, одним из первых, стал лауреатом World Press Photo. Еще через год он удостоился почетного титула EFIAP Международной ассоциации фотографического искусства (FIAP), а высшее звание фотохудожника AFIAP ему было присуждено в 1990 году. Сегодня на его счету — почти триста выставок, книги, фотографии в музеях и частных коллекциях по всему миру.  Лев Шерстенников — опытнейший фотожурналист. Родился в 1938 году в Уфе и еще в раннем детстве увлекся фотографией. Окончил Ленинградский институт киноинженеров. С 1957 года печатался в главном фотожурнале страны «Советское фото», в газетах «Смена», «Вечерний Ленинград», «Ленинградская правда». С 1963 года он — в редакции «Огонька», где проработал целых 40 лет. В настоящее время работает в журнале Audi Magazin. Выпустил несколько книг совместно с другой легендой «Огонька», Геннадием Копосовым. О призвании своем говорит так: «Человек становится репортером, когда впервые направляет объектив на незнакомых людей. Их поведение, состояние оказываются не менее привлекательными, чем красивая картинка — пейзаж».  Андрей Соловьев — один из тех фотографов, кто пополнил скорбный список погибших с камерой в руках. В 1987 году он, будучи фотографом-любителем, пришел на работу в Фотохронику ТАСС. Затем сотрудничал с американским информационным агентством Associated Press и публиковался в «Независимой газете». С началом локальных конфликтов в странах бывшего СССР активно выезжал в горячие точки: Нагорный Карабах, Армению, Азербайджан, Приднестровье, Таджикистан, Фергану, Южную Осетию и Абхазию. Во время августовских событий 1991 года находился около Белого дома. Погиб Андрей в Сухуми в 1993 году, снимая ход боевых действий у Дома правительства. «Своим присутствием с камерой я спасаю людей от смерти, своей работой пытаюсь предотвратить насилие», — сказал Андрей Соловьев незадолго до той командировки.  Борис Юрченко — легендарный фотожурналист, один из самых известных в мире. Лауреат Пулитцеровской премии и обладатель многочисленных профессиональных наград. Его фотографии были на обложках журналов Time и Newsweek. Начинал работать в Агентстве печати «Новости», затем стал фотографом агентства Associated Press, в котором проработал двадцать три года. Это был непростой опыт — будучи советским гражданином, быть штатным сотрудником американского информационного агентства. Но благодаря этому он мог беспристрастно фиксировать советскую действительность, от эпохи застоя и до краха советской власти и становления новой России. Это сделало его одним из самых известных фоторепортеров и принесло ему множество самых престижных наград.  Александр Земляниченко родился в 1950 году в Саратове, в семье профессионального фотожурналиста. После института он пошел работать в областной газете «Заря молодежи». И, возможно, его талант фотохроникера раскрылся бы не полностью, но в начале 80-х по приглашению редактора модного в те годы журнала «Ровесник» Алексея Нодия он перебрался в Москву. Потом работал в газете «Комсомольская правда», с 1988 года начал снимать для Ассошиэйтед Пресс (АР), а несколько лет спустя стал руководителем фотослужбы Московского бюро AP. Сегодня он фотограф кремлевского пула, дважды лауреат Пулитцеровской премии. Его работы, помимо прочего, используются пресс-службой президента Владимира Путина в качестве официальных.  Владимир Веленгурин — историк по образованию. Возможно, именно это повлияло на его желание самому фиксировать то, что завтра станет историей. Владимир работал в газетах «Комсомолец Кубани», «Советская Кубань», сотрудничал с Фотохроникой ТАСС. В 1989 году, благодаря победе в редакционном конкурсе, был приглашен на работу в «Комсомольскую правду», в которой работает по сей день. Он был более чем в пятидесяти командировках в горячих точках СНГ и стран зарубежья: Чечня, Южная Осетия, Таджикистан, Афганистан, Уганда, Югославия, Абхазия. Сегодня Владимир активно работает в качестве фотографа президентского и премьерского пула.  Валерий Христофоров — фотожурналист, более всего известный своими фотографиями Михаила Горбачева, личным фотографом которого он был. Начинал Валерий с должности фотолаборанта в Фотохронике ТАСС, а затем работал там же в качестве фотожурналиста. Сотрудничал со многими другими изданиями. С 1997 года Валерий работает в газете «Аргументы и факты», предпочитая делать острые социальные репортажи из самых разных уголков страны.  Александр Макаров родился в Риге в 1936 году, еще до вхождения Латвии в состав СССР. Фотографией увлекся в детстве. Получил образование на режиссерском факультета Института культуры, но с 1962 года и до конца жизни работал штатным фотокорреспондентом Агентства печати «Новости». Благодаря образованию, был своим человеком в театральных кругах, что принесло ему наибольшую фотографическую известность. Выпустил, в частности, уникальный альбом балетных фото, изданный во многих странах мира. В последние годы жизни занимался политическим репортажем, был личным фотографом Раисы Горбачевой, а с 1993 года и до своей смерти работал с Виктором Черномырдиным.  Эдуард Песов — опытный фотограф с нетривиальной специализацией. Родился он в 1932 году в Тбилиси, а в 1963 году, выиграв конкурс, организованный газетой «Правда», переехал в Москву и поступил на работу в Агентство печати «Новости». Позже работал в Фотохронике ТАСС, а с 1977 года и по сей день, вот уже более 35 лет, работает фотографом в секретариате МИД. Эдуард Песов снимал всех министров иностранных дел со времен Громыко и всех руководителей государства со времен Хрущева. По работе объездил почти все страны мира, всего их более ста шестидесяти.  Александр Копачев родился в 1950 году в подмосковном городе Люберцы. Фотографировал он с детства, но серьезно увлекся фотографией позже, когда с первой зарплаты приобрел фотоаппарат «Зенит В». Некоторое время работал внештатным корреспондентом в местной газете «Люберецкая правда». Потом учился в лектории по фоторепортажу при Центральном доме журналиста и в Институте журналистского мастерства. Но и этого ему показалось мало, поэтому Александр окончил еще и журфак МГУ. По окончании учебы работал в газетах «Гудок» и «Куранты», в журналах «Деловые люди» и «Наше кино». В настоящее время возглавляет информационное агентство PressPhoto.  Валерий Зуфаров — известный советский фотожурналист, работал в «Комсомольской правде», затем в Фотохронике ТАСС. Помимо фотографии активно пробовал себя на ниве газетной журналистики, был литературным редактором. В качестве фотожурналиста активно снимал спортивные мероприятия, включая Олимпиады (в том числе Олимпиаду-80). Валерий Зуфаров оказался первым из фотожурналистов, кто летал на вертолете над разрушенным реактором на Чернобыльской АЭС, в результате чего он получил огромную дозу радиации. Сергей Сергеевич Преображенский — легендарный фотокорреспондент фотохроники ТАСС. Родился в 1912 году, фотографировать начал в конце 20-х годов. С 1939 года член Союза журналистов СССР. В Фотохронике ТАСС снимал в различных жанрах — и неизбежные портреты передовиков труда, науки и техники, и политический репортаж, и спорт. Одному из первых журналистов ему довелось побывать на обоих полюсах земли, что, конечно же, выразилось в интереснейших репортажах. До выхода на пенсию в 1972 году Сергей Преображенский продолжал активно работать фотокорреспондентом ТАСС.  Дмитрий Донской — фотожурналист, один из самых известных сотрудников Агентства печати «Новости». Выпускник факультета журналистики МГУ, он в 1961 году пришел спецкором в АПН (в дальнейшем РИА «Новости»), где и проработал — трудно поверить — до 2006 года. Был личным фотографом первого президента России Б. Н. Ельцина. С 1975 года и по сей день преподает на факультете журналистики МГУ. Дмитрий Донской многократно получал престижнейшие российские и международные профессиональные награды, всего их у него более ста шестидесяти.  Александр Гращенков — фотограф и радиожурналист, обладатель премии «Золотой глаз» World Press Photo. Работал фотокорреспондентом РИА «Новости», обозревателем радио «Голос России» и BBC. Член Союза журналистов России, автор и режиссер документальных фильмов. Много снимал в горячих точках, а первую настоящую известность Александр приобрел в связи со своим репортажем из Афганистана, который показал оборотную сторону пребывания советских войск в этой стране.  Настоящая слава пришла к Виктору Загуменнову после серии фотоочерков из жизни русского Севера, который в его видении получился настолько живым и необычным, что это не могло не впечатлить буквально каждого. Сегодня он двукратный лауреат World Press Photo, обладатель многочисленных наград международных фотовыставок и конкурсов, хотя сам он называет свой стиль не иначе, как «Страна и люди».  Владимир Семин - известный российский фотожурналист. Неоднократный призер World Press Photo и «ПрессФотоРоссии», обладатель авторитетного в мире фотографии гранта Юджина Смита «The W. Eugene Smith Memorial Fund». Его проекты «За монастырской стеной», «Святые источники», «Брошенные деревни, позабытые люди» принесли ему заслуженную известность не только в России, но и среди лучших мировых фотографов.  Борис Кауфман родился в 1938 году в Баку. Учился на факультете журналистики МГУ. С 1961 года полтора десятилетия отработал в Агентстве печати «Новости» в качестве фотокорреспондента. Один из первых советских фотографов, чья персональная выставка прошла в западных странах (1972 год, Лондон). С 1976 по 1991 годы — фотокорреспондент, затем заведующий отделом иллюстраций газеты «Московские новости». С 1991 по 2006 года Борис Кауфман трудился в Агентстве «НГ-Фото», и в качестве заместителя главного редактора «Независимой газеты». Rosphoto  ertata Тэги: photo, press, world, интересный, исторический, история, история., культура, назад, непознанный, обои., призер, разный, россии, россии., россия, русский, сделанный, советский, ссср., фото, фото., фотограф, фотография., фотожурналистика, фотоискусство, фоторепортер После бала...2013-08-20 14:31:54 + развернуть текст сохранённая копия + развернуть текст сохранённая копия Эстетика и волшебство бала в русской культуре. «Сегодня не будет поверки, Начну с события, подтолкнувшего меня к написанию этой статьи. В Государственном музее-заповеднике «Царицыно» сейчас работает выставочный проект под названием «Большой бал». Устроители экспозиции представляют русские балы как особое явление в жизни общества со сложившейся вокруг него культурой. Ведь это не просто вечер музыки и танцев, но строго регламентированный церемониал, особая манера поведения и, разумеется, уникальная бальная мода. Итак, триста лет русской истории – от петровских ассамблей до последних балов империи, от карнавальных безумств Елизаветы Петровны до знаменитого маскарада 1903 года, когда все члены царской фамилии, а также их придворные были облачены в русские костюмы XVII столетия. Можно, конечно, долго вещать о балах, просто перечисляя имена, годы, названия танцев и материалы, из которых шились sorti–de–bal – накидки, которые дамы надевали, выходя из бальной залы. Однако это не кажется мне очень уж интересным. Давайте посмотрим на эту тему под другим углом зрения. В нашей культуре бал приобретает какое-то особое значение, причём тут уже не так важно, о каком отрезке времени мы говорим – о дореволюционном или даже…о советском. Давайте вспомним хрестоматийные произведения русской классики – везде мы найдём тщательное, скрупулёзное описание балов. Самые разные авторы – будь то Пушкин, Тургенев или, к примеру, Аркадий Гайдар, отводят именно бальному действу ни с чем несравнимую роль. Бал представляется или началом начал или – трагической «точкой невозврата». Недаром один из самых пронзительных и острых рассказов в русской литературе так и называется «После бала». Разумеется, в произведениях европейских и американских авторов мы с лёгкостью можем отыскать упоминания о танцевальных вечерах, однако, там это будет выглядеть просто как очередная сцена повествования. Тут могла быть охота, визит, поездка в Лондон и так далее. Итак, магическая формула – «после бала». «После ужина я танцевал с нею обещанную кадриль, и, несмотря на то, что был, казалось, бесконечно счастлив, счастье мое все росло и росло…». А потом герой увидел, как отец прелестной Вареньки Б. руководит экзекуцией и – счастья как не бывало. «Так вот какие бывают дела, и от чего переменяется и направляется вся жизнь человека». Трагедией закачивается и провинциальный, лишённый лоскабал у Лариных. Циничный «денди», спасаясь от безмерной скуки, походя ломает жизнь окружающим его людям: «Онегин с Ольгою пошёл / Ведёт её, скользя небрежно / И наклонясь ей шепчет нежно / Какой-то пошлый мадригал». Что ж, дуэль после бала – весьма распространённое явление… Бальная зала представляется нам особой, почти сакральной территорией, где возможно всё, где дыхание смешивается с музыкальным ритмом и создаёт поистине мистическую атмосферу. «Весь бал до последней кадрили был для Кити волшебным сновидением радостных цветов, звуков и движений». Точка невозврата: добродетельная мать, непревзойдённая красавица, идеал светского поведения - Анна Каренина самозабвенно танцует на балу с Вронским. С этого момента её судьба стремительно покатится под гору, ибо Анна была «пьяна вином возбуждаемого ею восхищения». Анна – в чёрном бархатном платье. Помните фразу, что Анна не могла быть в лиловом, но только в чёрном? Это был траур по себе самой, по себе – будущей, но пока – нездоровое опьянение танцем. Вот и нигилист Базаров встречает госпожу Одинцову на балу и, разумеется, она тоже в чёрном наряде. Начало положено… Что это? Особая – почти дьявольская, великолепная и – безумная мистика бала, вроде той, что была описана Гоголем в «Невском проспекте»? Странное непонятное происшествие. Оно только и могло произойти в этом полуфантастическом городе, очертания которого теряются и размываются в неверном свете фонарей. «Необыкновенная пестрота лиц привела его в совершенное замешательство; ему казалось, что какой-то демон искрошил весь мир на множество разных кусков и все эти куски без смысла, без толку смешал вместе. Сверкающие дамские плечи и чёрные фраки, люстры, лампы, воздушные летящие газы...». Отсюда – подать рукой до знаменитого булгаковского бала у сатаны. «Бал! − пронзительно визгнул кот, и тотчас Маргарита вскрикнула и на несколько секунд закрыла глаза. Бал упал на нее сразу в виде света, вместе с ним − звука и запаха». Первый бал Наташи Ростовой – опять-таки – центральная сцена всего повествования. Отходят на второй план и многостраничные описания битв, и рассуждения о «дубине народной войны», и даже откровение под небом Аустерлица. Феерия бала, сакральная сущность танца, волшебство бальной залы. Этот вальс Наташи с Андреем запоминают и вспоминают все – даже те, кто ни разу не открывали этот сложный, иной раз – нудно нравоучительный роман Льва Толстого. Вы помните, что подумал князь, увидев Наташу? «Ежели она подойдёт прежде к своей кузине, а потом к другой даме, то она будет моей женой, — сказал совершенно неожиданно сам себе князь Андрей, глядя на неё. Она подошла прежде к кузине». Откуда сии странные мысли? Вероятно, и сам Лев Николаевич написал эти строки, неосознанно поддавшись магии бального настроения. Странное, бессмысленное, какое-то шаманское «гадание», которое никак не связывается у нас с образом Болконского. Он и сам понимает – мысль бессмысленная и неожиданная. Отныне мир Наташи и Андрея разделён на «до» и «после» бала. …На балу у Фамусовых тоже происходит не вполне объяснимое – краткое коллективное умопомешательство приводит к тому, что здравого, хотя и «неудобного» человека – Чацкого – признают сумасшедшим. Дружно, безоговорочно, почти безапелляционно. Просто поддавшись какому-то мимолётному наитию. И тут мир героев раскалывается на «до» и «после». Для великого комбинатора – для Павла Ивановича Чичикова бал у губернатора тоже становится роковым. Сначала мы видим немыслимое, магическое очарование, которое почему-то производит на всех губернских дам заурядная фигура жулика. С точки зрения Гоголя, он – совершенно никакой, хотя и не лишён некоторой банальной приятности. Тем не менее, женщины приходят в поистине экстатический восторг при виде Чичикова. Потом – светлое появление полупрозрачной губернаторской дочки и странное для циничного Павла Ивановича ослепление её прелестью. Следом - вторжение Ноздрёва, после которого всё рушится. До и после бала. Описанный Лермонтовым маскарад, тоже стал фатальным для несчастной Нины и ревнивого Арбенина… Интересно, что тема бала, как водораздела, как начала начал или как точки невозврата перекочевала и в советскую культуру. В качестве эпиграфа я взяла строки из забытого ныне стихотворения «Курсантская венгерка», написанного в 1940-м году поэтом Владимиром Луговским. Как для поэта, так и для всей страны, описанная в стихах реальность давно стала историей – «идёт девятнадцатый год». Мы видим уже советский бал, но в старых декорациях: «Столетние царские люстры / Холодным звенят хрусталём». Если не вдаваться в подробности, невозможно понять, о ком идёт речь – о белых или о красных. Какая разница? Нам уже никакой, потому что та братоубийственная война была отвратительна сама по себе. Белые или красные? Русские. «Заветная ляжет дорога После бала их ждёт либо смерть, либо слава, либо победа, либо забвение: «Курсанты, курсанты, курсанты / Встречайте прощальную ночь!» Повторю, что стихи написаны в 1940-м году, то есть незадолго до войны. Танец перед войной, прощальная венгерка или последний вальс накануне битвы. 22 июня тоже наступило сразу после выпускного школьного бала. Излюбленный кино-мотив – школьницы в белых платьях и с пышными бантами кружат всю ночь под светлым июньским небом, а наутро – идут в военкомат, узнав, что мир невозвратно разделился на те самые «до» и «после».  К примеру, в гайдаровской повести «Судьба барабанщика» мы встречаем красочное, какое-то сюрреалистическое описание карнавального действа. Главный герой – Сергей Щербачёв, внезапно поддавшись минутному настроению, несётся в Парк Культуры. Там он, опять-таки, совершенно случайно встречает Нину Половцеву, которую знал давно, ещё в те времена, когда жизнь его была совсем иная. Нина одета в костюм феи ночи – золотые звёзды на чёрном фоне (опять это чёрное платье на балу!). «Ты знаешь, я потерялась. Где-то тут сестра Зинаида, подруги, мальчишки... Я подошла к киоску выпить воды. Вдруг - трах! бабах! - труба... пальба... Бегут какие-то солдаты - все в стороны, всё смешалось; я туда, я сюда, а наших нет и нет...». Сплетение войны и бал-маскарада - несовместное, но зачем-то нелепо спаянное. Вторжение параллельной реальности или вторжение Будущего? Ну да, солдаты с пальбой на мирном празднике, исчезновение сестры, подруг, мальчишек и вообще - «наших». Мы видим, нам передаётся предчувствие войны, вплетающееся в полотно сумбурной, как беспокойный сон, шпионско-дидактической, идеологически выверенной сказки о Добре и Зле. Потом мы становимся свидетелями разговора двух подростков о будущем, которое им почти совершенно ясно: «- Или, может быть, будет война. Смотри, Сережа, огонь! Ты будешь командиром батареи. Ого! Тогда берегитесь… Смотри, Сережа! Огонь… огонь… и еще огонь!  После бала жизнь Сергея меняется, стремительно мелькают события и происшествия, линия судьбы претерпевает великие и - мучительные изменения. Снова бал – точка отсчёта. Бал, где юным героям было показано их страшное и – великое грядущее. Тема балов и маскарадов постоянно, можно сказать – непременным фоном присутствует во многих кинофильмах сталинской эпохи. Так, в культовой предвоенной картине «Моя любовь» мы наблюдаем сцены настоящего светского танцевального вечера с характерной лёгкой болтовнёй и флиртом. Очень похожая сцена имеется и в кинофильме «Юность командиров». В детском фильме-ревю «Здравствуй, Москва!», созданном уже после войны, нам представляют пространство некоего рабочего клуба - с колоннами, драпировками и тяжёлыми люстрами, где мальчик из ремесленного училища чинно вальсирует с девочкой из очень простой, пролетарской семьи. Масштабные маскарады, подобные тому, который описывал Аркадий Гайдар, показаны в довоенной «Новой Москве» и в послевоенном «Аттестате зрелости». В сталинскую эпоху, как известно, утвердился и получил распространение так называемый Большой Стиль - Grand Мaniere. Это по-королевски роскошное сочетание классицизма и барокко, воплощалось в жизнь самыми различными способами, включая внедрение особой танцевальной культуры. Недаром джазмен Алексей Козлов вспоминал, что вечера танцев в начале 1950-х годов были «странной смесью концлагеря с первым балом Наташи Ростовой». Сам Козлов был тогда стилягой-«штатником» и, разумеется, предпочитал иные ритмы, иные смыслы. «Объявили дамский танец. Я тронулась с места и пошла к нему... Это было начало пятидесятых годов, детей учили чинным танцам Смольного института благородных девиц. Чинный Толик замер, не смеялся...», - это уже отрывок из ностальгического, почти биографического, рассказа популярной писательницы Людмилы Петрушевской. В этой связи интересно решена тема бала в киносказке «Золушка», снятой, как раз, на пике увлечения Большим Стилем. Замечу, что в сказке Шарля Перро основным событием является примерка туфельки. В советской интерпретации Евгения Шварца, следующего канонам русской традиции, именно бал становится главной сценой. Помните, именно на балу разыгрывается мистическое действо – Король просит старого Волшебника сделать что-нибудь потрясающее? (У Шарля Перро этого нет вообще). Так вот, на несколько минут все гости попадают в волшебную страну. Принц объясняет Золушке, что «…каждый там, где ему приятно». Это некая «сказка в сказке». После этой сцены мы понимаем, кто есть кто и снова возникает то самое состояние «после бала». А вот в кинофильме «Светлый путь» (изначальный сценарий Виктора Ардова, собственно, именовался «Золушка») классического бала нет, зато героиня танцует одна - посреди шикарного, поистине королевского зала. А потом опять происходит нечто волшебное – Таня Морозова видит в громадном зеркале самоё себя и, перейдя в зазеркалье, летит над Москвой в открытой машине. Магия, мистика танцевальной залы, волшебство Золушки… Почему же именно бал становится волшебным или же - роковым действом в русской культуре? Почему после бала всё меняется? Что это? Родовая память о сакральной сути танца, как такового? Древние предки танцевали не для развлечения, а с вполне осознаваемой целью – танец менял жизнь и судьбу. Или опять просто совпадение? Галина Иванкина  ertata Тэги: бал, жизнь, интересный, история, история., кино, кино,, книга, культура, литература, непознанный, общество, проза,, разный, россии., россия, русский, стих, театр., тема, традиция Самые культовые изобретения Коко Шанель2013-08-20 12:25:3819 августа 130 лет назад во Франции родилась Габриель Бонёр Шанель, которой суждено было стать ... + развернуть текст сохранённая копия 19 августа 130 лет назад во Франции родилась Габриель Бонёр Шанель, которой суждено было стать модельером, чей модернизм, вдохновлённость мужской модой и следование дорогой простоте в создаваемой одежде сделали из неё, возможно, самую важную фигуру в истории моды XX столетия. Её многочисленные идеи и изобретения, по истине, совершили революцию в мире моды. Мы расскажем о самых культовых из них:  Маленькое черное платье. Коко Шанель популяризировала маленькое чёрное платье, которое можно было носить в течение дня и вечера в зависимости от того, как оно дополнено аксессуарами. Журналисты цинично прокомментировали очередной шедевр Мадам: «Шанель ввела в моду чёрный цвет, чтобы одеть в траур по своему возлюбленному всех женщин Франции, потому что сама не имела права официально носить траур, не будучи женой Артура». Также существует 2-я версия, не исключающая 1-ю. В то время модельеры шили наряды с длинными шлейфами, которые пестрили от обилия цветов. Коко воскликнула: "Так дальше продолжаться не может! Я их всех переодену в черное!» В 1926 году американский журнал Vogue приравнял по универсальности и популярности маленькое черное платье к автомобилю Ford. Короткая стрижка. Всему виной был случай, но результат превзошел все ожидания. Собираясь на очередную премьеру сезона в "Гранд-опера", Габриэль Шанель излишне торопилась и, завивая волосы, сожгла большую часть волос. Вместо того, чтобы подаваться панике или лить слезы - Шанель незамедлительно отстригла оставшиеся длинные пряди... В общем, к началу премьеры Коко, конечно же, опоздала, но ее появление произвело такой фурор, что это с лихвой компенсировало законодательнице мод пропущенную часть театрального действа. А уже на следующий день толпы женщин в Париже устремились в парикмахерские с намерением сделать короткую стрижку, такую же, как у Шанель.  Сумка 2.55 - сумка с длинной цепочкой. «Я устала носить ридикюли в руках, к тому же я их вечно теряю», - заявила в 1954 году Коко Шанель. А в феврале 1955 года мадемуазель Шанель представила небольшую сумочку в форме прямоугольника на длинной цепочке. Женщины впервые смогли носить сумку удобно: просто повесить на плечо и совершенно о ней забыть. Chanel №5 - первый не цветочный аромат. В начале 20-го века все парфюмерные ароматы были простыми и «складывались» из нескольких натуральных, чаще цветочных, ароматов. Аромат, который в 1921 году выпустил модный дом Шанель, был принципиально другим - сложным, синтезированным запахом. Модно то, что удобно. Шанель первой из модельеров, разрешившей женщине снять неудобные корсеты, пышные юбки, тяжелые головные уборы и предложила женщинам обратить внимание на мужскую одежду, ее крой, силуэт и удобство. Именно благодаря этой философии «главное - удобно» появились такие вещи, как платье-рубашка с заниженной талией, фланелевые блейзеры, длинные свитера из джерси, костюмы (юбка + жакет), жакеты и блузки с запонками, галстуки и брюки, а также позаимствованные из мужского гардероба: матроску с глубоким вырезом и широким отложным воротником, кожаную куртку на манер жокейской. Даже чисто женская вещи как юбка от Шанель была свободного кроя, поэтому невероятно удобная. Доступные украшения. Коко Шанель сделала украшения доступными не только знати, но и среднему классу, смешав настоящие и искусственные камни. Она также является первым дизайнером, включившим в коллекции своих моделей бижутерию.  © Monamour  ertata Тэги: биография, вещий, дамочка, интересный, история, история., коко, люди, люди,, мода, непознанный, судьба, шанель

Главная / Главные темы / Тэг «непознанное»

|

Категория «Дизайн»

Взлеты Топ 5

Падения Топ 5

Популярные за сутки

300ye 500ye all believable blog cake cardboard charm coat cosmetic currency disclaimer energy finance furniture hollywood house imperial important love lucky made money mood myfxbook new poetry potatoes publish rules salad sculpture seo size trance video vumbilding wardrobe weal zulutrade агрегаторы блог блоги богатство браузерные валюта видео вумбилдинг выводом гаджеты главная денег деньги звёзды игр. игры императорский картинка картон картошка клиентские косметика летящий любить любовь магия мебель мир настроение невероятный новость обзор онлайн партнерские партнерских пирожный программ программы публикация размер реальных рубрика рука сайт салат своми стих страница талисман тонкий удача фен феншуй финансы форекс цитата шкаф шуба шуй энергия юмор 2009 |

Загрузка...

| Copyright © 2007–2025 BlogRider.Ru | Главная | Новости | О проекте | Личный кабинет | Помощь | Контакты |