|

Каталоги Сервисы Блограйдеры Обратная связь Блогосфера

Какой рейтинг вас больше интересует?

|

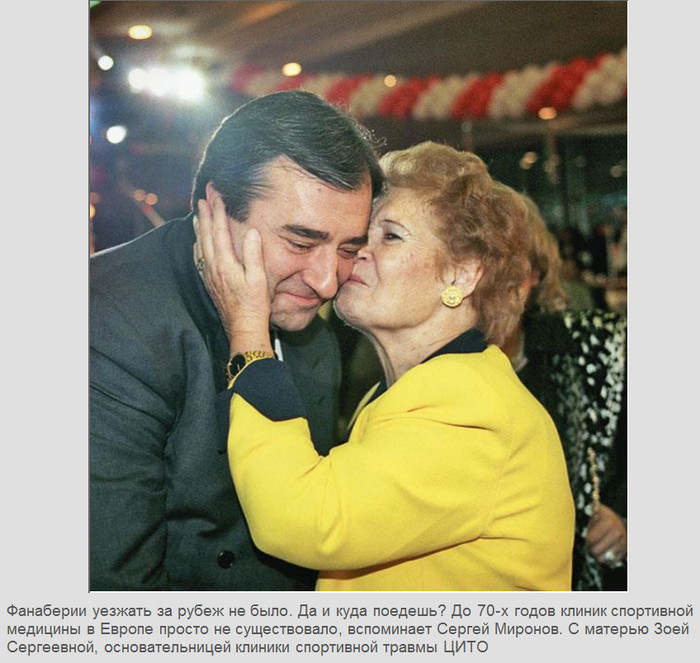

Гленн Гринвальд сулит новые разоблачения2013-08-09 17:33:51 + развернуть текст сохранённая копия + развернуть текст сохранённая копия И что же всё-таки так взволновало американских политиков в решении Москвы предоставить Эдварду Сноудену временное убежище в России? Похоже, это решение застало американскую администрацию врасплох. Так или иначе, на тот день, когда главной мировой новостью стала выдача Сноудену российских документов, Барак Обама запланировал примирительную встречу с конгрессменами, включая коллег-демократов, особо резко критиковавших администрацию и Агентство национальной безопасности в связи со шпионажем за американскими гражданами. Накануне директор Национальной разведки США Джеймс Клаппер обнародовал спешно рассекреченные документы АНБ, которые широкая пресса не спешила публиковать и комментировать. Документы должны были склонить рассерженных конгрессменов пойти на мировую и сбить волну их упреков в адрес администрации. Из рассекреченных материалов АНБ 2009-2011 годов, адресованных комитетам по разведке нижней и верхней палат, не только однозначно следовало, что Конгресс США был полностью осведомлён о порядке мониторинга, ограничивающего права американцев на частную жизнь, но в них содержались абзацы, обеляющие АНБ. В документах указывалось, что разведка осуществляет рутинный мониторинг исключительно «мета-данных» интернет-поиска или электронной почты, не просматривая содержание электронных писем. Для пущей убедительности в обоих письмах комитетам по разведке слова об исключении из мониторинга содержания телефонных разговоров или электронной почты были жирно подчеркнуты. Надо ли говорить, что к намеченной встрече жирно подчеркнутые заготовки на фоне опережающих новостей из России и Европы выглядели неубедительно? Россия спокойно предоставила Сноудену по его просьбе временное убежище, а The Guardian запустила в печать очередную порцию из имеющегося у газеты разоблачительного арсенала. На сей раз информационная бомба метила прямо в доводы защиты АНБ, касающиеся «игнорирования» содержания частной переписки, и выбивала аргументы из рук американской спецслужбы ссылками на её же документы прямо противоположного свойства. Агентство национальной безопасности, сообщала The Guardian, цитируя документы этой службы, располагает «всеохватной» программой “Xkeyscore”, позволяющей тщательно изучать «практически всё, что делает пользователь в Интернете». Презентация программы расхваливала возможности АНБ безошибочно обнаружить провайдеров частных сетей в стране Х, получать данные для дешифровки и обнаружения пользователей, говорящих, к примеру, по-немецки и находящихся в другой стране. Неудивительно, что Берлин ввиду предстоящих в сентябре выборов в бундестаг и под шквалом общественной критики за потворство властей американской слежке за гражданами ФРГ принял неординарное решение порвать давние отношения с союзническими разведками. 2 августа, как сообщало агентство ДПА, Германия объявила о расторжении соглашения о наблюдении за её телекоммуникационными сетями, заключенное в 1968 году с Соединёнными Штатами, Францией и Великобританией (тогда же в Германии вступил в силу закон об ограничении тайны переписки, а также почтовой и телефонной связи). По этому соглашению Федеральная разведслужба (BND) обязывалась предоставлять Вашингтону, Лондону и Парижу запрошенную информацию. Как сообщало ДПА, с 1990 года «в страну не поступило ни одного запроса». Да и зачем, если, как выясняется, нужную информацию можно было получать без каких-либо запросов и бюрократических проволочек. В связи с таким серьёзным решением Берлина попытки Франции «не потерять лицо» под натиском разоблачений выглядели как желание переключить гнев французов по поводу пресмыкательства их властей перед американцами на Великобританию. 4 августа Le Monde опубликовала целую серию аналитических материалов и репортажей; один из заголовков, характерный для всей подборки, гласил: «Как Великобритания шпионила с помощью операторов». В репортаже перечислялись английские телекоммуникационные и интернет-компании, сотрудничающие с английским разведовательным центром правительственной информации GCHQ, и раскрывалась история «особых отношений» разведок США и Великобритании в рамках соглашения UK-USA. Сообщались и малоизвестные подробности, к примеру, о станции Бьюд (Bude) на западном побережье Великобритании, которая позволяет «пользоваться информацией всех трансатлантических кабелей, исходящих из Америки». Переоборудование станции, по данным, приведенным в статье, было профинансировано «историческим партнером» GCHQ - Агентством национальной безопасности США в объеме 15,5 миллиона фунтов стерлингов. Благодаря соглашениям, заключенным с телекоммуникационными компаниями, указывала Le Monde, секретные службы Великобритании получили доступ к трансатлантическим кабелям оптиковолоконной связи, через которые передаются телефонные и интернет-сообщения. Для анализа сообщений использовалась система Tempora - британский аналог американской PRISM. Материалы Le Monde во многом повторяли опубликованную ранее в той же газете статью известного шотландского журналиста Дункана Кэмпбелла «Британия – главный шпион». Статье Кэмпбелла, эксперта в области нарушений гражданских свобод и электронного шпионажа, предшествовало редакционное вступление, в котором говорилось, что если в США и Британии общественное мнение и политический класс отказываются понимать значение разоблачений Эдварда Сноудена о глобальной системе телефонных прослушек, то для остального мира в связи с этими разоблачениями наступил «решительный момент». Дункан Кэмпбелл вспомнил о громких кампаниях в Европе против американского закона 2008 года (Foreign Intelligence Surveillance Act Amendment Act), обязывающего американские информационные компании передавать спецслужбам данные об иностранцах. Добавим, что аналогичные кампании, вроде недавней «За четвертую поправку к Конституции», регулярно захватывают и Америку. Рядовые американцы находятся ничуть не в лучшем положении по части гарантии их конституционных прав, чем европейцы. Абсолютно ничто не мешает, например, следить за гражданами США партнерам с «особым статусом» из Великобритании. Законодательные препятствия (та же 4-я поправка к Конституции США) легко преодолеваются, когда в основе заключенных еще в эпоху холодной войны тайных соглашений между двумя разведками лежит «паритетный обмен чувствительными данными». Активно помогают в этом американским спецслужбам и частные компании. «Мы сделали их частью команды», - говорил бывший директор Агентства национальной безопасности Майкл Хайден (Michael V. Hayden) о многочисленных «контракторах» - компаниях, предоставляющих АНБ «услуги по безопасности». Одна из таких частных компаний - Booz Allen Hamilton, международная консалтинговая фирма, на которую работал Эдвард Сноуден. В 2002 году эта фирма выиграла 63-миллионный контракт с более ранней версией нынешней программы мониторинга данных АНБ. Та программа, названная «Тотальное информационное сознание», была отменена после вмешательства конгрессменов-демократов как раз из-за явного вторжения практики мониторинга в частную жизнь американцев. Однако связи с этой консалтинговой фирмой у американских разведчиков остаются прочными. Нынешний вице-президент Booz-Allen Майк Мак-Коннел был шефом Дирекции национальной разведки при Буше-младшем, а до этого директором АНБ. Нынешний глава Дирекции национальной разведки Джеймс Клаппер – тоже в прошлом член руководства Booz Allen Hamilton. Американский журналист Майкл Херш, опросивший с десяток ветеранов американской разведки, пишет: «С Эдвардом Сноуденом, находящимся в России, и угрозой разоблачения тех, кто помогал вести слежку Агентству национальной безопасности… Силиконовая долина, вероятно, испытывает не меньше ужаса, чем Вашингтон перед тем, что Сноуден может еще раскрыть». Взгляд журналиста на проблему полностью отражён в заголовке одной из его статей: «Силиконовая долина не просто помогала «шпионскому государству» - она выстроила его»... * * * Скандал, начало которому положили разоблачения Эдварда Сноудена, пока, видимо, далёк от завершения. 6 августа корреспондент британской The Guardian Гленн Гринвальд (Glenn Greenwald) сообщил, что в его распоряжении имеются ещё 15-20 тысяч документов, которые были получены им от Сноудена в Гонконге и которые могут немало поведать «о шпионской деятельности правительства США и союзных ему правительств». И важно, чтобы в череде этих разоблачений не отошла на второй план актуализированная ими важнейшая проблема - вынесение на уровень ООН проекта Конвенции об обеспечении международной информационной безопасности, инициированной в своё время Россией и Китаем и позволяющей поставить серьёзные препятствия использованию информационных технологий в ущерб основным правам и свободам человека. Ирина ЛЕБЕДЕВА  ertata Тэги: анб, безопасность, великобритания, геополитика., германий, заграница, заграница., зла, интервью, интересный, информационный, непознанный, новость, политика, политика,, правый, россия, рубежом, сми., сноуден, событие, сша, сша-империя, франций, человек Лейб-медик2013-08-08 21:56:46 + развернуть текст сохранённая копия + развернуть текст сохранённая копия Сергей Миронов — об украденной коронарографии Бориса Ельцина и о больничном режиме Черномырдина, о том, как западных светил медицины ставили на крючок, а также о носе профессора Дебейки и состоянии здоровья Владимира Путина Руководить Четвертым главным управлением Минздрава с учетом геронтологического статуса советских вождей традиционно назначались кардиологи. И вдруг в 1995 году Борис Ельцин, сам уже страдавший болями в области сердца, пригласил возглавить кремлевскую медицину специалиста по спортивной травме. — Кто же в Кремле был травмирован, что выбор пал на вас, Сергей Павлович? — Обстоятельства сложились так, что я оперировал много людей из круга общения президента. Борис Николаевич ведь сам был спортсменом, мастером спорта по волейболу, потом очень увлекся теннисом. — Травмы его миновали? — Ну как, его же оперировали в тот период в Испании по поводу повреждения позвоночника. Сказались старые спортивные травмы и жесткая посадка, которую совершил его самолет. Потом испанские врачи приезжали и консультировали его в Москве. Я участвовал в тех нескольких консилиумах как спортивный травматолог. От предложения возглавить кремлевскую медицину я был не в восторге. Дважды отвечал нет Сергею Александровичу Филатову, руководителю администрации, и Павлу Павловичу Бородину, управляющему делами. Уговорил мой друг Шамиль Тарпищев. Я его оперировал несколько раз. Где-то в конце 1994 года приезжает Шамиль ко мне домой и с порога рассказывает: «Три дня назад играл пару с Борисом Николаевичем. Был косой удар, я рванул, сыграл мяч. Рядом стенка, резко затормозил. Хлопок — и стопа повисла. Меня повезли в ЦКБ. Когда узнал, что там за все годы сделали всего три операции на ахилле, развернулся — и к тебе». Осматриваю я Тарпищева, а он, такой импульсивный человек, говорит: «Мне через три недели с Борисом Николаевичем играть». «Ты что, с ума сошел?» — не выдержал я. И что вы думаете, сделали мы ему операцию, и он, в лангетке по бедро, действительно играл! На работу в Кремль на костылях ходил. Однажды, поднимаясь по лестнице, оступился. Повторная травма. Воспаление. Было еще две операции. Ему предлагали оперироваться в Германии и Швейцарии, с использованием искусственных материалов. Он предпочел ЦИТО. — В медицину вы вошли вслед за своей мамой, которую по праву можно назвать одним из основателей спортивной травматологии СССР. — Не побоюсь показаться пафосным, но до академика АМН СССР Николая Николаевича Приорова и до Зои Сергеевны Мироновой на спортивной травме не специализировалась ни одна клиника в мире. Мама пришла в медицину из спорта. Она дважды выигрывала чемпионаты СССР по конькобежному спорту. Однажды получила тяжелую травму колена, кровоизлияние в полость сустава. Ее один из профессоров, которые преподавали в институте, отпунктировал, наложил гипс, и потом она очень быстро восстановилась. Это для нее был путеводный знак: мол, надо в этом направлении двигаться. В 30-е годы был призыв спортсменов в вузы, специальный факультет создали в медицинском институте, где она и училась. 40-й год. Она только что окончила институт, родился мой старший брат Николай. Потом война. Мама как молодой медик пошла в прифронтовой госпиталь, Москва же на осадном положении. Это на базе Яузской больницы, «Медсантруд». Она всю войну там проработала хирургом.  А в 1952 году Советский Союз вошел в олимпийское движение. Вы сами понимаете, что спорт — один из инструментов политики, поэтому очень скрупулезная подготовка велась, и медицинская в частности. Руководителем медицинской группы по диспансеризации, осмотру спортсменов, лечению, реабилитации стал директор ЦИТО академик Приоров. А маму он взял помощником как человека, изнутри знающего спорт и имеющего уже 12-летнюю врачебную подготовку. И в том же 1952 году, когда окончательно поняли, что спортивная травма имеет очень много нюансов, возникла мысль создать специализированную клинику. Тогда она называлась отделением спортивной, балетной и цирковой травмы ЦИТО. Зоя Сергеевна возглавляла его 31 год, до 1983 года, когда уже я был избран его руководителем, подчеркиваю, по конкурсу. Блат в нашей профессии губителен. Я в ЦИТО до прихода сюда врачом проработал около трех лет в качестве санитара и медбрата. — Вам ведь тоже, по-моему, пришлось делать выбор между спортом и медициной? — Да, я занимался борьбой. Но получил травму шейного отдела позвоночника. После чего мама жестко на это дело посмотрела и сказала: «Давай, выбери себе что-нибудь другое». У меня неплохо сложилось в гандболе. Стал мастером спорта. Мы — это сборная Москвы — выиграли первый юниорский чемпионат страны. Это был 1966 год. А потом институт. Сразу поступить не удалось, огромный конкурс в медицинский был! 10-летки и 11-летки в один год выпускались плюс первый выпуск 11-х классов вечерней школы. Когда я поступал, был конкурс около 40 человек на место. Но мама в плане блата была человек абсолютно принципиальный. Так что год я отучился в Московском институте инженеров транспорта на вечернем отделении, продолжая заниматься спортом, играл в ведущей тогда гандбольной команде спортклуба «Кунцево». На следующий год все-таки поступил в медицинский, и встала дилемма: спорт или учеба. Мединститут не очень поддерживал гандбол в отличие, скажем, от МАИ. Пришлось выбирать. Конечно, поначалу было обидно, когда твои товарищи по команде становятся большими спортивными лидерами, а ты сидишь на 3-м курсе, получая стипендию 28 рублей. Тогда еще гандбол вновь сделали олимпийским видом спорта. Я мог предполагать, что в спорте у меня получится, но что делать дальше? Идти в тренеры? Достаточно туманная перспектива. Спортивно-педагогического таланта я в себе не чувствовал, хотя отец у меня заслуженный тренер Советского Союза плюс мастер спорта СССР. — За что он был репрессирован? — Отца арестовали в 1942-м. У него была бронь, как и у многих ведущих спортсменов. Он возглавлял моторемонтный завод мелкой техники — велосипеды и мотоциклы, мотоколяски. И как-то не так высказался на цеховом собрании. Завистники всегда были: кому-то дал бронь, кому-то не дал. Пошел по 58-й. Хватало на 10 лет. Правда, к счастью, он 10 лет не отсидел, вышел в конце войны. Каким-то чудом помогла зампред Совнаркома Землячка, которая занималась социальными вопросами. Узнала, что сидит один из конструкторов коляски ручного управления для инвалидов. Был пересмотр дела, реабилитация. После реабилитации отец продолжал активно работать. Был старшим тренером общества «Спартак» по велосипеду и по конькам. Безмерно помог матери, взяв на себя все домашние заботы, чтобы она могла углубиться в медицину. В старом здании ЦИТО ей каморку выделили, где варили парафин и озокерит. Она там после работы оставалась. Перелопатила больше 1000 историй болезни, ее же собственных исследований. Причем тогда докторская диссертация защищалась в двух томах: том экспериментально-клинических наблюдений и второй том доказательный — вся статистика, что там нет никаких мертвых душ. — Это из-за репрессированных родственников Зою Сергеевну не пустили врачом сборной на Олимпиаду 1952 года? — Конечно. Даже Приоров, академик, не поехал в Хельсинки, оказалось, что у него сестра монашка. А вот с 1956 до 1980 года все Олимпиады Зоя Сергеевна была главным травматологом и главным врачом олимпийских сборных. Со временем люди стали понимать, что в рекордах чемпионов, в честь которых звучал наш гимн, был значительный вклад клиники спортивной травмы, которую она возглавляла. 10 мая этого года маме исполнилось бы 100 лет. Она работала в ЦИТО до 92 лет, а в 90 лет еще участвовала в операциях. Достойного оборудования для таких операций в стране в те годы никто не выпускал. Но волей случая у мамы учился аспирант из Ирака, которому его правительство купило фирменную артроскопическую стойку, и он привез ее в ЦИТО. — Кто из знаменитостей лечился у Зои Сергеевны? — В тот период даже трудно сказать, кого не было. Это футболист и хоккеист Всеволод Бобров. Его мениски двух коленных суставов оперировали в Югославии. Маме потом пришлось переделывать. Это олимпийские чемпионы легкоатлеты Владимир Куц, Петр Болотников, гимнасты Виктор Чукарин, Валентин и Софья Муратовы, Борис Шахлин. Потом, в чуть более поздний период, Лев Яшин. — А что случилось с Яшиным? — У Яшина перелом костей кисти, фиксация спицами была сделана. Что такое кисть для вратаря, тоже так на секундочку представьте! Иногда мозоль на стопе марафонца критична, его исключают из участия в соревнованиях. То же самое для вратаря перелом пястных костей. Потом, в более поздний период, через ЦИТО прошла вся наша блестящая плеяда хоккейная — Харламов, Якушев, Шадрин — все были у нее, штангист Леонид Жаботинский, футболист Олег Блохин. Единственная специализированная клиника в стране, а этой фанаберии уезжать за рубеж не было. Да и куда поедешь? До 70-х годов клиник спортивной медицины в Европе просто не существовало.  О каждой Олимпиаде мама рассказывала множество историй. На первые свои Игры в Мельбурн в 1956 году Зоя Сергеевна вместе со сборной добиралась больше месяца по морям и океанам на теплоходе «Грузия», который потом стал медпунктом для спортсменов. Рим, 1960 год. Заболел Юрий Власов, абсцесс бедра, и мама решилась на хирургическую операцию. В нужный день он вышел на помост и был назван самым сильным человеком планеты... — А кто из спортивных пациентов побывал в ваших руках? — Историй много. К нам привезли великого гимнаста Дмитрия Билозерчева с тяжелейшей травмой, которая была получена в автомобильной катастрофе. Тут не стоял вопрос восстановления и возвращения в спорт. Много чего там пришлось сделать. И когда пошло восстановление, некоторые говорили: дай бог, человек ходит — и не трогайте его. Но он так не думал. Ему самому надо отдать должное — парень вернулся в спорт, стал олимпийским чемпионом. Три «золота» в Сеуле! Американцы не поверили — они ко мне потом приезжали. И почему-то шведы. Что уж там шведов заинтересовало, не знаю, поднимали архив, материалы рентгена и всех прочих вещей, потому что думали, что это очередная советская утка. А американцев история заинтересовала в силу того, что у них был такой олимпийский чемпион из Лос-Анджелеса Тим Дейв, у которого тоже примерно та же тема — перелом костей голени с повреждением сосудов. И он не вернулся. Он стал спортивным комментатором. Вообще надо сказать, два состава наших сборных по гимнастике (1988 и 1992 годов) — все абсолютно оперированы здесь. Просто все! Великий наш гимнаст Виталий Щерба, который 6 золотых медалей выиграл в Барселоне. Штангист Юра Захаревич, трехкратный чемпион мира, чемпион Олимпийских игр, причем чемпионом Игр он стал после операции. Не знаю, в силу каких обстоятельств, лечили его какие-то знахари заговорами, к нам он недели через две поступил. Ситуация очень тяжелая с учетом специфики спорта. Была произведена серьезная реконструкция локтевого сустава, сухожильно-мышечного аппарата, и парень стал олимпийским чемпионом с мировым рекордом. — По-моему, братья Фетисовы к вам попали, одного спасти не удалось… — Да, Фетисов Толя, младший, погиб, к сожалению. Это была не спортивная травма. Автомобильная авария. Травма, несовместимая с жизнью. Из хоккеистов того периода кто у нас был? Капустин Сережа, Кожевников Саша, уж это вообще не знаю, на чем человек играл. Он перенес, по-моему, 7 или 8 операций на коленных и голеностопных суставах. В ЦИТО вновь становились на ноги фигуристы Илья Авербух, Наталья Бестемьянова, Ирина Слуцкая и другие. Перелечились почти все члены женской сборной по волейболу — чемпионы мира 2010 года. — Сейчас довольно много спортсменов, да и политиков едут лечиться за рубеж… — Я не думаю, что это снижение уровня нашей работы. Ведь спорт стал другим. Это раньше мы с трибуны говорили, что у нас одни любители, теперь хоть наконец признали спорт профессиональным. А это повлекло за собой страхование. И многие элитные клубы, в частности футбол, хоккей, в страховых обязательствах перед игроками записывают их под определенную клинику, как правило, зарубежную. Большинство ориентированы на Германию. Никоим образом не уничижая опыта и мастерства наших зарубежных коллег, хочу сказать, что процентов до 40 возвращаются, перелечиваются здесь, но об этом говорить не принято. — А иностранные врачи перенимали опыт ЦИТО? — Конечно, да, у нас же учились, в основном у Зои Сергеевны, на крючках стояли… — Что значит на крючках? — Идет операция, разрез делает хирург, а ассистент держит крючки. Тот же профессор Пфайфер у Зои Сергеевны учился. Сегодня его на Западе обожествляют. В восьмидесятые мне довелось попрактиковаться в клинике известного американского ортопеда профессора Роберта Лича в Бостоне. Как и я, он тогда был председателем медицинской комиссии национального олимпийского комитета. Когда же Роберт попал в Москву, он мне ассистировал. Закончили операцию, Лич пошутил: «Никогда не думал, что такие технологичные операции можно выполнять без инструментов».  В спортивной травматологии требуется достигать практически абсолюта. Вы можете человека убеждать, что у него все замечательно срослось, показывать ему рентгенограммы, но если он не может делать того, что он делал до травмы, он вам не поверит. Это как в анекдоте: «Доктор, смогу ли я после операции играть на скрипке?» — «Ну конечно». — «Вот чудеса, а раньше не мог». — В название вашей клиники включена и балетная травма. Это потому, что в этой области мы впереди планеты всей? — Балетные травмы — серьезная проблема. Это, конечно, стопа, это область ахиллова сухожилия, это колено, это поясничный отдел позвоночника. Многие перебывали у нас из Большого, начиная с Майи Михайловны Плисецкой. — А что, Майе Михайловне тоже не повезло? — Была, здесь лечилась, да. И нашими пациентами волей-неволей становились такие известные танцоры, как Марис Лиепа, Екатерина Максимова и Владимир Васильев, Вячеслав Гордеев, Марк Перетокин. Представьте себе, каково для Марка, солиста балета, разорвать ахиллово сухожилие в таком расцветном возрасте. В свое время, при Зое Сергеевне, дискутировалось, как лечить этот разрыв — консервативно или оперативно. И кстати, очень многие атлеты того периода и артисты балета ушли из-за того, что да, ахилл срастался после консервативного лечения, но не был функционален. Те же, кому сделали операцию, продолжили карьеру. Как и Перетокин. — Вслед за Зоей Сергеевной вы стали главным травматологом нашей сборной на Олимпиадах? — Я на Олимпийских играх работал с 1988 по 1996 год. Меньше, конечно, чем мать. Первые были довольно сложные Игры, 1988 год, Сеул. Потом Барселона. Эта Олимпиада была своеобразна тем, что выступала там уже не сборная Советского Союза, а сборная СНГ. Еще никто толком не понимал, что это такое. И пошла разблюдовка на национальные квартиры, какое-то недоверие... Потом в 1994 году Лиллехаммер — зимняя Олимпиада. В общем, поездил, посмотрел. Это, безусловно, очень большая нагрузка. Медпункт где-то около 6 утра открываешь и часов до 2—3 ночи не закрываешь. Но это не потому, что бесконечные травмы, есть же процедуры какие-то физиотерапевтические, разный временной режим соревнований... Лиллехаммер оказался моей последней Олимпиадой. В 1995-м перешел на работу в Управление делами президента замом и одновременно руководителем Медицинского центра. — Но со спортивной медициной не расстались? — Нет, конечно. В трудовом договоре с администрацией президента было записано, что я продолжаю совмещать должность руководителя клиники спортивной травмы ЦИТО на общественных началах. Парадокс, но с переходом в Кремль у меня как травматолога работы не поубавилось. Люди во власти стали чуть не тотально увлекаться спортом, а многие были к этому не готовы, пошли, конечно, травмы. И многих мы прооперировали. — Четвертое управление Минздрава, или бывший Лечсанупр, Кремля всегда был наполирован до лоска, хотя в народе имел славу заповедника блатных докторов-выскочек. Какой вы нашли кремлевскую медицину в 1995 году? — Да, в народе ходило выражение: «Полы паркетные, врачи анкетные». После ухода Евгения Ивановича Чазова там раздрай пошел. Больше полутора-двух лет в руководстве не держался никто. И когда я на это хозяйство пришел, оно было, откровенно говоря, далеко от тех эфемерных представлений о райских кущах. Чем сильна кремлевская медицина? Она — глубоко эшелонированная структура, то есть начиная с момента диагностики и последующей диспансеризации, потом поликлинический этап, стационар, реабилитационный центр и санаторно-курортное долечивание. И если бы модель кремлевской медицины можно было экстраполировать на все здравоохранение страны в целом — а ведь можно было, — то не надо ничего и изобретать. Но у нас всегда ищут другой путь. Это, я так понял, не дали Евгению Ивановичу сделать в свое время, и в последующем ставили эксперименты над здравоохранением. В общем, когда я пришел, и сама кремлевская медицина уже рушилась. — И некоторые ВИП-пациенты побежали лечиться по ведомственным больничкам… — Кто как. Чины МВД всегда тяготели к лечению по своему ведомству. Шефы МИДа лечились у нас, хотя министерство имеет и ведомственные клиники. Армейские министры почти всегда у нас, хотя госпиталь имени Бурденко в Лефортове — старейшее медучреждение страны. Кстати, лейб-медики всегда рекрутировались из военных медиков. Но в каждом ведомстве свои примочки. Говорят, в свое время такого великого хирурга, как Николай Иванович Пирогов, забаллотировали в Военно-медицинскую академию в Санкт-Петербурге. Основателя военно-полевой медицины, всего и вся! Поди и знай! Когда мне вручали мантию той академии, в кулуарах рассказывали эту курьезную историю. — Как Ельцин относился к кремлевской медицине, не хотел прикрыть? — По-разному относился, потому что он, конечно, человек, можно сказать, максималистских понятий. Пока чувствовал себя крепко, врачи в целом оставались немножко в тени. И сколько мы его ни уговаривали порой пройти какие-то обследования, открещивался. А потом, когда ситуация со здоровьем ухудшилась, задачи медицины стали им гораздо более четко восприниматься. За его период удалось вернуть в систему больницу на Мичуринском проспекте, больницу на Открытом шоссе, поликлинику на Кутузовском проспекте. Тогда это, на мой взгляд, были верные шаги. — Вы знали Бориса Николаевича как пациента? — Безусловно, я возглавлял консилиумы. Конечно, как травматолог-ортопед я не лез в тонкости кардиологии, неврологии, но когда нужен был какой-то общий анализ, обобщение полученной информации делалось уже на моем уровне и, естественно, с согласия членов консилиума. Мне в свое время задавали вопрос, насколько он работоспособен. Понимаете, он работал по 15 часов в день. Это совершенно однозначно. У него был рваный сон. Он мог встать в 2—3 часа, проработать 2 часа, потом снова лечь, но меньше 15 часов на работу никогда не получалось. Второй момент. Понимаете, чем оценивают функциональные способности главы государства? 200 килограммов он, конечно, не толкнет, кросс на 20 километров с полной выкладкой не пробежит, но интеллектуально-психологические, умственно-аналитические функции руководителя страны требуют от организма не меньших затрат. Это был жупел такой, его нездоровье, вокруг которого крутилась оппозиция, забывая, что Рузвельт, извините, в инвалидной коляске три президентских срока провел. — Об операции на открытом сердце первого президента России написано много. Решение делать ее не в иностранной клинике, а именно в Москве принималось вашим консилиумом? — Вы знаете, он сам так захотел. Мы приглашали иностранных врачей, в частности профессор Дебейки несколько раз его смотрел и приезжал с группой американских специалистов. Но это вообще-то общепринятая практика. В конце концов, все должно быть сделано во имя больного, тем более когда этим больным является президент страны. Они были во время операции, проводимой Ренатом Акчуриным. Не оперировали, но в смотровом зале находились, какие-то советы давали, коррективы. Я лично считаю, что ничего в этом сверхъестественного нет. Есть другой момент, этический. Недруги и просто любопытные старались заглянуть под чужое одеяло. До операции Ельцина в прессе появились снимки коронарографии президента. Понятно, журналисты охочи до сенсаций. Но кто из медиков слил информацию? ФСО стояла на ушах. — Вас не трясли? — Меня, наоборот, охраняли, примерно около года, когда шла подготовка к аорто-коронарному шунтированию и в период реабилитации Бориса Николаевича. — Насколько Ельцин изменился после операции? Все-таки такие вмешательства не проходят бесследно. — Я считаю, что на первом этапе операция дала его организму большой прорыв. Отменилось большое количество препаратов, которыми приходилось его поддерживать. Мне сейчас трудно оценивать. Я в общем-то не кардиохирург. Начнем с того, что он после операции, если не ошибаюсь, 11 лет прожил. Я всю операцию простоял рядом с Ренатом. Я не ассистировал, находился просто как человек за спиной, но не тот, который с определенным предметом в кармане, и чтобы не толкать в спину, а поддерживать. Это была абсолютно вынужденная и правильно выполненная операция. Борис Николаевич ушел в отставку до конца президентского срока не по состоянию здоровья. Это было принятое им решение. Никто из нас не посвящался. — Где вы чаще встречались? У него в кабинете, в палате? — В кабинетах — нет, в кабинетах крайне редко. Обычно это было или в ЦКБ, или же у него в резиденции «Барвиха-4» под Москвой. Я хочу сказать, что уровень медицинского обеспечения Бориса Николаевича ни в коей мере не пострадал с момента его ухода на пенсию, ему Владимир Владимирович сохранил весь объем и персонала, и возможности консультаций, госпитализаций, когда они были необходимы. Так случилось, что вскоре после отставки Борис Николаевич поехал на отдых в Италию. Чисто бытовая ситуация: он поскользнулся на мраморном полу, ударился боком. В итоге перелом шейки бедра. И итальянцы толком ничего не могли сделать, понятно, рядовая больница. Оперировали его уже у нас на Мичуринском проспекте наши специалисты во главе с выпускником ЦИТО Владимиром Петровичем Абельцевым. — После каскада операций Ельцин теннисом уже не занимался? — Он пытался на первом этапе, еще после кардиологии, но это все-таки уже был не теннис. Как мерить опять-таки меру. Когда был в лучшей форме, он в теннис мог загнать самого Тарпищева. Ельцин — очень азартный человек. У него был очень сильный удар справа, прямо горело все. Но когда какого-то запаса сил в организме не стало, теннис ушел. Но в бильярд продолжал играть сильно. Плавать он любил. Борис Николаевич всегда находил время и место и пошутить, и побалагурить, сделать иногда какое-то едкое замечание, но по делу.  — Ну, балагуром можно назвать скорее другого вашего пациента… — Виктор Степанович был такой, я бы сказал, более открытый, что ли, человек. С ним можно было поговорить о каких-то совершенно разных вещах. — Например? — Например, о том, как строился тот же «Газпром». И о том, как человек в одной фуфайке в 50-градусный мороз варит потолочный шов, знал не понаслышке. Вы лежите в этой мерзлоте, и глаза вспышками слепит шов этого самого газопровода. Исключительно конструктивный человек, многое он дал стране. Понятно, его обвиняли в целом ряде каких-то вещей, но таких администраторов, хозяйственников сейчас не найдешь. Как с пациентом, пожалуй, с ним немножко попроще было, чем с Ельциным. Но там и проблем-то в тот период было поменьше. Хотя он один из первых, кто у Рената Сулеймановича делал стентирование. Серьезная болезнь его одолела потом. Там была онкология. — Уход из жизни жены как-то повлиял? — Повлиял, конечно. Это был единственный у него и у нее брак. Естественно, общие дети, общие интересы. Повлиял, безусловно. Вообще-то это достаточно редкая вещь, когда оба супруга погибают практически от одного и того же заболевания. И оперировались они в одной клинике в Германии. Финальный отрезок жизни во многом совпал у них. — Как вы сработались с Владимиром Владимировичем? — Мне кажется, что нормально. Понимаете, это совершенно другая категория отношений, потому что Владимир Владимирович, к счастью, здоровый человек и, конечно, такой медицинской опеки не требовал. Мы знали друг друга. Мы вместе один период работали в Управлении делами, поэтому пересекались достаточно часто. — Из спортивных врачей его кто-то консультировал? — Видите ли, я сам спортивный врач, поэтому оснований для приглашения каких-то дополнительных специалистов, во всяком случае в тот период, не было. Он очень спортивный человек. Далеко не каждый в достаточно зрелом возрасте начнет играть в хоккей. Он очень много плавает. Плавание у него, по-моему, один из приоритетных видов и восстановления, и адаптации к стрессовой ситуации. Должность привносит колоссальные, конечно, нагрузки. Мы как-то задались целью посчитать, какой налет часов он делает за определенный период времени. Оказалось, превосходит все нормы для пилотов. При этом он находит время вздремнуть в самолете, отключиться. Такой способ самовосстановления. Владимир Владимирович довольно скептически относится к приему медикаментов, даже если это банальные таблетки от простуды. Предпочитает народные средства, чай с медом, баню, массаж. С точки зрения медицины Путин значительно моложе своих лет. Его спортивный образ жизни способствует великолепной работоспособности. — При этом дзюдо — травмоопасный вид спорта… — Вообще-то конечно. У дзюдоистов так же, как в любом виде борьбы, травм достаточно. Но Владимир Владимирович как-то счастлив в своей спортивной жизни, умеет сгруппироваться. Правда, у нас всегда принято раздувать истории болезни первых лиц. Только недавно утихли слухи о проблемах с позвоночником у Путина. Я не вижу необходимости засекречивать информацию о здоровье главы государства, но есть медицинская этика. Если, например, я перенес операции на позвоночнике и не вижу в этом тайны, то я сам расскажу вам об этом. — У травматолога были травмы? — Сказались мои спортивные проблемы, плюс профессия добавила, потому что в течение 35 лет простоял, согнувшись у операционного стола, вот так, как крючок. Это здоровья не добавляет. — Сколько на вашем личном счету проделанных операций? — Недавно примерно прикинул, больше 10 тысяч, каждый год делал не менее трехсот. И в ЦИТО, и в ЦКБ. В последнее время я хожу в операционную, смотрю, даю какие-то советы, но самому оперировать мне чисто физически немножко сложновато. Сейчас в ЦИТО самые продвинутые технологии, самые современные подходы к диагностике, лечению, малоинвазивные операции. В институте, в клинике спортивной травмы, более 90 процентов операций на крупных суставах, я имею в виду плечо, локоть, колено, тазобедренный, выполняются только артроскопически. Причем не диагностика — посмотреть в глазок, нет. Реконструктивные большие операции. По своим проблемам с позвоночником столкнулся с коллегами из Германии, Швейцарии, Израиля. Потому что есть в медицине определенное правило: нельзя оперировать у своих, я имею в виду ЦИТО. Не всегда опыт заграничного лечения был удачным, о чем мы говорили выше применительно к спортивной медицине.  — Чем же посоветуете заниматься, чтобы не загреметь на операционный стол? — В плане травмобезопасности самый замечательный вид спорта — это плавание, а потом, наверное, бильярд. В него сам играю. Меня в свое время удивил Дебейки, когда после ельцинской операции мы у меня на даче ужинали с группой специалистов. У меня там стоял бильярд внизу. Играли, а Дебейки еще наверху остался, разговаривал с моей супругой. Потом спустился, идет какая-то партия. Мы его пригласили поиграть. И в не подставленные шары, а просто в те, что были на столе. Он с кия два или три шара забил, причем настолько уверенно, сразу видно, что человек знает, с какой стороны взяться. Ему тогда под 90 было. Он умер, не дожив до 100, по-моему, пару месяцев. Был счастлив с молодой супругой, да. Может, поэтому и прожил так долго, не знаю. — Какая-то у них поразительно большая разница в возрасте была. — Лет 40, может, чуть меньше, лет 35. Самое главное, что у него от нее — дочь. Это всегда был предмет таких плоских шуток, что дочь-то можно в любом возрасте иметь, вопрос от кого. Но в случае Дебейки девочка его точная копия. Такой же нос, глаза, губы. — Как полагаете, на политическом олимпе пришло время долгожителей? — С помощью спорта и достижений современной медицины, несомненно. Сергей Павлович Миронов Родился 6 августа 1948 года в Москве. Отец, Павел Дмитриевич Миронов, — неоднократный чемпион страны по велоспорту, бронзовый призер чемпионатов СССР по конькобежному спорту. Мать, Зоя Сергеевна Миронова, — заслуженный мастер спорта СССР, с 1940-х годов врач-ортопед, основатель спортивной травматологии в СССР. После окончания Первого Московского мединститута им. И. М. Сеченова Сергей Миронов работал в Центральном институте травматологии и ортопедии им. Н. Н. Приорова. В 1983 году возглавил клинику ЦИТО, основателем которой была его мать. С 1995 года — заместитель управляющего делами президента — генеральный директор Медицинского центра (с 2004 по 2011 год — начальник Главного медицинского управления) УД президента РФ. В 1998 году возглавил ЦИТО им. Н. Н. Приорова (на общественных началах), с 2011 года — на штатной основе. Доктор медицинских наук (1984 год), профессор. Академик РАМН (с 1999 года). Академик РАН (с 2003 года). Президент Российской ассоциации травматологов-ортопедов, Российского артроскопического общества, член международного общества ортопедической хирургии и травматологии SICOT. Главный внештатный специалист травматолог-ортопед Минздрава РФ. Заслуженный деятель науки РФ, заслуженный врач РФ. Автор более чем 440 научных работ. Заведующий кафедрами факультета фундаментальной медицины МГУ и Первого Московского государственного медицинского университета. Награжден двумя орденами «За заслуги перед Отечеством» — III и IV степени, орденами Почета, Дружбы, «Знак Почета» (СССР), преподобного Сергия Радонежского II степени (РПЦ). Удостоен Государственной премии РФ, двух премий правительства Российской Федерации в области науки и техники. Женат. Имеет сына. Журнал "Итоги"  ertata Тэги: биография, больница, власть, здоровье., здравоохранение., интервью, интересный, кремлевский, люди, люди,, медицина, минздрава, непознанный, новость, пациент, с.п.миронов, сми., событие, спорт, спорт., спортивный, судьба, управление, цито, цкб, четвертый Наше всё. Ленские столбы2013-08-08 17:18:42Ленские столбы - это протянувшийся более чем на 40 км комплекс вертикально вытянутых скальных ... + развернуть текст сохранённая копия Ленские столбы - это протянувшийся более чем на 40 км комплекс вертикально вытянутых скальных образований, причудливо громоздящихся вдоль реки Лена. Ленские столбы сложены из кембрийских известняков. Эта горная порода начала формироваться 560 млн лет назад. Первый туристический маршрут в заповеднике был открыт в 1966 году, и с тех пор этим чудом природы приезжают полюбоваться со всего мира. Местные жители считают Ленские столбы хранителями Якутии и особым энергетическом местом. Читай ещё: Ленские столбы в России.  ertata Тэги: археология, видео, всё, документальный, интересный, история, история., кино, культура, ленский, непознанный, онлайн, природа, природа., путешествие, разный, россии, россии., россия, скала, смотреть, столб, чудеса, экология., якутия Александр Покрышкин2013-08-07 21:59:00

Фильм-хроника о трижды Герое Советского Союза Александре Покрышкине  ertata Тэги: авиация, авиация., александр, армия,, биография, великий, видео, вов., военный, война, документальный, интересный, история., кино, кинофильм, люди, люди,, назад, непознанный, онлайн, отечественный, покрышкин, смотреть, советский, ссср, ссср., судьба, флот, На страже государства2013-08-07 21:15:21История защиты границы России насчитывает более 1000 лет. История защиты границы России насчитывает более 1000 лет.  На сторожевой границе Московского государства. С.В. Иванов. Из издания И. Кнебеля «Картины русской истории» 28 мая 1918 года декретом СНК РСФСР в составе народного комиссариата финансов РСФСР была учреждена новая пограничная охрана государства, 95-летний юбилей которой отмечается в этом году. Но история отечественной пограничной службы не ограничивается лишь этим периодом времени. Её становление шло на протяжении более десяти веков Первое летописное упоминание о государственных мерах по организации защиты границ Руси и их охране относится к 988 году, когда великий князь киевский Владимир обратился к населению с призывом встать на охрану рубежей Земли русской. Именно при Владимире в Древнерусском государстве был проведен комплекс мероприятий по организации охраны его территории, включавший, в частности, введение на окраинных рубежах государства службы т.н. «богатырских застав», строительство городов-крепостей. Позже укрепленные городки-крепости стали соединяться между собой крутыми валами, глубокими рвами и лесными засеками, тянувшимися на десятки километров. Так было положено начало строительству ряда сторожевых линий, позже составивших единую сильную оборонительную полосу вдоль рубежей Руси. Но с распадом во второй четверти XII века Древнерусского государства на отдельные (часто враждовавшие) феодальные княжества прекратила существование и единая система охраны пограничных рубежей. Принципиально новое устройство служба по охране «государевых рубежей» получила в последней четверти XVI века по мере образования и значительного укрепления Русского централизованного государства, развития стройной системы государственного управления и правовой системы. Основанием для организации этой службы стали несколько взаимосвязанных боярских постановлений, в результате которых в России появилась первая нормативная база в области организации специальной государственной службы. Она принципиально отличалась от других служб и была призвана максимально обезопасить «государевы рубежи» от «прихода людей воинских». Именоваться она стала сторожевой, станичной и полевой службой. Своего расцвета служба достигла в конце XVI века. Она имела военно-оборонительный, скрытный, разведывательно - поисковый характер. Многие принципы ее организации в последующем легли в основу служебной деятельности отечественных пограничных структур (казачьей пограничной стражи, пограничной таможенной стражи, отдельного корпуса пограничной стражи, пограничной охраны, пограничных войск и, наконец, сегодняшних пограничных органов федеральной службы безопасности).  В период Смутного времени в России служба на рубежах и границах государства не неслась. Ее восстановление началось лишь с восшествием на русский престол династии Романовых. С некоторыми изменениями вся система организации охраны и обороны границ России в XVII веке повторяла отечественный опыт в этой области, накопленный к концу XVI века. Во второй половине XVII - начале XVIII веков с расширением территории государства в приграничье России началось активное строительство мощных пограничных укрепленных линий, на которых стали размещаться крупные контингенты войск государства. Широкое распространение получило привлечение на правовой основе к охране границы казачьих формирований. Во второй половине XVIII века и в начале XIX века охрана границы Российской империи осуществлялась драгунскими полками, рассредоточенными по форпостам, а также таможенными вольнонаемными объездчиками. 27 сентября 1782 года для усиления борьбы с контрабандой и незаконным пересечением границы Екатерина II подписала именной Указ Сенату (закон № 15522) «Об учреждении особой Таможенной пограничной цепи и стражи для отвращения потаенного провоза товаров» В соответствии с документом таможенная пограничная стража была учреждена в каждой пограничной губернии, в которой находились портовая или пограничная таможня. Таможенная стража состояла из объездчиков и таможенных надзирателей. На каждые 10 верст границы полагалось по два объездчика, а также служители на таможне. На каждые 50 верст границы для наблюдения за объездчиками был один таможенный надзиратель с двумя объездчиками в помощь. Таможенные объездчики принимались на службу добровольно по контракту с письменными поручительствами. Как таможенные объездчики, так и таможенные пограничные надзиратели один раз в год переводились с одного места границы на другое. Но в целом такая вольнонаемная стража была очень ненадежна.  Очередные изменения в охране границы Российской империи произошли по мере назревания войны с наполеоновской Францией. В 1810 году после инспектирования российской границы военным министром Михаилом Барклаем де Толли стало ясно, что состояние ее охраны неудовлетворительно. Малочисленные разъезды пограничной стражи были не в состоянии обеспечить надежную защиту, что приводило к большому потоку контрабанды из-за рубежа. 4 января 1811 года (закон № 24480) Александр I утвердил доклад военного министра Барклая де Толли «Об устройстве военной стражи на границах западных губерний». В докладе, в частности, отмечалось, что «доселе ничего не было устроено; ибо стража границ, вверенная одним казакам, не могла быть надежна, что и самые опыты, как то: частые и многочисленные побеги, перегон лошадей и скота в большом количестве, вывоз меди и денег и привоз контрабанды, сие доказывают». Одновременно было принято «Положение об устройстве пограничной стражи». Для обеспечения должной охраны границы Положение предусматривало разделение границы от Палангена (Паланга) до Ягорлыка (более 1600 верст) на участки по 150 верст. Их охраняли восемь полков донских и три полка бугских казаков (численность казачьего полка в то время составляла примерно 500 человек). Каждый участок в 150 верст делился на 15 частей по 10 верст. На 10 - верстовое расстояние приходилось по 30 казаков,которые, в свою очередь, делились на команды, располагавшиеся в центре своей части. Команды совершали утренние и вечерние разъезды в обе стороны до встречи с соседними командами для передачи рапортов о состоянии своей части границы, с фиксацией времени передачи рапорта соседней команде. Таким образом, начальник, ответственный за участок границы, ежедневно получал утренние и вечерние рапорты «о благополучии вверенной ему границы» и составлял еженедельные отчеты для своего начальства. В целях недопущения противоправных контактов казаков с местным населением три раза в течение года проводилась ротация казачьих полков. Надзор за качеством охраны границы поручался обер-офицерам регулярной армии. Отдельно указывалось, что устройство кордонной стражи и охрана границы от Ягорлыка на Днестре до устья Днепра (примерно 150 верст) поручалась генерал-лейтенанту Дюку де Ришелье на таких же правилах. Пропуск людей, товаров и скота через границу должен был осуществляться только через таможни. После окончания Отечественной войны 1812 года экономика России стала развиваться ускоренными темпами, расширялась торговля с зарубежными странами. Но вместе с тем на границе активизировался и контрабандный промысел. Экономические интересы страны защищала пограничная вольнонаемная таможенная стража, которая не всегда справлялась с этим потоком. Поворотным, изменившим в корне характер самой стражи, явилось решение о ее преобразовании. 14 декабря 1819 года Александр I утвердил представленный Государственным Советом (закон № 28030) «Таможенный Устав по европейской торговле». В соответствии с ним таможни делились на четыре класса; был утвержден штат таможен и «таможенный присмотр» по всей сухопутной и морской границе, а также по контрольной черте между Российской империей и Царством Польским, состоявший из команд таможенной стражи; было утверждено 12 таможенных округов. Данный Устав был введен в действие с 1 января 1820 года. Е.Ф. Канкрин, ставший в 1823 году министром финансов, ввел новый таможенный тариф, резко повысивший пошлины на ввозимые иностранные товары. Таможенные доходы государства возросли с 30 до 81,5 миллиона рублей. Но в то же время возрос и поток контрабанды, что потребовало нового усиления пограничной службы. 5 августа 1827 года (закон № 1282) Николай I утвердил подготовленное Канкриным «Положение об устройстве пограничной Таможенной стражи». Таможенная стража стала иметь военную организацию: в каждом таможенном округе были образованы бригады или полубригады, разделенные на роты, которые состояли из конных объездчиков и пеших стражников. В документе отмечалось, что «главные перемены в этом положении состоят в твердом воинском разделении стражи, в назначении воинских командиров...». Однако пограничная стража, ставшая военной организацией, продолжала подчиняться гражданским чиновникам Отделения пограничного надзора Департамента внешней торговли Министерства финансов. В 1830 году в России началась эпидемия холеры (в то время эпидемические болезни, в том числе холеру, зачастую называли чумой). Многие губернии были закрыты. Этому предшествовали вспышки холеры, отмечавшиеся еще в 1823 году. В Россию холерные заболевания проникали, как правило, из Ирана. В 1829 году холеру вновь занесли через русско-иранскую границу в южные районы страны. Вспышки эпидемии отмечались также в войсках на Кавказе, затем в Бессарабии. Правительство вводило ряд предупредительных мер и устанавливало карантины. В целях предотвращения проникновения в Россию «чумной и другой заразы» 20 октября 1832 года (закон № 5691) Николай I утвердил «Положение о Карантинной страже». Карантинная стража состояла из собственной карантинной стражи внутри карантинов и на судах, внешних военных караулов, морского надзора и пограничной стражи. 29 марта 1835 года также высочайше была утверждена докладная записка министра финансов (закон № 8008) «Об усилении таможенной стражи в Новороссийских и Бессарабских округах и об именовании оной Пограничною», в пункте 7 которой было сказано: «...для единообразия наименовать всю таможенную стражу пограничною, как уже установлено в положении о карантинной страже». С 26 октября 1864 года, когда Александр II утвердил мнение Государственного Совета (закон № 41374) «О сосредоточении в одном Департаменте Министерства финансов дел, относящихся до торговли; о переименовании Департаментов: Внешней торговли в Департамент таможенных сборов и мануфактур и Внутренней торговли - в Департамент торговли и мануфактур, и о предоставлении министру финансов делать в означенных Департаментах и Общей канцелярии Министерства необходимые сокращения и изменения», пограничная и карантинная стражи стали подчиняться Департаменту таможенных сборов Министерства финансов. Двойная подчиненность пограничной стражи отрицательно сказывалась на охране границы. Имеющийся опыт подтверждал, что вследствие специфики охраны границы защита экономических интересов и борьба с незаконным переходом границы более успешно осуществлялась военными подразделениями. С развитием международного товарного обмена и распространением сети таможенных учреждений в значительной мере усложнилась деятельность и таможенного управления, обремененного, помимо дел собственно таможенных, еще заведованием пограничной стражей. Поэтому 15 (27) октября 1893 года по инициативе министра финансов Сергея Витте указом Александра III Сенату (закон № 9975) «О преобразовании пограничной стражи в отдельный корпус и об утверждении временного штата Управления означенного корпуса» пограничная стража была выведена из подчинения гражданским таможенным чиновникам. С целью «дать пограничной страже устройство, более соответствующее ее составу», был создан Отдельный корпус Пограничной стражи (ОКПС).  Помимо пограничного надзора на личный состав ОКПС были возложены другие задачи: карантинный надзор на границе, участие в выполнении некоторых полицейских функций и в политическом надзоре; несение службы по охране различных государственных учреждений и объектов; задержание на границе бродяг, дезертиров, беспаспортных, порубщиков леса; решение военных задач в период войны. ОКПС стал подчиняться исключительно министру финансов, руководитель которого стал шефом ОКПС, а непосредственное руководство осуществлял командир Корпуса, по статусу приравнивавшийся к начальнику военного округа или начальнику главного управления военного министерства.  Витте изменил порядок подчинения пограничной стражи и взаимоотношений с Департаментом таможенных сборов и на военной основе разработал положение о ее организации. В результате этой реформы ОКПС стал представлять собой самостоятельную специальную военную организацию, предназначенную для осуществления пограничного надзора и обеспечения законности лиц, товаров и грузов. Первым шефом ОКПС стал министр финансов Сергей Витте, а первым командиром - генерал от артиллерии Александр Свиньин. Витте изменил порядок подчинения пограничной стражи и взаимоотношений с Департаментом таможенных сборов и на военной основе разработал положение о ее организации. В результате этой реформы ОКПС стал представлять собой самостоятельную специальную военную организацию, предназначенную для осуществления пограничного надзора и обеспечения законности лиц, товаров и грузов. Первым шефом ОКПС стал министр финансов Сергей Витте, а первым командиром - генерал от артиллерии Александр Свиньин.Пограничная стража превратилась в самостоятельный род войск на основе военной организации. Корпус делился по территориальному признаку и включал в себя Управление, 7 округов, 31 бригаду, Беломорский и Керченский особые отделы, отряды и посты (кордоны). Общая численность корпуса составляла 36 709 человек, из них генералов, штаб - и оберофицеров - 1033 человека. Для охраны морской границы корпус располагал специальной флотилией. В 1893 году в состав ОКПС вошла Балтийская таможенная крейсерская флотилия. Штаб Корпуса состоял из четырех отделений: строевого, пограничного надзора, вооружения и хозяйственного. 22 декабря 1897 года Николай II утвердил мнение Государственного Совета (закон № 14808) «Об основных началах отправления чинами отдельного корпуса пограничной стражи служебных обязанностей и об употреблении ими оружия по пограничному надзору в пределах пограничной полосы вдоль Европейской границы». Военное переустройство пограничной стражи было завершено указом Николая II от 1 февраля 1899 года (закон № 16440) «Об утверждении штата Управлений округов отдельного корпуса пограничной стражи», которым местное заведывание пограничной стражей было изъято из ведения начальников таможенных округов и возложено на начальников вновь образованных округов пограничной стражи на правах начальников дивизий. Данный закон вводился в действие с 1 июля 1899 года. В 1901 году на базе Охранной стражи Китайско-Восточной железной дороги был создан Заамурский пограничный округ. Его задача состояла в охране дорог, станций, перегонов, разъездов и российских лесорубов от бандитских нападений. В начале XX века ОКПС совместно с Отдельным корпусом жандармов, военной контрразведкой и полицией стал также бороться со шпионажем и революционными оппозиционными организациями. Во время войны с Японией 1904- 1905 годов пограничная стража принимала участие в боевых действиях. Например, личный состав Заамурского пограничного округа воевал в Порт- Артуре, под Ляояном и Мукденом. В 1910 году были приняты «Правила об Отдельном корпусе пограничной стражи», а в 1912 году - «Инструкция службы чинов Отдельного корпуса пограничной стражи», которые объединили и систематизировали все нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность ОКПС. С началом Первой мировой войны все пограничные бригады, кроме расположенных в Закавказье и Средней Азии, перешли в полное подчинение Военного министерства. На европейский театр военных действий был полностью передислоцирован и Заамурский пограничный округ.  1 января 1917 года указом Николая II ОКПС был переименован в Отдельный Пограничный корпус (ОПК), округа и бригады пограничной стражи - в пограничные округа и бригады, а стражники - в пограничников. После Февральской революции, когда власть в Петрограде перешла к Временному правительству, пограничникам было предложено «сохранять полное спокойствие». Несмотря на революционные потрясения, они продолжали нести свою службу. Однако обстановка на границе и в корпусе начала резко меняться. Были отстранены от должностей командир корпуса, начальник штаба и многие генералы и офицеры. Корпус начал распадаться, а в 1918 году ОПК окончательно был ликвидирован Журнал «ФСБ За и Против»  ertata Тэги: авиация., армия,, войско, граница, интересный, история, история., культура, непознанный, организация, охрана, пограничный, россии, россии., россия, служба, спецслужба, тайный, флот,

Главная / Главные темы / Тэг «непознанное»

|

Категория «Музыканты»

Взлеты Топ 5

Падения Топ 5

Популярные за сутки

300ye 500ye all believable blog cake cardboard charm coat cosmetic currency disclaimer energy finance furniture hollywood house imperial important love lucky made money mood myfxbook new poetry potatoes publish rules salad sculpture seo size trance video vumbilding wardrobe weal zulutrade агрегаторы блог блоги богатство браузерные валюта видео вумбилдинг выводом гаджеты главная денег деньги звёзды игр. игры императорский картинка картон картошка клиентские косметика летящий любить любовь магия мебель мир настроение невероятный новость обзор онлайн партнерские партнерских пирожный программ программы публикация размер реальных рубрика рука сайт салат своми стих страница талисман тонкий удача фен феншуй финансы форекс цитата шкаф шуба шуй энергия юмор 2009 |

Загрузка...

| Copyright © 2007–2025 BlogRider.Ru | Главная | Новости | О проекте | Личный кабинет | Помощь | Контакты |

+ развернуть текст

+ развернуть текст