В сентябре 1941 г. в далеком тувинском селе провожали на фронт пятерых братьев Шумовых — ...

... в селе Ильинский

Орехово-Зуевского района ... >

. В подмосковном селе ...

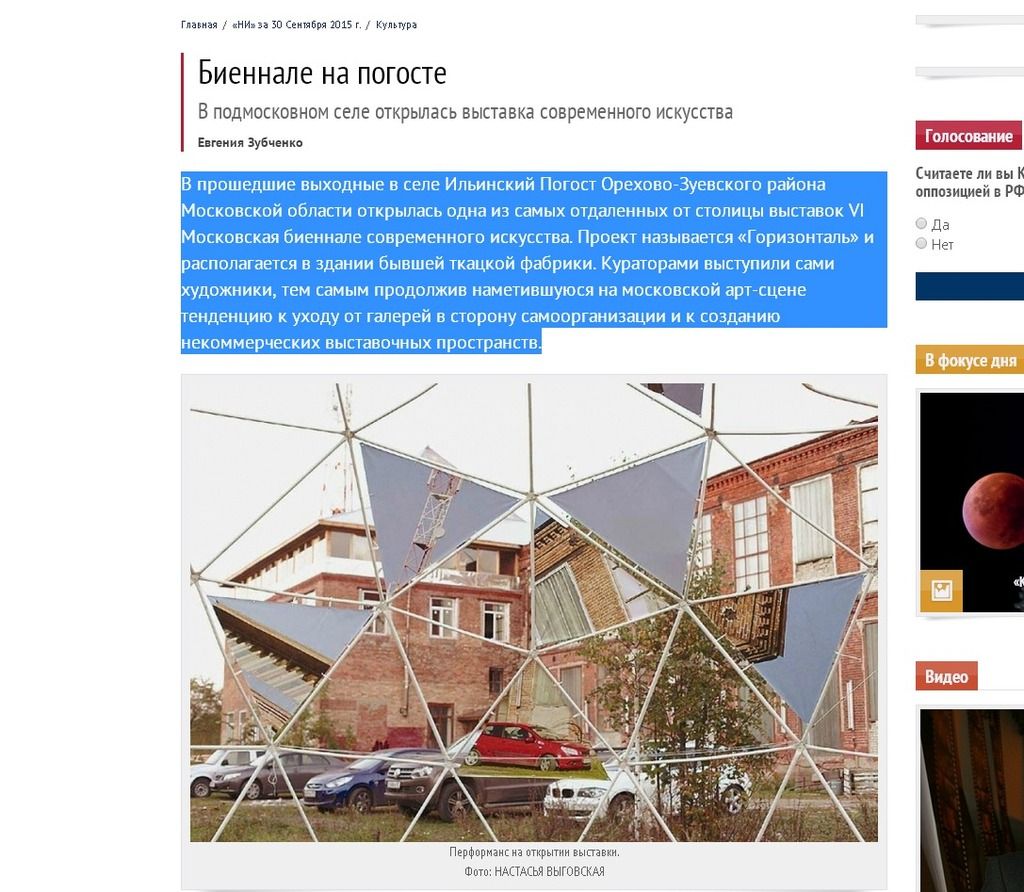

В прошедшие выходные в селе Ильинский Погост Орехово-Зуевского района Московской области открылась одна из самых отдаленных от столицы выставок VI Московская биеннале современного искусства. Проект называется «Горизонталь» и располагается в здании бывшей ткацкой фабрики. Кураторами выступили сами художники, тем самым продолжив наметившуюся на московской арт-сцене тенденцию к уходу от галерей в сторону самоорганизации и к созданию некоммерческих выставочных пространств.

В прошедшие выходные в селе Ильинский Погост Орехово-Зуевского района Московской области открылась одна из самых отдаленных от столицы выставок VI Московская биеннале современного искусства. Проект называется «Горизонталь» и располагается в здании бывшей ткацкой фабрики. Кураторами выступили сами художники, тем самым продолжив наметившуюся на московской арт-сцене тенденцию к уходу от галерей в сторону самоорганизации и к созданию некоммерческих выставочных пространств.Биеннале на погосте. В подмосковном селе открылась выставка современного искусства — Новые Известия

Открытие проекта:25-27 сентября - первое открытие;

Ссылки, посвященные проекту, в ЖЖ:

Дима Гред и Матвей Крылов.

Грин. "Сельская жизнь". Павло Митенко. Критика сцены.

Дима Гред и Матвей Крылов.

Грин. "Сельская жизнь". Павло Митенко. Критика сцены.

Татьяна Сушенкова. Движение по горизонтали.Проект "Горизонталь: Уличное искусство"

Проект "Горизонталь": Александр Гнутов.

... жителей села Ильинский

.

В эти выходные состоялось долгожданное открытие выставки «Горизонталь», а до этого множество дней монтажа. Трудно было поверить, что такое большое пространство, которое из себя представляет бывшая ткацкая фабрика, можно заполнить. Но именно это и произошло. Экспозиция увеличивалась на глазах. Даже в день открытия работы по монтажу продолжались. В выставке принимает участие огромное количество художников.

Здесь вы увидите и работы признанных мастеров, таких, например, как Владимир Дубосарский, и работы молодых художников. Известных и неизвестных, живописцев и скульпторов, перформансистов и графиков, фотографов и медиа-артистов.

Поскольку «Горизонталь» является продолжением проекта «Гуслица: Дом культуры», который стартовал на прошлой биеннале два года назад, то и многие принципы этого проекта соблюдены. В частности, не все работы привезены уже готовыми, ряд объектов сделан прямо в Гуслице из тех материалов, которые художники нашли на территории усадьбы. Кураторы выставки не ограничились пространством одной лишь фабрики. Различные объекты размещены на территории прилегающей к усадьбе, многие стены вокруг и внутри Гуслицы отданы художникам, работающим в жанре уличного искусства. Но и это не все. Есть объекты и на территории деревни, где расположена фабрика. Одна из идей выставки заключается в вовлечении местного населения в процессы, которые происходят в усадьбе. Когда-то ткацкая фабрика была сердцем этой деревни, главной ее движущей силой. Большая часть местных жителей ходила туда на работу. Хочется, чтобы фабрика и сейчас была таким же центром притяжения для жителей села Ильинский погост.

Открытие проходило три дня. Первый день – неофициальный. Размещение гостей, экскурсии, знакомство с художниками и выступления артистов. Второй день уже был гораздо более насыщенный. Официальное открытие, речи кураторов со сцены, снова экскурсии, где художники уже сами представляли свои работы, затем перформансы и концерт. На фоне этого художники продолжали монтировать свои объекты. Некоторые дорисовывали, другие все еще что-то пилили, а третьи…третьи косили! Даже сейчас на фото представлены далеко не все работы, которые есть на выставке.

В следующие выходные состоится второе открытие выставки. И будет еще больше интересного. Вы удивитесь, но приедут те художники, которые не успели к первому открытию, и тоже будут работать. Соответственно экспозиция еще расширится. Будут новые пермормансы, а также лекции и концерты! Не пропустите!!

Фотографии: Настасья ВЫГОВСКАЯ, Евгения ЗУБЧЕНКО, Сергей СМИРНОВ, Татьяна СУШЕНКОВА

Больше фото по ссылке.

Ссылки, посвященные проекту, в ЖЖ:

Дима Гред и Матвей Крылов.

Грин. "Сельская жизнь". Павло Митенко. Критика сцены.

Дима Гред и Матвей Крылов.

Грин. "Сельская жизнь". Павло Митенко. Критика сцены.

Татьяна Сушенкова. Движение по горизонтали.Проект "Горизонталь: Уличное искусство"

Проект "Горизонталь": Александр Гнутов.

Архангельской и Вологодской ...

... Ансамбля Кижского

долгое время ... многотиражными. Кижский

является символом российского ...

Открытки с изображением Ансамбля Кижского погоста долгое время наравне с Московским Кремлем и Зимним дворцом оставались самыми многотиражными. Кижский погост является символом российского Севера, той самой «русской старины», которая привлекала и продолжает привлекать исследователей и путешественников. Чудом две деревянные церкви и колокольня XVIII века дошли до нас в первозданном виде. 12 декабря 1990 года Кижский погост одновременно с Московским Кремлем и историческим центром Санкт-Петербурга был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Что необходимо сделать в Кижах:

Сходить на экскурсию «Традиционная культура русских Заонежья». За три часа вас познакомят с шедеврами Кижского ансамбля, древнейшей деревянной церковью Воскрешения Лазаря XIV века, перевезенной в Кижи из Муромского монастыря.

Побывать на экскурсии «Потаенные Кижи». Совершите прогулку к часовне Спаса в самой высокой части острова, где открывается захватывающий дух вид на Кижский ансамбль и берега Онежского озера.

Посетить экскурсию «Деревни о. Кижи», которая проходит в жилых деревнях Ямка и Васильево, на ней можно узнать о легендах и истории старинных поселений. Поднимитесь на Нарьину Гору, к красивейшей часовне Спаса Нерукотворного.

Посмотреть выступление фольклорно-этнографического театра. Актеры — сотрудники музея — покажут старинные обряды, споют свадебные песни и даже «жестокие» городские романсы.

Короткое слово «Кижи» известно не только в нашей стране. К одному из 1650 островов Онежского озера каждое лето причаливают сотни теплоходов с туристами со всех концов света, чтобы увидеть единственную в мире двадцатидвухглавую деревянную Преображенскую церковь, ее архитектурное эхо — Покровскую церковь — и объединяющую два храма в слаженный ансамбль колокольню.

Название острова созвучно карельскому слову «кижат», что означает «игрища». Археологи считают, что в далекой древности люди собирались на острове для проведения языческих обрядов. Позже на пологом удобном острове возникло поселение. В XVI веке остров Кижи стал центром Спасского погоста. В наше время погостом называют кладбище, а давным-давно на Русском Севере этим словом обозначали сельский округ, в главном селе которого строили церковь. Так в Кижах появились две церкви: Преображенская и Покровская. Когда молния ударила в здание старой Преображенской церкви, сельский сход постановил выстроить новую, какой еще люди не видывали. Двадцать два купола Преображенской церкви вознеслись в северное небо в 1714 году. Десять лет работали простые русские плотники в Кижах. Легенда называет имя только одного из мастеров — Нестора, который закончил работу и закинул топор в Онежское озеро со словами: «Не было такой никогда и не будет более!»

Преображенская церковь состоит из трех восьмигранных срубов — «восьмериков», поставленных ярусами друг на друга и уменьшающихся кверху в пропорции 18 м — 6 м— 3 м. К нижнему ярусу по сторонам света добавлены четыре «прируба» — четырехстенные пристройки. Такая композиция придает церкви пирамидальную устремленность ввысь. В XVIII веке она была одним из самых высоких зданий в России — 37 метров. Главное украшение церкви — двадцать два купола разного размера, установленные на «бочках», — кровле, повторяющей силуэты куполов. Плотники соединили систему защиты от воды и архитектурные элементы в одно целое, обеспечив зданию сохранность в суровом климате северного острова.

Сложнейшая конструкция Преображенской церкви выполнялась только топорами. Острый срез от удара топора не рвет дерево, как пила, не позволяет деревянным бревнам впитывать воду.

Считается, что при строительстве Преображенской церкви не применялись гвозди. Действительно, гвоздями (сначала деревянными нагелями, а позднее коваными) прикреплены только чешуйки лемеха, покрывающего главки. Северные зодчие понимали красоту дерева. Лемех для покрытия куполов делали из осины — этот сорт древесины со временем принимает зеркальные свойства. Расположенные под разными углами чешуйки то отливают серебром в белые ночи, то вспыхивают ярким огнем на восходе, то становятся голубыми, как северное небо.

Внутреннее убранство Преображенской церкви строго, даже сурово. Северяне не любили ни ярких фресок, ни нарядной резьбы. Главными украшениями храма были иконостас и «небо» — расписной потолок. Четырехъярусный иконостас из 102 икон составлялся постепенно, почти 100 лет, и его золоченая резьба XVIII века очень красива, но не соответствует общему настроению церкви. Огромная Преображенская церковь была «летней», неотапливаемой. Для богослужений зимой через полвека рядом возвели «зимнюю» Покровскую церковь. Девять глав храма, образующих ажурную корону, повторяют силуэт Преображенской церкви. Можно найти ракурс, при котором ажурная корона глав Покровской церкви красиво совмещается с хороводом куполов Преображенской. Украшена Покровская церковь скромно, зубчатым поясом вокруг фронтона. Это не только декоративный элемент, но и хитроумная система защиты от влаги. За каждым зубчиком вырезан желобок, где собирается дождевая вода, а на нижних зубцах устроены водометы, чтобы отбрасывать воду от стен. Внутри церкви, взамен утраченного, при реставрации в 1950 году установлен иконостас из икон XVII–XVIII веков.

Колокольня — третье и самое молодое здание Кижского погоста — построена в 1862 году. Жители Кижей наняли десятерых плотников для перестройки обветшалой колокольни и помогали мастерам всем селом. Заметно, что колокольне хотели придать «современный», городской вид. Ее стены обшиты досками, словно прячут простые бревенчатые стены. Древние мастера никогда бы не стали делать фальшивые входы только ради украшения. С высоты 30 метров звон колоколов разносился по воде на многие километры. Рубленая ограда на фундаменте из мощных валунов очерчивает ансамбль драгоценных зданий. Она восстановлена в 1950 году артелью мастера Мышева по старинным рисункам.

Кижский погост стал основой для создания первого в нашей стране музея под открытым небом — Государственного историко-архитектурного и этнографического музея-заповедника «Кижи». Территория музея занимает 10 000 гектаров и бережно хранит 76 старинных деревянных построек, в том числе древнейшую в России церковь Воскрешения Лазаря, более 30 000 предметов крестьянского быта и около 500 прекрасных икон. В этом необычном музее можно не только любоваться экспонатами и слушать рассказ увлеченного экскурсовода. Музей населен мастерами и мастерицами, которые на ваших глазах расскажут и покажут секреты народных ремесел. Особенно повезет тем гостям Кижей, кто попадет на красочные и веселые народные праздники, фестиваль колокольных звонов и Кижскую регату.

Интересные факты

Для изготовления лемехов мастера тщательно выбирают осину. Ни молодая, ни старая древесина не годится. Самый опытный плотник в день может сделать тридцать лемехов, так что для одной церкви потребуется около двух лет. А для двадцати двух куполов? В 2014 году закончится колоссальная реставрация Преображенской церкви. Замены требуют 20–30% бревен. Поднимают огромную постройку древнейшим способом, при помощи рычагов — ваг, как и 400 лет назад.

Иконостасы северных храмов логически переходят в роспись потолка, который называется «небо». Лучшая в России коллекция «небес» из Кижского музея недавно выставлялась в Италии. Это первая выставка из фондов музея, отправленная в Европу. Зимой на остров Кижи можно прилететь на вертолете, доехать на снегоходах, санях и даже собачьих упряжках.

Почтовая открытка с изображением ансамбля в Кижах, начало ХХ в. Ансамбль в Кижах всегда был знаменитой достопримечательностью России. Его изображения печатались на почтовых и памятных открытках, предназначенных не только для россиян, но и для зарубежных гостей.

Россия. Республика Карелия, Медвежьегорский район, остров Кижи Веб-сайт: http://kizhi.karelia.ru/

Россия. Республика Карелия, Медвежьегорский район, остров Кижи Веб-сайт: http://kizhi.karelia.ru/

Email: museum@kizhi.karelia.ru

Телефон: +7 (8142) 53-57-22

Часы работы: Лето (1.06–31.08) — с 8.00 до 20.00, Осень (1.09–15.10) — с 9.00 до 16.00; Зима (16.10–14.05) — с 10.00 до 15.00; Весна (15.05–30.05) — с 9.00 до 16.00. Без выходных Портал культурного наследия России

ertata