Какой рейтинг вас больше интересует?

|

Главная / Главные темы / Тэг «соцеть»

Исторический процесс. ВЫПУСК 2 - 18/08/2011 (ГКЧП) 2011-08-22 04:30:59

http://m.essenceoftime.org/

Видео, торрент (1.14 Гб), http://rutracker.org/forum ...

+ развернуть текст сохранённая копия

http://m.essenceoftime.org/

Видео, торрент (1.14 Гб), http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3696602

Видео, файл (1.14 Гб), http://narod.ru/disk/22204652001/%D0%98%D1%81%D1%8...

Видео, онлайн, полное (YouTube), http://www.youtube.com/watch?v=TGfm3FgDlhY

Видео, онлайн, фрагменты (YouTube)

Звуковая дорожка, торрент (94 Мб), http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3696613

Звуковая дорожка, файл (94 Мб), http://narod.ru/disk/22175592001/%D0%98%D1%81%D1%8...

http://www.youtube.com/watch?v=t2ChQfPRNVw

http://www.youtube.com/watch?v=rmVDJ-SxNV4

http://www.youtube.com/watch?v=AtzdKVtceG8

http://www.youtube.com/watch?v=b1nI0RRo33I

http://www.youtube.com/watch?v=_jPqVT8Ouuw

http://www.youtube.com/watch?v=Y4ouL2U48fY

http://www.youtube.com/watch?v=1TMDgY8LMcI

Процентное соотношение голосов в финале передач в каждом регионе (Сванидзе - Кургинян).

Дальний Восток: 14,5% - 85,5%

Восточная Сибирь: 11,8% - 88,2%

Западная Сибирь: 13,3% - 86,7%

Урал: 13,3% - 86,7%

Москва и Центральная Россия: 13,8% - 86,2%

http://eot.su/node/6034

Тэги: <<исторический, бедствие, видео, видео(разное),аудио, гкчп, демократия,свобода,права,правосудие, исторический, история, л.корнилов, ликбез, любознательный, мировой, н.сванидзе, наука, политика(видео, политика,геополитика, происшествие, процесс-2>>, путч, россия,ссср,русский, с.кургинян, социо-гуманитарные, ссылка, тексты), язык

Урок для Поднебесной. Китайский взгляд на нашу перестройку 2011-08-22 04:07:54

stoletie.ru/print.php?ID=97834

+ развернуть текст сохранённая копия

stoletie.ru/print.php?ID=97834

Э.В.: На 95 % согласен с китайцами...

Китайский взгляд на нашу перестройку

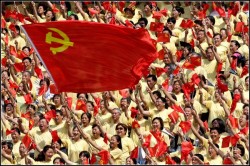

В Китае, считаясь с российскими и международными реалиями, приглушают, но не прекращают критику событий в СССР 20-летней давности.

Еще в конце августа 1991 года председатель Центральной комиссии советников ЦК КПК (в 1988-1992 гг.) Чэнь Юнь заявил на заседании политбюро ЦК, что «…мы должны сделать всё, чтобы у нас не появился такой перевёртыш, как Ельцин».

В те дни китайские СМИ хотя и весьма лаконично, но в осуждающей тональности сообщали о политике Горбачева и Ельцина, о «недееспособности переродившейся советской компартии» и «деградирующем советском государстве».

Эта критика была многофакторной и многословной и в предшествовавшие 1989-1990-е годы. Причина тому, прежде всего, в том, что после небезызвестных событий на центральной пекинской площади Тяньаньмэнь в 1989-м, которые, по мнению «Таipei daily» (Тайвань) от 10 января 1990 г., «были, как считают в руководстве КНР, «подогреты» тенденциями в СССР, визитом Горбачева в Пекин в мае 1989-го и манерой его поведения, хотя… в Пекине давали понять, что лучше бы этот визит перенести», - руководство Китая, на фоне разрушения СССР и КПСС, не стремилось напоминать согражданам о случившемся на той площади.

Репортажи из СССР и, соответственно, комментарии к тогдашним советским тенденциям и событиям в большинстве центральных китайских СМИ были немногословными и в основном носили информационный характер.

Преимущественно та же линия и ныне соблюдается. Скорее всего, потому, что в руководстве КНР и околоправительственном экспертном сообществе Китая уже не питают иллюзий по поводу «возврата» России и, тем более, всего бывшего СССР «на путь подлинного социализма под руководством возрожденной партии Ленина-Сталина». Некоторые СМИ КНР по-прежнему называют нынешнюю КПРФ «реформистской», «соглашательской», «идейно и организационно слабой…».

Еще 20 августа 2001 г. «Жэньминь жибао» в своем кратком комментарии отметила, что, мол, исполнилось 10 лет ГКЧП, провозглашенному оппонентами Горбачева. А затем - лишь одна фраза: «Попытка путча ГКЧП стала основной точкой отсчета распада СССР»…

Но 17 августа 2011 года, в канун 20-летия упомянутых событий, то же издание пишет: «Первоначальное намерение задуманной Горбачевым перестройки, основанной на принципах «нового мышления», было в том, чтобы вывести Советский Союз из кризиса. Но подобная перестройка, при которой на первое место ставилась перестройка политического строя, а за ним – экономики и социального развития, - привела, в конце концов, к распаду СССР». И далее:

«Горбачев широко известен в Китае как «погубитель Советского союза». Вместе с тем, нельзя сваливать всю вину за распад СССР на одного только Горбачева: здесь имеются более сложные и глубокие причины, которые подлежат дальнейшему исследованию».

А до этого, оценки тех событий, их основные причины и последствия были более развернуто изложены осенью 2006 года: в КНР к ноябрю 2006-го вышел в свет 8-серийный документальный фильм «Нужно принимать меры заблаговременно: исторические уроки гибели КПСС». Фильм был подготовлен Всекитайским обществом изучения вопросов партийного строительства и Академией общественных наук КНР, а снят теле- и киноцентром Института искусств Народно-освободительной армии Китая. В пояснительном тексте, подготовленном и частично зачитанном по ходу фильма вице-президентом Академии наук КНР Ли Шэньмином отмечается, например, что после Сталина в СССР и КПСС «началось постепенное перерождение… А к моменту прихода Горбачева народ жаждал реформ, избавления от застоя, однако еще не уяснил и даже не успел понять подлинный смысл тех лозунгов, которые Горбачев выдвигал под именем реформ… Местный национализм непрерывно нарастал, с каждым днем все более серьезными становились тенденции центробежного характера, в том числе в самой КПСС. Внутри партии так называемые «демократы» осуществляли деятельность на раскол КПСС и на распад СССР… Коммунистическая партия Советского Союза и Союз Советских Социалистических республик, блиставшие десятилетия, вот так тускло сошли с исторической сцены…».

И делается вывод:

«Крах КПСС и развал СССР привели к тому, что Россия в развитии экономики и общества оказалась отброшена назад на многие десятилетия».

Отмечается также, что «…из-за теоретической неграмотности Горбачева, его крайне узкого политического горизонта и примитивного понимания рыночной экономики, перед лицом трудностей и проблем, возникших в ходе реформ, Горбачев стал искать ошибки не в промахах собственной политики, не в совершенствовании принимаемых мер, а свел все к так называемым «препятствиям» в области политической структуры, направил острие против Коммунистической партии и основ социалистического строя». Всё это «привело к тому, что была взращена «мощная политическая оппозиция, выступавшая против компартии и против социализма…. На нем

лежит такая ответственность, от которой невозможно увернуться». Резко критикуется и советская интеллектуальная элита: «…Те, кто недавно выступал в качестве так называемых «твердых сторонников марксизма», превратились в борцов против так называемого «тоталитаризма». «Радикальное течение» в рядах советской интеллигенции стремительно расползлось. По всей стране многочисленные кафедры научного коммунизма как будто бы в одну ночь превратились в базы пропаганды западных политических учений». И далее: «…идейное падение привело к тому, что КПСС оказалась перед лицом смертельного бедствия в 1991 году, когда… широкие массы членов партии и народные массы всю клевету приняли за правду. Поэтому в 1991 году практически никто не стал на защиту Коммунистической партии и социализма».

Что же касается последнего руководителя страны и партии, «Горбачев не только отбросил принцип коллегиального руководства, но и в еще большей степени оторвался от действительности, принимал политические решения, целиком полагаясь на свое субъективное мнение, оторвался от партии и народных масс…». А в результате, «народ, в тот момент, когда эта уже не представлявшая его коренных интересов партия оказалась на грани гибели, с полным равнодушием отнесся к ее судьбе…».

Однако нынешняя КПК, похоже, не стремится официально обозначать себя – крупнейшую в мире компартию – в качестве лидера общемировой коммунистической оппозиции тому, что произошло в СССР 20 лет назад.

Так, КПК пока не подписала инициированную Северной Кореей в апреле 1992 года Декларацию «Защитим и продвинем вперед дело социализма!», подписанную к настоящему времени примерно 150-ю коммунистическими, рабочими, национально-освободительными партиями и организациями. Причины здесь комплексные и прежде всего внешнеполитические.

Но, скажем так, китайские «внутренние» призывы анализировать и понимать причины событий в СССР 20-летней давности и их последствия обусловлены, в том числе, и тем, что осенью 1991 года была обозначена долговременная линия ЦРУ США на разъединение Китая. Схожая, если не идентичная с осуществленной в СССР. Незадолго до распада СССР и развала КПСС на слушаниях в Конгрессе США по проблемам соцстран представители американского ЦРУ отметили, в частности, что консолидация всех антизападных-антиамериканских доктрин и правительств впредь возможна «только вокруг Китая и его компартии, не поддающейся тенденциям, аналогичным в КПСС в последние годы ее существования». Поэтому Западу надо ускорить реализацию вариантов, нацеленных на внутриполитическое и национальное ослабление КНР, и прежде всего - с помощью ее "федерализации" или "конфедерализации". Отмечалось также, что, несмотря на реформы и экономическую открытость в КНР и ее компартии, «сохраняется приверженность сталинско-маоцзэдуновской идеологии, пропаганде и внешней политике».

Словом, китайские оценки советских событий 20-летней давности не изменились. Меняются, в зависимости от политической конъюнктуры, «порции» изложения этих оценок.

Алексей Чичкин

19.08.2011 | 15:46

Специально для Столетия

Тэги: <<жэньминь, б.ельцин, взгляд, гибель, демократия,свобода,права,правосудие, жибао>>, заметка, исторический, история, китайский, кнр, коммунизм,большевизм, кпк, кпрф, кпсс, любознательный, м.горбачев, мировой, наука, неангажир., перестройка, политика(видео, политика,геополитика, политолог, путч, россия, россия,ссср,русский, сми, социо-гуманитарные, ссср, ссылка, тексты), урок, экономика, язык

Yahoo! проверит «теорию шести рукопожатий» с помощью Facebook 2011-08-20 13:04:08

Эксперимент Small World позволит узнать, стали ли люди ближе друг к другу в эпоху социальных сетей. ...

+ развернуть текст сохранённая копия

Эксперимент Small World позволит узнать, стали ли люди ближе друг к другу в эпоху социальных сетей. Интернет-компания Yahoo! проводит эксперимент Small World, цель которого — подтвердить или опровергнуть «теорию шести рукопожатий» (Six Degrees of Separation), поражающую воображение людей с тех пор, как она была впервые сформулирована венгерским писателем Фридешем Каринти (в 1929 году, в рассказе [...]

Тэги: facebook, yahoo, молдова, нi-tech, рукопожатие, сеть, соц, теория

Александр Смирнов :Зачем человеку религия? 2011-08-18 22:59:18

+ развернуть текст сохранённая копия

+ развернуть текст сохранённая копия

(Фото: Kesu / Shutterstock.com)

|

|

Зачем человеку религия?

Александр Смирнов

Всякое явление в душевной жизни имеет свои причины. Нюанс в том, что зачастую истинные причины скрыты от нас в бессознательных слоях психики. Тем не менее любое явление существуют не само по себе, а служит удовлетворению той или иной потребности, пусть даже сама эта потребность не осознается. При вдумчивом анализе можно понять первопричину того или иного явления. А поняв, осознанно работать с этой первопричиной, а не с маскирующими ее более поверхностными проявлениями.

Одним из таких явлений является религиозность, которую многие верующие считают изначально присущим качеством человека. Давайте попытаемся разобраться, где же кроются корни религиозности.

В 1927 году Фрейд утверждал: «Боги сохраняют свою троякую задачу: нейтрализуют ужас перед природой, примиряют с грозным роком, выступающим прежде всего в образе смерти, и вознаграждают за страдания и лишения, выпадающие на долю человека в культурном сообществе». Итак, по Фрейду

религиозность

призвана:

1) примирить человека с явлениями, которыми он не может управлять;

2) уменьшить страх смерти;

3) примирить нас с несправедливостью социума.

Сложно сказать, какой из перечисленных факторов был первым. Возможно, все они одновременно и породили религию. Например, вначале религия была порождена попыткой защититься от природных явлений и лишь затем поиском защиты от страха смерти. Важнее то, что получилось в итоге.

Есть мнение, что относительно примитивные верования построены на обожествлении сил природы, окружающего мира

. Условно говоря, явлениям природы приписывались разум и воля. Зачем? Ведь ничего не делается без причины. Наличие у природных явлений разума дает возможность вступить с ними в контакт, тем или иным способом (просьбами или угрозами) влиять на них.

Но человеку от природы свойственно выстраивать непротиворечивую, целостную картину мира. А значит, природные явления или стоящие за ними божественные силы не могут быть просто, абстрактно разумными. Они всегда приобретают то или иное конкретное представление, проецируемое на них человеком. Неудивительно, что взаимоотношения как богов между собой, так и богов с людьми соответствовали общественному устройству. И когда по мере развития общества менялись отношения между людьми, менялись и представления о взаимоотношениях потусторонних сил. Скажем,

иудаизм

, являясь религией поздней и отнюдь не примитивной, отображает выраженно патриархальный уклад еврейского общества. Настолько выраженно, что даже мир сотворен богом-отцом без какого-либо участия женского божества. Но речь сейчас не об этом.

Мощнейший мотив возникновения религии –страх смерти. Ибо силами природы человек постепенно овладевает или по крайней мере понимает их естественные причины. Страх же смерти непреодолим подобным образом. Что происходит после смерти? Далеко не всякий человек способен с полным осознанием принять тот факт, что он не вечен. И что со смертью он, его личность, исчезнет навсегда. На помощь приходит религия, помогающая избавиться от страха смерти (хотя бы значительно смягчить его). И наш разум охотно хватается за шанс «не умереть», вытесняя самый, пожалуй, главный страх живого и разумного существа.

Страх заставлял человека верить в то, что он не умирает навсегда – по крайней мере не исчезает совсем. Бесчисленное множество народов без малейших на то фактических оснований считали, что

смерть – не окончательное исчезновение, а переход в иной мир. Даже у древних греков, в чьем Аиде души вечно бродят в забвении, лишенные личности и памяти (что ближе всего к полному исчезновению), остается психологическая «лазейка», некая иллюзия жизни. Более того: с помощью жертвы душам можно даже временно вернуть подобие жизни! Таким образом греки оставляли себе возможность не признавать реальность смерти.

Конечно, страх смерти

маскируется наслоением психологических защит, не позволяющих осознать реальную первопричину. И это нормально. Ведь страх смерти – мощнейший фактор, бороться с которым рациональными путями почти невозможно. И мозг ищет способы избавиться от подавляющего, парализующего осознания факта собственной конечности. Проще всего удалить этот страх. Но удалить его можно лишь из осознания, но не избавиться от него вообще. Условно говоря, можно отвернуться от угрозы, сделав вид, что ее нет.

Но это не значит, что ставшее невидимым нечто исчезло. Оно будет «толкать в спину», «бить по голове» – нарушать наше равновесие... Только раньше мы видели источник беспокойства, а теперь не желаем знать о его существовании. А собственным неприятным ощущениям приписываем другие причины: якобы толкает нас сильный ветер, а больно из-за проблем со здоровьем. И с этими причинами начинаем бороться... Эта аналогия схематично отражает происходящие в нашей душе процессы.

Так, исподволь, продолжает действовать и страх смерти. Теперь его очевидные проявления, казалось бы, не имеют отношения к базовой проблеме. Но именно страх смерти, на мой взгляд, является определяющим для веры человека в высшие силы (а через посредство их в главное –

бессмертие

).И наконец, последний фактор:«утешительная» функция религии

. Лучше всего ее отражает знаменитое высказывание Маркса: «Религия есть опиум народа». Действительно, многие приходят к вере или к религии именно в поисках утешения. А то и смысла жизни. Ведь с точки зрения Маркса, религия – защита от невыносимых условий существования. И не только физически невыносимых. Духовные потребности человека также требуют удовлетворения.

Религия – это еще и попытка выхода из изоляции личности в собственном тесном мирке, за пределы самого себя. Религиозный человек чувствует себя менее одиноким. Он принадлежит к общности верующих, а главное, находится в контакте с высшими силами. В них он находит опору, на высшие силы опирается существующий в мире порядок, их установлениями можно объяснить (и оправдать!) происходящие события. Катастрофа не сама собой случилась, а по воле богов. Не сам человек совершил роковую глупость, а демоны или бесы его подтолкнули. В роли потусторонних сил может выступать судьба, это все равно оказывается предпочтительнее простой случайности. На судьбу можно свалить происходящее («суждено, никуда не деться»), на случайность сложнее. В общем, наличие высших сил делает картину мира определеннее, упорядоченнее.

Почему же не отмирает подобное мировидение? Потому, что при всем своем величии наука не может избавить нас ни от смерти (а значит, и от страха смерти), ни от случайностей, несчастий, болезней. О социальной несправедливости можно и не говорить.

Кроме того, каждый из нас несет в себе память о состоянии, когда мы были в полной мере беспомощны перед внешним миром, а защищали нас «всемогущие» внешние силы. Силы эти откликались на призыв о помощи, они удовлетворяли наши потребности и наказывали за «неправильное» поведение. Мы были беспомощными в сравнении с ними, но ими можно было в определенной мере управлять, по крайней мере вполне рассчитывать на их помощь.

Иными словами, все мы несем в себе отпечаток своего детского состояния. По сути, как все человечество не вышло из детского состояния (техническое могущество никак не соотносится с мудростью и ответственным отношением к жизни), так и большинство отдельных индивидов так никогда и не становятся

взрослыми . Почему – вопрос отдельный, но принять на себя полную меру ответственности за свою жизнь и прямо взглянуть в лицо неизвестности мы, как правило, не способны. А значит, религия еще долго будет востребована…

08.08.2011

Опубликовано 18.08.2011 в рубрике «Культура, искусство, история»

Постоянный адрес этой статьи:

http://www.shkolazhizni.ru/archive/0/n-48043/

Тэги: атеизм,религия,церковь, бессознательный, биология,психология,социология, бог, з.фрейд, иудаизм, картина, любознательный, наука, немного, причина, психика, религиозность, религия, слой, смерть, социо-гуманитарные, ссылка, философия, целостный, человек, человек,его

Ярослав Бутаков:Революция разрушенных иллюзий 2011-08-18 02:37:37

stoletie.ru/print.php?ID=97519

+ развернуть текст сохранённая копия

stoletie.ru/print.php?ID=97519 В 80-е годы даже в кошмарном сне не могло привидеться то, к чему мы пришли в 90-е

Далеко не все согласны с тем, что в начале 90-х годов прошлого века у нас произошла революция. Вроде бы у власти остался тот же самый общественный слой, изменились лишь методы и идеология его господства. Однако по характеру геополитических перемен и по изменению форм собственности происшедшее тянет не просто на верхушечный переворот. «Революция сверху» затронула и перевернула все общественные отношения в нашей стране. Другое дело, что, если кто-то связывает понятие «революция» только с изменениями к лучшему, он может расценивать события начала 90-х с приставкой «контр-». Но это не уменьшает масштаба совершившегося. Вспомним этапы демонтажа социализма и СССР. Одним из ключевых стал подрыв легитимности советского строя путём «исторических разоблачений». Спору нет, монопольная трактовка советской истории официальными органами умалчивала или искажала многие неприятные для правящей партии моменты. Но обратим внимание ещё вот на что. В «разоблачениях» основной упор делался на репрессивный характер советского строя в 1917-1953 гг. Причём факты репрессий трактовались в отрыве от исторического контекста. Был положен негласный запрет на попытки выяснить объективные условия возникновения репрессивных явлений (кстати, он фактически действует до сих пор). И этот метод дискредитации советского прошлого сработал. О чём это говорит? Это говорит прежде всего о том, что советское общество конца 80-х годов обладало вполне развитым демократическим правосознанием. Оно не принимало рассуждений об исторической обусловленности тех или иных репрессий, оно просто осуждало их как вид политической практики. А раз так, то очевидно, что реальность советского строя к 80-м годам очень и очень далеко отошла от репрессивной политики. Политический режим позднего СССР неуклонно эволюционировал в сторону большего либерализма, гуманности, соблюдения прав человека. И советские граждане были уверены, что этот ход исторического прогресса необратим. Нужно отметить и ещё одну черту правосознания граждан позднего СССР. Они отвергали любые попытки объяснить террор первых десятилетий советской власти классовыми причинами. Они просто не понимали, как это можно физически ликвидировать те или иные общественные классы. Это представлялось преступлением. Данная черта свидетельствует о том, что у большинства советских людей в 80-е гг. отсутствовало т.н. «классовое самосознание». А это означает, что к этому времени реально исчезли классовые различия, и всё советское общество было готово осознать себя самоё как единый политический субъект с общими интересами. Отсюда был только один шаг до возникновения советской политической нации. Но этот шаг не был сделан. Можно даже предположить, что «перестройка» была начата в середине 80-х именно для того, чтобы предотвратить дальнейшее развитие советского общества по этому пути. Итак, репрессивные черты советского строя, которые были предъявлены ему в конце 80-х гг. как некий «исторический счёт», исчезли из его практики задолго до этого времени. Советский порядок 80-х гг. был несравненно мягче даже порядка 60-х гг., не говоря уже о более раннем времени. И этот порядок был свергнут во имя «правды о репрессиях», давно прекратившихся, «памяти их жертв» и во имя некоего нового «светлого будущего», которое, как подразумевалось, навсегда гарантирует нас от повторения чего-либо подобного террору 1918-1938 гг. Вот об идеальных чертах этого «светлого будущего», как оно вырисовывалось советскому обществу к началу «перестройки», стоит поговорить подробнее. Ведь не секрет, что даже самые отвязные диссиденты брежневского периода не призывали ко всему тому комплексу политических и экономических мероприятий, который был реально осуществлён в начале 90-х гг. Любая политическая сила, вступающая в революцию, имеет свой образ «светлого будущего» и свою программу, которую начинает осуществлять после прихода к власти. Но того, что делалось в 90-е гг., мы не найдём ни в одной нелегальной политической программе 80-х! Поэтому весьма важен для Истории ответ на вопрос: откуда взялась эта программа в начале 90-х? Как нашей стране был навязан переход к капитализму? И на этот вопрос историки современности дают свои ответы, но следует признать, что на нынешнем уровне знаний эти ответы часто взаимоисключающи. Но не менее важно выяснить и вопрос о том, какими чертами рисовался общественно-политический идеал той лояльной советской интеллигенции 80-х гг., которая поначалу составила главную идейную опору «перестройки» и которая в массе своей (отдельные преуспевшие личности не в счёт) так жестоко разочаровалась в её конечных результатах? Почему это важно? Да потому, что когда путь заходит в тупик, нет лучшего решения, кроме как вернуться к началу дороги. Итак, попытаемся конкретизировать смутный политический идеал среднеарифметического служащего советского интеллигента 70-80-х гг. Того самого, который вполголоса пересказывал на кухне домочадцам политические анекдоты, услышанные им от сослуживцев – таких же, как он сам, членов КПСС. Всем известно, что к началу 80-х гг. в грядущее построение коммунизма по рецептам правящей партии почти никто в СССР уже не верил (и меньше всего, конечно, сами руководители этой партии). Соответственно, улучшения положения в стране ждали не от реализации коммунистической программы, а от мер иного характера. Не будем вдаваться в анализ того, что именно в практике советского строя вызывало к 80-м гг. наиболее стойкое отвержение. Попытаемся обрисовать то, как должно было, по мнению этого среднеарифметического интеллигента, быть устроено эффективное государство. 1. Сравнение СССР с социалистическими странами Восточной Европы, а также историческая память о периоде НЭПа, настраивали на мысли о благотворной роли мелкого бизнеса, особенно в сфере розничной торговли и услуг. В то же время никто не мог помыслить о том, что государство должно передать в частные руки банки, землю, железные дороги, средства связи, телевидение, крупные предприятия. Государственная собственность на основные средства производства и плановое хозяйство представлялись не просто основой экономики, но и необходимым условием всё ускоряющегося экономического развития. 2. Идеологический диктат правящей партии должен быть сведён к минимуму. Самое главное – отмена принудительных ритуалов, призванных демонстрировать коллективную верность делу партии и строительству коммунизма. Следует заметить, что эта часть идеалов советской интеллигенции – о роли партии в будущем эффективном государстве – была самой смутной. Однако мало кто считал, что многопартийность является какой-то ценностью сама по себе или способна повысить эффективность государства. Вряд ли кто-то втайне всерьёз мечтал о запрете коммунистической идеологии или свободе пропаганды «реакционных» учений (расизма, фашизма и т.п.). Люди, более «подвинутые» на гуманитарных предметах, были убеждены, что в рамках КПСС должны более свободно обсуждаться идеологические вопросы и могут существовать (не оформленные организационно) разные платформы, причём эти дискуссии не обязательно выносить на всеобщее обозрение. Отказ от «социализма, переходящего в коммунизм» как магистрального ориентира, отдалённого идеала общественного развития, мало кому представлялся нужным и реальным. Просто коммунизм связывался не с отношениями собственности, а с гармоничными отношениями в обществе. В этом отношении коммунистический идеал в общественном сознании постепенно всё больше приближался к христианскому идеалу и незаметно сливался с ним. 3. Отсюда, кстати, проистекал растущий интерес к религии, как правило, проявлявшийся поначалу в пиетете к её культурным творениям. Приобщение к Православию, например, нередко начиналось, в том числе у членов партии, с неподдельного эстетического интереса к древним русским храмам и иконописи. Религия как таковая и традиционные конфессии не воспринимались больше как препятствия на пути к совершенствованию общества. Более того, росло убеждение, что прекращение идейного противостояния Советского государства и религии послужит народу только на пользу. Государство должно перестать быть атеистическим. Но государственной церкви, государственной религии не нужно. То есть, принцип отделения религии от государства должен был быть воплощён в их параллельном неконфликтном сосуществовании на благо всего общества. 4. Руководство на всех уровнях должно осуществляться компетентными людьми! А деятельность государственной бюрократии не должна быть обременительной для граждан. Во всех смыслах. Отсюда, в частности, проистекали требования отмены необоснованных привилегий чиновникам – на поддержке которых впоследствии сильно выиграл Ельцин. Зарплата чиновника не должна быть выше зарплаты научно-технического работника соответствующей квалификации (так было со временем трансформировано положение Ленина об оплате труда чиновников – основатель Советского государства приравнивал её к зарплате квалифицированного рабочего). Короче, дешёвое государство и просвещённая бюрократия! 5. Для русского советского интеллигента всегда актуальным был вопрос о статусе русского народа в СССР. Ни для кого не было секретом, что национальные квоты в органах власти других союзных республик (неофициальные), при поступлении в вузы (там они уже были официальными; правда, формально не национальными, а союзно-республиканскими) уже тогда вызывали раздражение. Люди видели, как в других союзных республиках ограничиваются права русских в тех же случаях административной карьеры и при получении высшего образования. Тревогу вызывали многие явления межнациональных отношений – от «выдавливания» русских из престижных сфер общественной деятельности в районах их компактного проживания в различных республиках до захвата розничной и мелкооптовой торговли на «колхозных» продовольственных рынках в центре России выходцами из Закавказья. В качестве средств против этих негативных явлений никто не мыслил отделения РСФСР от остального Союза или создания отдельной Русской ССР. Государственное единство Союза и равенство прав всех его граждан независимо от национальности были аксиомами. Но было очевидно, что заклинания о «дружбе народов» (тогдашний аналог «толерантности») не способны оздоровить сферу межнациональных отношений. Русский интеллигент считал, что о значении русского народа для всего Советского государства должно говориться с высоких трибун правящей партии. И кадровая политика должна диктоваться только деловыми соображениями, а не квотами для титульных национальностей республик. В общем, национальные чаяния русской интеллигенции не шли дальше той официальной идеологии прославления русского народа, которая была характерна для первых послевоенных лет. 6. В последнем моменте, кстати, выразилось двойственное отношение интеллигенции к роли Сталина в нашей истории. Безоговорочно осуждая былую практику беззаконий и массовые репрессии (и потому так поддержав их разоблачение в начале «перестройки»), люди, в то же время, всегда готовы были поддержать (и, соответственно, оправдать их в прошлом) репрессивные меры в отношении тех, кто этого «заслуживает». Мы помним, каким сочувствием были встречены разоблачения явлений коррупции в эшелонах власти СССР и ряда союзных республик, начатые при Ю.В. Андропове. Следовательно, у правящей партии до конца 80-х гг. оставалась возможность предотвратить любую вакханалию «исторических разоблачений» своей веской оценкой прошлого, в которой нашлось бы место как положительным, так и отрицательным заслуженным дефинициям. В частности, оценка Сталина как руководителя Вооружённых сил и внешней политики СССР в годы войны могла быть отделена от его оценки как главы политического режима, практиковавшего массовые нарушения законности(?Да не было массовых нарушений законности.НКВД действовал слгласно действующему законодательству. - Э.В.). До поры до времени, пока нас не захлестнула истерия «исторической чернухи», в которой тонула любая попытка добиться здравого смысла, общественное сознание было готово воспринять взвешенную, дифференцированную оценку ряда событий советской истории, данную правящей партией. Беда в том, что руководство партии не видело в этом выгоды для себя. Кроме того, сказать всю правду о прошлом значило также осудить «волюнтаризм» Хрущёва. А такой оценкой элита поздней КПСС вынесла бы приговор собственной некомпетентности. К чему мы формулируем этот политический идеал более чем 20-летней давности? А к тому, что он и теперь смотрится актуальным. С поправками, конечно, на отпадение союзных республик и на перекосы в противоположную сторону, произошедшие за это время в сфере идеологии и в отношениях собственности. С 1991 года мы ничуть к нему не приблизились. Ожидание эффективного государства, существующего для народа (а не народ – для него), вдохновившее «перестройку», по-прежнему способно вдохновить любой порыв к переменам. Означает ли это, что 20 лет с тех пор, как над Домом правительства России взвился бело-сине-красный флаг, прошли для нашей страны впустую?..

Ярослав Бутаков 17.08.2011 | 12:08 Специально для Столетия

Тэги: бедствие, вов, демократический, демократия,свобода,права,правосудие, демонтаж, заметка, и.сталин, история, коммунизм,большевизм, контреволюция, либерализм, любознательный, мировой, наука, неангажир., перестройка, политика,геополитика, политолог, правосознание, правый, происшествие, развал, революция, репрессивный, россия,ссср,русский, советский, социализм, социо-гуманитарные, ссср, ссылка, строить, характер, человек, экономика, язык

Главная / Главные темы / Тэг «соцеть»

|

Взлеты Топ 5

Падения Топ 5

|