|

Какой рейтинг вас больше интересует?

|

Главная /

Каталог блоговCтраница блогера Ермоловская_Татьяна/Записи в блоге |

Юля Савичева - Сердцебиение

2013-06-11 19:10:33 (читать в оригинале)

Смотреть это видео

Юля Савичева - Сердцебиение

ertata

Тэги: видео, клип, концерт, музыка, направление, онлайн, савичева, сердцебиение, смотреть, юлить

Комментарии | Постоянная ссылка

ОАО «Спектр-Авиа» - окраска самолетов (г. Ульяновск)

2013-06-11 18:53:27 (читать в оригинале)

Смотреть это видео

ОАО «Спектр-Авиа» - окраска самолетов (г. Ульяновск)

ertata

Тэги: авиастроение, авиация, авиация., армия,, видео, документальный, кино, новость, оао, окраска, промышленность, промышленность., регион., россии., россия, самолет, сделанный, событие, спектр-авиа, технология, ульяновск, ульяновск., флот,, экономика, экономика.

Комментарии | Постоянная ссылка

Кому принадлежат российские СМИ?

2013-06-11 17:59:31 (читать в оригинале)

РАССТРЕЛ ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ

Нынешний статус российских СМИ как приживалок при влиятельных «папиках», подобно многим другим чертам современной России, обусловлен драматичными событиями конца 80-х — начала 90-х годов XX века. Без краткого анализа, что же тогда случилось с отечественными масс-медиа, мы не поймем теперешнего их состояния.

На излете СССР отечественная пресса являла собой удивительный феномен. При невероятной популярности в жаждущем перемен советском народе (тираж «Аргументов и фактов» составлял в 1990 году немыслимые 33 миллиона экземпляров!) именно СМИ являлись той кувалдой, которой власть долбила по скрепам собственного государства: от его «устаревших» идеалов до его «преступной» истории.

Влиятельные медиа — взять хоть журнал «Огонек», хоть газету «Московские новости», хоть телепередачу «Взгляд» — получали своих главредов прямо из рук «архитектора перестройки» члена Политбюро Александра Яковлева и при этом, не стесняясь обидеть благодетелей, вдохновенно шарахали из всех орудий по партии и стране. Это называлось «гласностью»; именно тогда в «освободительные» СМИ был заложен тот разрушительный пыл, который не иссяк и сегодня.

Взамен власть платила своим обвинителям нежной любовью. В перестроечном СССР редакции изданий получили полную независимость от учредивших их когда-то организаций. Одновременно была объявлена тотальная свобода слова. Страх прослыть ретроградом среди чиновников был так велик, что стоило изданию возопить: «Цензура возвращается! Реакция поднимает голову!» — и оно тут же избавлялось от любого вмешательства со стороны.

В конце концов, СССР рухнул — а вместе с ним полетело в тартарары и благосостояние подавляющего числа граждан. И произошла новая удивительная вещь. Люди перестали выписывать прессу. Во-первых, пропали деньги: хлеба было бы на что купить, какие уж тут газеты. Во-вторых, пропало желание читать «бумагомарателей», которые пять лет перед этим обещали народу златые горы, чуть только «империя зла» падёт.

ПРОДАЛИСЬ ПО ЛЮБВИ

С новыми экономическими реалиями, к удивлению иных борзописцев, пришлось иметь дело не только народу, но и самому журналистскому цеху. Помимо резкого падения тиражей и кончины института подписки, редакции столкнулись с диким ростом цен на бумагу, аренду помещений, транспортные нужды и тому подобную «прозу жизни». Спустя какой-то год после своего «золотого века» российские СМИ оказались буквально на грани выживания.

Вот тут-то на авансцену и выпрыгнул «юный российский бизнес» — нарождающаяся олигархия. Предложив «счастливчикам» из числа СМИ свои услуги, внезапно обогатившиеся «новые хозяева жизни» преследовали сугубо практические интересы. Дело в том, что и они сами, и их делишки были настолько непопулярны в народе, что им совершенно нельзя было обойтись без грамотно поставленного пиара. Населению требовалось разъяснить, что всё происходящее в стране совершается ради коллективной пользы и с общего согласия. Кто же мог с этим справиться лучше, нежели «уникальные творческие коллективы» с либеральных телеканалов и газет?

Основу нарождающихся информхолдингов составили телеканалы. Сравнительно быстро насыщенные рекламой, они могли быстрее отбить затраты новых хозяев. Но что гораздо важнее: в сравнении с другими медиа, «зомбоящик» в 90-е годы всё еще оставался тем притягательным источником информации, которому народ вполне доверял. Нашпигованное новыми технологиями ТВ, как впоследствии интернет, создавало наркотический эффект для ошарашенного населения и еще долгое время являлось «волшебным ящиком», возле которого так приятно было скоротать вечер после паршивого дня.

Конечно, СМИ могли бы и не продаваться толстосумам, попытавшись выжить самостоятельно. Но к чему подобные подвиги, если либеральная пресса полностью разделяла идеологические установки своих новых хозяев? Что касается тогдашней власти, то и здесь обнаружилось понимание происходящего процесса: не за Зюганова же собирались агитировать прикормленные олигархами медиа. Государственную же прессу власть почти всю распустила — в полном соответствии с господствовавшей тогда установкой «Как можно меньше государства!»

Так в России появились первые частные медиаимперии. Среди них выделялись два наиболее сильных игрока — информструктуры «ЛогоВАЗа» Бориса Березовского и холдинг «Медиа-Мост» Владимира Гусинского. На их фоне другие «участники рынка» — группа СМИ Юрия Лужкова и АФК «Система», подчиненная потанинскому «Интерросу» группа «ПрофМедиа» и структура Газпром-медиа — выглядели более скромно, но также демонстрировали общую тенденцию развития отечественной прессы.

«ГУСЬ» «БЕРЕЗЕ» НЕ ТОВАРИЩ?

Нередко враждовавшие между собой, с разной стилистикой и принципами работы, все эти медиаимперии были объединены главным свойством. Через собственные СМИ крупный олигархический бизнес, в широком смысле слова, правил страной. Пропагандистские орудия этих медиаимперий были направлены сразу на два объекта воздействия — власть и население.

В первом случае пресса позволяла ее хозяевам уверенно чувствовать себя в большой политике. Во втором случае пресса осуществляла многоэшелонированное «пиар-сопровождение» деятельности и устремлений своих хозяев — как это происходило, например, на протяжении всего второго срока президентства глубоко больного Ельцина, протекавшего под знаменами залоговых аукционов и экономического дефолта. То было время, когда полностью сформировались главные принципы нынешней либеральной журналистики: «Пропаганда вместо правды» и «Большие деньги всегда побеждают».

Чисто внешне медиаимперии Березовского (основные активы: телеканалы ОРТ и ТВ-6, печатные издания «Независимая газета», «Новые известия» и «Огонек», радиостанция «Наше радио») и Гусинского (основные активы: телеканалы НТВ и ТНТ, газета «Сегодня», журналы «Итоги» и «7 дней», радиостанция «Эхо Москвы») были словно созданы для взаимной вражды. Обладая примерно равными информационными потенциалами, их владельцы, как считалось, исповедовали принципиально разные подходы к своим СМИ. Да и вообще вели себя как пауки в банке, стремящиеся пожрать друг друга.

Утверждалось, что для Березовского его разрозненные информационные активы, как и бизнес в целом, являлись всего лишь средством для политического выживания и продвижения на самый верх «семейной» иерархии. Гусинский же, якобы, наоборот, ставил во главу угла достижение прибыли своей сконцентрированной в едином холдинге медиаимперии и рассматривал любые политические многоходовки лишь с точки зрения бизнес-интересов «Медиа-Моста».

Говорилось даже, что, в пику Березовскому, «лояльному» Семье, Гусинский сознательно разыгрывал карту «оппозиционности режиму», что также могло быть весьма прибыльным. Например, однозначную поддержку «ичкерийских повстанцев» в Первую Чеченскую войну со стороны НТВ некоторые аналитики прозаически объясняли большими объемами проплат от Масхадова и Басаева, проходившими через «Мост-банк».

Впрочем, через тот же банк долгие годы проходили миллиарды вполне государственных денег, а телеканал НТВ использовал для вещания государственный спутник, да еще по льготным расценкам, — так что ни о какой реальной оппозиционности империи «Гуся» всерьез говорить не приходилось.

СТРАШНО ДАЛЕКИЕ ОТ НАРОДА

И всё же главным было то, что у «провластной» империи Березовского, «оппозиционного» холдинга Гусинского и любой из прочих медиагрупп, вроде потанинских СМИ или регионалистской структуры московского мэра Лужкова, на всем протяжении 90-х годов попросту не было сущностных причин для вражды. Все они составляли вполне однородную среду правящего класса, представлявшего собой смычку власти и капитала, — то есть того, что и называется емким словом «олигархия».

Общенациональные интересы не учитывались, государство приходило в запустение, власть была поделена между «Семибанкирщиной» и региональными баронами. Какой канал ни включи, всюду можно было встретить один лишь «оскал радикал-либерализма». «Березовская» программа «Время» ничуть не хуже «гусинской» программы «Итоги» занималась тем, что в народе уже тогда прозвали «чернухой».

Против народа в 90-е годы прошлого столетия были применены те же методики подавления воли и деструкции сознания, какие обычно рекомендуются к использованию на вражеской территории для окончательного усмирения порабощенного населения. Ну а «свободная пресса», в 90-е годы полностью легшая под «владельцев заводов, газет, пароходов», удивительно легко позволила им ловить рыбку в мутной воде.

Казалось, так будет продолжаться бесконечно — пока на небосклоне российской политики не появился Владимир Путин...

С момента пришествия во власть Владимира Путина открывается новая страница в истории прессы в России, а вместе с ней и российских медиаимперий. Последние в 2000-е годы фактически растеряли свою «имперскую» сущность, которая заключается в непререкаемом суверенитете, полной независимости от всего внешнего. Былые «государства в государстве», способные в 90-е диктовать волю Кремлю и вести информвойну против собственной страны, стали невозможны. И в первую очередь оказались не у дел два главных информационных бонзы ельцинской поры — Борис Березовский и Владимир Гусинский.

Березовский, который только в 1999 году прикупил себе для ровного счета газету «Коммерсантъ», уже в сентябре 2000 года продал долю (49% акций) в главном «бриллианте» своей медиа-короны, телеканале ОРT, а еще через месяц эмигрировал из России. Второй его телеканал, ТВ-6, купленный им в июне 1999 года, был закрыт решением суда в январе 2002-го.

Любимое детище Гусинского, НТВ, постигла примерно схожая судьба. После краткого ареста олигарха в июне 2000 года по подозрению в хищении и мошенничестве, телеканал просуществовал в прежнем формате лишь до осени, когда в ходе «спора хозяйствующих субъектов» активы «Медиа-Моста» стали один за другим переходить в руки «Газпром-медиа».

«ТРИ СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ» МЕДИА ДВУХТЫСЯЧНЫХ

Утрате влияния некогда могущественных информ-кланов есть свое объяснение, и оно вовсе не сводится к каким-то личным формам ненависти со стороны нового руководства страны, как это любят доказывать некоторые комментаторы. Все 2000-е отечественная пресса просуществовала в условиях действия трёх новых факторов, предопределивших их судьбу и всю нынешнюю конфигурацию СМИ в России.

Фактор 1. Российское государство, «истончившееся» в 90-е годы и подошедшее на рубеже веков к фатальной черте, за которой маячили физический распад и гибель, в лице Кремля осознало, наконец, что дальше отказываться от своей роли в судьбе страны у него нет никакой возможности.

С приходом Путина в президентский кабинет началась «реконкиста», при которой государство постепенно вернулось во все сферы нашей жизни — включая, разумеется, и СМИ. Как правило, это происходило весьма ненавязчиво: то здесь, то там государство всего лишь приступало к реальному управлению теми активами, которые у него уже формально имелись. Впрочем, дело было ограничено почти исключительно телевидением: в иные медиа государство шло явно неохотно.

Фактор 2. В начале 2000-х, после поправок в Бюджетный кодекс РФ, отечественная пресса лишилась последних экономических поблажек в виде разнообразных льгот и субсидий. Дикая ситуация, когда антигосударственный телеканал НТВ мочит страну, вещая на льготных расценках через государственный спутник, стала невозможной в силу чисто «монетизационных» причин: за всё стало нужным платить.

Конечно, Кремль не скупал газету за газетой — вместо него этим занимались новые предпринимательские структуры, пришедшие на смену олигархам 90-х. Главное, принципиально изменились правила игры: не столько между властью и масс-медиа, сколько между властью и новыми хозяевами этих масс-медиа в лице крупного бизнеса. Последний очень быстро объяснил своим вновь приобретенным СМИ, что не стоит бросаться камнями, проживая в стеклянном доме, и что всякий раз нужно, что называется, следить за языком и не путать берега. Многие углядели в этом новую стратегию «мягкого влияния» государства на прессу через её новых владельцев, при которой самым оголтелым медиа просто навесили на шею красивый ошейник, но вовсе не запретили гавкать.

Случались, впрочем, и нетипичные случаи полнейшей информационной оторванности. К ним можно причислить, например, радиостанцию «Эхо Москвы», которая в начале 2000-х вошла в медиа-структуры «Газпрома». Уже тогда многие видели смысл «эхомосковского» существования прежде всего в том, чтобы показать миру: со свободой слова в России полный порядок. И этот неопровергаемый аргумент до сих пор исправно работает.

И наконец, фактор 3. В прошедшее десятилетие получили стремительное развитие принципиально новые, в сравнении с газетами и ТВ, технические средства передачи информации — прежде всего, интернет с его блогосферой. Они не только переформатировали медиасферу России, но и во многом изменили саму концепцию средства массовой информации как «элитарного издания». Сегодня информировать читателей о важных или неважных сторонах нашей прекрасной реальности может любой продвинутый блогер — «уникальные творческие коллективы» для этого не сильно нужны. Увы, сами они поняли это едва ли не последними.

ПЕРЕОЦЕНКА ЦЕННОСТЕЙ

Интернет, как трудно цензурируемая информационная среда, произвел «переоценку ценностей» внутри мира СМИ с точки зрения финансово-организационных затрат на медиапроекты и рисков, с ними связанных. В 2000-е в Рунете, как грибы после дождя, стали расти оппозиционные сайты всевозможной, прежде всего либеральной, направленности. Им показалось гораздо интереснее арендовать хостинг в Германии и общаться внутри редакции по скайпу, нежели выяснять отношения с какой-нибудь типографией, неожиданно отказавшейся их печатать, или службой распространения, переставшей брать на реализацию их СМИ.

В конечном итоге, это привело к вырастанию новых, на сей раз «виртуальных» медиаимперий, в которые всё чаще предпочитает вкладываться крупный российский капитал. Конечно, они не обладают тем колоссальным влиянием, какое имело телевидение в начале 90-х; зато стремительное развитие при Путине оппозиционной сетевой прессы начисто дезавуировало обвинения в «тоталитаризме», то и дело раздававшиеся в адрес высшей российской власти.

Одним из активных игроков на российском медиа-рынке в 2000-х стал металлургический король Алишер Усманов — на сегодня богатейший человек России, по версии Forbes. Начало своей медиаструктуре Усманов положил в августе 2006 года, купив у Березовского издательский дом «Коммерсантъ». Чуть позже им были куплены телеканалы 7ТВ и Муз-ТВ, а затем последовал шаг в виртуальное пространство: с 2008 года Усманов входит в капитал Mail.ru Group (почтовый сервер Mail.ru, соцсеть «Одноклассники», мессенджер ICQ и др.).

Неплохо шли дела и у «старых» игроков — например, недавнего олигарха, а в 2000-е просто «крупного предпринимателя» Владимира Потанина и его медиахолдинга «ПрофМедиа». Владея до 2004 года журналом «Эксперт», а до 2007 года — «Комсомольской правдой», этот холдинг купил в 2005-м газету «Известия», а в 2006-м — издательский дом «Афиша». Тогда же в руках Потанина оказались телеканалы 2х2, ТВ3, «MTV Россия» и несколько радиостанций. Полностью выкупив в 2010 году интернет-компанию «Рамблер Медиа», «ПрофМедиа» стал владельцем такого влиятельного новостного интернет-портала как lenta.ru.

Примером несколько менее удачного вхождения нового бизнеса в медиасферу в 2000-е годы можно назвать братьев Ананьевых и их компанию «Медиа 3». Она сегодня контролирует такие издания как «Аргументы и факты», «Экстра-М» и «Центр-плюс»; она же до недавнего времени владела и газетой «Труд». Однако «АиФ» и «Труд», гремевшие в конце 80-х (общий тираж двух этих изданий в 1990 году составлял фантастические 55 миллионов экземпляров!), сегодня не могут похвастаться прежней массовостью и, главное, влиянием. Их сайты, превращенные в подобие интернет-порталов, не выдерживают конкуренции ни с Рамблером, ни, тем более, с Mail.ru.

КТО ТВОЙ ХОЗЯИН, ЖУРНАЛИСТ?

Так что же случилось с российской прессой в 2000-е? Произошло ли её «удушение», о чём не устает трындеть на всех углах эта самая «задушенная» оппозиционная пресса? Или «шабаш свободы» 90-х был просто перенесен на новый организационно-технологический уровень — в интернет? Ни то, ни другое. Либеральная журналистика сохранилась — однако была во многом вытеснена на периферию общественного интереса. Выходят — мизерным тиражом — «освободительные» газеты. Вовсю надрываются «рукопожатные» сайты, с неуклонно падающей посещаемостью. Но никакого серьёзного «разгула первобытных стихий», способного «завладеть умами широких народных масс», не наблюдается.

В 2000-е стало окончательно ясно, что абсолютная, ничем не сдерживаемая свобода слова чревата большими издержками для общества и, в конечном счёте, для владельцев масс-медиа. Одним из «маркеров» здесь стала трагедия «Норд-Оста» — после нее в стране еще долго обсуждалось поведение СМИ, умудрившихся пустить в прямой эфир начало операции по освобождению заложников, чем смогли воспользоваться смотревшие телевизор террористы.

Главное, в «нулевые» у населения страны не осталось никаких вопросов о «свободе слова» применительно к скупленным бизнесом СМИ. Сегодня все прекрасно понимают, что быть свободным и одновременно принадлежать миллиардеру невозможно. Общество дозрело, наконец, до того, чтобы перед чтением той или иной публикации в прессе задаваться вопросом: кто у этого медиа хозяин, как у него нынче идут дела и чего он, собственно, хочет добиться в обозримом будущем. И лишь после этого приступать к увлекательному чтению.

КОМУ ПРИНАДЛЕЖАТ РОССИЙСКИЕ СМИ

Принадлежность СМИ тому или иному владельцу еще не говорит о том, что именно он определяет информационную политику собственного масс-медиа. Идеологическая направленность конкретного издания зависит еще и от сложных взаимоотношений капитала, стоящего за СМИ, с властью — поправку на это нужно делать всегда. И всё же знание о том, какая пресса кому принадлежит, является ключевым в попытках разобраться, отчего данная газета, телепередача или сайт интерпретирует для нас реальность именно так, а не иначе.

СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ

Буквально на днях, 20 мая этого года, в информационном сегменте Рунета произошло по-настоящему важное событие: популярный новостной и общественно-политический ресурс lenta.ru (средняя посещаемость в сутки — около 900 тыс. чел., 2-е по цитируемости место среди интернет-ресурсов, по данным сайта "Медиалогия.ру"), принадлежавший холдингу "ПрофМедиа" (им владеет "Интеррос" Владимира Потанина), перешел, как официально заявлено, "под управление" другого российского мультимиллионера, Александра Мамута.

"Лента.ру" — лишь небольшая часть новой объединенной медиаимперии под названием "Афиша-Рамблер-SUP" (Кипр), с общей аудиторией 37,2 млн. человек. Помимо "Ленты", "Рамблера" и "Афиши", в него входит, например, занимающая 1-е место по цитируемости среди интернет-СМИ gazeta.ru, а также livejournal.com. Несмотря на смену управления, уже объявлено, что стратегические решения в компании Потанина-Мамута будут приниматься обеими сторонами совместно.

Пример с объединением двух "олигархических" медиаимперий наглядно показывает, что о конце передела рынка СМИ говорить пока рано. Этот сегмент дышит и развивается, иногда сотрясая ленты собственных же информагентств сообщениями о "слияниях и поглощениях".

Раз уж мы начали с потанинского "ПрофМедиа", то добавим, что на телерынке ему же принадлежат каналы ТВ3, "MTV Россия" и "2х2", а в сегменте радио — "Авторадио", Energy, "Юмор FM" и "Радио Романтика". Эти активы, пусть и весьма далекие от политики, тем не менее, достаточно сильно влияют на целый ряд социальных страт, наравне со многими другими развлекательными СМИ участвуя в формировании информационной "повестки дня" в стране.

КРУГОМ ОДНИ ОФШОРЫ?

Прямыми конкурентами интернет-холдинга "Афиша-Рамблер-SUP" являются "Яндекс" (Голландия) и "Mail.ru Group" (Голландия). В отличие от первого, активы этих двух интернет-порталов распылены между многими владельцами.

Больше половины (53,9%) акций "Яндекса" торгуются на американском рынке NASDAQ, остальные поделены между английским инвестфондом Baring Vostok Capital Partners (одним из бенефициаров долей которого до последнего времени называли Елену Иващееву из совета директоров "Яндекса"), топ-менеджерами "Яндекса" Аркадием Воложем и Ильей Сегаловичем, а также "Сбербанком", которому принадлежит 1 "золотая" акция, дающая право блокировать продажу свыше 25% акций компании.

В свою очередь, крупнейшими акционерами холдинга "Mail.ru Group" являются южно-африканская медиагруппа Naspers (31,7%) и компания New Media Technologies (17,9%), которую контролирует самый богатый бизнесмен России Алишер Усманов. NMT владеет более чем половиной голосующих акций "Mail.ru Group", что делает Усманова фактическим хозяином этого медиахолдинга.

Помимо mail.ru, Усманову сегодня принадлежит издательский дом "Коммерсантъ" (Британские Виргинские о-ва), который выпускает одноименную газету, приложения к ней, а также журналы "Деньги", "Власть", "Огонёк","Weekend" и др.

Другим деловым изданием, "Ведомостями", распоряжается европейский медиахолдинг Sanoma Independent Media (Голландия, владелец Дерк Сауер; другие СМИ в России — журналы Cosmopolitan, Men's Health, Esquire, Yes!, Harper's Bazaar, National Geographic, The Moscow Times, "Популярная механика" и др.), издающий газету совместно с английской Financial Times и американской The Wall Street Journal.

ВОЗЛЕ ГОСУДАРСТВА

Выше "Ведомостей" (3-е место) и "Коммерсанта" (2-е место) в апрельском рейтинге цитируемости СМИ (по данным "Медиалогии.ру") стоит еще одна популярная газета — "Известия". Она на 73,2% принадлежит медиахолдингу "Национальная медиа группа", которую контролируют структуры Юрия Ковальчука.

Считается, что председатель совета директоров "Известий" Арам Габрелянов распоряжается, через Софью Мирзоеву, издательским домом "Ньюс Медиа", который владеет популярным сетевым ресурсом lifenews.ru (3-е место среди интернет-порталов), а также газетами "Жизнь" и "Твой день".

К другим информационным активам "Национальной медиа группы" относятся телерадиокомпания "Петербург" (72,4%), медиахолдинг РЕН-ТВ (68%), радиостанция РСН (100%) и холдинг "СТС Медиа" (25%, США). Последнему принадлежат телеканалы СТС, "Домашний" и "Перец"; этим холдингом НМГ владеет совместно со шведской группой Modern Times Group (37,9%), чьи активы в России представлены также телеканалами системы Viasat. Кроме того, "Национальной медиа группе" принадлежат 25% Первого канала.

В чьих же руках находятся остальные доли главной ТВ-кнопки страны? 51% акций Первого канала контролирует государство, еще четверть — у кипрской компании ОРТ-КБ (ассоциируется с Романом Абрамовичем).

Ну а "вторая кнопка", телеканал "Россия-1"? Он, как и телеканалы "Россия-2", "Культура", "Россия-24" и несколько других, находится в 100%-ной собственности государственной ВГТРК. Последней принадлежат также "Радио Россия", "Маяк" и "Орфей" и интернет-ресурсы: vesti.ru (5-е место по цитируемости среди интернет-СМИ) и sportbox.ru.

К другим государственным масс-медиа относятся "Российская газета" (4-е место в рейтинге цитируемости СМИ), агентства РИА-Новости и ИТАР-ТАСС, а также иновещательное радио "Голос России".

Еще два популярных телеканала, НТВ и ТНТ, входят в "Газпром-Медиа Холдинг" — вместе с радиостанциями "Эхо Москвы", "Сити FM", Relax FM, "Детское радио", спутниковым каналом НТВ+, журналами "Итоги", "7 дней — телепрограмма", "Караван историй", газетой "Трибуна" и видеохостингом rutube.ru. Сам холдинг принадлежит "Газпромбанку", активы которого, в свою очередь, поделены между "Газпромом" (35,54%), "Внешэкономбанком" (10,2%) и пенсионным фондом "Газфонд" (47,4%; эта доля активов почти полностью передана в управление компании под контролем структур Юрия Ковальчука).

ГДЕ-ТО В ПЕРВОЙ ДЕСЯТКЕ

Не выходя за пределы околополитических СМИ, отметим еще несколько медиаструктур. Занимающим 5-е место в рейтинге цитируемости "Московским комсомольцем" владеет ее главный редактор Павел Гусев. 6-е место отдано не менее скандальной "Комсомольской правде" — она, наряду с газетой "Метро", принадлежит, как утверждает "Форбс", группе компаний ЕСН (Григорий Березкин).

Упомянутый выше Дерк Сауер является председателем совета директоров медиахолдинга РБК, к которому относятся одноименные информагентство и телеканал, газета "РБК Daily" (7-е место в рейтинге "Медиалогии.ру"), электронная газета Ytro.ru, интернет-портал rbc.ru и, среди прочего, крупнейший регистратор доменных имен в России RU-CENTER. Владельцем РБК является миллиардер Михаил Прохоров (51,1%).

На 8-м месте расположилось еще одно оппозиционное СМИ — "Новая газета". Ее акции, как считается, распределены между журналистским коллективом, мультимиллионером Александром Лебедевым (39%) и последним руководителем СССР Михаилом Горбачевым (10%).

Рассмотрим подробнее оппозиционные СМИ. Владельцами журнала The New Times, являющегося одним из "оплотов" "болотного" протеста, являются Дмитрий и Ирена Лесневские. Телеканал "Дождь", а также издание "Большой город", интернет-портал slon.ru и радиостанция "Серебряный дождь", принадлежат Наталье Синдеевой, супруге "инвестора" этих проектов, члена Координационного совета оппозиции Александра Винокурова.

"Независимая газета" (9-е место), долгое время ассоциировавшаяся с именем Бориса Березовского, была в 2005-м продана семье ее нынешнего главреда Константина Ремчукова, в ту пору — помощника главы Минэкономразвития Германа Грефа. Десятку наиболее цитируемых федеральных газет замыкает еженедельник "Аргумент и факты", входящий в холдинг "Медиа 3" братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых ("Промсвязьбанк").

НЕСТЬ ИМ ЧИСЛА

51% акций ЗАО "АЖУР-Медиа", владеющего популярным питерским сетевым порталом fontanka.ru (4-е место самых популярных интернет-ресурсов), в апреле-2013 были куплены шведской медиагруппой Bonnier Business Press, уже издающей в городе на Неве газету "Деловой Петербург". При этом окончательно не урегулированы имущественные отношения с наследниками так называемого "охранного олигарха" Романа Цепова, который имел непосредственное отношение к финансированию информационных продуктов АЖУРа. Не исключено, что в ближайшее время структура собственников может измениться.

Контрольным пакетом акций информагентства "Интерфакс" до последнего времени владел его гендиректор Михаил Комиссар; в 2007-м "Интерфакс" купил 90% акций другого агентства, "Финмаркета".

Деловой еженедельник "Профиль" принадлежит бывшему президенту банка "Империал" Сергею Родионову, чьим именем назван его собственный издательский дом. Его конкурент, журнал "Эксперт", входит в одноименный холдинг (наряду с журналом "Русский репортер"), акции которого распределены между главредом журнала Валерием Фадеевым, шеф-редактором Татьяной Гуровой и научным редактором Александром Приваловым, а также банком "Глобэкс" и "ВЭБ Капитал" (принадлежат государственному Внешэкономбанку); из других влиятельных хозяев долгое время назывался Олег Дерипаска.

И снова коротко о радиостанциях - весьма далеких от политики, но не гнушающихся время от времени устами своих безудержных ведущих давать оценки происходящему в стране. "Европейская медиагруппа" ("Европа Плюс", "Кекс FM", "Ретро FM", "Радио 7", "Радио Рекорд", "Радио Спорт") входит в холдинг "Сибирский деловой союз" (Михаил Федяев, Владимир Гридин). Радиохолдингом "Русская Медиагруппа" ("Русское Радио", "ХИТ FM", "Радио MAXIMUM", DFM, радио Monte Carlo) владеют ключевые топ-менеджеры "Лукойла". "Мультимедиа холдинг" (его контролирует член Совфеда Виталий Богданов) объединяет "Наше Радио", Best FM, Rock FM, а также информагентство "Национальная служба новостей". Наконец, станциями Business FM и "Радио Шоколад" владеет холдинг "Румедиа", который связывают с именем Владимира Лисина (НЛМК).

Денис Тукмаков

ertata

Тэги: власть, интервью, колонна, медиаимперии, новость, общество, общество., принадлежать, продажный, пятый, россия, сми, сми., событие

Комментарии | Постоянная ссылка

Он нам дорог с юных лет

2013-06-10 10:01:04 (читать в оригинале)10 июня исполняется 100 лет со дня рождения Тихона Хренникова. Лауреат Ленинской, трех Сталинских, Государственных премий СССР и России, Хренников более четырех десятилетий возглавлял Союз композиторов, и его авторитет был непререкаем. Написанные им песни становились народными, в театрах страны шли его оперы и балеты, в концертных залах звучала симфоническая музыка.

В постсоветские времена ситуация диаметрально изменилась. Имя Хренникова не дает покоя потомкам: его обвиняют в травле молодых композиторов, конъюнктурности, сталинизме. Недавно пианист Евгений Кисин, вспоминая о добрых делах композитора, на которые тот был поистине щедр, сказал: «Думаю, что если бы даже Хренников не написал ничего, кроме этой дивной песни («Московские окна»), его имя вошло бы в историю. Вспомним же — про себя или вслух тихонько: «Он мне дорог с давних лет, и его яснее нет, московских окон негасимый свет…»

В преддверии юбилея состоялся наш разговор с внуком композитора Андреем КОКАРЕВЫМ — главой Благотворительного фонда Тихона Хренникова.

Как и где отмечаете столетие?

В разных городах России. На концертах в Москве, Ельце, Орле, Воронеже, Чебоксарах, Томске, Владимире, Магадане музыка Хренникова звучала в исполнении лучших оркестров и хоровых коллективов. Впереди — выставки, юбилейные вечера в Томске, Иркутске, Тюмени, Челябинске, Омске, Твери, Перми, Ярославле, Рыбинске, Красноярске. В Липецке пройдет кинофестиваль «Гусарская баллада». 9 июня в Концертном зале имени Чайковского за пульт встанет Валерий Гергиев, он же проведет юбилейный концерт в Ельце, где родился композитор.

В день рождения Тихона Николаевича в БЗК выступят его ученики, 16 июня в Самаре — скрипач Никита Борисоглебский и правнук композитора Тихон Хренников-младший (он же осенью проведет большое концертное турне по городам России). Пять концертов в Осташкове сложатся в фестиваль «Музыкальные вечера на Селигере», в Томске пройдет Открытый сибирский конкурс на лучшее исполнение произведений Хренникова. Кульминация намечена на 8 декабря — в Большом театре состоится финальное торжество.

Цель юбилейного года — поднять интерес к музыке Тихона Николаевича. Меня более всего волнует, что последнее время она предана забвению.

Что Вы имеете в виду? Песни Тихона Николаевича поет вся страна, да масштаб торжеств впечатляет…

Я имею в виду отнюдь не только Россию. Музыку Хренникова еще в 30-х годах исполняли Леопольд Стоковский, Юджин Орманди, Шарль Мюнш. Так он ярко начинал! Я случайно купил в букинистической лавке Лондона книжку «Советские композиторы», выпущенную в Англии в 1943 году. В ней представлена биография дедушки. Сейчас же в западных энциклопедиях тиражируются скабрезные анекдоты о нем. Открываете серьезное музыкальное издание, а там о Хренникове написано только то, что он 40 лет тиранил советскую музыку, успев сгнобить за это время Шостаковича, Шнитке, Денисова, Губайдулину, etc.

Я имею в виду отнюдь не только Россию. Музыку Хренникова еще в 30-х годах исполняли Леопольд Стоковский, Юджин Орманди, Шарль Мюнш. Так он ярко начинал! Я случайно купил в букинистической лавке Лондона книжку «Советские композиторы», выпущенную в Англии в 1943 году. В ней представлена биография дедушки. Сейчас же в западных энциклопедиях тиражируются скабрезные анекдоты о нем. Открываете серьезное музыкальное издание, а там о Хренникове написано только то, что он 40 лет тиранил советскую музыку, успев сгнобить за это время Шостаковича, Шнитке, Денисова, Губайдулину, etc.Хренникову до сих пор вменяют в вину доклад 1948-го года о формализме в музыке?

Да, но тот доклад он искупил всей последующей жизнью. Как на весах: на одной чаше — доклад 48-го года, на другой — множество людей, которым он помог за сорок три года руководства Союзом композиторов. Ни одного человека не сдал власти, всех отстоял.

Доклады-то в советской системе, мы знаем, готовил не один человек.

Но Хренников — прочитал. Кто готовил постановление и доклад — западным читателям надо объяснять. Навесить ярлык легче. Да и позиция для критики весьма удобна — своей должностью Тихон Николаевич олицетворял режим. Его музыка уже многие годы не исполняется за границей, с тех пор, как он возглавил Союз композиторов СССР. Можно называть Хренникова кем угодно, но он в первую очередь выдающийся музыкант, и написанная им музыка достойна исполнения. Говоря современным языком, он композитор топового уровня. Масла в огонь подлили эмигранты.

То есть не только Шостакович, который якобы рассказал небылицы Соломону Волкову?

И Мстислав Ростропович, и Михаил Гольдштейн, и, конечно, автор «воспоминаний Шостаковича». Знаете, все они с дедушкой дружили, что называется, не на жизнь, а на смерть. Ростропович не только играл Виолончельный концерт, посвященный ему Хренниковым, но и писал о нем хвалебные слова, включил его сочинение в свой знаменитый Лондонский марафон наряду с шедеврами виолончельной музыки. Когда Ростроповичи уезжали за границу, свою собачку Терри они оставили у родственников Хренникова. Гольдштейн тоже играл дедушкин концерт. У меня хранится много письменных свидетельств и замечательных фото, говорящих о теплых отношениях к Хренникову всех этих эмигрантов до того, как они покинули Союз. Однако ничто не помешало им потом топтать диски с записями хренниковской музыки и множить слухи. Они, конечно, использовали ситуацию холодной войны для сколачивания собственного политического капитала. Сразу поняли, что Западу нужен плачущий Шостакович, а не жизнерадостный Хренников. Выработался стереотип: жизнеутверждающие мелодии льют воду на мельницу коммунизма, а жизнь в Советском Союзе может порождать только музыку страдания.

С Мстиславом Ростроповичем

В гениальной музыке Шостаковича многое определял его характер и его фобии…

По природе он пессимист, дедушка — оптимист. Их нельзя было заставить писать другую музыку — честь им и хвала за это. Так ли уж гнобили Шостаковича? После 1948 года он получил две Сталинские, Государственную и Ленинскую премии, причем — в течение нескольких лет, и именно тогда, когда Хренников возглавил музыкальную секцию Сталинского комитета по премиям.

Их сталкивали с самого начала, тут еще про противостояние Ленинграда и Москвы не надо забывать. В 30-е годы, когда дедушка приезжал в Ленинград, они с Шостаковичем музицировали в четыре руки. Отношения охладели после того, как Хренников написал оперу «В бурю». Эта песенная опера Шостаковичу не понравилась, и он написал дедушке длинное письмо, где уверял, что опера — однодневка. В «желтой» околомузыкальной прессе я прочитал очередной анекдот, как дедушка якобы в ярости разорвал письмо и топтал портрет Шостаковича. Письма он не рвал, оно хранится в моем архиве, ответ Шостаковичу написал, хотя и не отправил. Обиделся, конечно, страшно. Он был влюблен в эту оперу, даже дочь свою назвал Наташей по имени главной героини, отказавшись тем самым от бриллиантов, обещанных ему Немировичем-Данченко при условии, что новорожденную назовут Екатериной. Сам же Немирович-Данченко завещал на своих похоронах исполнить одну из сцен оперы «В бурю». В советские годы она пользовалась популярностью, ее ставили во многих театрах. Худрук «Геликон-оперы» Дмитрий Бертман рассказывает, что он раз тридцать ее в детстве слушал и до сих пор помнит наизусть.

А что же не поставит, раз так любит?

Он подготовил «Хренников-гала», где звучат фрагменты оперы. Поставить ее целиком сложно, нужна какая-то новая концепция. Антоновский мятеж на Тамбовщине — сегодня сюжет непонятный.

Он подготовил «Хренников-гала», где звучат фрагменты оперы. Поставить ее целиком сложно, нужна какая-то новая концепция. Антоновский мятеж на Тамбовщине — сегодня сюжет непонятный. А что скажете о «хренниковской семерке» — композиторах, подвергнутых критике на VI съезде Союза композиторов?

У дедушки были свои приоритеты в музыке, и авангардисты в их число не входили. Он считал, что авангард — не путь для русской музыки, и мечтал о развитии традиций русской музыкальной культуры.

«Внятный мелодизм» — так говорил Тихон Николаевич?

Да-да, он хотел приумножать традиции и приобщать к советской культуре голоса композиторов союзных республик. Мы-то не называли Хачатуряна армянским композитором, он — советский. Да, Хренников раскритиковал семерку, и раскритиковал по искреннему убеждению. О репрессиях со стороны государства говорить незачем, их и в помине не было. Думаю, пришло время попытаться объективно взглянуть на личность Хренникова, на его музыку, на его место в истории русской и мировой музыкальной культуры.

Такими задачами, как я понимаю, и занимается Благотворительный Фонд Тихона Хренникова под Вашим руководством. Как Фонд возник?

Еще при дедушкиной жизни, но поначалу — без определенного сюжета. Такой немножко домашний фонд, без спонсоров и господдержки: проводили некоторые мероприятия, концерты, связанные с именем Хренникова. Сейчас наша задача сделать Фонд организацией с собственным лицом — для пропаганды музыки Хренникова и композиторов советского периода.

Совместно с «Мелодией» во главе с ее новым руководителем Андреем Кричевским выпускаем Антологию фортепианной музыки русских и советских композиторов. Проект — грандиозный, запланировано 30 дисков в нескольких блоках. Музыка — советская, постсоветская, досоветская, русская классическая и музыка русского зарубежья. Исполнители — молодые пианисты. На Западе к серии в целом и к шести первым дискам отнеслись прекрасно. Одна из идей Фонда — записать произведения, удостоенные Ленинских, Сталинских и Государственных премий СССР. Конечно, исключим откровенно конъюнктурные или профессионально слабые. Но в целом это редкий репертуар, на Западе его обычно называют «спящими хитами».

Важная работа, которой мы начинаем заниматься, — сооружение памятника Тихону Николаевичу в столице. Надеюсь, получим разрешение московских властей на установку и попробуем собрать народные средства на памятник народному композитору, чьи песни знает вся страна. Еще издаем книгу о дедушке: фотографии, цитаты, отзывы. Чтобы каждый мог понять, каким был Тихон Николаевич.

Музыке, наверное, учились по настоянию Тихона Николаевича?

До 14 лет я жил с бабушкой и дедушкой, только потом переехал к родителям. Шесть лет прятался в туалете от учителя музыки, когда тот приходил. И добился своего — занятия прекратились. Яркие воспоминания — частые ночные застолья, когда дедушка и бабушка возвращались со спектаклей или концертов с гостями.

До 14 лет я жил с бабушкой и дедушкой, только потом переехал к родителям. Шесть лет прятался в туалете от учителя музыки, когда тот приходил. И добился своего — занятия прекратились. Яркие воспоминания — частые ночные застолья, когда дедушка и бабушка возвращались со спектаклей или концертов с гостями. За столом пели? Музыка звучала?

Да что вы! От музыки все за день так уставали… Собирались, чтобы поговорить, выпить — правда, пили немного — и закусить. Большим успехом пользовались кулебяки. Их готовила домработница Полина Степановна, тетя Поля, — она прожила в семье с 1936 года до самой своей смерти. Но бывали и музыкальные визиты — тогда, конечно, звучала музыка: Коля Петров играл новые программы, Николай Гяуров что-то пел и советовался с дедушкой, Леонид Коган приходил постоянно. Помню, «тропа великих» не зарастала: Евгений Светланов, Владимир Спиваков, Валерий Гергиев, Игорь Безродный, Игорь Ойстрах, Владимир Федосеев, Владимир Крайнев, Виктор Пикайзен. А потом, уже в 1980-х, пошла молодежь — Вадик Репин, Женя Кисин, Максим Венгеров. Завершалось все, конечно, трапезой. Второго такого гостеприимного дома, как дедушкин, я в своей жизни больше не встречал. Тихон Николаевич до конца жизни сохранил привычку угощать всех, кто приходил — если не накормить обедом, то уж точно напоить чаем, предложить бутерброды. Многолюдно бывало на днях рождения. Один, в конце 80-х, особенно памятен. Все собрались, сели за стол, и вдруг пришли дедушкины ученики. Неожиданно — они его уже чествовали в консерватории, но решили поздравить всем кагалом еще раз. Дедушка позвал меня: «Немедленно дуй в Союз композиторов за угощениями». Пока студентам сервировали стол, я успел обернуться туда-обратно. С того года дедушка обязательно готовился к приходу учеников, накрывали отдельный стол для молодежи. Гостеприимство — удивительная черта дедушки.

Помните его строгим?

Бывало, но очень редко. За провинность дедушка мог прикрикнуть, и — грозно. Тогда я понимал, что довел его до белого каления. Но вообще у него была замечательная черта — он умел слушать другого человека. То есть у тебя всегда была возможность сказать в свое оправдание пару слов. Это особенно важно, когда ты не чувствуешь за собой вины.

Как Тихон Николаевич работал?

Он выстроил удобный для себя график и старался правилам не изменять. Просыпался около девяти, потому что в семье ложились спать поздно. Утром писал музыку. Никогда за роялем не проверял написанного — мелодии звучали у него в голове. Потом обедал и ехал в Союз композиторов. Возвращался поздно и, если без гостей, садился за рояль и репетировал. Он же часто играл свои фортепианные концерты, вот постоянно и отрабатывал технику. Мог десятки раз повторять одно и то же. Родительская квартира располагалась этажом выше, и, когда я переехал от дедушки к ним, мне отдали комнату, которая располагалась как раз над его кабинетом. Так что я засыпал под его репетиционные рулады.

Переживал ли Тихон Николаевич, что ни дочь, ни внук не связаны с музыкой? Радовался ли успехам правнука Хренникова-младшего?

Дедушка по большому счету ни из-за чего не переживал, беспокоился только за здоровье близких людей. Нам своих волнений он не показывал.

Потому и прожил так долго...

Наверное, хотя история с перестройкой и с той грязью, что полилась потоком, отняла у него и силы, и годы. Он бы дольше жил. По поводу избранного нами пути не горевал, а тому, что Тихон стал заниматься музыкой, радовался, как радовался и его успехам, хотя в целом относился к этому скептически.

Наверное, хотя история с перестройкой и с той грязью, что полилась потоком, отняла у него и силы, и годы. Он бы дольше жил. По поводу избранного нами пути не горевал, а тому, что Тихон стал заниматься музыкой, радовался, как радовался и его успехам, хотя в целом относился к этому скептически.Почему?

Тихон начал заниматься музыкой в 13 лет, почти случайно. У нас рояли и пианино стояли в каждой комнате, и мы шестилетнему Тише задали вопрос: «Будешь заниматься?» Он отказался. Мы к тому времени уже на волнах перестройки сильно демократизировались и решили: раз ребенок не хочет — не надо. А в 13 лет Тихон стал разбираться с нотами, пытался выучить «Лунную сонату». Тогда дедушка позвонил Александру Ашотовичу Мндоянцу и попросил его послушать правнука. Педагог ответил: «Что слушать? Поздно. Я, конечно, возьму его, раз Вы, Тихон Николаевич, просите». За год Тихон проходил по 2-3 класса музыкальной школы, темп взял стремительный, потом поступил в Мерзляковку — училище при консерватории, и окончил его за три года с отличием. В консерваторию Тихон поступил, когда дедушка еще был жив.

Ваша любимая дедушкина песня?

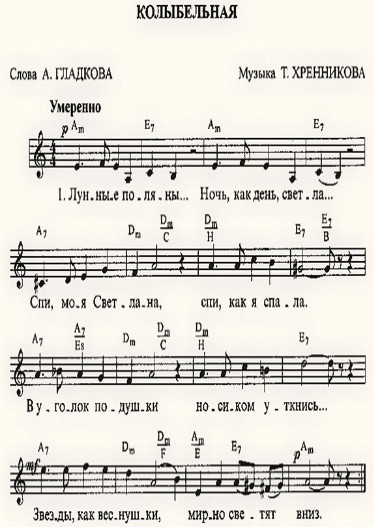

Много любимых. «Колыбельная Светланы» — самая задушевная, «Прощание» («Иди, любимый мой...»), песни, которые пел Сергей Лемешев: «Вечер потух», «Зимняя дорога» на стихи Пушкина, «Песня о песне» на слова Тихонова. Особая любовь — «Что так сердце растревожено...» В ней живет такая душевная ностальгия по любовным историям, которые, наверное, случаются у каждого человека. История, рассказанная в четырех куплетах, универсальна. Для каждого — своя, родная.

Елена Федоренко. газета "Культура"

«СТАЛИН ЗНАЛ МУЗЫКУ ЛУЧШЕ НАС...»

Беседа с Героем Социалистического Труда, народным артистом СССР, лауреатом Ленинской, Сталинских и Государственных премий Тихоном Хренниковым от 27 сентября 2006 г.

Тихон Николаевич, хотелось бы поговорить о временах легендарных — годах начала расцвета нашей державы. Как вы пришли в музыку, какие люди вам помогали, с чем вы столкнулись при вхождении в искусство, как сложились отношения с властью в 20-30-е годы прошлого века?

Тихон ХРЕННИКОВ. Я родился в Ельце. К сожалению, там не было ни одной музыкальной школы и вообще не было музыкальных педагогов. Поэтому мое музыкальное развитие шло в основном по школьной линии. У нас там был свой энтузиаст — руководитель школьного хора Иван Матвеевич Зизюкин, который дал мне первые музыкальные познания и впервые обнаружил творческие способности. У меня был хороший музыкальный слух, поэтому постоянно приходилось запевать, быть первым в школьном хоре.

А был качественный школьный хор? Это очень важно, ведь сегодня почти нет школьных хоров — даже плохоньких.

Да. В то время вся музыка, которая была в Ельце, в основном находилась при школах. Маэстро Иван Матвеевич был учителем музыки не только при мне, а и при моих старших братьях, сестрах. Я помню его пожилым человеком — он служил еще в гимназиях. У него был огромный опыт хорового школьного дела. И мы были не просто учеником и учителем — он был другом семьи.

В то время мои домашние уже заметили во мне большое стремление к музыке, а мне тогда было лет 7-8. В школу я вообще поступил рано, в 6 лет. У меня был друг, отец которого был директором школы. И как-то мы шли по улице, баловались, баловались, а потом решили, что будем вместе учиться в школе. И вот я переходил из класса в класс, пел все более сложные вещи в хоре. У нас был также струнный оркестр при школе, где я играл на гитаре. Потом мне надоело играть на гитаре, захотелось что-то экзотическое придумать. Я взял семь стаканов, настроил их по гамме и стал солировать. С этим оркестром мы выступали в городском саду. Это были мои первые артистические выступления, в 1923-25 годах.

Казалось бы, только что прошла разрушительная гражданская война, а музыкальная жизнь, по вашим рассказам, была довольно живой.

Музыку любили все. В Ельце при Университете был открыт даже музыкальный факультет. Было и вокальное отделение. Кстати говоря, первые учителем был у нас знаменитый Рославец, который появился внезапно в городе. Он играл на скрипке и преподавал в Университете, создал профсоюз музыкантов. Жена его была пианисткой. И они вместе концертировали. Но я тогда был совсем маленьким. Это было начало двадцатых годов.

На меня обратили внимание, когда я стал выступать с оркестром. Увидели, что мальчик тянется к музыке. А дома у нас не было никакого инструмента. Когда моя старшая сестра вышла замуж, она смогла купить пианино, и начали искать учителя, который смог бы со мной заниматься. Таким преподавателем стал чех Кретонь, закончивший теоретическое отделение Московской консерватории, но поскольку в Ельце работы для него не находилось, он работал простым бухгалтером. Он стал со мной заниматься игрой на рояле. Я начал быстро приспосабливаться к инструменту, делал успехи. После того, как из города уехал Рославец, случайно в Елец приехал с концертами пианист Агарков, учителем которого был сам Игумнов. Город ему понравился, он женился и осел в Ельце. Поскольку появился такой специалист, я стал заниматься у него, уже более профессионально, хотя и недолго.

Еще мальчишкой я прочитал книжку о Моцарте и решил, что обязательно буду композитором. Так и случилось. Я вдруг стал сочинять музыку. А у моей сестры была подруга, Софья Григорьевна Цейтлина, которая училась в московском Гнесинском техникуме. Она, послушав меня, поговорила с Михаилом Фабиановичем Гнесиным, который сказал: привезите его ко мне. Мне исполнилось уже 15 лет к тому времени, в 1928 году, я закончил восемь классов (тогда общее образование заканчивалось школой-девятилеткой, которую я и закончил через год). Я поиграл знаменитому музыканту-педагогу, он отнесся ко мне невероятно ласково, пригласил заниматься. Надарил мне всяких нот современных композиторов…

Какие музыкальные впечатления о новых композиторах вам могла дать жизнь в Ельце? Доходили ли туда сочинения Прокофьева, Рахманинова, западных мастеров?

Музыкальной жизни особенно не было. Приезжали, помню, замечательный скрипач Фурер, знаменитый бас Александр Пирогов. Но это были отдельные посещения.

Музыку XX века вы тогда еще не знали вообще?

Нет. Начальное музыкальное образование было строго классичным. Кроме того, повсюду звучала народная музыка, бытовые жанры — это то, что меня окружало в Ельце. Все мои старшие братья и сестры были очень музыкальны, дома постоянно звучала музыка. Все пели, играли на гитарах, мандолинах — самых распространенных инструментах в то время. Это выгодно отличало то время от нынешнего, когда живое музицирование стало странной редкостью. Но, по сути, там не было никакой основы для серьезного музыкального развития. Мой старший брат Глеб музыкой высокого уровня стал заниматься в Москве — у него вдруг обнаружили замечательный тенор. Его хвалил сам Собинов. Поэтому брат параллельно занимался и в Московском университете на математическом факультете (все мои старшие братья были математиками и физиками), и в Консерватории. Это было в конце Первой мировой войны, в 1918 году. Но поскольку вся наша семья была воспитана в патриотическом духе, мы были патриотами до мозга костей,— он пошел добровольцем на фронт. Тогда шли последние бои с немцами. И его убили в первом же бою под Двинском. Я помню, когда мать получила телеграмму, она просто рухнула. Горе было невероятное, он был любимцем всей семьи. А в семье было 10 детей. Я — десятый.

В 1929 году, закончив девятилетку с административно-общественным уклоном, я написал письмо Гнесину: ехать ли мне секретарем сельсовета куда-нибудь или начинать заниматься музыкой серьезно? Он мне ответил: у вас достаточно способностей, чтобы избрать музыку своей специальностью, а что из вас получится, это зависит от того, как вы будете трудиться. Сестра жила с мужем-профессором в Москве в маленькой однокомнатной квартире, поэтому я поселился в общежитии. Для того, чтобы выдержать экзамены, у меня совершенно не хватало знаний. Поэтому Михаил Фабианович познакомил меня со знаменитой сестрой — Еленой Фабиановной Гнесиной. Она дала распоряжение Евгению Голубеву (его имя выбито золотыми буквами на доске золотых медалистов у Малого зала Московской консерватории) в недельный срок подготовить меня к поступлению. Всю неделю я занимался как зверь, день и ночь, впитывал в себя знания, как губка. И сдал успешно экзамены.

Для вас открылась столичная музыкальная жизнь, которая тогда была насыщенной. Творили могучие, а порой и великие музыканты. Какое впечатление на вас произвела концертная жизнь конца 20-х — начала 30-х годов?

В пору, когда я только приехал в Москву, я никак не мог еще знакомиться с этой концертной жизнью. Денег не было. У меня было только тридцать копеек на обед в рабочей столовой. Я пешком ходил по Москве. Не было денег даже на трамвай. Когда удавалось проехать зайцем, для меня это было счастьем. Я только входил в само существо московской жизни. Поэтому пока не было никаких концертов. Мне дали стипендию. Михаил Фабианович относился ко мне просто по-отцовски и Елена Фабиановна — хорошо. Но я сразу же начал усиленно заниматься. Я пользовался тем, что можно было заниматься на инструменте целый день, пока сестра и ее муж были на работе. Я в три года закончил Гнесинский техникум, занимался не просто много — исступленно. И в 1932-м году меня приняли в консерваторию сразу на второй курс. А в 33-м году Наталья Сац предложила мне написать музыку к спектаклю ее театра "Миг". Это спустя три года с тех пор, как я в кирзовых сапогах, в сатиновой рубахе, которую сшила мать, приехал из Ельца! "Миг" был антифашистской пьесой, поставленной Натальей Сац. Ее театр — знаменитый театр в Москве. Всех иностранцев, которые к нам приезжали, первым делом вели туда. Сац была в восторге от написанной музыки. Потом я из нее сделал сюиту, которая много раз исполнялась. Тут я уже немного заработал денег, смог немного приодеться.

Очень интересна история того, как я начал по-настоящему заниматься игрой на рояле. Я поступал в Московскую консерваторию без экзаменов, потому что меня уже знали. Но комиссия при поступлении все же попросила меня что-то сыграть. Я обожал Баха и решил исполнить прелюдию и фугу ми-бемоль минор из первого тома "Хорошо темперированного клавира". Случайно, когда я играл, в зал зашел Генрих Густавович Нейгауз. После исполнения он встретил меня и говорит: “Хренников, вы хотите у меня заниматься?” Я обалдел, потому что к Нейгаузу попасть было невозможно. Это был совершенно потрясающий педагог. Я отвечаю: “Генрих Густавович, об этом можно только мечтать!” Завтра, говорит он мне, в такой-то час приходите на занятия. Вот какие бывают случайности. Параллельно я учился композиции у Шебалина. Тогда же написал свой Первый фортепианный концерт, который после играл по всему миру.

Считаете ли вы, что в те годы проводилась государственная политика по привлечению талантов, самородков из народа к сложному искусству, к вершинам высокой профессиональной культуры?

Это происходило не только в названные вами годы. Это было политикой нашего Советского государства во все времена его существования — приобщать к культуре народ. Если говорить о музыкальном развитии, нельзя не вспомнить огромное число кружков художественной самодеятельности. Сколько тратилось государственных денег, чтобы широкие круги людей принимали в них участие! И рабочие, и труженики села, где тоже развивалась самодеятельность. Какие были замечательные сельские хоровые коллективы! На протяжении всех лет Советской власти шло небывало широкое приобщение людей к настоящей культуре. В этом одно из главных отличий Советской поры от того, что происходит сегодня.

Представьте себе: рождается ныне человек в том же Ельце, Владимире или Ярославле, и он музыкально одарен. Но он ведь не может реализовать свой дар. Или я неправ?

Массовая, регулярная поддержка талантов, вся ее финансово-педагогическая структура, конечно, уничтожена. Но, знаете, на частном, немногочисленном уровне сегодня все же не так безнадежно дело с художественным будущим России, как еще недавно. Видимо, Россия не окончательно утратила силу самозаживления. Немного стала исправляться ситуация. Порадуемся — наши традиции еще живы. В последние годы мы из Москвы пишем письма в провинцию, губернаторам: привозите талантливых детей! Привозят. Такого количества талантливых ребят не было никогда! Несмотря на страшные трудности — материальные и другие — родители пытаются им дать возможность выйти из бездуховного омута. Правда, и в провинции сейчас возрождается нормальная деятельность музыкальных школ и училищ.

Но высшее-то музыкальное образование — как получить нынешнему "не ребенку нового русского"?

Я множество писем написал губернаторам. Несколько человек откликнулись. Несколько очень талантливых ребят из Липецка получают от своего губернатора специальные стипендии. Они могут снять комнату, жить в Москве с родными. Им помогает их малая Родина, родные места помогают. И это становится новой традицией. Многие губернаторы так помогают. Но они требуют, чтобы поддержанный таким образом талант потом послужил родным местам. И отдача есть. Например, сегодня в Ельце девять музыкальных школ, есть музыкальное училище моего имени, — они же укомплектованы местными кадрами, получившими достойное образование! Мы организовали там и университет — такой же, как в Москве, с такими же правами. И в нем есть музыковедческое отделение.

То есть можно сказать, что сейчас начинается возрождение традиции. Так?

Так оно и происходит. Но для этого нужны люди, которые беспокоились бы об этом возрождении, которые могли бы похлопотать, написать письмо, кому нужно. Только так можно поддержать молодые таланты.

Вы приехали в Москву как раз к началу политического взлета Иосифа Виссарионовича Сталина. И на ваших глазах проходила вся основная политическая карьера Сталина. Наверняка у вас сложилось какое-то мнение о годах его правления, о масштабе его личности.

В период моего приезда, в 20-е годы, покровителем культуры был Луначарский. А Сталин играл эту роль позже. Без сомнения, это величайший человек, который нашу Родину превратил в такое государство, которое стало величайшим в мире. Если взять культуру, не могу не вспомнить, как к нам приезжали из Америки наши коллеги-композиторы, которые признавались, что в Америке нет ничего похожего на ту огромную государственную поддержку, которая есть в СССР.

Может быть, разница отношения к культуре и, соответственно, жизнь культуры (в том числе и материальная), сейчас и во времена, о которых вы вспоминали, коренится в разнице культурного уровня руководителей государства? Сталин посещал оперные спектакли, симфонические концерты не протокола ради. А вот Ельцин на моей памяти не посетил такого рода мероприятия ни разу…

Сталин, по-моему, музыку знал лучше, чем кто-либо из нас. Он постоянно ходил на спектакли Большого театра и часто водил туда Политбюро — воспитывал, так сказать, своих сотрудников. Он страстно любил слушать Максима Дормидонтовича Михайлова — замечательный был бас. Сталин был на моей опере "В бурю". Поставил ее Владимир Иванович Немирович-Данченко, премьера была в 1939 году. Итак, там присутствовали Сталин, Молотов, Ворошилов, и им понравилось. Сталин пригласил к себе Немировича-Данченко и меня. Еще раньше предупреждали, чтобы был наготове — но я в тот вечер был в Киеве. Там была премьера той же оперы, дирижировал Рахлин, он никогда не изучал заранее партитуру, и я не мог не быть в Киеве, чтобы хоть верные темпы показать. Но Сталин не обиделся. Во всяком случае, на следующий день в "Правде" напечатали статью, где говорилось, что руководители страны были на премьере оперы "В бурю", и Сталин высказал свою похвалу в отношении спектакля.

Я со Сталиным встречался четыре раза. Позже, когда был уже известным композитором. Сталин знал мою музыку и хорошо к ней относился, об этом говорит и Шепилов в своих воспоминаниях. Именно Сталин назначил меня Генеральным секретарем Союза композиторов. И мне пришлось в очень тяжелые дни 1948 года, когда обливали грязью наших лучших композиторов, зачитывать тот знаменитый доклад, который я не писал и который мне дали за полтора часа до начала Съезда Союза композиторов. Я знал, кто написал доклад, но я никому не стал говорить, кто это, не говорю и сейчас. Принял удар на себя… А писать доклады я тогда еще не умел, был косноязычен, это потом я "насобачился". А тогда, честно говоря, хотел только заниматься музыкой, сочинять, играть на рояле. У меня так хорощо все складывалось в музыке, в любимой профессии, когда неожиданно меня вызвали в ЦК и назначили главой композиторского союза! Мы с женой тогда прорыдали буквально всю ночь…

В то же время Сталин назначил меня и руководителем музыкальной секции комитета по Сталинским премиям. Председателем всего комитета был Фадеев, я — его заместителем, потом Фадеева сменил Тихонов, и я стал уже его заместителем. Поэтому, естественно, мне проходилось беседовать с Иосифом Виссарионовичем. Но какого-то специального разговора, когда бы меня учили, как нужно поступать, у меня со Сталиным не было.

Меня приглашал Жданов, который был образованнейшим человеком. Это сейчас стали из него делать пугало: якобы он был незнайкой, якобы садился за рояль и показывал великим композиторам, как нужно сочинять. Вообще пишут такую белиберду, что трудно представить, чтобы нормальный грамотный человек мог придумать такую штуку, как сейчас придумывают о советских руководителях, писателях. Что, к примеру, сегодня сделали с Горьким, со всей советской литературой!.. Нам оставили только как Евангелие "Мастера и Маргариту". Не спорю — хорошая, талантливая книга. Тем более я был знаком с Булгаковым. Я писал музыку к его пьесе "Дон Кихот", которая шла в театре Вахтангова. Но нельзя же так все переворачивать с ног на голову — возвышая одних, пусть и справедливо, втаптывать в грязь других!

Сталин в общении был каким: злобным, ожесточенным, равнодушным, холодным, или наоборот — сердечным, приветливым?

Сталин был совершенно нормальный человек. С ним часто спорил Фадеев, мне один раз пришлось поспорить. Фадеев спорил по поводу книги "Даурия" писателя Седых. Мы приехали к Сталину втроем — Фадеев, Симонов, который был руководителем литературной секции, и я — руководитель музыкальной секции. Докладываем всему Политбюро о сложившейся ситуации. Никогда Сталин не вел заседания Политбюро. И в тот день его вел Маленков. Сталин сидел справа и принимал самое активное участие в обсуждении вопросов. Когда Фадеев высказал свое мнение о том, что он против награждения этого произведения Сталинской премией, поскольку там плохо отражена роль партии, Сталин возразил: это же литературное произведение, а не публицистика, зачем нужны такие политические подробности, такая точность? Возник спор. Фадеев сказал, что он категорически против, что он в то время был на Дальнем Востоке и вместе с Сергеем Лазо делал революцию. Он же был двоюродным братом Лазо, которого сожгли в топке японцы. Сталин обратился к Политбюро: ну что, дадим премию Седых? И вопреки мнению Фадеева, эту премию дали.

Или у меня была история. Тогда появился Нечипоренко — потрясающий балалаечник. Я никогда не слышал большего, потрясающего мастерства в этом направлении, чем у Нечипоренко. Он произвел на меня такое впечатление, что я решил во что бы то ни стало выдвинуть его на премию. И выдвинул. Пригласил его, он перед всеми сыграл, все обалдели от его мастерства. Его называли тогда "Ойстрах на балалайке", потому что он играл тогда весь виртуозный скрипичный репертуар на своем инструменте. Это было совершенно невероятно. На прослушивании был и председатель комитета. В то время им был Николай Николаевич Беспалов. Он решил лизнуть Сталину одно место и сказал: товарищ Сталин, такую премию — за народный инструмент? Ну как же можно? Мы этим самым снижаем значение такой престижной премии. И Сталин вроде бы согласился: пожалуй, вы правы. Вижу, что вся моя конструкция рушится. С присущим мне темпераментом я попросил слово у Сталина и стал говорить, что я вообще удивляюсь выступлению Беспалова, который, по-видимому, не знает истории этого инструмента, что еще в XIX веке Трояновский и Андреев приезжали к Толстому, играли ему, и он плакал и рыдал. Игре на балалайке учат в самых престижных музыкальных вузах. И говорить о том, что это все еще самодеятельный инструмент,— я такой глупости не могу пережить и протестую категорически. Тогда Сталин говорит коротко: дадим. И дали.

Вообще в СССР музыка, как в классической Древней Греции, была крупнейшим государственным делом. Духовное влияние крупнейших композиторов и исполнителей, формирующее умных и волевых людей, было огромным, в первую очередь через радио. Наш Союз композиторов обладал огромной материальной мощью. Мы в год имели 20 миллионов рублей! По тем временам — это колоссальная сумма. Мы строили дома, давали бесплатно квартиры. Создавали Дома творчества. А фестивали и концерты! При Музфонде существовал специальный отдел музыкальной пропаганды, задачей которого была организация и пропаганда новых произведений. Мы построили свою типографию и свое издательство "Советский композитор". Издавали произведения, в том числе и молодых композиторов. Попробуйте сейчас что-нибудь издать! Только сами, за свои деньги.

Я участвовал в двух крупных хоровых фестивалях. Первый из них — Фестиваль отечественной хоровой музыки, задуманный Георгием Васильевичем Свиридовым — проходил в тот период, когда вы возглавляли Союз композиторов СССР. Это был 1990 год. И Фестиваль проходил в крупнейших концертных залах столицы. Тогда в Колонном зале дома Союзов исполнялись три моих произведения, и могу сказать, что я как композитор был избавлен от любой рутинной, бумажной работы. Я не занимался подбором помещения. Не готовил для исполнителей ноты, это делали специальные переписчики, специальные люди ксерокопировали их для хора...

Да, тогда создали бюро переписки…

Задачей молодого композитора тогда было присутствовать на репетициях и кланяться под аплодисменты. В этом году я также был участником государственного фестиваля “Всероссийские хоровые ассамблеи”, посвященного 90-летию Свиридова. При всей благодарности к титаническому труду е

Тэги: биография, интервью, интересный, история., культура, люди, люди,, музыка, назад, направление, непознанный, новость, россия, сми., событие, ссср, ссср., судьба, т.н.хренников, юбилей

Комментарии | Постоянная ссылка

Мы все в любовной суете... То мы не тех... То нас не те...

2013-06-10 00:37:06 (читать в оригинале)

Если бы в свое время Колумб не открыл Америку, у всего мира сейчас было бы одной проблемой меньше.

Если жена не поругалась утром с мужем, то день прожит зря. А если не помирилась вечером, то и ночь тоже...

Говорят, труд облагораживает. Ну, не знаю. Я почему-то летом на грядках зверею...

В чём мать родила, в том родина-мать и оставила...

А потом мы пошли в загс и поставили государство в известность о том, что спим вместе...

Если муж стал приходить домой сытым, то скоро он перестанет приходить вообще.

Иногда жизнь загибает нас так, что невольно осознаешь, каким же дилетантом был автор Камасутры!

Плохо спрятанная отцовская заначка превращается в материнский капитал.

Оказывается, великую американскую мечту - заработать побольше денег - имеют и другие народы мира.

Чужие деньги считать неприлично, а свои - грустно.

У человека много денег, - казалось бы, такой простор для фантазии! А он опять покупает яхту, машину, женщину...

Жизнь прекрасна! И плевать, что это неправда...

Все врут. Верить никому нельзя. Возьмем хотя бы "трусишку зайку серенького" из известной новогодней песенки. Ну, то, что он ссыкун, это понятно. То, что он под елочкой скакал, тоже, а что ж ему еще там делать? Но вот почему он, сука такая, посреди зимы серенький?!

Первое апреля - это день, когда мы вспоминаем, кем мы являемся остальные 364 дня в году.

Если ко мне в дом ворвется налоговая полиция и начнет искать деньги, то я засмеюсь и буду искать вместе с ними.

Второе высшее образование требуется тому, кто так и не поумнел после первого.

Если человек говорит, что он вас любит, это ещё не значит, что он любит только вас.

Каждая женщина должна помнить, что мужчина, в первую очередь, уходит не к кому-то, а от кого-то.

Женщина может любить так, как будто никогда не уйдёт. А потом уйти так, как будто никогда и не любила.

Жены вообще очень дорого обходятся. Это выясняется при разделе нажитого. Оказывается, что половина дохода мужчины уходила на оплату услуг любимой.

Как ипотеку взять, так зарплата маленькая. А как субсидию оформить - так большая.

Бесчеловечность - наиболее характерный признак человека.

Каждый подумал в меру своей испорченности, но все подумали об одном и том же.

Вот говорят: "Ужин отдай врагу!" Но ведь, если враг настоящий, то вы просто поменяетесь ужинами...

Легко потерять можно все, кроме лишнего веса.

В Иране вору, пойманному на краже сладостей в магазине, отрубили руку. По опросам общественного мнения, каждый неворующий россиянин высказался за внедрение подобной практики в России, а остальные 90% выразили уверенность, что Россия - цивилизованная страна и не должна опускаться до такого варварства.

Милосердие - качество, особенно ценимое пойманными злодеями.

Страшно даже подумать, до чего еще может додуматься человек!

Закон джунглей придумали в мегаполисе.

Чья-то радость - чьё-то горе. Оттого подлянок море.

Как жаль, что в современной жизни важно не шагать самому, а перешагивать через других.

Хочешь пробить себе дорогу - будь сволочью, не хочешь - станешь неудачником.

Человека создала природа, труса и подлеца - общество.

Мы сами в ответе и за свои слова, и за своё молчание.

В жизни совсем как в бане: хочешь - паришься, хочешь - нет.

У Вас плохое настроение? Закройте глаза. Представьте себя на берегу прекрасного моря... И топите, топите в нем тех, кто Вам настроение испортил!

Зачем распространять о людях злонамеренную ложь? Если хочешь нагадить какому-нибудь человеку, просто расскажи о нем всю правду.

Только в России безбедная старость означает, что ты пока еще где-то подрабатываешь.

Однообразие - утомляет, многообразие - раздражает, и только безобразие никогда не перестает забавлять.

Некоторые так живут одним днем, что потом всю жизнь страдают остальными.

А чё у вас глаза потерянные, как у Билла Гейтса на Горбушке?

Скандал должен быть очень плохим, чтобы быть по-настоящему хорошим.

Не обижайте тех, кто вас любит. Их и так угораздило...

Добрый человек - не тот, кто иногда делает добро, а тот, кто никогда не делает зла.

У меня очень доброе сердце! Я мечтаю порубить окружающих людей на мясо и накормить им бездомных котиков.

Иногда те, кому доверяешь на 100, могут на..бать на все 200.

На самом деле, воображаемые друзья есть у всех: вокруг тебя всегда много людей, которых ты воображаешь своими друзьями.

У победителя много друзей, но лишь у побеждённого они настоящие.

Простить предательство - это дать второй патрон тому, кто однажды тебе уже стрелял в спину.

Моих денег мне хватит до конца жизни, если только я не захочу чего-нибудь купить.

Большие деньги развращают, маленькие - озлобляют... Хочу много, много, много средних денег!

О том, что непогрешим лишь Бог, особенно любят поговорить старые греховодники.

Если смешать в равных пропорциях приятное и полезное, то получится умеренно-противное.

Подчас, в наилучшем вообще нет ничего хорошего...

Фразой: "Нам нужно серьезно поговорить!" - женщина способна напугать даже очень смелого мужчину.

Если вы прочитали объявление: "Научу как заработать в сети деньги", - знайте, что там не дописаны два слова - "для меня"...

Современный бизнес: создаем проблему... решаем проблему... Живем на разницу!

Понедельники, на самом деле, не так уж и плохи. Просто работа у тебя дерьмовая.

Почему-то, когда начальник звонит с работы в 10 часов вечера и говорит: "Добрый вечер!" - спинным мозгом чувствуешь, что них..я он не будет добрым...

Пластыри бывают двух видов: те, которые не приклеиваются, и те, которые не отдираются.

Это только оптом любовь нельзя купить. А в розницу ею испокон веков успешно торгуют.

Говорят, девушки, как и машины, ломаются. Но в дорогих машинах девушки ломаются очень редко!

Она брала тем, что давала...

Есть же хорошее, емкое, русское слово "б..ядь", так нет же, понапридумывали - "светская львица", понимаешь...

Выжил сам - выживи другого.

Если все ваши любовницы похожи на вашу жену, значит вы - однолюб.

Только законченному умнику может прийти в голову, что умственный труд тяжелей физического.

Чем тяжелее работа, тем легче на нее устроиться.

Лечить и судить умеют и могут все, а вот рассчитать несущую балку...

Умные люди знают, что можно верить лишь половине того, что нам говорят. Но только очень умные знают, какой именно половине.

Маленький секрет демократии состоит в том, что иметь голос - ещё не значит иметь выбор.

Красивая женщина - это страшная сила, а некрасивая - так... страшненькая.

Как только находишь свою половинку, вокруг начинают бродить другие половинки и заставляют тебя сомневаться...

Счастливым называется такой брак, в котором одна половина храпит, а другая - не слышит.

Британские учёные доказали, что каждая кастрюля борща продлевает брак на сутки.

Порядочная женщина никогда не простит мужчину, которому она изменила.

Свобода выбора иллюзорна. Фактически, она заключается в том: будешь ты следовать "из-под палки" или добровольно, но по одному и тому же, уже намеченному для тебя, пути.

Общественное мнение - это мнение тех, кого ни о чём не спрашивают.

Если вас посадили в тюрьму, значит вы украли мало. А если вас посадили в думу или правительство, значит вы украли достаточно.

Сегодня, чтобы верить в свою звезду, надо быть хотя бы генерал-майором.

Руководящая должность - это зачастую единственная возможность барану почувствовать себя пастухом.

В России давно уже нет кормила власти, осталась только кормушка...

Деньги в нашей стране, как выяснилось, не работают, а отдыхают на Кипре.

Весь народ живет в дерьме, а дерьмо живет вполне...

Кто мыслит, как все - не мыслит вовсе.

Большинство людей думают, что они умнее большинства людей.

Как в поликлинику заходишь, так бахилы давай одевай, а как врача вызываешь домой, так в сапогах, да по ковру...

Не надо искать во мне плюсы и минусы - я не батарейка!

Первую половину жизни женщина возмущается тем, что ее щиплют за попу, вторую - что нет.

Когда у женщины заканчиваются аргументы, она обязательно скажет, что с женщиной так нельзя!

Наташа очень боится виски с колой. Потому что после виски с колой Наташа уже ничего не боится.

У женщин одним из побочных эффектов алкоголя может быть незапланированная беременность...

Пьяная женщина - легкая добыча, но тяжелая ноша.

Когда чужая девушка бросает телефон об стену, она пылкая... А когда своя - е..анутая.

Лучше маленький, но свой и спереди, чем большой, но чужой и сзади.

Искусственный интеллект - фигня по сравнению с естественной глупостью.

Если вы движетесь по инерции, то, стало быть, катитесь вниз.

Не пытайтесь исправить прошлое, лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.

В мире нет вечных двигателей, зато полно вечных тормозов.

Каждый хочет, чтобы правда была на его стороне, но не каждый хочет быть на стороне правды.

Справедливость - это канат, который каждый пытается перетянуть на свою сторону.

Помните, что справедливо только то, что вам нравится, а существование остального - это вопиющая несправедливость!

Совесть - не палач, не замучит.

Ни одна вера так не разъединяет людей, как вера в собственную значительность.

Неделю с мужем не разговаривала... А потом вижу - нет, не заслужил он такого счастья!

Дети делятся на две категории - невоспитанные и свои.

Не злитесь, если ваш малыш разбудил вас в 3 часа ночи. Скоро вы будете рады, что он вообще в это время дома...

Если вас не устраивает ваша зарплата - отдайте ее жене!

Мы все в любовной суете... То мы не тех... То нас не те...

Какими бы у тебя ни были зарплата и член, жена всегда будет считать, что они могли бы быть и побольше.

ertata

Категория «Картинки»

Взлеты Топ 5

|

| ||

|

+2036 |

2053 |

Ищешь oldMike? - Это ЗдесЪ! |

|

+1994 |

2064 |

Splash_Phantom |

|

+1961 |

2094 |

ДеВаЧкА-НеФоРмАлКа |

|

+1948 |

2106 |

ROMAHA.SU |

|

+1947 |

2080 |

Yurenzo |

Падения Топ 5

|

| ||

|

-1 |

1366 |

Выдающиеся женщины |

|

-8 |

543 |

absit_omen |

|

-8 |

18 |

anmak |

|

-9 |

17 |

ВАДОС |

|

-10 |

10 |

Всё о Заработке в Интернет, а так же Интернет Новости |

Популярные за сутки

Загрузка...

BlogRider.ru не имеет отношения к публикуемым в записях блогов материалам. Все записи

взяты из открытых общедоступных источников и являются собственностью их авторов.

взяты из открытых общедоступных источников и являются собственностью их авторов.