|

Какой рейтинг вас больше интересует?

|

Главная /

Каталог блоговCтраница блогера Multum in parvo/Записи в блоге |

|

Multum in parvo

Голосов: 1 Адрес блога: http://eparhial.livejournal.com/ Добавлен: 2008-09-14 11:32:28 блограйдером Lurk |

|

Истинно святой отец "Ректор Московской Духовной Академии протоиерей Александр Горский"

2013-08-29 17:33:25 (читать в оригинале)Сегодня исполнился 201 год со дня рождения протоиерея Александра Горского (1812-1875) - выдающегося церковного историка, археографа, ректора Московской Духовной Академии. Изучением жизни и трудов протоиерея Горского я занимаюсь уже 11 лет. В связи с датой, предлагаю ознакомиться с одной из мои недавних статей о Горском:

Оригинал взят у

Originally published at Институт современных гуманитарных исследований. You can comment here or there.

Имя протоиерея Александра Васильевича Горского (1812-1875) – ректора Московской Духовной Академии, талантливого ученого, историка Церкви, пастыря, педагога и богослова является одним из самых светлых в истории отечественной Духовной школы и истории Русской Церкви.

Именно на эти положительные качества Горского обратило внимание священноначалие, когда в 1862 году решением Святейшего Синода он был назначен ректором Московской духовной Академии. Извещая об этом протоиерея Александра, святитель Филарет (Дроздов) писал ему: «Примите должность ректора с послушанием… Надеюсь, что Вы поступите по уставу святого послушания, и Господь благословит Ваше послушание плодами добра и мира» [11, 551].

Именно на эти положительные качества Горского обратило внимание священноначалие, когда в 1862 году решением Святейшего Синода он был назначен ректором Московской духовной Академии. Извещая об этом протоиерея Александра, святитель Филарет (Дроздов) писал ему: «Примите должность ректора с послушанием… Надеюсь, что Вы поступите по уставу святого послушания, и Господь благословит Ваше послушание плодами добра и мира» [11, 551].

Как же сам Горский воспринял свое назначение ректором? С покорностью и необычайным смирением, но и с определенной долей решимости. Об этом свидетельствует его дневник: «Избрали меня, не испытанного в правительственных должностях. В бурное время. Не в общем порядке. Очи всех особенно будут устремлены на меня. Какой класс взять? Как себя держать в отношении к старшим в Академии и в лавре? Не знаю как другие, а я в этом назначении вижу только ту цель начальства, чтобы показать, что оно за формальностью не стоит» [2; 157-158].

Несомненно, что Горский, обладая неоспоримым ученым и нравственным авторитетом, достаточным для управления Академией, имел сильное влияние на молодые умы. Ученость Горского признавалась всеми без сомнения и академический обычай так называемого «хождения к ректору» по каждому научному вопросу свидетельствует том, что протоиерей Александр стоял в этом отношении выше остальных в академическом кругу.

Но этот необычный ректор не лишен был и других необходимых достоинств. Он любил студентов, а так как «любовь и искренность должно быть едино», по его выражению, то Горский со своими питомцами был искренен [14, 90]. Когда он называл их «детками», то выражал свои неподдельные, искренние чувства. Горский не разделял крутых мер и был слишком добр, чтобы наказывать [3, 243]. Как опытный воспитатель, отец Александр обращался к лучшим сторонам человеческой природы, веря только в них, стараясь развить в подчиненной ему молодежи любовь к науке, любовь к школе, откровенность и доверие к себе. Видно, здесь было оптимизма несколько больше, чем нужно, но несомненно, что педагогика Горского практически всегда оправдывала себя. Ведь для него каждый студент был, прежде всего, будущий служитель Церкви.

Вообще Горского отличало ровное, внимательное отношение ко всем учащимся, духовно-нравственное воздействие на них как главное воспитательное средство [18, 277]. Была велика взаимная любовь академического студенчества и ректора. «Детки» называли Горского своим «папашей». Вот как отзывается по этому поводу В. Соколов: «В наше время в среде студентов не было ему и другого имени, как “папаша”. Никто из нас не говорил: “пойду к ректору” или “меня зовет ректор”, а непременно: “пойду к папаше” или “меня зовет папаша”. И шел к нему каждый из нас со своими нуждами и горестями, как к родному отцу» [20, 465]. По меткому выражению другого ученика Горского «студенты из хохлов называли его сивий». На одной из фотографий, где запечатлены студенты Академии во главе со своим ректором, написаны известные слова пророка Исаии: Се аз и дети, яже ми даде Бог (Ис. 8:18) [17, 434].

И действительно, при Горском в Академии господствовал «благодетельный дух семейной человечности… представителей высшей истинно христианской учености». Академия была «сферой деятельно-христианской семьи». Недаром один воспитанник петербургской гимназии, попавший в то время в Московскую Духовную Академию, был поражен и умилен этой простотой, семейностью в отношениях, которые передавались от ректора к остальным, что свидетельствует о важном воспитательном влиянии такой атмосферы на студенчество. И тогда наставничество неизменно перерастало в духовничество. «Видя и слыша меня с отцом Александром, — вспоминает один из учеников Горского, — можно было принять нас за сообщество мудрого и высокоблагодатного древнего отца Христовой Церкви с дерзновенным, если уже не язычником, то, по крайней мере, язычески образованным неофитом» [1, 10, 14-15, 19].

Горский вникал во все проблемы академической жизни, находил время посещать больных студентов, о которых очень заботился. Ректор лично приходил в больницу, садился у постели больного, развлекал его разговорами, сам поправлял подушку, исполнял капризы, присылал для развлечения книги или лакомства. Смерть студента для Горского была горем отца. «Среди надгробных речей ректора, полных высокого истинно христианского лиризма, слышались рыдания по безвременно утраченном сыне» [17, 435].

Протоиерей Горский не терпел лжи, не переносил циничной откровенности о грехах без сожаления о них или с хвастовством. Особенно он огорчался проявлениями холодности к религии. Возмущенный неисполнением религиозных обязанностей, он упрекал, гневался. Но любовь давала себя знать: «Голос, готовый сделаться грозным, являлся упрашивающим, жалобным… Упреки сменялись мольбами» [17, 435]. Случалось, что огорченный или взволнованный он плакал на глазах у всех. Но над этими слезами не смеялись. Напротив, и студенты, и профессура берегли своего ректора от огорчений, и до него доходило далеко не все, что могло бы его расстроить.

Протоиерей Горский стоял над Академией выше многих дрязг и нестроений. Поэтому Академия могла гордиться редкими в учебных заведениях высокими человеческими связями учеников и начальника. Горский по-настоящему был «душою, главою, объединяющею крепкою нравственною силою ученого академического кружка» [1, 16]. Влияние отца Александра простиралось на воспитанников и после завершения их обучения. Один студент, не чуждый порока пьянства, окончив курс, покупая фотографию Горского, говорил товарищам, что приобретает ее больше, чем на память себе — «на разум и волю» [17, 436].

Горский обладал редкими, почти исключительными качествами характера: власть не только не испортила его, но напротив, сделала выше и чище. «Раньше он не прочь был подсмеяться за глаза и в глаза — это была потребность его живой критической мысли — сказать острое словечко о тех, кто его возмущал или смешил». Став ректором, Горский никогда не позволял себе подобных вещей. Более того, он сделался сдержаннее и деликатнее. И никогда никто из профессоров не слышал от него выговоров и замечаний. Всегда протоиерей Горский говорил о своем неудовольствии осторожно, через других лиц или же вовсе молчал. Но это не означает, что Горский не имел влияния на подчиненных или был слабым руководителем. У него не было врагов, напротив, было немало преданных людей. Но все, и приближенные, и не очень признавали авторитет Горского, который имел твердое основание в бесспорном духовном превосходстве отца Александра. В профессорских семьях Горский был желанным, хотя и очень редким гостем. Здесь он был другом и любимцем детей, которых очень любил и ласкал. Очевидцы рассказывали, что еще до посвящения в священный сан, этот серьезный человек играл иногда с детьми «в дурачки» [17; 436].

Единство и согласие в профессорском кругу — вот чего больше всего хотелось Горскому. Также и отношение к студентам покоилось у ректора на возвышенном взгляде на Академию, в которой он видел духовно-учебное братство, опору Церкви, источник богословского ведения для православного общества.

Во время ректорства протоиерея Горского в 1864 году был широко отмечен пятидесятилетний юбилей реформированной Академии, той самой Академии, которой Горский отдал всю свою жизнь без остатка. Обозревая сделанное за этот немалый полувековой срок в отчете по Московской епархии за 1863 год, святитель Филарет (Дроздов) с удовлетворением констатировал значительное влияние Академии на духовенство Москвы: «Духовенство столицы, составляемое частью из получивших академическое образование… в значительной степени преимуществует пред прочим духовенством епархии как просвещением, так и нравственным характером… и сопровождается соответственным тому влиянием на прихожан» [21, 139].

В другом документе, ходатайствуя о поддержке и награждении Академии в связи с ее юбилеем и характеризуя ее достижения, святитель Филарет говорит о ее высоком достоинстве, а также о преданности профессоров родной Академии. «Я поступил бы несправедливо, — указывает он, — если бы просил Московской Академии менее, нежели в подобном случае даровано Петербургской. Скажу скромно, если скажу, что достоинство Московской Академии никак не ниже в ученом и нравственном отношении в православном направлении… Почтенная черта наставничества Академии, между прочим, есть та, что они, при скудном содержании, не переходят в другую выгоднейшую службу, даже по приглашению» [22, 624].

В ряде адресов, полученных Академией, в приветственных выступлениях гостей и речах хозяев выявился итог деятельности и влияния Академии за целое пятидесятилетие. Профессор С. Смирнов дал характеристику учебной и научно-богословской работе, состоявшей, в первую очередь, из переводов Священного Писания и особенно творений отцов Церкви, а также публикаций и книг профессоров по различным вопросам. Главное достояние Академии — твердый дух Православия, который она свято хранит. За полстолетия своего существования Академия дала Русской Церкви 26 иерархов, всего окончило Академию за это время 1164 студента [15, 28-33].

Ректор Московского Университета, воспитанник Академии С.И. Баршев охарактеризовал громадное влияние Академии следующими словами: «Бог видимо благословил ее труд. Повсюду действуют воспитанники Московской Духовной Академии в том самом духе и направлении, которые привиты были им их незабвенными наставниками, и многие из них уже приобрели и почетную известность своими важными заслугами Церкви и науке: одни в сане иерархов, другие в качестве начальников и наставников в учебных заведениях, третьи в звании пастырей». Университет радуется ее успеху, ибо «надобно настойчиво возвещать и распространять истину» [15, 39-40].

В приветствии Киевской Духовной Академии подчеркивалась давность и постоянство двух старейших Духовных школ, как родных сестер. «Духовная наука — одна из главных нитей, поддерживающих связь между Киевом и Москвой, которая… продлится до тех пор, пока будет существовать русский народ» [15, 41-43].

Навсегда с именем Горского связана и история по устройству отдельного храма для Академии. Несомненно, этот факт весьма знаменателен. Ведь более половины первого столетия своего существования Московская Духовная Академия не имела своего собственного храма. Академическая семья собиралась на молитву или в академическом зале, где совершались всенощные, или в лаврских храмах, преимущественно в Трапезной церкви. Посещение богослужения, поэтому было связано с большими неудобствами: постоянно менялось его место и время. Из-за этого и само богослужение бывало иногда «не совсем стройно» [13, 409]. А.В. Горский, осознавая неестественность положения для высшей духовной школы в отсутствии своего храма, решился исправить ситуацию.

Как видно из вышеизложенного, ученость в лице Горского не погашала его благочестия. Современник свидетельствует, что он был «великий охотник до церковных служб» [5, 702]. При этом отец ректор советовал студентам Академии внимательно изучать православное богослужение, потому что оно представляет «цвет и плод древа жизни Церкви Христовой» [6, 173]. И когда он хлопотал и добился устройства храма в стенах Академии, то кроме чисто практических удобств им руководило желание и уверенность, что академической семье «даровано будет утешение не только прилежати в дому Божием, но и жить под кровом его, дабы более и более самим и нашим юношам проникаться и исполняться духа церковного» [17, 437].

Эта тяга и любовь к богослужениям утвердилась в Горском еще с юности, и всегда центром его духовной жизни оставалась святая Евхаристия: «Блаженные минуты св. вечеряния, о, если бы вы были веками, вечностью душе моей! Для вас можно оставить, забыть все. Я над собою замечаю, и замечаю очень явственно, что мгновение приятия Св. Даров внутрь себя имеет великую силу над душою! Как-то все становится мирнее, теплее, мягче! Душа — любвеобильнее, радостнее! Страх и чувство недостоинства, прежде владевшие ею, сливаются в одни благодарения и славословия. О, Господи! Продли в сердце моем сии святые ощущения»[2; 22]. Поэтому неудивительно, что сам протоиерей Горский являлся живым примером для духовного юношества. Он не пропускал ни одного воскресного дня, ни одного праздника, чтобы не совершить священнослужения. Иногда сам выходил на клирос и читал за всенощным бдением шестопсалмие, говорил вдохновенные проповеди и речи, которые были образцовыми произведениями ораторского искусства и производили необыкновенное впечатление на слушателей [10, 7].

Храм был устроен на средства благодетеля Академии, потомственного почетного гражданина Алексея Васильевича Толоковникова, в академическом зале, где происходили незадолго до того отмененные публичные испытания, и освящен 12 февраля 1870 года в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы. Чин освящения совершил преосвященный Игнатий (Рождественский), епископ Можайский. В конце Литургии ректор Академии протоиерей Александр Горский произнес торжественную, праздничную речь в честь освящения академического храма с характерным названием: «Дому Твоему подобает святыня, Господи, в долготу дней» (Пс. 92: 16) [7, 188-189, 200-201]. С того момента академическая семья получила возможность молиться в собственном храме.

И всегда эти богослужения, возглавляемые ректором Академии протоиереем Александром Горским, были исполнены подлинной христианской радости и любви. Вот как об этом говорит один из студентов: «На Пасхе после литургии все наличные студенты ходили христосоваться с папашею. Около него на столике стояло большая корзина с крашеными яйцами: каждому собственноручно давал по два яйца… Это делалось с какой-то умильною радостию, как бы внутренним сиянием.

Такой же образ папаши остался у меня от его служения литургии… к чувству наивно-детского благочестия, веявшего от папаши во всю обедню, тут присоединялось еще умильно-радостное как бы сияние, особенно в его глазах. Благодаря папаше я полюбил самое чинопоследование литургии, и доселе всегда и невольно представляю его образ…

И это — не личное мое впечатление: слух о благоговейном служении А. В-ча имел широкое распространение, многие нарочно приезжали послушать его служение и посмотреть его благообразный пресвитерский лик. Да, это был истинно Святой Отец!» [4, 725-726].

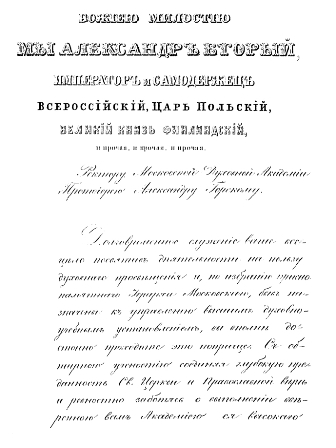

В 1872 году исполнилось сорок лет ученой деятельности протоиерея Александра Горского. Большие заслуги Горского для отечественной науки нашли себе достойную оценку высочайшей государственной власти. Протоиерей Александр был награжден орденом св. Анны I-й степени при Высочайшем Рескрипте от 16 апреля с собственноручной подписью императора Александра II:

«Долговременное служение ваше всецело посвятив деятельности на пользу духовного просвещения и, по избранию приснопамятного иерарха Московского, быв назначены к управлению высшим духовным установлением, Вы вполне достойно проходите это поприще. С обширною ученостию соединяя глубокую преданность святой Церкви и православной вере и ревностно заботясь о выполнении вверенного Вам Академией ее высокого назначения, Вы опытно руководите учащих и прилагаете неусыпные попечения о умственном и нравственном преуспеянии учащихся.

В изъявление Монаршего благоволения к столь отличному служению Вашему, Всемилостивше сопричисляя вас к Императорскому Ордену Святой Анны первой степени, знаки коего при сем препровождая, Повелеваем вам возложить на себя и носить по установлению.

Пребывая к вам Императорскою милостию Нашею благосклонны.

Александр.

Из С. Петербурга. 16 апреля 1872 г.» [9].

В том же юбилейном году выдающиеся заслуги Горского вызвали справедливую оценку со стороны его непосредственного начальства. Ко дню тезоименитства 30 августа Высокопреосвященнейший Иннокентий, митрополит Московский прислал обширное поздравительное письмо:

«Возлюбленный о Господе, о. ректор! Исполнилось четыредесятилетие служения Вашего. Способности, познания, любовь к ученому труду с самого начала Вашей служебной деятельности обратили на Вас общее внимание тех, кому дорого преуспеяние духовной учености, и постепенно возвели Вас в то высокое положение, которое занимаете Вы среди лучших представителей науки в нашем отечестве. Сила религиозных убеждений в духе строгого православия, насажденных в дому почтенных родителей Ваших и укрепленных в дому препод. отца нашего Сергия Чудотворца, сообщили Вашей учености жизнь и плодотворность.

В продолжение четырех десятилетий 20 раз переменялся состав Ваших учеников, и всех принимали Вы как родных своих, отдавая им большую часть своего времени. Имея к Вам всегда свободный доступ, находя у Вас всегда прием простой и обходительный, они желали иметь в Вас руководителя в занятиях учебных, и Вы незаметно становились для многих наставником-другом. При содействии Вашего совета и примера, им легко было полюбить учение и труд, понять достоинство науки христианской и жизни христианской. Лучшие из них, окончив учение, разносили по всей России посеянные Вами семена твердых православных убеждений и любовь к христианскому просвещению. Предместник мой, преосвящ. митр. Филарет, высоко ценил Ваши знания, дорожил вашими суждениями, искал Вашего совета в вопросах науки, которыми занимался по любви и по обязанности. Строгий судья учености, он видел, что характер Ваш был тот, который он любил и чтил, ибо тут не было напыщенности, тщеславия, самовосхваления. Одушевленная животворными началами православия наука, как Вы ее понимали и излагали, вела к той мудрости, которая, по слову Апостола, «чиста, мирна, кротка, исполнь благих, несумненна, нелицемерна». Это расположило его вручить Вам начальство над Академией.

В оправдание сего выбора Академия, управляемая Вами, являет твердость убеждений религиозных, искреннюю преданность ученому делу, степенность нравов, скромность в действиях и, вместе с тем, выводит с достоинством церковную науку на крепкую защиту всего, что святая Церковь от освященной древности передала на хранение нашим временам…

…Приветствую Вас вдвойне: и с четыредясителетием служения Вашего, и со днем тезоименитства Вашего, и молю Господа: да приложит Он Вам лета на лета, силы к силам для преуспеяния духовной учености, для пользы церковного дела.

Призываю на Вас благословение Божие, имею честь быть с особенным уважением и искренней о Господе любовью Вашего высокопреподобия вседоброжелательным слугой.

Иннокентий, митроп. Московский» [12, 335-336].

Это есть официальное признание заслуг Александра Васильевича. Оно дорого как выражение уважения к его деятельности со стороны высшего церковного начальства. Но было еще и теплое выражение самых искренних чувств со стороны тех, для кого он был ближе и для кого больше всего трудился, кому посвятил всю жизнь — это были его сослуживцы и ученики. В день сорокалетия службы протоиерею Александру Горскому была поднесена в дар икона святого Александра Невского с таким адресом:

«Досточтимый о. ректор Академии! Дни тезоименитства Вашего всегда составляли для нас радостное торжество, в каждый из таких дней мы с любовью приветствовали Вас, оживляя в нашей памяти и понесенные Вами труды и достигнутые результаты в ученой и учебной деятельности, но настоящий день Вашего тезоименитства еще радостнее и еще знаменательнее для нас. Им оканчивается длинный ряд годов — полное сорокалетие Вашего ученого служения здесь, в этой, всем нам родной и дорогой Академии.

Сколько труда принесено Вами для духовного образования, сколько света пролито во многие области, особенно церковно-исторической науки, сколько духовно-сильного возбуждения к чистому служению науке сообщено как учащимся, так и учащим, всегда видевшим в Вас близкий для себя, хотя и не всегда подражаемый, образец — раскрывать это теперь не позволяют ни место, ни время, а еще более и нам, и всем известная Ваша скромность. Но приветствуя Вас с совершившимся сорокалетием Вашего ученого служения, мы не можем скрыть от вас нашей радости о том, что по истечении этого столь продолжительного термина времени, в который все было отдано труду, науке, истине и Господу Иисусу Христу и ничего собственному удобству, удовольствию и личному интересу, мы и теперь видим в Вас доброго и свежего мужа, с крепким, зорким умом, с живым и богатым воображением и сердцем столь теплым, что оно с живою любовью обнимает все недостойное и злое. Да, мы радуемся, что видим в Вас, после столь продолжительного служения науке, не сухого ученого специалиста, отшатнувшегося от всего живого и жизненного, и для одного, иногда не очень важного, пренебрегающего всем остальным, но человека, о котором смело можем сказать, что ему не чуждо ничто человеческое, и, в частности, — ученого, который с радостью приветствует успех в каждой части знания, как бы ни далека она [была] от круга специальных его занятий.

Как вещественный памятник ныне наполняющих нас мыслей, мы приносим Вам это маленькое приношение. Это икона Вашего небесного соименника и покровителя св. благ. князя Александра Невского. Усерднейше просим принять ее от нас, смиренно молящихся пред Господом о даровании Вам еще многих и многих лет жизни в пользу науки и на честь и славу нашей Академии» [12, 337].

После своего юбилея Горский прожил три года. Безмерное, жертвенное служение науке и людям отразилось на его и без того слабом здоровье. Но до последнего издыхания Александр Васильевич продолжал служить родной Alma Mater. Протоиерей Александр Горский отошел ко Господу 11 октября 1875 года. Последними его словами были: «Я хочу скорее домой» [17, 440].

Московской Духовной Академии посвятил Горский все свои силы — служил и трудился в ней с шестнадцатилетнего возраста до гробовой доски. Таким студентом, профессором и ректором Академия может и обязана гордиться. Таким сыном должна гордиться вся Россия. И пусть жизнь профессора протоиерея Александра Васильевича Горского послужит живым примером для руководителей современных Духовных и светских школ, для преподавателей и студентов, для ученых и священников, для богословов и историков, пусть будет образцом, эталоном чистого и беспристрастного служения Богу и людям, любви к Церкви и науке.

В настоящее время имя отца Александра Горского внесено в хронологический список «Святая Русь» в качестве почитаемого подвижника благочестия в лике святого праведного Александра протоиерея, ректора Московской Духовной Академии [16, 64].

Необходимо продолжать дальнейшее исследование жизни и трудов протоиерея А.В. Горского с целью подготовки материалов для его канонизации. Ведь саму жизнь протоиерея А.В. Горского можно с полной уверенностью назвать священной эпопеей, ибо она действительно была такой как по гармонической стройности пройденного пути, так и по неимоверному количеству совершенных в ней дел.

Литература:

1. Воронец Е.Н. Воспоминания о скончавшемся в Бозе протоиерее А.В. Горском. Харьков, 1877.

2. Дневник А.В. Горского / С прим. прот. С. Смирнова. М., 1885.

3. Дневник А.В. Горского // Прибавления к изданию творений святых отцов в русском переводе. Ч. 35. 1884.

4. Из воспоминаний студента // Богословский вестник. 1915. № 9—11.

5. Из писем Н.И. Субботина к родственнику протоиерею М.В. Миловскому // У Троицы в Академии, 1814—1914 гг.: Юбилейный сб. исторических мат-лов / Издание бывших воспитанников Московской Духовной Академии. М., 1914.

6. Катанский А.Л. Воспоминания старого профессора. Пг., 1914.

7. Корсунский И.Н. Покровская церковь Московской Духовной Академии // Богословский вестник. 1898. № 11.

8. Мельков А.С. Исполин знания: жизнеописание протоиерея А.В. Горского: монография / А.С. Мельков. М., 2012.

9. ОР РГБ. Ф. 78. К. 1. Ед. хр. 4. Л. 1—1 об.

10. Памяти ректора Моск. Дух. Академии, доктора богословия, протоиерея А.В. Горского // Православное обозрение. 1875. № 12.

11. Письма митрополита Московского Филарета к А.В. Горскому // Прибавления к изданию творений святых отцов в русском переводе. Ч. 29. 1882.

12. Постников П., свящ. Очерки жизни и деятельности Александра Васильевича Горского // У Троицы в Академии, 1814—1914 гг.: Юбилейный сб. исторических мат-лов / Издание бывших воспитанников Московской Духовной Академии. М., 1914.

13. Савва (Тихомиров), архиеп. Хроника моей жизни: в 3 т. Т. 1. Сергиев Посад, 1898.

14. Салтыков А., свящ. Краткий очерк истории Московской Духовной Академии. Ректор Академии проф. прот. А.В. Горский // Богословские труды. 300 лет МДА. М., 1986.

15. Сборник, изданный Московской Духовной Академией по случаю празднования ее пятидесятилетия. М., 1864.

16. Святая Русь. Хронологический список канонизированных святых, почитаемых подвижников благочестия и мучеников Русской Православной Церкви (1700—1917 гг.) // Смолич И.К. История Русской Церкви. 1700—1917. Ч. 2. М., 1997.

17. Смирнов С. Александр Васильевич Горский // Богословский вестник. 1900. № 11.

18. Смирнов С.К. История Московской Духовной Академии. М., 1879.

19. С-ов А. Протоиерей А.В. Горский (1812—1962) // Журнал Московской Патриархии. 1962. № 10.

20. Соколов В. Из воспоминаний об А.В. Горском // Богословский вестник. 1900. № 11.

21. Сушков Н.В. Записки о жизни и времени святителя Филарета, митр. Московского. М., 1868.

22. Филарет (Дроздов), митр. Собрание мнений и отзывов по учебным и церковно-государственным вопросам: в 5 т. Т. 5. Кн. 2. М., 1887.

Источник:

Концепт святости в историческом контексте. Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 1150-летию первого упоминания Смоленска в русских летописях. Смоленск, 2013. С. 237-248.

Тэги: а.в., академия, горский, история, мда, наука, педагогика, церковный

Комментарии | Постоянная ссылка

Вопросы российско-украинского молодежного сотрудничества обсудили в Черновцах

2013-08-09 21:18:10 (читать в оригинале)Оригинал взят у

Originally published at Институт современных гуманитарных исследований. You can comment here or there.

6-7 августа 2013 года во время пребывания в Черновцах (Украина) Президент Института современных гуманитарных исследований Андрей Мельков посетил Черновицкий национальный университет им. Ю. Федьковича и встретился с молодыми украинскими политологами.

В частности, состоялись встречи Андрея Мелькова с кандидатом политических наук, директором Института Бессарабии, заведующим сектором Международных отношений Черновицкого Городского Совета Сергеем Бостаном и кандидатом политических наук, членом Оргкомитета ежегодной Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых «Актуальные проблемы внешней политики Украины», заместителем председателя Редакционной коллегии электронного научно-образовательного журнала «Studia Humanitatis» Надеждой Бурейко.

В частности, состоялись встречи Андрея Мелькова с кандидатом политических наук, директором Института Бессарабии, заведующим сектором Международных отношений Черновицкого Городского Совета Сергеем Бостаном и кандидатом политических наук, членом Оргкомитета ежегодной Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых «Актуальные проблемы внешней политики Украины», заместителем председателя Редакционной коллегии электронного научно-образовательного журнала «Studia Humanitatis» Надеждой Бурейко.

Стороны обсудили вопросы российско-украинского молодежного сотрудничества в области общественной публичной дипломатии, образования и науки, участия молодых ученых Украины и России в развитии международного электронного научно-образовательного журнала «Studia Humanitatis», а также планы проведения мероприятий на территории Украины и России в рамках реализации совместных культурно-просветительских и научно-образовательных проектов.

А. Мельков рассказал черновицким коллегам об успешном опыте сотрудничества Института современных гуманитарных исследований с Ужгородской Украинской богословской академией имени святых Кирилла и Мефодия (Ужгород) и кафедрой славянской филологии Института филологии и журналистики Восточноевропейского университета имени Леси Украинки (Луцк).

Также А. Мельков дал интервью телеканалу «Чернiвецький промiнь», в котором рассказал о своих впечатлениях о пребывании в Черновцах и общении с жителями города.

Информационная служба ИСГИ

Журнал «Studia Humanitatis» зарегистрирован в Centre International de l'ISSN

2013-07-11 20:47:32 (читать в оригинале)Оригинал взят у

8 июля 2013 года электронный научно-образовательный журнал «Studia Humanitatis» был зарегистрирован в Centre International de l'ISSN (Париж, Франция). Изданию присвоен ISSN 2308-8079.

ISSN представляет собой Международный стандартный серийный номер (англ. International Standard Serial Number), позволяющий идентифицировать любое периодическое издание независимо от того, где оно издано, на каком языке, на каком носителе. Управление процессом присвоения ISSN осуществляется из 75 Национальных центров. Их координацию осуществляет Международный центр Centre International de l'ISSN, расположенный в Париже, при поддержке ЮНЕСКО и Правительства Франции. В связи с тем, что в России нет Национального центра, ISSN журнала «Studia Humanitatis» был присвоен в парижском Международном центре.

ISSN как стандартный серийный номер широко используется в мире. Он необходим библиотекам, подписным агентствам, исследователям и ученым, работающим в области информации, новостным агентствам и т.д. Сеть организаций ISSN проводит в жизнь широкомасштабную программу международного сотрудничества.

ISSN позволяет издателям, книготорговцам, библиотекарям, научным сотрудникам признанным во всем мире способом беспрепятственно осуществлять распространение периодики в соответствии со спросом, усовершенствовать поиск и заказ изданий, весь цикл создания и доведения периодического издания до потребителя.

ISSN является уникальным идентификатором любого периодического издания и обязательным элементом их выходных сведений. На основе цифрового ISSN строятся штрих-коды серийных изданий.

Система ISSN применяется более чем в 130 странах. Использование цифрового кода, нанесенного на издание, дает возможность: отказаться от локальных кодов, сократить количество сопроводительной документации, упростить взаимодействие издательств с полиграфическими предприятиями, распространителями и библиотеками, вести поиск информации об изданиях в автоматизированных системах с помощью ISSN на национальных и международных уровнях, экономить средства, усилия и т.д.

http://st-hum.ru/content/zhurnal-studia-humanitatis-zaregistrirovan-v-centre-international-de-lissn

Начато формирование второго номера журнала «Studia Humanitatis»

2013-07-02 18:38:17 (читать в оригинале)Оригинал взят у

Уважаемые коллеги!

Редакция и Редакционный совет нового электронного научно-образовательного журнала «Stidia Humanitatis» объявляют о начале формирования второго номера издания.

Наш проект основан в начале 2013 года и представляет собой электронный научно-образовательный журнал, целью которого является содействие развитию гуманитарного образования и науки в России и за рубежом.

Задачей издания является информирование читателей о состоянии и перспективах развития гуманитарных дисциплин в России и мире, популяризация гуманитарного знания, предоставление ученым-гуманитариям площадки для публикации результатов своей научной деятельности и исследований, осуществление информационной деятельности.

Журнал является продолжающимся сетевым изданием, не имеющим печатного эквивалента. Периодичность издания составляет четыре номера в год (ежеквартально).

Издание зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 января 2013 года. Свидетельство – ЭЛ № ФС 77-52598.

Учредителем сетевого издания «Studia Humanitatis» является Автономная некоммерческая организация «Институт современных гуманитарных исследований». Главный редактор – Президент АНО ИСГИ, кандидат филологических наук Андрей Мельков.

В издании открыты следующие рубрики: "История", "Политология", "Теология", "Филология", "Философия".

В журнале публикуются научные статьи, обзоры, рецензии и другие материалы образовательного, научного, культурно-просветительского характера, относящиеся к области гуманитарных наук.

Первый номер журнала «Stidia Humanitatis» вышел в свет в июне 2013 года. В него вошли статьи исследователей из России, Украины и Голландии. Нашими авторами стали представители вузов и научных организаций Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Красноярска, Хабаровска (Россия); Киева, Луцка, Черновцов (Украина); Гронингена (Нидерланды).

Журнал является рецензируемым научным изданием. Перед публикацией все научные статьи подвергаются тщательной экспертной оценке. Авторские гонорары не выплачиваются.

Все материалы журнала представлены в свободном и бесплатном доступе.

Редакция и редакционная коллегия сетевого издания «Studia Humanitatis» приглашают авторов научных статей для публикаций на страницах журнала. Возможность разместить результаты своих трудов предоставляется как преподавателям вузов, научным сотрудникам, докторантам, так и молодым исследователям – аспирантам и студентам.

Статьи во второй номер журнала принимаются до 15 сентября 2013 года.

С правилами оформления рукописей и требованиями к содержанию научных статей можно ознакомиться на специальной странице нашего издания.

Обращаем внимание на то, что электронная публикация является равноправным видом научной публикации в сравнении с традиционным бумажным печатным эквивалентом. В действующем государственном стандарте (ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка») приведены конкретные правила и примеры оформления библиографических ссылок на материалы, опубликованные в сети Интернет.

Редакция и Редакционная коллегия сетевого издания «Studia Humanitatis» осуществляют политику поступательного развития журнала с перспективой его включения в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертации на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук (Перечень ВАК РФ).

http://st-hum.ru/content/nachato-formirovanie-vtorogo-nomera-zhurnala-studia-humanitatis

Тэги: history, humanitatis, philology, philosophy, political, science, studia, theology, история, номер, политология, теология, филология, философия

Комментарии | Постоянная ссылка

Scientific-Educational Journal «Studia Humanitatis». Summary № 1, 2013

2013-06-27 21:06:58 (читать в оригинале)Оригинал взят у

HISTORY

Pesyakov S.A. The issues of the history of the Pskov Princedom (XIII-XVI c.) in the National historiography

The purpose of article is to conduct a historiographical analysis of the works of historians whose scope of research interests include politics of the Pskov princedom between the XIII and XVI centuries. The object of the study includes the views of Russian scientists whose specialization was the contentious issue of the medieval history of the Pskov land. The comparison of approaches, and the resulting scientific papers allow to rethink the current geopolitical and cultural realities of the North-West region of Russia and its place in the history of the country and the Russian people.

Gribkov I.V. Publishing activity of the Orthodox Church on the occupied territories of the USSR in 1941-1945

The article is devoted to the missionary activities of various Orthodox structures, the opposition of the Moscow Patriarchate in the occupied territories of the USSR in the 1941-1945. The author examines in detail the major publishing centers and structure of published materials, books and periodicals. An important feature of this work is an enlightening, educational, but not the propaganda. Even in war, considerable attention was paid to children's literature.

Belonogova J.I. Review on monograph: «Giant of Knowledge: archpriest A.V. Gorsky’s biography» by A.S. Melkov

This monograph is devoted to the life and scientific works of an archpriest Alexander Gorsky (1812-1875) – an outstanding church historian, specialist in archaeography, rector of the Moscow Theological Academy. On the pages of this book the author for the first time modern Russian historiography represents his contribution into the development of humanities. In consecutive order the author studies A. Gorsky’s personality as a scientist, pedagogue and archpriest, analyzing his works in the area of church history, philology and theology. The book is intended for the investigators of Russian church history, theological school students, students of historical and philological faculties and also for everyone, who is interested in history of Russian theological education.

POLITOLOGY

Bureiko N.M. Towards the Issue of American National Identity (Political and Ideological Factors of Its Establishing)

In the article, the author considers the key political and ideological factors of American national identity establishing, analyzing the main distinguishing features of American national character formation.

Zubchenko S.O. Making the humanitarian security policy in terms of modern transformation processes: Ukrainian and foreign experience

The article deals with the humanitarian security policy practice in Ukraine and some other foreign states. The features of the humanitarian security policy in terms of social-political transformations are defined. On the base of foreign experience, political-legislative means of optimization of the humanitarian policy are offered.

Lina M. Rusch. Lina M. Rusch. Between the European Union and Russia. Perspectives on Ukraine’s Complex Political Situation

Ukraine finds itself in a difficult position between the European Union and the newest Russian-engineered integration project for the post-Soviet space, the Eurasian Union. A thorough understanding of the interdependence between Ukraine and its partners is thus essential for determining "the right way" for Ukraine. The paper, on which this article is based, explores this by applying Complex Interdependence Theory and proposes a cautious foreign policy approach.

Malugin S.B. Review on «Wall Street and the Bolshevik Revolution» by Anthony Sutton

This book merges harmoniously in a broad historical research (which also includes journalism as well as radio and TV broadcasting) devoted to the actions of foreign sponsors of the Bolshevik revolution in Russia. Before the main topic of media publication and broadcast on the subject was the «German General Staff Headquarters» and its relations with Bolsheviks, this focus has recently shifted overseas. Moreover, the increase of historians’ attention to the «Jewish trace» which was left not only in the Bolshevik Party and the Comintern but also in the economic base of these organizations that is directly connected with the world’s banking system, should be noted.

THEOLOGY

Matveev A.P. The concept of patristic tradition in spiritual and moral upbringing of schoolchildren

In the article, a problem of showing the need of implementation of the patristic pedagogical tradition into the spiritual and moral upbringing of schoolchildren is set. In this article the patristic tradition is understood as theological and ascetic heritage of Holy Fathers and Masters of the Church of the 4-8th centuries and works of Russian spiritual elders of the 19th century. The use of data of the analytical report "Youth of the new Russia" helps to determine the spiritual state of young people today, to identify main problems and give pedagogical recommendations for their solution.

Kyyak M.T. Philosophical foundations of the Roman Catholic Church in information age

In the rapidly changing world in information age there is a huge influence on the cultural, social, and religious life. At the same time, the Roman Catholic Church as one of the most modern among other Christian denominations has a clear philosophical foundations. These, in particular, include: the vision of a mine as the personification of divine power, pronounced anthropocentrism and «Love-agape» as well as the vision of a man of his place, the frontiers of knowledge and freedom. These basics cause the attitude of the Roman Catholic Church to the new changes associated with the information age.

Burmakina N.A., Galiyevа M.R. The rhetorical analysis of lectures of archpriest Gennady Fast «The path of sin and death»

The article is devoted to the detection of substantial and formal aspects of modern diatribe on the example of the lecture of the theologian and preacher Father Gennady Fast. Defined features that are typical for the genre of public preaching that includes elements of the conversation.

Leonov I.S. Studying of a Russian spiritual prose within the framework of a project «The Russian language, literature and culture today» (Humanitarian world of contemporary Russia)

The article reveals the phenomenon of a contemporary spiritual prose, considers its place in contemporary literature, analyses themes and poetics of the prose of today’s orthodox authors.

PHILOLOGY

Kurulyenok A.A., Dmitieva D.Y. Intersyllabic assimilation in the history of vocalism in Russian

In this article an eventual explanation of phonetic vowels changes is regarded within the context of the history of the Russian language under the aspect of intersyllabic assimilation effect. In connection with this fact the questions of the time flowing is discussed.

Sukhareva S.V. Polish epistolography in Ukrainian polemic of XVII century

The block of Polish epistolary in the system of polemical prose of XVII century is analyzed in the article. It's indicated in its genre features, holistic character, publicistic and artistic level. Special attention is paid to the epistolary style of Hypatij Potij, Andrew Muzhylovski and Klyryk from Ostrog. Innovative and classical elements of epistolary heritage of the Baroque epoch are identified.

Nikolsky E.V. The description of morality and manners in Vsevolod Solovyov’s short prose

This article contains a genre specificity of short prose by Vsevolod Solovyov, whose work is devoted to the Russian history of the XVII-XIX-th centuries. According to professor N.L. Vershinina, the author distinguishes the difference between the description of morality and manners. The main difference is in the presence of author’s point of view on the describing occurrences. In this case, such works are considered to be a kind of morality, which characterizes Solovyov’s works. Showing every-day life, he examined the process of turning barbarism into a civilizing society.

Bayramova К.А. The categories of the lyrical character and the material world in the Joseph Brodsky’s love poetry (the collection «The new stanzas to Augusta»): the interaction features

This article is devoted to the problem of realization of the category of lyrical character in the Joseph Brodsky’s love poetry. The aspiration to characterize the lyrical character through details of the material world becomes the feature of the poet’s artistic worldview when the world of things symbolizes both emotional experiences of the character and his philosophy of creation. The vulnerability and finiteness of the material world in the late lyrics associate an inevitable end of physical existence of the character, but it consolidates the idea of creative immortality of love feeling.

Sadomova T.V. Astral motivs and images in the novel of Alexei Ivanov “The geographer drank his globe away”

The focus of the study is addressed to the astral motifs and images in the Alexey Ivanov’s novel «Geograph globus propil» (The geographer drank his globe away), their role and functioning in the novel are discussed. This contributes getting more complete introduction of the writer’s artistic world.

PHILOSOPHY

Lyuban T.N. On philosophical and culturological views of V.V. Zenkovsky

The article is devoted to the analysis of culturological and philosophical views of V.V. Zenkovsky, a representative of junior generation of thinkers of the Russian religious renaissance, whose efforts created Russian philosophy of the beginning and the first half of XX century. The reconstruction of views of V.V. Zenkovsky has a substantial value for understanding of essence, logic and features of such original intellectual phenomenon as Russian philosophizing.

Karachevtseva L.M. Reason and madness in the structure of the Cartesian cogito. Three interpretations of Rene Descartes' Meditation

The article analyses the polemics between Michel Foucault and Jacques Derrida that took place in the sixties of the XXth century. This polemics was dedicated to the elucidation of the role of reason and madness within Cartesian radical doubt – that thought experiment maintained the formula ego cogito ergo sum. The article also examines Emmanuel Levinas's interpretation of Descartes' idea of the infinite. It is shown that the idea of the infinite constitutes cogito.

Kozmenko M.V. Syncretic transcendence of the axiosphere of culture

The article provides a review on research for objective conditions of the existence of axiological space within a framework of the idealistic philosophy. It follows up the wholeness and syncretic spiritual essence of values and attempts to interpret the axiosphere of culture through transcendence of values.

Тэги: history, humanitatis, philology, philosophy, political, science, studia, summary, theology

Комментарии | Постоянная ссылка

|

| ||

|

+173 |

226 |

Наша жизнь просто прекрасна |

|

+168 |

219 |

Little Showroom |

|

+160 |

212 |

Heilig |

|

+147 |

233 |

Ulanet.ru - Информационно-развлекательный сайт города Улан-Удэ |

|

+17 |

29 |

КАТЯ ЧЕХОВА 2008 |

|

| ||

|

-1 |

43 |

Диетические рецепты |

|

-1 |

8 |

Nique |

|

-1 |

73 |

Список диет |

|

-2 |

9 |

Vlad_Topalov |

|

-2 |

10 |

Комедийный сериал |

Загрузка...

взяты из открытых общедоступных источников и являются собственностью их авторов.