Какой рейтинг вас больше интересует?

|

Главная / Главные темы / Тэг «большевизм»

12 июля 2012 г.: Реванш родственников “депортированных”, или Что делать ПКРМ?(2) 2012-07-14 00:35:53

12 июля,уходя на каникулы,правящий в РМ "Альянс за европейскую интеграцию"(АЕИ-2 ...

+ развернуть текст сохранённая копия

12 июля,уходя на каникулы,правящий в РМ "Альянс за европейскую интеграцию"(АЕИ-2) принял постановление, осуждающее коммунистическое прошлое страны и запрещающее использование в политических целях "серпа и молота". Полный текст Постановления Вы найдете по адресу - http://clck.ru/1HbSs.

В ответ на это постановление я и опубликовал 13 июля с.г. там же,на AVA.MD, - http://clck.ru/1HcVA - предлагаемый Вашему вниманию текст.

I.

12 июля 2012 г. (как и 7 апреля 2009 года) – черный день для развивающейся молдавской демократии и одна из самых позорных дат в истории молодого независимого государства – Р.Молдова.

12 июля 2012 года окончательно завершился процесс вырождения АЕИ-2 в тоталитарный и антинародный политический клан.

АЕИ-1, пришедший к власти в результате государственного переворота 7 апреля-29 июля 2009 года, установил в стране этнократический и антинародный режим во главе с оголтелым антикоммунистом и махровым румыноунионистом М.Гимпу.

АЕИ-2 продолжил “славные” дела своего предшественника и осенью прошлого года узурпировал власть.

Однако и этих дел (жаль, что не уголовных) антинародному режиму этнократов, зоологических антикоммунистов, махровых румыноунионистов и узурпаторов государственной власти оказалось мало.

12 июля 2012 он охаял парламентским решением (самозвано и антиконституционно взяв на себя функции как суда, - ибо до этого на территории МССР никогда и никаким судом в судебном порядке не доказывалось, что коммунистический режим как таковой совершал те или иные преступления и, уж, тем более, в целом он не осуждался, - так и глашатая абсолютной исторической истины) славный период советской истории с 1940 по 1990 годы.

Именно в эти годы (за вычетом военных лет и послевоенного восстановления) Молдова из занюханного, самого угнетаемого и отсталого региона королевской Румынии - Бессарабии, где “процветали” только беззакония, насилие и казнокрадство, превратилась в подлинно “цветущий” сад всего СССР - МССР, где из пятилетки в пятилетку небывалыми в истории страны темпами развивались промышленность, сельское хозяйство, инфраструктура, все отрасли духовной культуры, повышалось благосостояние народа etc.

И, опираясь на ложь и клевету первого решения, АЕИ-2 запретил символику ПКРМ – серп и молот – символы рабочего класса и трудового крестьянства, тем самым поставив её – самую мощную политическую силу современной Молдовы - вне закона.

При этом АЕИ-2 нагло проигнорировал решение – по иску коммунистов Венгрии - ЕСПЧ, который легализовал использование серпа и молота, а также красной звезды, в качестве партийной символики, в политической деятельности в целом.

Таким образом, АЕИ-2 завершил свое вырождение, превратившись, по сути, в тоталитарный политический и идеологический клан, который не приемлет политический и идеологический плюрализм, который зачистил политическое поле от единственно реальной мощной оппозиционной партии, ибо боится свободной и равноправной конкуренции на нем, предчувствуя свое поражение в предстоящих парламентских выборах.

А учитывая, что вдохновителем и проводником указанных решений был вождь тоталитарной, русофобской и румыноунионистской силы, надевшей на себя чужую кушму либералов – М.Гимпу, то Либерально-демократическая партия Молдовы Влада Филата и Демократическая партия Молдовы М.Лупу и В.Плахотнюка после 12 июля превратились, по сути, в придаток “Либеральной партии”.

Кроме того, приняв данное решение, родственники “депортированных” (а многие из них занимают ныне ключевые посты в РМ) спустя 71 и 63 гг. взяли незаконный реванш (полагаю, временный) у коммунистической власти СССР и МССР и отомстили ей.

II.

Однако будем честными до конца: В возникшей ситуации виноваты не только М.Гимпу, В.Филат, М.Лупу и В.Плахотнюк.

Значительную долю ответственности, как это ни парадоксально, несут и ПКРМ Воронина, и, само собой разумеется, - группа И.Додона вкупе с группой В.Мишина.

Во-первых, в течение уже многих лет ПКРМ занимала капитулянтские позиции в освещении советской истории.

Она систематически и наступательно не пыталась, по примеру российских коммунистов, противопоставить агрессивной и оголтелой клевете на СССР зоологических антикоммунистов всестороннюю, полную и объективную правду о советском периоде истории Молдовы.

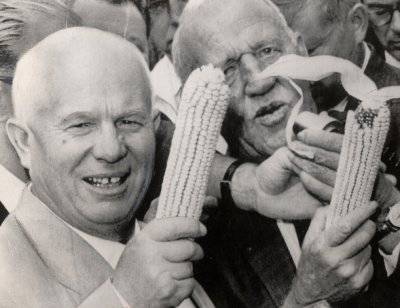

Она не пыталась разобраться и довести до молдавского народа полную правду о том, в каких конкретно-исторических условиях и по какой причине были осуществлены политические репрессии и “депортации”, никогда не говорила, что в большинстве своем они были законны и оправданны, а повторяла, как попугай, клевету и фальсификации кровавого злодея и государственного недоумка Н.Хрущева, горе-реформатора и агента влияния М.Горбачева, государственного пигмея и перерожденца Б.Ельцина.

Если уж ПКРМ не хотели брать пример, как надо относиться к своей истории, с КПРФ, то хотя бы взяла пример по данному вопросу с КПК.

Во-вторых, после того, как осенью прошлого года в стране произошла узурпация власти и после первоначально правильного бойкота Парламента, ПКРМ, опять-таки, капитулянтски вернулась в него.

Спрашивается, зачем она это сделала? Почему не сдала, как я предлагал, все свои мандаты и не начала вести с властью узурпаторов борьбу внепарламентскими, но законными средствами?

На что надеялась? На ответную благодарность? На то, что с нею будут считаться, начнут учитывать ее мнение и интересы?

Дудки, ее возвращение было воспринято АЕИ-2 как слабость.

И вот в качестве благодарности тоталитарный и антинародный политический клан антиконституционно (ибо Парламент взял на себя функции суда) охаял и осудил весь советский период истории, вменяв ему в вину некие, не доказанные в судебном порядке, а потому мифические преступления, незаконно (ибо есть решение ЕСПЧ на этот счет) запретил символику ПКРМ.

Вина же группы И.Додона состоит в том, что она, участвуя в выборе Президента 16 марта с.г., оставила режим узурпаторов у власти и, тем самым, косвенно содействовала тому, что произошло 12 июля (хотя и голосовала против данного одиозного решения).

В этом же, хотя и в меньшей степени, состоит и вина группы В.Мишина. Вернувшись в Парламент узурпаторов, она легально оправдала правление АЕИ-2 , придала им дополнительный моральный импульс, осудила бойкот пленарных заседаний Парламента со стороны ПКРМ и, тем самым, также косвенно причастно к антиконституционным и незаконным решениям 12 июля.

III.

Возникает резонный и сакраментальный вопрос: Что же делать ПКРМ в нынешней ситуации?

По-моему, как минимум, - три “вещи” и не делать, понятно, одну:

1.Символику партии не менять.

2.В связи с запретом серпа и молота обратиться в ЕСПЧ, предварительно, в силу необходимости, пройдя судебную систему РМ (на последнюю, конечно, рассчитывать не приходиться, но в ЕСПЧ, как известно, по-другому не попасть).

3.Сдать мандаты депутатов незаконного Парламента узурпаторов.

4.С массовыми же акциями протеста, до преодоления последствий засухи и града, увы, надо погодить.

P.S. Хотя многие Ваши акции последнего времени, товарищи из ПКРМ, я не поддерживал, но искренне желаю Вам восстановления Ваших попранных политических прав.

Тэги: аеи-2, бедствие, в.воронин, в.филат, волк, демократия,свобода,права, заметка, история, коммунизм,большевизм, коммунистический, любознательный, м.гимпу, м.лупу, мировой, молдова,приднестровье,молдавский, молдове, молот, неангажир., осуждение, партийный, политика(видео, политолог, постановле, правосудие,преступления,правонарушения, происшествие, р.молдова, режим, серп, символика, тексты), э.волков, эдуард, язык

Торгашев В.А.:Хрущев - путь предательства 2012-07-06 00:15:14

clck.ru/1FZmu

+ развернуть текст сохранённая копия + развернуть текст сохранённая копия

clck.ru/1FZmu

По своей профессии я весьма далек от политики и экономики и являюсь чистым технарем. Более 50 лет я занимаюсь созданием принципиально новых средств вычислительной техники или, как сейчас принято говорить, развитием компьютерных технологий. Недавно меня попросили написать статью об истории создания и развития того направления вычислительной техники, которым я занимаюсь всю жизнь. В ходе работы над этой статьей, систематизируя свои воспоминания и изучая ряд исторических материалов, я неожиданно для себя обнаружил, что в советской истории существует период феноменального развития науки, техники и экономики в целом.

Начиная с середины сороковых годов создается целый ряд инновационных отраслей, таких, как атомная, ракетная, вычислительная техника, электроника, где мы, как минимум, не уступали США, а зачастую и опережали. Все остальные страны были далеко позади.

Если атомная бомбы появилась в СССР в 1949 году, через 4 года после США, то первая в мире водородная бомба РДС-6 была уже советской. Первая в мире атомная электростанция была введена в эксплуатацию в СССР летом 1954 года, на год раньше, чем в Англии, и на 2 года раньше, чем в США. Только в СССР были созданы атомные ледоколы («Ленин» - 1959 г.). Единственный в мире самолет с атомным двигателем М-50А, поднявшийся в небо в 1960 году, был создан в СССР в ОКБ В.М. Мясищева. Лишь атомные подводные лодки появились в США в 1955 году, на 3 года раньше, чем в СССР.

Достижения СССР в ракетной технике и космонавтике, начиная с первого спутника, запущенного в октябре 1957 года, общеизвестны.

Уже в 1948 году, когда в США и Англии только разрозненные коллективы занимались разработкой единичных образцов компьютеров и в мире не было еще ни одного действующего изделия, в СССР по инициативе Сталина были созданы Институт точной механики и вычислительной техники (ИТМ и ВТ) АН СССР и Специальное конструкторское бюро N245 («СКБ-245»), как было написано в постановлении Правительства: «...для разработки и внедрения в производство средств вычислительной техники для систем управления оборонными объектами». В 1951 году создается первая советская цифровая вычислительная машина МЭСМ - сразу как промышленный образец. Следует заметить, что первые промышленные компьютеры в США (UNIVAC 1) и в Англии (Ferranti Mark 1) также появились в том же 1951 году. В 1953 году начинается серийное производство машин БЭСМ, «Стрела» и М-2 (для военных применений), которые находились на уровне лучших американских компьютеров того времени и существенно превосходили компьютеры других стран.

Следует отметить, что в 50-х годах и советская электроника была на высоком уровне. Промышленное производство полупроводниковых транзисторов в США началось в марте 1958 года фирмой Fairchild Corp. при цене $150 за штуку. А информация о характеристиках отечественных «кристаллических триодов» была помещена в шестом номере популярного журнала «Радио» за 1955 год, а в 1956 году, на два года раньше, чем в США, началось промышленное производство. Осенью 1957 года я, будучи студентом третьего курса ЛЭТИ, занимался на кафедре автоматики и телемеханики практической разработкой цифровых устройств на транзисторах П-16. К этому времени транзисторы в СССР были не только общедоступны, но и дешевы (в пересчете на американские деньги менее доллара за штуку).

Еще более поразительны успехи экономики в целом несмотря на полное отсутствие внешних кредитов и минимальные объемы нефтяных денег (газовых денег тогда не было). Уже в 1947 году промышленный потенциал СССР был полностью восстановлен, а в 1950 году он вырос более чем в 2 раза по отношению к довоенному 1940 году. Ни одна из стран, пострадавших в войне, к этому времени не вышла даже на довоенный уровень несмотря на мощные финансовые вливания со стороны США. Например, Япония достигла довоенного уровня лишь в 1955 году, хотя, если не считать ядерных бомбардировок, серьезных разрушений там не было. Лимитированное распределение продуктов по карточкам было отменено в СССР в 1947 году, а в Англии, несмотря на помощь США, лишь в 1954 году. В сентябрьском номере журнала «Нейшнл бизнес» ("National Business") за 1953 г. в статье Герберта Гарриса «Русские догоняют нас» отмечалось, что СССР по темпам роста экономической мощи опережает любую страну и что в настоящее время темпы роста в СССР в 2-3 раза выше, чем в США. Годом ранее кандидат в президенты США Стивенсон оценивал положение таким образом, что если темпы роста производства в сталинской России сохранятся, то к 1970 г. объем русского производства в 3-4 раза превысит американский. Заметим, что темпы роста советской экономики в послевоенный период были намного выше, чем в довоенный.

Но начиная с середины 50-х годов, ситуация резко меняется. Снижаются темпы роста, а в ряде областей возникают настоящие провалы. Вот как сказал об этом в 1991 году японский миллиардер Хероси Теравама, обращаясь к советским экономистам: «Вы не говорите об основном, о вашей первенствующей роли в мире. В 1939 году вы, русские, были умными, а мы, японцы, дураками. В 1949 году вы стали еще умнее, а мы были пока дураками. А в 1955 году мы поумнели, а вы превратились в пятилетних детей. Вся наша экономическая система практически полностью скопирована с вашей, с той лишь разницей, что у нас капитализм, частные производители, и мы более 15% роста никогда не достигали, а вы же при общественной собственности на средства производства достигали 30% и более. Во всех наших фирмах висят ваши лозунги сталинской поры». Из приведенного высказывания можно сделать ряд выводов. В 1939 году в СССР был разработан новый метод повышения эффективности экономики (МПЭ). МПЭ использовался в большинстве отраслей народного хозяйства. МПЭ являлся эффективным как для социалистического, так и для капиталистического уклада экономики, но для социалистического уклада эффективность МПЭ была выше более, чем в 2 раза. В 1955 году Япония заимствовала МПЭ, что и обеспечило ее бурный экономический рост за счет, прежде всего, инновационных технологий («японское чудо»), а СССР в том же году отказался от МПЭ, что обусловило последующую деградацию экономики. Итак, в СССР с 1939 по 1955 год применялся волшебный метод, обеспечивший беспрецедентный взлет экономики. Об этом методе в настоящее время не известно абсолютно ничего, хотя в те времена в СССР он применялся повсеместно.

Моя трудовая деятельность началась в 1958 году, когда МПЭ уже был ликвидирован, но я хорошо помню рассказы сослуживцев, работавших в те времена, когда МПЭ действовал. МПЭ являлся совокупностью хорошо продуманных материальных и моральных стимулов для активизации творческой активности масс, направленной на снижение себестоимости и повышение качества (улучшения характеристик) разрабатываемой или уже производимой продукции. Система стимулов варьировалась в зависимости от отрасли и типа предприятия. Однако в любом варианте эти стимулы не распространялись на начальников любого ранга. Возможно, для руководящих работников была отдельная система стимулов, но мне об этом неизвестно.

Материальные стимулы в организациях, занимавшихся разработками новой техники, заключались в коллективных и индивидуальных премиях, выплачиваемых сразу после приемки разрабатываемого изделия государственной комиссией (буквально в тот же день), если в акте комиссии отмечалось улучшение характеристик изделия по отношению к техническому заданию. Для каждой характеристики, включая время разработки изделия и стоимость разработки, имелась определенная премиальная шкала, известная разработчикам еще до начала проектирования. Например, за каждый сэкономленный килограмм веса изделия в ОКБ-590, где мне пришлось работать, выплачивалось 500 рублей (половина месячного оклада инженера). Эту премию получали все члены коллектива, участвующего в проекте, в одинаковом размере независимо от должности. Существовали и индивидуальные премии, необходимым условием выплаты которых являлось наличие рационализаторских предложений или заявок на изобретение, благодаря которым и стало возможным улучшение характеристик изделия. За каждую новацию авторам выплачивалась дополнительная сумма, кратная вознаграждению, полученному каждым членом коллектива, что не отменяло и обычных вознаграждений за экономический эффект, полученный от внедрения изобретения или рационализаторского предложения. Руководитель проекта, как правило, не занимавший административной должности, также получал дополнительную премию. Моральные стимулы заключались в том, что лица, обеспечившие коллективу получение таких премий, ускоренно продвигались по службе и в основном из их числа назначались руководители проектов. Одновременно применялись и обычные квартальные и годовые премии. Необходимо отметить и хороший моральный климат в научно-технических коллективах. К людям, способным к творческой работе, коллеги относились бережно, стараясь освободить их от рутинной работы без всяких указаний начальства, так как успехи одного распространялись на всех. Иными словами, человек человеку был другом. Здесь разработчики метода учли печальный опыт стахановского движения, когда успех одного больно бил по карману и статусу других и в коллективе начинался разлад.

При относительно небольших затратах эффективность МПЭ была исключительно высока во всех отраслях народного хозяйства. Даже в армии во время войны существовала жесткая шкала денежных выплат и наград за личное уничтожение техники или живой силы противника, а также нанесение иного урона (например, взятие в плен офицеров противника, обладающих важной информацией). В оборонной промышленности в годы войны одновременно с напряженной производственной деятельностью велась непрерывная работа по совершенствованию технологических процессов. Так, за 4 военных года себестоимость производства большинства образцов вооружений (самолеты, танки и т.д.) была снижена в 2-3 раза. Даже винтовка Мосина, разработанная еще в XIX веке, подешевела в 1,6 раза. МПЭ позволял в максимальной степени использовать творческую активность рядовых исполнителей и выявлять яркие таланты. МПЭ применялся и в сельском хозяйстве на уровне совхозов и МТС (машинно-тракторных станций). Об этом говорит известный факт, что М.С. Горбачев получил в семнадцатилетнем возрасте орден за уборку урожая.

Главной особенностью МПЭ являлось то, что при его использовании не только повышалась творческая активность большого числа людей и выявлялись таланты, но также изменялась психология всех членов коллектива, а также взаимоотношения в коллективе. Любой член коллектива осознавал свою значимость для общего процесса и с готовностью выполнял любую часть работы, даже в том случае, если эта работа не соответствовала его статусу. Взаимная доброжелательность, стремление оказать помощь друг другу были совершенно типичными чертами. По сути, каждый член коллектива считал себя личностью, а не винтиком сложного механизма. Изменялись и взаимоотношения начальников с подчиненными. Вместо приказов и указаний начальник стремился разъяснить каждому подчиненному, какую роль в общем деле играет та работа, которая ему поручается. По мере становления коллективов и формирования новой психологии сами материальные стимулы отходили на задний план и уже не являлись главной движущей силой. Полагаю, что разработчики МПЭ рассчитывали именно на такой эффект.

Все вышеизложенное я знаю не по рассказам очевидцев, а по личным впечатлениям. Хотя я пришел в ОКБ-590 в 1958 году, через 3 года после отмены МПЭ, но психология - вещь инерционная, и она сохранялась длительное время даже при отсутствии внешних стимулов. Первые три года я работал в лаборатории цифровых систем, где начал свою деятельность с нижней ступеньки - настройщика узлов бортовой цифровой вычислительной машины. Эта специальность считалась рабочей, и настройщики (два человека) работали на сдельной оплате, получая значительно больше инженеров, в то время как я работал на фиксированном окладе техника. Мое появление неизбежно приводило к финансовым потерям двух других настройщиков, поскольку число узлов было ограничено лишь опытными образцами, после изготовления которых настройщики занимались лишь ремонтом при существенно меньшей оплате. Тем не менее меня приняли очень тепло и в течение месяца знакомили с тонкостями процесса настройки. Отношение ко мне не изменилось и через пару месяцев, когда я стал настраивать в несколько раз больше узлов, чем мои коллеги, и впоследствии, когда закончилась массовая настройка узлов. То есть для обычных рабочих парней общее дело коллектива лаборатории (создание опытных образцов БЦВМ) было важнее их личных финансовых интересов.

Работа в качестве настройщика продолжалась недолго. Уже через несколько месяцев меня стали привлекать к инженерной работе, причем не только в качестве помощника. Характерной чертой лаборатории было полное отсутствие субординации. Все друг к другу обращались по именам, в том числе и к начальнику лаборатории. Этому способствовала и небольшая разница в возрасте сотрудников лаборатории, самому старшему из которых было менее 35 лет. Начальник лаборатории или руководитель группы не просто выдавали задание, а стремились донести до каждого члена коллектива цели этого задания и его роль для решения общей задачи. Рабочий день продолжался с 9 утра до 10-11 вечера, причем на чисто добровольной основе и без какой-либо дополнительной оплаты. Зато никто не контролировал время прихода и ухода сотрудников, что для режимных предприятий было совершенно нетипично.

В мае 1961 года меня перевели в лабораторию аналоговых систем и назначили руководителем важнейшего для организации (да и для страны) проекта. Эта лаборатория функционировала с момента основания организации в 1945 году. Поэтому сотрудники здесь были старше по возрасту. Но атмосфера была такая же. Лишь к начальнику лаборатории все обращались по имени и отчеству, но не из-за его должности, а из-за возраста и опыта. Он провел всю войну на фронте, и прямо из армии его откомандировали в только что образованное ОКБ. Из всего коллектива только я знал, что и как надо делать, поскольку являлся единственным специалистом в области цифровой техники. И ведущие инженеры с 10-15-летним стажем без какого либо внутреннего сопротивления выполняли роль подсобных рабочих, поскольку понимали, что это необходимо для дела. Снова напомню, что к этому времени никаких стимулов уже не было. И третье подразделение нашего конструкторского бюро, с которым мне приходилось тесно взаимодействовать, работало в таком же стиле.

Еще одна деталь. За все время работы в ОКБ-590 (в январе 1963 года оно было ликвидировано, а все сотрудники вместе с тематикой переведены в ОКБ-680, впоследствии НПО "Электроавтоматика") я ни разу не слышал слово "партия". Комната месткома была, а парткома не было. Только в 1963 году в новой организации я узнал, что в лаборатории было довольно много членов партии, и меня сразу же попытались сагитировать на вступление, но я уклонился. Иначе мне не удалось бы в 1964 году покинуть эту организацию. Кстати, начальник ОКБ-590 В.И. Ланердин был беспартийным. Говорили, что на пост начальника ОКБ Ланердина назначил лично Сталин, а до этого во время войны он работал в США, отвечая за поставки в СССР авиационной техники по ленд-лизу. К моменту назначения ему было не более 35 лет.

Люди старшего поколения помнят фильм М. Ромма "9 дней одного года", где была хорошо показана творческая атмосфера у физиков-ядерщиков. Могу определенно утверждать, что у нас в ОКБ-590 была такая же атмосфера. Правда, в новой организации эта атмосфера мгновенно исчезла, хотя люди остались те же самые. Сразу был введен жесткий режим. За пятиминутное опоздание лишали премии, а для того, чтобы отлучиться во время рабочего дня, надо было получать разрешение заместителя начальника по режиму. В итоге после 6 вечера никого в организации не оставалось. Более того, было запрещено оставаться работать по окончании рабочего дня. Правда, большую часть времени в 1963-1964 годах я и основная часть коллектива проводили в командировках, сначала в Москве на опытном заводе (где мне издалека приходилось видеть Сергея Хрущева), а затем в Смоленске на серийном заводе.

Об экономическом эффекте творческой атмосферы свидетельствует следующее. Мой первый проект вычислительного устройства для управления пусковыми ракетными установками для системы ПРО А-35 был выполнен за 2 года, если считать от момента получения технического задания до комплексных испытаний опытных образцов в реальных условиях. Аналогичный по сложности проект суперкомпьютера ЕС-2704 при вдвое большем по численности коллективе и том же руководителе выполнялся уже 6 лет (1982-1988). И еще один пример. При создании советского стратегического бомбардировщика Ту-4 в качестве образца был взят американский бомбардировщик Б-29. Работа по изучению доставленного в Москву Б-29 началась в июле 1945 года. Менее чем через год, в марте 1946-го, техническая документация была передана на серийный завод. В мае 1947 года состоялся первый полет. А с начала 1949 года бомбардировщик был принят на вооружение. В послесталинский период от начала разработки самолета до его серийного производства проходило 8-12 лет. Ну а сейчас и того больше.

Почему МПЭ эффективно использовался в СССР и Японии, а больше никто его перенимать не стал? Как было отмечено ранее, главным фактором МПЭ была причастность к общему делу, полезному для страны и общества в целом. При частной собственности этот фактор отсутствует, ибо главная польза идет хозяину. Япония же страна весьма специфичная. До конца двадцатого века для многих японцев фирма отождествлялась с семьей и потому польза для фирмы то же самое, что для семьи. По мере распространения западных ценностей в Японии этот менталитет стал утрачиваться, и эффективность МПЭ стала падать. И сейчас для экономики Японии характерна стагнация, хотя вряд ли кто-либо отменял МПЭ. По этим же причинам МПЭ невозможно возродить в современной России, где и государственные предприятия работают на частного хозяина (в данном случае свору чиновников).

В середине 50-х годов МПЭ был тихо и незаметно отменен. Премии при завершении проектов сохранились и даже увеличились, но потеряли всякую стимулирующую роль. Теперь величина премии зависела от должностного оклада и от субъективного мнения руководства и не зависела от качества изделия и его экономических параметров. Из технического задания исчезли требования по себестоимости продукции и стоимости разработки. Объем премии был фиксирован на уровне 2% от стоимости разработки. В результате стало выгодно не снижать, а, наоборот, повышать как стоимость разработки, так и себестоимость проектируемого изделия. На заводах из плановых заданий исчезло ранее обязательное требование к снижению себестоимости продукции, что сразу привело к прекращению любых работ по совершенствованию технологических процессов. В это же время устанавливаются верхние ограничения на величину сдельной оплаты труда, на размер вознаграждения за рационализаторские предложения и изобретения. Изменился и моральный климат в коллективах. Теперь зарплата однозначно определялась окладом и не зависела от качества работы как коллективной, так и индивидуальной. Возросла роль субъективных факторов при должностных повышениях, что приводило к зависти и склокам. Иными словами, человек человеку стал чужим, а иногда и врагом.

Отмена МПЭ больнее всего ударила по преподавателям технических вузов. Зарплата преподавателя состояла из двух частей - оклад преподавателя и оплата научной работы. Преподавательскую деятельность оплачивал вуз из своих бюджетных средств, а оплата научной деятельности шла за счет хоздоговорных НИР. Оклады преподавателей оставались неизменными с довоенных времен вплоть до 1991 года (с учетом десятикратной деноминации денег 1961 года). За научную работу после отмены МПЭ преподаватель получал половину ставки младшего или старшего научного сотрудника, меньше половины основного оклада. В годы же действия МПЭ научная составляющая зарплаты могла в разы превышать основной оклад при условии эффективного выполнения НИР. Известно, что зарплата некоторых профессоров достигала 20 тысяч рублей при основном окладе 4 тысячи. Недаром народная молва относила профессоров к самым богатым людям в СССР. Но и доценты были ненамного беднее, поскольку научная составляющая зарплаты не зависела от основного оклада. Хотя в гуманитарных вузах, скорее всего, преподаватели получали лишь основной оклад.

Итак, легкое незаметное воздействие привело к остановке главного двигателя советской экономики. Какое-то время движение продолжалось по инерции, затем началась деградация, и в конце 80-х годов экономика разрушилась окончательно. Учитывая глобальный характер применения МПЭ, отменить его мог только руководитель СССР, которым с 1953 года был Н.С. Хрущев. В настоящее время известно, что все без исключения действия Хрущева в области экономики имели крайне негативные последствия. Однако принято считать, что Хрущев действовал из благих побуждений («хотел как лучше, а получалось как всегда»), но терпел неудачи в силу слабого образования и импульсивного характера. Но ликвидация МПЭ была проведена очень точно, грамотно и, главное, незаметно для окружающих, включая, скорее всего, остальных руководителей страны. Здесь благих побуждений нельзя увидеть даже в микроскоп. Есть основания считать, что и другие действия Хрущева были столь же глубоко продуманы и имели единую цель, в том числе и знаменитый доклад на двадцатом съезде партии. Здесь уместно привести высказывание Молотова о Хрущеве, сделанное им в 80-е годы: «Хрущёв, он же сапожник в вопросах теории, он же противник марксизма-ленинизма, это же враг коммунистической революции, скрытый и хитрый, очень завуалированный».

Тэги: <<скб-245>>, <<стрела>>, ferranti, mark, univac, бэсм, и.сталин, история, итм, коммунизм,большевизм, компьютер, любознательный, м-2, мировой, мпэ, мэсм, политика(видео, россия,ссср,русский, советский, ссср, ссылка, сша, тексты), экономика, электроника, язык

Молдавские либералы хотят штрафовать за отрицание "преступлений коммунизма" и молчат про Холокост 2012-07-04 13:33:46

http://www.regnum.ru/news/1547855. ...

+ развернуть текст сохранённая копия

http://www.regnum.ru/news/1547855.html)

В Литве отметили годовщину каунасской бойни(http://www.regnum.ru/news/1547394.html)

"Цена "потепления" отношений с Россией - неприемлема": обзор СМИ Румынии(http://www.regnum.ru/news/1547294.html)

Путин: именно Красная армия положила конец Холокосту: Израиль сегодня(http://www.regnum.ru/news/1546080.html)

В Кишиневе обсудили возрождение нацизма в Молдавии и ЕС(http://www.regnum.ru/news/1546078.html)

Все новости в сюжете «Холокост»: http://www.regnum.ru/dossier/1143.html (447 новостей)

Новости по теме «Национализм, ксенофобия, религиозный экстремизм и борьба с ними»:

Все новости в сюжете «Национализм, ксенофобия, религиозный экстремизм и борьба с ними»: http://www.regnum.ru/dossier/28.html (10048 новостей)

Тэги: выражение, гимпу, демократия,свобода,права, депортация, законопроект, заметка, и.сталин, ион, история, кодекс, коммунизм,большевизм, либеральный, любознательный, мировой, михай, молдова,приднестровье,молдавский, наука, неангажир., новость, отрицание, партия, политика(видео, политолог, правонарушение, репрессия, свобода, слово, социо-гуманитарные, сталинский, тексты), хадыр, холокост, э.волков, язык

Александр Механик:Советская пробка, которую не выбьешь... 2012-06-29 23:40:10

... оправдания 74 лет большевизма». Между тем ...

+ развернуть текст сохранённая копия

Рисунок: Игорь Шапошников

Хотя во всем мире слово «нация» — одно из самых употребительных в современном политическом лексиконе, однозначного определения этого понятия нет. Более того, известный английский политолог Бенедикт Андерсен называл нации «воображаемыми сообществами». Все это не мешает нациям быть реальными субъектами общественных и международных отношений. А принадлежность к той или иной нации — естественная и необходимая часть самоопределения любого жителя нашей планеты. Но раз нет общего представления о том, что такое нация, то тем более нет общепринятого представления о том, когда и как нации возникли и каковы для этого необходимые условия.

Что есть российская нация

После распада Советского Союза перед гражданами новой России, в первую очередь перед ее политической элитой, встал вопрос: кто мы? к какой нации мы принадлежим? Казалось бы, ответ лежит на поверхности, ведь подавляющее большинство граждан России — этнические русские. Но простое обозначение России как русского государства порождает проблему отношения к нему многочисленных национальных меньшинств. Достаточно вспомнить, как бились представители национальных республик при обсуждении новой Конституции России в 1993 году за название Российская Федерация, чтобы понять, что для них принадлежность к своей национальной автономии и их квазигосударственный статус — безусловные ценности. Кстати, это проблема многих многонациональных государств с доминирующей нацией. Так, Испания в своей конституции, принятой после падения франкизма, была провозглашена неделимым государством испанской нации, но баски и каталонцы в конституциях своих автономий провозгласили их территориями своих наций. Боясь раскола страны, центральное правительство не решилось что-либо предпринимать, и в результате испанская конституция как бы повисла в воздухе.

Простое введение слова «россияне» для обозначения общей для всех населяющих Россию этносов нации тоже не дало результата. Хотя оно явным образом отсылало к ностальгическому для многих образу «новой исторической общности — советский народ». Но именно поэтому вызвало скорее ироническое отношение к себе, особенно со стороны тех, у кого советское вызывает далеко не ностальгические воспоминания. Так же как объявление о существовании российской политической нации, уже на примере западных политических образцов, просто на основании того факта, что в России проходят выборы и существуют демократические институты. Хотя бы потому, что и выборы, и демократические институты еще не стали в России неотъемлемой частью национального сознания. То есть на вопрос о том, что лежит в основании российской нации — этнос, общая культура или общие политические институты, ответа так и нет.

«Эксперт» уже обращался к проблеме национального строительства в России, например в статье «Нации не создаются толерантностью» (см. № 9 за 2011 год), в которой отмечалось, что «нации основываются на базе общего для всех населяющих страну этносов видения будущего этой страны, общих символов, ценностей и исторического мифа в высоком смысле этого слова, то есть истории, передающей представление о месте нации в мире, о ее предназначении, о героях и героических событиях».

Возвратиться к обсуждению проблемы «кто мы?» нас подтолкнул выход работы известного российского политолога Святослава Каспэ «Политическая теология и nation-building: общие положения, российский случай». Святослав Каспэ в своей книге задается той же проблемой, что и «Эксперт» в своей статье, но подходит к ней с другой стороны, отмечая уже в самом начале, что «всякая осмысленная стратегия nation-building должна сегодня в первую очередь предусмотреть работу с политическими ценностями». Свою точку зрения Каспэ основывает на серьезном теоретическом анализе, но мы не будем заниматься разборкой теоретических оснований, разработанных автором, несмотря на всю их важность, поскольку, на наш взгляд, ценностный характер национального строительства интуитивно ясен каждому обывателю, если он всерьез задумывается о том, кто же он есть. Независимо от того, как позиционирует себя гражданин России в своем самоопределении, он будет искать опору в определенном ценностном ряду. Это касается не только России. Это видно на примерах других стран и наций, особенно США и Франции, в значительной мере сконструировавших себя на основе определенных ценностей.

Святослав Игоревич Каспэ — профессор Высшей школы экономики, лауреат премии в области общественно-научной литературы «Общественная мысль» за 2008 год, которую вручает Институт общественного проектирования, за книгу «Центры и иерархии: пространственные метафоры власти и западная политическая форма». Проблема, за которую он взялся в своей новой книге, не просто важная, она, если можно так выразиться, животрепещущая. А основательность, с которой Каспэ подошел к ее решению, — фундаментальная. И тем интереснее поспорить с уважаемым автором.

Французский пример для России

Проблема ведь заключается не только в том, чтобы сформировать национальные ценности, она скорее в том, возможно ли в такой стране, как Россия, с ее драматической историей, создать нацию с едиными ценностями, по крайней мере в настоящее время. Что надо сделать, чтобы этого добиться? И кто может это сделать?

Пример Франции показывает, что даже если существует некое преобладающее представление о национальных ценностях, отношение к ним граждан может существенно различаться. Как отмечает Каспэ, уже «аббат Сьейес, задавшись в своей знаменитой брошюре вопросом “Что такое третье сословие?” и уверенно ответив на него “Третье сословие есть совершенная, завершенная [complete] нация”, тем самым сознательно и намеренно вывел за пределы нации первое и второе сословия — каковое намерение и было в целом реализовано в ходе французского революционного nation-building, между прочим, до сих пор сохраняющего свой парадигматический статус». Но ведь первое и второе сословия не менее категорично отстаивали свою принадлежность к французской нации, что вылилось практически в столетнюю гражданскую войну, которую пережила Франция в XIX веке. Оказалось, что нация была одна, а ценности у разных ее представителей были разные. Более того, разными были даже их представления о том, когда и как французская нация возникла. Одни, «правые», выводили и до сих пор выводят происхождение Франции по меньшей мере от галлов, другие, «левые», — из Французской революции. Как пишет об этой проблеме исторического и все еще не изжитого противостояния бывший президент республики Жискар де Эстен в своей книге «Французы», до настоящего времени «разрыв между правыми и левыми в культурном плане сохраняет привкус столкновения между сторонниками Республики и ее более или менее скрытыми противниками. Подобное восприятие придает спорам практически непримиримый характер, как если бы их участники принадлежали к двум несовместимым друг с другом сообществам. Определения “правые” и “левые” воспринимаются не как варианты одной и той же позиции, но, напротив, содержат в себе мощный потенциал отторжения и разрыва».

Тем не менее в настоящее время можно говорить, что во Франции у носителей разных исторических ценностей есть общие демократические, республиканские ценности, в верности которым клянутся все от крайне правых до крайне левых. Чтобы этого достичь, Франции пришлось пережить Вторую мировую войну и поражение от Германии, после которого те, кто не признавал ценности республики и революции, как, например, сторонники лидера французских ультраправых Шарля Морраса, перешли на сторону Гитлера и в конце концов оказались исключены из французского общества, а те, кто выступил против нацистов, объединились вокруг этих ценностей.

Хотя и это объединение достаточно условно. Как написал в своей статье «Ленин и ленинизм сегодня и послезавтра» («Эксперт» № 1 за 2010 год) Эммануил Валлерстайн, «одним из основных способов достижения консенсуса во французском обществе стало допущение разных, порой противоречащих одна другой интерпретаций того, что происходило во время Французской революции и кем считать Наполеона. В результате различные группы французского общества празднуют, в сущности, разные революции, в зависимости от своих политических предпочтений».

Но если во Франции и через двести лет после революции сохраняется национальный раскол, и ценностный и исторический, то тем более это справедливо для России, что демонстрирует нам, возможно, не желая этого, в своей книге и сам Каспэ, когда переходит от теоретических построений к практическим предложениям о том, как нам построить российскую нацию.

Сколько в России сакрального

Как замечает Каспэ, «в любом обществе неизменно наличествует конститутивный элемент, который может быть обозначен как сакральное… он существует всегда и в этом смысле является вневременным». Проблема, которой не замечает Каспэ, состоит в том, что в России в силу ее исторического развития наличествует как минимум три или даже четыре основания такого рода сакрального: имперская история, революция 1917 года, причем в двух ее ипостасях, февральской и октябрьской, Великая Отечественная война и революция 1991 года. И у каждого из этих оснований есть свои сторонники, которые пытаются, каждый на своем сакральном, выстроить свои связи между ним и остальными событиями российской истории, рассматривая одни из них как предпосылки, а другие — как неизбежные следствия либо печальные исключения или искривления исторического процесса. Это пыталась сделать и советская власть, выстраивая цепочку зачастую сомнительных исторических связей между православными святыми, царскими полководцами, вождями крестьянских восстаний, борцами с самодержавием и большевистскими героями.

Но Каспэ не хочет смиряться с ценностным и историческим расколом российского общества и, как когда-то Сьейес отсекал от французской нации все связанное со старым режимом, предлагает отсечь от российской нации все связанное с советским идеологически и институционально, поскольку, как он пишет, «недифференцированное “советское” — своего рода “пробка”, закрывающая канал вменяемой и продуктивной коммуникации о сценариях nation-building в России».

Ключевым для преодоления советского прошлого, по мнению Каспэ, является отделение от него Великой Отечественной войны, 1418 дней которой «используются для оправдания 74 лет большевизма». Между тем, замечает Каспэ, «отделить войну от “советского”, как выясняется, можно», ссылаясь при этом на мнение патриарха Кирилла, который предложил рассматривать Победу как «чудо». Остается только задаться вопросом, почему чудо было явлено советскому, коммунистическому, режиму в 1945 году, а не царскому, православному, в 1917-м. Ясно, что это не объяснение. Кстати, такая попытка отделить событие от режима не нова для нашей истории. В свое время точно так же советская власть пыталась отделить победу 1812 года, и не только ее, от царского режима.

Проблема того, как зависят достижения того или иного режима от его характера, не решается так просто, как это предлагает Каспэ. Взять хотя бы наши достижения в космосе. Казалось бы, при чем тут характер власти? Как пишет Каспэ, «воспроизводимость пилотируемой космонавтики в совершенно ином институциональном контексте экспериментально доказывает неправомерность выстраивания тут жесткой каузальной связи (точно так же, как ничего naturaliter “капиталистического” нет, скажем, в ядерной энергии)». Это, конечно, так, но в том, что нищая, разоренная войной страна сумела в кратчайшие сроки восстановиться и даже добиться победы в космосе над страной, которая на войне только нажилась, бесспорно, есть результат способности плановой экономики к величайшей мобилизации ресурсов. Это же касается и победы в войне. Другое дело, что цена этой мобилизации зачастую была ужасной. Но это вечный вопрос из разряда таких: стоят ли красоты Петербурга жизней многих тысяч крестьян, погибших при его строительстве? Мы должны помнить обо всех этих жертвах российской истории и чтить их, но достижения петровского и сталинского времени не отделить от их имен. И от Петербурга тоже не отречься.

О том, что общественная система Советского Союза имеет значение при оценке результатов войны, пишут те же Иммануил Валлерстайн и Георгий Дерлугьян в статье «История одного падения» («Эксперт» № 1 за 2011 год): «Успех этой стратегии развития (предложенной советской властью. — “Эксперт”) был подтвержден победой в 1945 году и породил много подражаний по всему миру в различных социалистических и националистических цветах».

Сакральность революции

Но как ни важна была победа в войне, по-настоящему ключевым моментом в истории России и всего мира в ХХ веке была революция 1917 года, о которой Каспэ совсем не вспоминает, хотя, чтобы десоветизировать российскую историю, необходимо в первую очередь рассчитаться с революцией, поскольку именно она сформировала советский ценностный ряд. Воспоминания о нашей революции в настоящее время оттеснены на задний план общественного сознания. Но возвращение к ней неизбежно, поскольку самое важное, что остается от революции в памяти потомков, — это ценности, которые она привнесла в общество. И, «вышибая пробку советского», мы неизбежно должны ответить на вопрос, как к ним относиться.

Во-первых — это утверждение трудовой морали через неприятие праздности и воспитание отношения к труду как главному делу жизни. Знаменитое выражение «трудовые будни — праздники для нас», эта неоднократно осмеянная реклама советского образа жизни, вполне может быть рекламой буржуазного образа жизни в его протестантской ипостаси.

На сходство протестантской и коммунистической морали обратил внимание известный писатель и публицист Александр Кустарев: «Внешнее сходство между протестантским и советско-коммунистическим синдромом бросается в глаза и взывает к осмыслению. Только в этих двух умонастроениях Нового времени откровенно провозглашен и доминирует деятельно-созидательный и природопреобразовательный дух».

В то же время в современном российском общественном сознании фактически восторжествовало представление о том, что свобода и собственность утверждаются не ради свободного труда, а ради праздности. А тяжелый труд — участь неудачников. Но разве все это лишает трудовую мораль ценности?

Во-вторых — это искреннее, хотя в чем-то даже карикатурное стремление нашей революции буквально воплотить в жизнь христианское «блаженны нищие духом», подвергнутое в новой России такому же осмеянию, как ленинские «кухарки, управляющие государством». Образы Шарикова и Швондера как символ нашей «хамской» революции стали нарицательными и противопоставляются светлому образу высокой интеллигентной аристократичности. Но, если вдуматься, эти образы олицетворяют пропасть, разделявшую дореволюционное общество, преодолеть которую смогла только революция. И так же, как на смену поколению наглых растиньяков эпохи раннего капитализма пришли их дети, отвергнувшие в 1968 году буржуазную растиньяковщину, так на смену шариковым и швондерам, этим пролетарским растиньякам, пришло поколение их правнуков, многие из которых с ужасом и стыдом вспоминают прошлое своих прародителей. Но им следует помнить, что именно революция 1917-го позволила им самим стать новыми Преображенскими. Значительная часть нашей новой экономической и политической элиты, в том числе считающей себя демократической, не понимает этого и проникнута презрением к тем, «кто опоздал», ко всем этим шариковым, как ретроспективно в 1917 году, так и в настоящее время. Но разве это обстоятельство лишает ценности стремление к равенству?

И в-третьих — это утверждение социальной справедливости. Можно сколько угодно говорить о неудаче советского проекта, о невозможности достижения социальной справедливости, но точно так же можно говорить о невозможности «свободы, равенства, братства». И как после Французской революции мир стал более свободным, так и после нашей революции мир стал более справедливым. И хотя сейчас справедливость в нашей стране не в почете, это не лишает ее ценности.

Наконец, если уж где-то и можно было говорить о победе мультикультурализма, то, конечно, в Советском Союзе. За семьдесят с небольшим лет советской власти основная часть этнических сообществ, обитавших на территории царской России, обрела характер современных наций, полноценную национальную культуру, а часто — и впервые за всю историю своего существования — письменный язык, полноценное национальное самосознание и полноценную национальную территорию. Как отметил крупнейший британский историк Эрик Хобсбаум, «именно коммунистический режим принялся сознательно и целенаправленно создавать этнолингвистические территориальные “национально-административные единицы” (то есть “нации” в современном смысле) — создавать там, где прежде они не существовали или где о них никто всерьез не помышлял…». Для оценки достижений этой политики достаточно сравнить современный Афганистан, где в местных медресе до сих пор обсуждается вопрос о правильности гелиоцентрической системы, и советскую Центральную Азию, сохранившую, несмотря на все потери последних лет, не только всеобщую грамотность, которой до сих пор нет во многих азиатских странах, но и обязательное среднее образование, и разветвленную систему современного высшего образования.

Можно, наверное, считать все эти ценности «пробкой», которая не дает нам заняться национальным строительством, но в стране всегда найдутся люди, которые будут выстраивать свое представление о нации, основанное именно на этих ценностях.

Тэги: <<россияне>>, nation-building, вов,вмв, демократия,свобода,права, заметка, исторический, история, каспэ, коммунизм,большевизм, любознательный, мировой, миф, наука, нация, неангажир., общегосударственный, отношение, политика(видео, политолог, российский, россия, россия,ссср,русский, сакральный, святослав, социо-гуманитарные, ссср, ссылка, тексты), франций, ценность, этносы, этносы,межэтнические, язык

Альберт Эйнштейн:Почему социализм? 2012-06-10 16:59:51

clck.ru/1BF5w

+ развернуть текст сохранённая копия + развернуть текст сохранённая копия

clck.ru/1BF5w

Стоит ли высказываться о социализме человеку, который не является специалистом в экономических и социальных вопросах? По ряду причин думаю, что да.

Давайте сначала рассмотрим этот вопрос с точки зрения научного знания. Может показаться, что между астрономией и экономикой нет существенных методологических различий. И в той и в другой ученые стараются открыть общие законы для определенной группы явлений, чтобы как можно яснее понять связь между ними. Но на самом деле методологические различия существуют. Открытие общих законов в области экономики затруднено тем обстоятельством, что наблюдаемые экономические явления подвержены воздействию многих факторов. И оценить каждый из них в отдельности крайне трудно.

К тому же, хорошо известно, что опыт, накопленный с начала так называемого цивилизованного периода человеческой истории, был в значительной мере ограничен и подвержен влиянию причин по своей природе неэкономических. Например, большинство великих государств обязаны своим появлением завоеванию. Народы-завоеватели делали себя юридически и экономически правящим классом завоеванной страны. Они присваивали себе монопольное право на владение землей и выбирали жрецов только из своих рядов. Эти жрецы, в руках которых был контроль над образованием, сделали классовое разделение общества постоянным и создали систему ценностей, которой люди стали руководствоваться в своем общественном поведении, по большей части бессознательно.

Эта историческая традиция остается в силе. Нигде мы не преодолели того, что Торстен Веблен называл «хищнической фазой» человеческого развития. Существующие экономические факты принадлежат к ней, и законы, которые мы можем вывести из этих фактов, неприложимы к другим фазам. А так как цель социализма и состоит именно в том, чтобы преодолеть хищническую фазу человеческого развития ради более высокой, экономическая наука в ее настоящем виде не способна прояснить черты социалистического общества будущего.

Во-вторых, социализм обращен к социально-этической цели. Наука же не способна создавать цели. Еще менее — воспитывать их в человеке. В лучшем случае, наука может предоставить средства к достижению определенных целей. Но сами цели порождаются людьми с высокими этическими идеалами. И, если эти цели не мертворожденные, а обладают жизненной силой, их принимают и осуществляют те массы людей, которые полусознательно определяют медленную эволюцию общества.

Вот почему нам следует проявлять осторожность, чтобы не преувеличить значение науки и научных методов, когда дело касается человеческих проблем. И не следует полагать, что только эксперты имеют право судить о вопросах, влияющих на организацию общества.

Вот же некоторое время несчетные голоса утверждают, что человеческое общество находится в состоянии кризиса и потеряло стабильность. Для такой ситуации характерно, что люди испытывают безразличие или даже враждебность по отношению к большим или малым группам, к которым они принадлежат. В качестве примера, позвольте привести один случай из моего личного опыта. Недавно я обсуждал опасность новой войны, которая, на мой взгляд, была бы серьезной угрозой существованию человечества, с одним умным и благожелательным человеком. Я заметил, что только наднациональная организация могла бы стать защитой от такой опасности. На что мой собеседник спокойно и холодно сказал мне: «Почему вы так сильно настроены против исчезновения человеческой расы?»

Я уверен, что еще столетие назад никто не мог бы так легко сделать заявление подобного рода. Его сделал человек, который безуспешно пытался обрести какой-то баланс внутри себя и потерял надежду на успех. Это выражение мучительного одиночества и изоляции, от которых в наши дни страдают так много людей. В чем причина этого? Есть ли выход?

Легко задать такие вопросы, но трудно ответить на них с какой-либо определенностью. Тем не менее, я должен постараться ответить на них насколько позволяют мои силы, хотя и хорошо сознаю, что наши чувства и стремления часто противоречивы и неясны и что их нельзя объяснить легкими и простыми формулами.

Человек одновременно одинокое и социальное существо. Как существо одинокое он старается защитить свое существование и существование наиболее близких ему людей, удовлетворить свои желания и развить свои врожденные способности. Как социальное существо он ищет признания и любви других людей, хочет разделять их удовольствия, утешать их в горе, улучшать условия их жизни.

Именно существование этих разнородных, зачастую противоречащих друг другу стремлений отличает особых характер человека, а их конкретная комбинация определяет как степень внутреннего равновесия, которого человек способен достичь, так и степень его возможного вклада в благополучие всего общества. Не исключено, что соотношение этих двух побуждений, в основном, передается по наследству. Но становление личности, в конечном счете, формируется окружением, в котором развивается человек, структурой общества, в котором он растет, его традицией и оценкой, которую общество дает тому или иному типу поведения.

Для отдельного человека абстрактное понятие «общество» означает сумму его прямых и косвенных отношений к своим современникам и ко всем людям прошлых поколений. Человек способен мыслить, чувствовать, желать и работать сам по себе. Но в своем физическом, умственном и эмоциональном существовании он настолько зависит от общества, что вне общества ни думать о человеке, ни понять его невозможно. Именно «общество» обеспечивает человека пищей, одеждой, жильем, инструментами труда, языком, формами мысли и большей частью ее содержания. Его жизнь стала возможной благодаря труду и достижениям многих миллионов в прошлом и настоящем, которые прячутся за этим маленьким словом «общество».

Поэтому очевидно, что зависимость человека от общества является природным фактом, который нельзя отменить, как и в случае пчел и муравьев. Однако, в то время как жизненные процессы муравьев и пчел управляются, вплоть до мельчайших деталей, их жесткими наследственными инстинктами, типы социального поведения и взаимоотношения человеческих существ сильно варьируются и подвержены изменениям.

Память, способность создавать новые комбинации, дар речевого общения сделали возможными для человечества такие формы жизнедеятельности, которые не диктуются биологической необходимостью. Они выражаются в традициях, общественных институтах и организациях; в литературе; в научных и инженерных достижениях; в произведениях искусства. Это объясняет, каким образом человек способен, в известном смысле, влиять на свою жизнь своим поведением и что в этом процессе участвуют сознательное мышление и желание.

При рождении человек наследует определенную биологическую конституцию, которую мы должны признать фиксированной и неизменной и которая включает природные побуждения, свойственные человеческому роду. К этому, в течение своей жизни, человек приобретает и определенную культурную конституцию, которую он усваивает от общества через общение и многие другие виды влияния. Именно эта культурная конституция меняется со временем и в большей степени определяет отношения между человеком и обществом.

Современная антропология, с помощью сравнительного изучения так называемых примитивных культур, учит нас, что социальное поведение людей может разниться в огромной степени и зависит от культурной модели и типа организации, которые доминируют в данном обществе. Именно на этом и основаны надежды тех, кто стремится улучшить участь человека. Человеческие существа не осуждены своей биологической конституцией на взаимное уничтожение или на милость жестокой судьбы, причина которой в них самих.

Если мы спросим себя, как должны быть изменены структура общества и культура человека для того, чтобы сделать человеческую жизнь как можно более удовлетворяющей, нам следует постоянно помнить, что существуют определенные условия, которые мы не можем изменить.

Как уже было сказано, биологическая природа человека не может быть подвергнута изменениям. Более того, технологические и демографические процессы последних столетий создали условия, которые останутся с нами надолго. При высокой концентрации населения, чье существование зависит от производства товаров, исключительная степень разделения труда и высокоцентрализованный аппарат производства являются абсолютно необходимыми. То время, кажущееся нам теперь идиллическим, когда отдельные люди или сравнительно небольшие группы могли быть совершенно самодостаточны, — это время ушло навеки. Не будет большим преувеличением сказать, что уже сейчас человечество представляет собой одно планетарное сообщество в производстве и потреблении.

Теперь я могу коротко изложить свое мнение о сущности современного кризиса. Речь идет об отношении человека к обществу. Как никогда раньше человек осознает свою зависимость от общества. Но эту зависимость он ощущает не как благо, не как органическую связь, не как защищающую его силу, а скорее как угрозу его естественным правам или даже его экономическому существованию.

Более того, его положение в обществе таково, что заложенные в нем эгоистические инстинкты постоянно акцентируются, в то время как социальные, более слабые по своей природе, все больше деградируют. Все человеческие существа, какое бы место в обществе они ни занимали, страдают от этого процесса деградации.

Неосознанные узники своего эгоизма, они испытывают чувство опасности, ощущают себя одинокими, лишенными наивных, простых радостей жизни. Человек может найти смысл в жизни, какой бы короткой и опасной она ни была, только посвятив себя обществу.

Действительным источником этого зла, по моему мнению, является экономическая анархия капиталистического общества. Мы видим перед собой огромное производительное сообщество, чьи члены все больше стремятся лишить друг друга плодов своего коллективного труда. И не силой, а по большей части соблюдая законом установленные правила. В этой связи важно понять, что средства производства, то есть все производственные мощности, необходимые для производства как потребительских так и капитальных товаров, могут быть и по большей части являются частной собственностью отдельных лиц.

Для простоты изложения я буду называть «рабочими» всех тех, кто не владеет средствами производства, хотя это и не вполне соответствует обычному использованию этого термина. Владелец средств производства имеет возможность купить рабочую силу рабочего. Используя средства производства этот рабочий производит новую продукцию, которая становится собственностью капиталиста. Самое существенное в этом процессе заключается в соотношении между тем, что рабочий производит и сколько ему платят, если то и другое измерять в их действительной стоимости. Поскольку трудовой договор является «свободным», то что рабочий получает, определяется не действительной стоимостью произведенной им продукции, а его минимальными нуждами и соотношением между потребностью капиталиста в рабочей силе и числом рабочих конкурирующих друг с другом за рабочие места. Важно понять, что даже в теории заработная плата рабочего не определяется стоимостью произведенного им.

Частному капиталу свойственна тенденция к концентрации в руках немногих. Это связано отчасти с конкуренцией между капиталистами, отчасти потому, что техническое развитие и углубляющееся разделение труда способствует формированию все более крупных производственных единиц за счет меньших. В результате этих процессов появляется капиталистическая олигархия, чью чудовищную власть демократически организованное общество не может эффективно ограничивать.

Это происходит потому, что члены законодательных органов отбираются политическими партиями, а на них так или иначе влияют и в основном финансируют частные капиталисты, которые тем самым на практике встают между электоратом и законодательной сферой. В результате, народные представители в действительности недостаточно защищают интересы непривилегированных слоев населения.

Более того, при существующих условиях частные капиталисты неизбежно контролируют, прямо или косвенно, основные источники информации (прессу, радио, образование). Таким образом, для отдельного гражданина чрезвычайно трудно, а в большинстве случаев практически невозможно, прийти к объективным выводам и разумно использовать свои политические права.

Положение, существующее в экономике, основанной на частнокапиталистической собственности, отличает два основных принципа: вo-первых, средства производства (капитал) являются частной собственностью и их владельцы распоряжаются ими как хотят; во-вторых, трудовой договор заключается свободно.

Конечно, в этом смысле такой вещи, как чистый капитализм, не существует. В особенности необходимо отметить, что в результате длительных и ожесточенных политических сражений рабочим удалось завоевать несколько улучшенный «трудовой договор» для определенных категорий трудящихся. Но в целом, современная экономика немногим отличается от «чистого» капитализма.

Производство осуществляется в целях прибыли, а не потребления. Не существует никакой гарантии, что все, кто может и желает работать, будут всегда способны найти работу. Почти всегда существует «армия безработных». Рабочий живет в постоянном страхе потерять работу.

Поскольку безработные и низкооплачиваемые рабочие не могут служить прибыльным рынком сбыта, производство потребительских товаров ограничено, что приводит к тяжелым лишениям.

Технический прогресс часто влечет за собой рост безработицы, вместо того чтобы облегчать бремя труда для всех. Стремление к прибыли, в сочетании с конкуренцией между отдельными капиталистами, порождает нестабильность в накоплении и использовании капитала, что приводит к тяжелым депрессиям.

Неограниченная конкуренция ведет к чудовищным растратам труда и к тому изувечиванию социального сознания отдельной личности, о котором я уже говорил. Это изувечивание личности я считаю самым большим злом капитализма. Вся наша система образования страдает от этого зла. Нашим учащимся прививается стремление к конкуренции; в качестве подготовки к карьере, их учат поклоняться успеху в приобретательстве.

Я убежден, что есть только один способ избавиться от этих ужасных зол, а именно путем создания социалистической экономики с соответствующей ей системой образования, которая была бы направлена на достижение общественных целей. В такой экономике средства производства принадлежат всему обществу и используются по плану.

Плановая экономика, которая регулирует производство в соответствии с потребностями общества, распределяла бы необходимый труд между всеми его членами способными трудиться и гарантировала бы право на жизнь каждому мужчине, женщине и ребенку.

Помимо развития его природных способностей, образование человека ставило бы своей целью развитие в нем чувства ответственности за других людей, вместо существующего в нашем обществе прославления власти и успеха.

Необходимо помнить, однако, что плановая экономика это еще не социализм. Сама по себе, она может сопровождаться полным закрепощением личности. Построение социализма требует решения исключительно сложных социально-политических проблем: учитывая высокую степень политической и экономической централизации, как сделать так, чтобы бюрократия не стала всемогущей. Как обеспечить защиту прав личности, а с ними и демократический противовес власти бюрократии?

Ясность в отношении целей и проблем социализма имеет величайшее значение в наше переходное время. Так как в настоящее время свободное, без помех обсуждение этих проблем находится под мощным табу, я считаю выход в свет этого журнала важным общественным делом.

Тэги: а.эйнштейн, бюрократия, демократия, демократия,свобода,права, история, коммунизм,большевизм, любознательный, мировой, наука, политика(видео, правый, социализм, социо-гуманитарные, ссылка, тексты), человек, экономика

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...

Главная / Главные темы / Тэг «большевизм»

|

Взлеты Топ 5

Падения Топ 5

|