|

Какой рейтинг вас больше интересует?

|

Главная /

Каталог блоговCтраница блогера маруся551/Записи в блоге |

|

маруся551

Голосов: 2 Адрес блога: http://www.liveinternet.ru/users/1337200/ Добавлен: 2008-03-20 20:00:45 блограйдером Laminaria |

Рождественская (Казанская) церковь

2015-07-28 19:11:18 (читать в оригинале)Рождественская (Казанская) церковь

Там, где сейчас расположен Казанский собор, в начале XVIII века была переведенская слобода. Рядом с пересечением Невской першпективы и речки Кривуши находились деревянные строения госпиталя и дома его служащих. При этом госпитале в 1710 году была построена часовня, а спустя два года на её месте появилась деревянная церковь Рождества Богородицы.

24 августа 1733 года вышел именной указ императрицы Анны Иоанновны о возведении здесь нового каменного храма. Автором проекта каменной церкви Рождества Богородицы часто называют М. Г. Земцова. Но более поздние исследования доказывают, что им был архитектор И. Я. Бланк. Заложен храм был 6 сентября того же года. Кирпичные стены храма были возведены уже к сентябрю 1734-го, после чего плотник Иоганн Геринг подписался, что:

"зделает он плотничною работою на колоколне шпиц, стропила, лантернин, кровлю покроет гонтом, купол и лантернин и шпиц обошьёт досками по чертежу; да столярною работою зделает с лица и внутри окна и двери, капители и базы, цимазы, базаменты, архитравы, триглифы, карнизы, лестницы и крыльца деревянные и часовые круги и с резною работою и с точною боляс, кроме статуй резных, совсем зделает самою чистою работою по чертежу" [Цит. по: 5, с. 265, 266].

Карниз Рождественской церкви украшали скульптуры апостолов и других святых. Все элементы архитектурного оформления были выполнены в дорическом ордере.

Строительство храма было завершено в сентябре 1736 года, когда купол обили жестью. Торжественное освящение церкви состоялось 23 июня 1737 года в присутствии императрицы.

Многоярусная колокольня (высотой 58 метров) новой Рождественской церкви стала заметным украшением Невского проспекта. Её шпиль перекликался со шпилем построенной в это же время башни Адмиралтейства. Вокруг храма был организован сад, окружённый оградой из кирпичных столбов и деревянной решётки.

2 июля 1737 года сюда перенесли Казанскую икону Божией Матери. В Санкт-Петербург эта реликвия, принадлежавшая царице Прасковье Фёдоровне, была привезена ещё при Петре I в 1708 году. До переноса в новый храм она хранилась в деревянной часовне на посадской улице, затем в Троицком соборе на Троицкой площади. Освящение церкви состоялось 13 июня (по мнению историка П. Я. Канна) или 3 июля 1737 года. Второй вариант кажется более логичным, если учитывать дату переноса сюда Казанской иконы. На церемонии присутствовала Анна Иоанновна. По хранимой здесь иконе церковь в народе стали именовать "Казанской".

Во время правления Елизаветы Петровны церковь получила статус собора, храм официально стал называться Казанским. Во второй половине XVIII - начале XIX веков он был главным в Санкт-Петербурге. В 1739 году здесь венчались принцесса Анна Леопольдовна и принц Антон Ульрих. В 1745 году - будущие императоры Пётр III и Екатерина II. С тех пор здесь венчались члены царской семьи. В 1762 году после дворцового переворота в Казанском соборе принимала присягу гвардии Екатерина II. В 1773 году Казанская церковь стала местом венчания будущего императора Павла I и принцессы Гессен-Дармштадская.

Строительство Казанского собора

Казанский собор, проект Д. Кваренги

Казанский собор, проект Д. Кваренги

К концу XVIII века здание Казанского собора обветшало, перестало соответствовать сложившемуся к тому времени облику парадного Невского проспекта.

Конкурс на проект нового храма был проведён в 1797-1800 годах. Задача перед участвовавшими в нём архитекторами была чрезвычайно сложна. По требованию Павла I он должен был походить на собор Святого Петра в Риме, построенный Микеланджело Буонарроти и другими выдающимися зодчими эпохи возрождения. Новый Казанский собор обязательно должен был получить колоннаду, подобную той, которую пристроил к собору святого Петра Джованни Лоренцо Бернини. Среди поставленных задач перед архитекторами также стояла необходимость вписать новое монументальное здание в уже сформировавшееся архитектурное пространство. По православным традициям алтарь должен был обращён на восток, а главный фасад - на запад, то есть не на Невский проспект, а на Мещанскую (ныне Казанскую) улицу.

В конкурсе с самого начала приняли участие Ч. Камерон, П. Гонзага и А. Н. Воронихин. В 1800 году в Петербург прибыл Ж. Ф. Тома де Томон, тоже успевший предоставить свой проект.

Первоначально Павлом I был принят проект Чарльза Камерона. Но при поддержке графа А. С. Строганова, ответственного за строительство, работы были поручены Андрею Никифоровичу Воронихину. Его проект был утверждён Павлом I 14 ноября 1800 года. Данное решение широко обсуждалось в обществе. Особенно указывалось на то, что Воронихин был бывшим крепостным Строгановых (получил вольную в 1786 году).

В 1800 году была создана "Комиссия о построении Казанской церкви" во главе с графом А. С. Строгановым. Она получила широчайшие полномочия. Комиссия распоряжалась всеми ассигнованиями на постройку собора, ей были переданы государственные кирпичные заводы, Олонецкие мраморные каменоломни и материалы с мызы Пелла.

В 1801 году она доложила императору о необходимости построить колокольню и дома для клира. На эту просьбу Павел I ответил отказом: "В Риме у Петра нет колокольни, а нам и подавно ни к чему! Что касается церковнослужителей, эти без жилья не останутся". Позже священнослужителям достался жилой дом на углу Невского проспекта и Казанской улицы (Невский пр., 25). Колокольню так и не построили, колокола разместили в проёмах на колоннаде собора.

На церемонии закладки Казанского собора Павел I уже не присутствовал в виду того что был убит в марте 1801 года. 27 августа в закладке участвовал его сын, новый император - Александр I. Газета "Северная Почта или Новая Санктпетербургская газета" описала торжество следующим образом:

"Минувшего Августа в 27 день положено основание святому храму во имя Пресвятые Богородицы чудотворная ея иконы Казанския, при Высочайшем присутствии ИХ ИМПЕРАТОРСКИХ ВЕЛИЧЕСТВ, ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВИЧА, Супруги ЕГО Государыни Императрицы ЕЛИСАВЕТЫ АЛЕКСЕЕВНЫ и Матери ЕГО вдовствующей ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ МАРИИ ФЁДОРОВНЫ, Их Императорского Высочеств, Государя Цесаревича и Великого Князя КОНСТАНТИНА ПАВЛОВИЧА, Государыни Великой Княгини ЕЛЕНЫ ПАВЛОВНЫ и Супруга Ея Светлейшего Наследного Принца Баден-Баденского Карла Людвиха, Супруги Его Принцессы Амалии Фридерики и Фамилии Его, следующим образом: По прибытии ИХ ИМПЕРАТОРСКИХ ВЕЛИЧЕСТВ в 1 часу по полудни в соборную Казанския Богоматери церковь, встречены были ИХ ВЕЛИЧЕСТВА при входе в оную Высокопреосвященным Амвросием, Митрополитом Новгородским, Санктпетербургским, Эстляндским и Выборгским, Преосвященным Иринеем Архиепископом Псковским и Рижским и всем знатнейшим Духовенством в облачении. также Членами Высочайше учреждённой о построении оной церкви Комиссии, в предшествии которых изволили ИХ ИМПЕРАТОРСКИЕ ВЕЛИЧЕСТВА и Их Императорские Высочества следовать к назначенному для созидания вышеупомятуного храма месту, где приготовлен был мраморный камень с сделанными внутри оного впадинами для положения во первых медалей с грудным изображением ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВИЧА и с надписью на обороте означаюшею день основания храма 27 Августа 1801 года и монет золотых и серебряных разного достоинства, во вторых кирпичей яшмовых и агатовых с вензловым ИХ ИМПЕРАТОРСКИХ ВЕЛИЧЕСТВ Именами, и наконец позлаченной бронзовой доски и надписью следующего содержания:

«Лета Господня 1801 года Августа 27го дня положено основание святому храму сему во имя пресвятыя Богородицы чудотворная ея иконы казанския, повелением блаженныя памяти Государя Императора Павла Петровича, в царствование же и при Высочайшем присутствии Благочестивейшаго Самодержавшейшаго Великаго ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВИЧА всея России, Супруги ЕГО Благочестивейшия ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ ЕЛИСАВЕТЫ АЛЕКСЕЕВНЫ и Матери ЕГО Благочестивейшия ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ МАРИИ ФЁДОРОВНЫ, в первое лето по Взошествии на ПРЕСТОЛ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА. - Строил Архитектор Воронихин.»

По совершении водоосвящения и молебна, когда ИХ ИМПЕРАТОРСКИЕ ВЕЛИЧЕСТВА и Их Императорские Высочества изволили приступить к вышеупомянутому приуготовленному для закладки месту, то Члены Комииссии имели щастие подносить ИХ ВЕЛИЧЕСТВАМ и Высочествам, также и Светлейшим Принцам и Принцессам Баден-Баденским и Мекленбургским на позлащенных блюдах следующие принадлежности, кои разставлены были на богато убранных столах, а именно: Господин Обер-Камергер, Сенатор, Императорской Академии Художеств Президент и Кавалер Граф Строганов - медали и монеты. Господин Тайный Советник, Интендант и Кавалер Ходнев - лопатки, Господин Действительный Статский Советник и Кавалер Старов - яшмовые и агатовые с вензеловыми ИХ ИМПЕРАТОРСКИХ ВЕЛИЧЕСТВ Именами кирпичи. Господин Статский Советник Пушкин - молоток, а в заключение позлащенную бронзовую с надписью доску Господин Архитектор коллежский Ассесор Воронихин. При положении ЕГО ИМПЕРАТОРСКИМ ВЕЛИЧЕСТВОМ перваго камня выпалено было как с Санктпетербургской крепости, так и с Адмиралтейства из пушек сто один выстрел. Наконец все сие торжество заключено было провозглашением многолетия за Высочайшее здравие и при сих возклицаниях ИХ ИМПЕРАТОРСКИЕ ВЕЛИЧЕСТВА и Их Императорские Высочества, с прочими Высокими Особами изволили возвратиться с таким же порядком." [Цит. по: 7, с. 5-7]

Проект западного фасада

Проект западного фасада

Изначально Казанский собор планировали возвести к 1804 году, однако в действительности работы затянулись более чем на 10 лет. Строился собор южнее Рождественской церкви, всё это время она продолжала свою работу. Имеющиеся к тому времени строения на углу Невского проспекта и Мещанской улицы и близ Зимина переулка были снесены (11 частных домов). За каждый из них владельцам было заплачено по 500 рублей [3].

Подготовка к строительству проходила на фоне патриотического подъёма. Это стало причиной того, граф Строганов предложил возводить Казанский собор только силами русских мастеров, только из отечественных строительных материалов.

На время строительства Воронихин переселился в дом №27 по Невскому проспекту.

Первое время, рабочие занятые на стройке жили за городом в землянках. Некоторых из них разместили в бараках на Конюшенной площади. Подавляющее число строителей являлось крепостными крестьянами и вынуждены были все заработки отдавать своим хозяевам. Ярославская и Вологодская губернии поставляли на стройку каменщиков, Костромская - плотников, Олонецкая - гранильщиков, белорусские области - землекопов.

Рабочий день строителей Казанского собора летом устанавливался с 4 часов утра до 9 часов вечера. Зимой - с 5 часов утра до 8 часов вечера. Обеденный перерыв летом составлял 2 часа, зимой - 1 час. Для сезонных рабочих сезон начинался весной, а заканчивался в октябре. Многие из них подписывали новый контракт и обещали вернуться в следующем году. При этом у работника отбирался паспорт, выдавался "аванс". Заработная плата при строительстве Казанского собора была примерно равна средней по городу. Каменщикам платили до одного рубля за рабочий день, но не серебром, а ассигнациями. Одна ассигнация тогда стоила примерно 80 копеек. Очевидец вспоминал:

"Приходящие на летние заработки рабочие - строители, плотники, каменщики, штукатуры, начинают работу в 5 часов утра и продолжают её до 9 часов вечера, с двухчасовым обеденным перерывом... Они ночуют за городом, во дворах или конюшнях, на земле. Их пища состоит из воды, кваса, хлеба, муки или огурцов; они чрезмерно напрягают свои силы, чтобы собрать немного денег и, по возвращении домой, зарывают их тотчас в землю, чтобы их господа или управляющие не смогли бы их отнять, и случайное происшествие или смерть погребают навсегда в земле серебро." [Цит. по: 3, с. 32]

На стройке работали не только оброчные крестьяне. Например, для украшения храма в 1810 году у помещика Теплова за 1 000 рублей был куплен крепостной художник Тарас Иванов.

Строители Казанского собора часто страдали от своего бесправия. Сохранился документ - жалоба строителей Мохнаткина и Чобыкина, которых подрядчик не только обсчитал и лишил паспортов, но и приказал заковать их в рогатки. Обер-полицмейстер оставил эту жалобу без внимания.

Иностранцы так описывали русских рабочих:

"Им, этим простым мужикам в рваных полушубках, не нужно было прибегать к различным измерительным инструментам; пытливо взглянув на указанный им план или модель, они точно и изящно их копировали. Глазомер этих людей чрезвычайно точен. С окончанием постройки собора торопились; несмотря на зимнее время и 13-15 градусов мороза, работы продолжались даже ночью. Крепко зажав кольцо фонаря зубами, эти изумительные работники, забравшись на верх лесов, старательно исполняли своё дело. Способность даже простых русских в технике изящных искусств поразительна." [Там же]

Большую помощь при строительстве храма оказал военный губернатор Петербурга Михаил Илларионович Кутузов. Он по первому требованию Воронихина предоставлял территории для мастерских и складов, выделял солдат для неотложных и трудоёмких работ.

Из-за того, что главный вход в Казанский собор по правилам православной церкви должен был быть устроен не со стороны Невского проспекта (с севера), а со стороны Казанской улицы (с запада), Воронихин сделал входы с обеих сторон здания. Северная колоннада собора архитектурно объединила здание с Невским проспектом. Боковые порталы колоннады служили проездами в сторону набережной Екатерининского канала и Казанской улицы.

Проектный план Казанского собора

Проектный план Казанского собора

Проект собора полностью осуществлён не был. Когда его сооружение подходило к концу, архитектор предложил построить колоннаду и с южной стороны здания, которая бы повторила северную, состоящую из 96 колонн. Эта идея замечена даже в записной книжке Александра I за 1819 год, где он планирует наиболее значимые постройки в центре Петербурга. Но построена южная колоннада так и не была.

Ещё в 1805 году была освобождена часть земли с запада от собора, до того момента принадлежавшая саду Воспитательного дома. Здесь был снесён один из его флигелей. С лета 1811 года по ноябрь 1812-го на этом участке возводили художественную ограду. На пьедесталах по краям решётки должны были стоять фигуры апостолов Петра и Павла. Для них под Выборгом были изготовлены две гранитные глыбы весом около 1 500 пудов. Одна из них утонула при погрузке на баржу, а вторая упала с платформы при её транспортировке к храму по улицам Петербурга. Несколько десятилетий кусок скалы перегораживал Аптекарский переулок. В конце концов этот камень пригодился для строительства фундамента Спаса-на-крови. Утонувшая глыба в 1911 году пошла на изготовление пьедестала памятника адмиралу С. О. Макарову в Кронштадте.

Строительные работы были завершены в 1811 году. В старой Рождественской церкви провели последнюю службу 26 августа. Сразу после неё казанскую икону переместили в установленную рядом палатку, после чего приступили к разборке старого храма [4]. 15 сентября состоялось освящение Казанского собора. Петербургская пресса так это описала:

"Вчерашний праздник священнейшего коронования Государя Императора и Государыни Императрицы ознаменован был здесь особенным торжеством, по случаю освящение в оный день новопостроенной Казанской Соборной Церкви. Торжество сие происходило самым блистательным образом в присутствии Его Императорского Величества и всей Августейшей Фамилии. Начиная от Зимнего Дворца, до самого нового Собора, стояли в параде войска здешнего гарнизона. Все места со всех сторон усеяны были народом, к стечению коего благоприятствовала также прекраснейшая погода. Нельзя представить себе ничего величественнее, при виде бывшего по сему случаю крестного хода, когда Преосвященный Митрополит, вознеся на главу свою Святые Мощи для новой церкви, а два другие Архиерея, подняв Святую Икону Божией Матери, обходили вокруг сего великолепнейшего Храма, при сооружении коего, кажется, все искусства спорили между собою в совершенстве." [Цит. по: 7, с. 11]

Графом Строгановым Александру I были вручены ключи от нового храма. Его архитектора А. Н. Воронихина наградили орденом Анны второй степени и пожизненной пенсией.

С момента завершения строительства Казанского собора и до 1826 года перед колоннадой располагался деревянный обелиск. Воронихин предполагал наличие здесь каменного памятника, но из-за недостатка средств это осуществлено не было.

Фасады и интерьеры

Интерьер Казанского собора, нач. 1830-х гг.

Интерьер Казанского собора, нач. 1830-х гг.

В отделке Казанского собора использовались: олонецкий мрамор, выборгский и сердобольский гранит, рижский известняк. В наружной облицовке стен - пудостский известняк (из карьера близ деревни Пудость, в восьми километрах от Гатчины). Всего понадобилось 12 000 кубометров этого камня. Бригадой каменщиков руководил Самсон Суханов.

Длина здания с запада на восток - 72,5 метра, с севера на юг - 56,7 метра. Казанский собор стал самым высоким храмом начала XIX века. Его высота с куполом в разных источниках указывается разной. Так, в книге "Невский проспект" утверждается, что она составляет - 62 метра [1, с. 94]. Историк П. Я. Канн в статье "Казанская площадь" [4], а также А. А. Игнатенко в книге "Казанский собор. Страницы истории" [7] приводят другое число - 71,6 метра. Диаметр купола превышает 17 метров. Для него впервые в мировой строительной практике Воронихиным была применена металлическая конструкция. Снаружи купол изначально был покрыт тёмно-серым лужёным железом.

В нишах северного портика расположили четыре бронзовые скульптуры: князь Владимир (скульптор С. Пименов), Андрей Первозванный (В. И. Демут-Малиновский), Иоанн Креститель (И. П. Мартос) и Александр Невский (С. Пименов). У ног последнего размещены меч со львом, символом Швеции. На льва опирается русский щит.

Бронзовые двери входа с северной стороны здания являются копией дверей баптистерия (крестильного дома) во Флоренции, работы Лоренцо Гиберти (XV век). Их отливку и чеканку осуществил Василий Екимов уже после окончания строительства Казанского собора. Для этого ему понадобилось 182 пуда и 39 фунтов меди. Но Екимову не дали консультанта, который подсказал бы ему как правильно расположить на дверях десять библейских сюжетов. В итоге он сделал это произвольно. "Флорентийские врата" были установлены на своё место в 1811 году.

Северные аттики над боковыми проездами украшены панно, в центре которых изображён Моисей. Панно над восточные проездом, названное "Источение Моисеем воды в пустыне", создал И. П. Мартос. Над западным проездом находится барельеф "Медный змий в пустыне". Его создал И. И. Прокофьев. Автором барельефов северного портика ("Благовещение", "Поклонение пастырей", "Поклонение волхвов", "Бегство в Египет") стал Ф. Г. Гордеев.

Иконостас Казанского собора, 1911 г.

Иконостас Казанского собора, 1911 г.

Из барельефов внутри храма сохранились два: "Шествие на Голгофу" Ф. Ф. Щедрина и "Взятие Христа воинами в Гефсиманском саду" Д. Рашетта.

Казанской иконе Божией Матери был посвящён главный алтарь. Придел с правой стороны освящён во имя Рождества Пресвятой Богородицы, куда был перенесён иконостас из старой Рождественской церкви. С левой стороны находился придел во имя Святых Антония и Феодосия.

Зал Казанского собора действительно выглядит как зал дворца. Иконы для Казанского собора были написаны В. Боровиковским, О. Кипренским, А. Ивановым, Ф. Брюлло, К. Брюлловым. Интерьер здания украшают 56 монолитных колонн из красного гранита, добытого на острове Сорвали близ Выборга. Бронзовые капители колонн созданы на заводе Ч. Берда литейщиком Тарасом Котовым. Пол в зале покрыт несколькими тысячами пластин из шокшинского камня и олонецкого мрамора. Один из первых посетителей описал внутреннее убранство Казанского собора:

"Новые живописные и все скульптурные работы в оном Храме суть произведения Гг. Академиков и сочленов оной же Академии, а именно: Г. Шебуевым писан в куполе свод с изображением Господа Вседержителя во Славе, и два под оным куполом образа Святых Василия Великого и Григория Богослова; Г. Егоровым, местные образа Рождества Пресвятой Богородицы и Сошествия Святого Духа; Г. Бессоновым, образ Тайной Вечери; Царские же Двери большого иконостаса писаны Г. Боровиковским." [Цит. по: 7, с. 29]

Каменные пьедесталы, до сих пор стоящие по обе стороны колоннады, предназначались для скульптур архангелов Михаила и Гавриила. Эскиз фигур был заказан академику А. И. Иванову ещё в 1803 году. Но Комиссия по строительству собора работу Иванова забраковала. Новый проект создал скульптор И. П. Мартос. Ко времени открытия храма он изготовил фигуры из гипса, покрыл бронзовой краской в расчёте на будущую отливку фигур из бронзы. Но заменить их бронзовыми так и не удалось. Гипсовые архангелы настолько обветшали, что в 1824 году их пришлось убрать.

Судьбу собора изменила Отечественная война 1812 года. Построенный изначально для иконы, он превратился в хранилище реликвий войны. Перед принятием командования русской армией в соборе молился фельдмаршал М. И. Кутузов. Сюда свозили военные трофеи, в том числе 107 армейских знамён и полковых штандартов наполеоновских войск, 94 ключа от завоёванных восьми крепостей и 17 городов, жезл маршала Даву. К настоящему времени здесь осталось шесть трофейных знамён и 26 ключей в шести связках.

В декабре 1812 года генерал Платов через Кутузова передал церкви серебро, которая русская армия отняла у отступающих французов. Фельдмаршал предлагал, согласно желанию воинов, изготовить из драгоценного металла четыре фигуры евангелистов для внутреннего убранства Казанского собора. Модели фигур изготовил И. А. Мартос, но этот проект не понравился обер-прокурору Синода А. Н. Голицыну. Через несколько лет серебро решили использовать для изготовления нового иконостаса. Но в связи со строительством Исаакиевского собора на эту работу не было денег. Первоначальный иконостас был заменён на серебряный только в 1836 году. Его создал архитектор К. А. Тон.

Спешка при строительстве довольно быстро привела к осыпанию штукатурки внутри здания. В 1814 году её пришлось удалить, а вместе с ней и декорирующие иконостасы барельефы с изображениями евангелистов. Их заменили росписью по штукатурке.

Казанский собор до 1917 года

21 декабря 1812 года, когда русские войска вышли на границы империи, Казанский собор стал местом празднования полного освобождения русской земли от завоевателей. В феврале 1913 года в Казанский собор прибыли ключи города Варшавы, которые доставил в столицу генерал Васильчиков.

Могила М. И. Кутузова, 1913 г.

Могила М. И. Кутузова, 1913 г.

Особым событием для Казанского собора стали похороны фельдмаршала М. И. Кутузова 13 июня 1813 года. Его могила расположена напротив Казанской иконы.

Кутузов скончался 16 апреля 1813 года в городе Бунцлау. Там его тело набальзамировали, для чего внутренности вынули и захоронили на местном кладбище. Впоследствии возникла легенда, будто фельдмаршал повелел похоронить его сердце на месте смерти, на Саксонском тракте, дабы солдаты видели, что сердцем он остаётся с ними. Этот миф был развеян в 1933 году, когда произошло вскрытие гроба Кутузова:

АКТ. Ленинград, 1933 год, сентябрь 4-го дня. Комиссия в составе: директора Музея истории религии Академии наук СССР - проф. Богораза-Тана В. Г., учёного секретаря музея Блаканова В. Л., завед. Фондами музея Воронцова К. К., в присутствии представителя от П.П.ОГПУ тов. Бороздина П. Я. составили настоящий акт о нижеследующем.

Вскрыт склеп, в котором захоронен Кутузов М. И. Склеп находился в подвальном помещении музея. По вскрытии склепа обнаружен сосновый гроб (обтянутый красным бархатом с золотыми позументами), в котором оказался цинковый гроб, завинченный болтами, внутри которого обнаружен костяк с остатками сгнившей материи. Слева в головах обнаружена серебряная банка, в которой находится набальзамированное сердце. Весь процесс вскрытия был зафотографирован - было произведено 5 снимков.

Настоящий акт составлен в 2 экземплярах [Цит. по 2, с. 96]...

Над могилой Кутузова повесили Смоленскую икону Божией Матери из Александро-Невской лавры.

Казанский собор являлся тем местом, откуда Император и члены его семьи отправлялись в действующую армию. С его посещения начиналось и возвращение Александра I в столицу. До окончания войны с наполеоновской Францией храм оставался местом празднования наиболее значимых побед российских и союзных войск. 2 сентября 1813 года здесь отмечали взятие Берлина, спустя один год - победу при Бриенне и взятие Данцига. В апреле 1814 и в июле 1815 года здесь праздновалось взятие Парижа.

Казанский собор играл важную роль в жизни царской семьи. В Исаакиевском соборе членов царского дома крестили, в Петропавловском - хоронили, а здесь - венчали. Каждый год в марте здесь праздновалось восшествие на престол Александра I. Ежегодно 30 августа отсюда начинался крестный ход к Александро-Невской лавре. Этот день считался в Петербурге выходным.

В 1840-х годах купол Казанского собора покрыли светло-зелёной краской. Позже его покрытие имитировало бронзу.

26 октября 1893 года в Казанском соборе отпевали Петра Ильича Чайковского. Из-за огромного количества желающих проститься с композитором, было решено впускать посетителей в храм по билетам. Всего их было выдано 8 000. На литургии использовалась только музыка Чайковского, которую исполнял хор Императорской оперы. Из Казанского собора траурная процессия проследовала к Александро-Невской лавре, где композитор был похоронен.

Свечное освещение храма было заменено электрическим в 1903 году.

В 1910 году рассматривалось предложение восстановить фигуры архангелов Михаила и Гавриила на пьедесталах у колоннад. Но ни у правительства, ни у причта Казанского собора, не оказалось на это денег.

Примерно за две недели до февральской революции 1917 года по инициативе Общедоступного и передвижного театра в Казанском соборе была отслужена панихида по В. Ф. Комиссаржевской.

Казанский собор после 1917 года

Казанская площадь, 1984 г.

Казанская площадь, 1984 г.

Некоторое время после октябрьской революции администрация храма ещё продолжала развивать свою религиозную деятельность. В самом начале 1918 года настоятель Казанского собора протоиерей Философ Орнатский планировал устроить здесь пещерный храм имени святого Гермогена, который должен был бы повторить темницу Чудова монастыря в Москве, где погиб святитель Гермоген.

Но весьма скоро политика советской власти по отношению к церкви привела к тому, что о её развитии не могло быть и речи. Наоборот, количество прихожан сокращалось. Как отмечалось в 1924 году, в праздник Казанской иконы в соборе было всего лишь 60 человек, преимущественно старух. Из-за резкого уменьшения численности прихода сокращались и пожертвования. У причта не хватало денег на содержание здания.

Весной 1924 года советское правительство озаботилось состоянием архитектурных памятников, к которым продолжал причисляться и Казанский собор. Тогда выявилось плохое состояние кровли здания, которое 23 сентября дополнилось водой в подвалах из-за разрушительного наводнения. Последующие реставрацию стен и интерьеров собора проводили архитекторы А. П. Аплаксин, А. А. Парланд, художники Н. А. Бруни, Э. К. Липгард.

В апреле 1932 года Казанский собор был закрыт для верующих. По ходатайству Академии наук СССР в Казанском соборе начались работы по устройству к XV годовщине Октября первого музея по истории религии и атеизма [7, с. 84]. Казанскую икону Божией Матери перенесли в Князь-Владимирский собор, другие ценные иконы, живописные полотна и церковную утварь - в Русский музей. В храме остались только "Тайная вечеря" С. А. Бессонова на своде алтаря, а также работы художников А. И. Иванова, Г. И. Угрюмова, С. С. Щукина и Ф. И. Ясненко, а также картина Ф. Алексеева над могилой Кутузова. Крест купола заменили на шар с пикой. Открытие музея не состоялось вовремя, произошло 15 ноября. К осени 1933 года здание получило художественную подсветку.

Казанский собор, 2008 г.

Казанский собор, 2008 г.

Осенью 1941 года у колоннады храма была устроена выставка "Военное прошлое русского народа". Музей атеизма временно закрылся, его место заняла выставка "Отечественная война 1812 года", проработавшая всю войну. В подвале здания разместился один из отделов штаба Ленинградского фронта. Во время блокады в Казанский собор попало три снаряда, купол и крыша насчитывали более 1600 пробоин. В 1951 году начался его капитальный ремонт под руководством Я. А. Казакова. Работы в интерьерах проводились в 1952-1956 годах, фасады ремонтировались в 1964-1968 годах.

6 января 1990 года впервые в практике отечественного телевидения из Казанского собора была проведена прямая трансляция Рождественского всенощного бдения. Подобные Рождественские и Пасхальные телетрансляции теперь проводятся ежегодно.

С 1991 года Казанский собор снова открыт для богослужений, ему возвращена Казанская икона Божией Матери. В 1994 году на куполе собора вновь появился золотой крест. 6 апреля 1998 года Казанскому собору "вернули голос", на его звоннице установили отлитый на Балтийском заводе колокол. В 2000 году Казанский собор стал главным кафедральным храмом Петербурга, сюда вернули Казанскую икону. Музеи истории религии переехал в здание на Почтамтской улице. К 2003 году (300-летию Санкт-Петербурга) мастера Балтийского завода отлили четырёхтонный колокол высотой более двух метров, ставший самым крупным колоколом Казанского собора.

1.

2.

3.

4.

5.

Святой князь Владимир: житие, иконы, молитвы

2015-07-28 18:54:25 (читать в оригинале)Святой князь Владимир: житие, иконы, молитвы

РЕДАКЦИЯ ПОРТАЛА "ПРАВОСЛАВИЕ И МИР" | 27 ИЮЛЯ 2009 Г.

Заветы князя Владимира

Владимир I Святославич (др.-рус. Володимеръ Свѧтославичь, ок. 960 — 15 июля 1015) — киевский великий князь, при котором произошло крещение Руси.

Владимир стал новгородским князем в 970, захватил киевский престол в 978 году. В 988 выбрал христианство в качестве государственной религии Киевской Руси. В крещении получил христианское имя Василий. Известен также как Владимир Святой, Владимир Креститель (в церковной истории) и Владимир Красное Солнышко (в былинах). Прославлен в лике святых как равноапостольный.

Церковь празднует память Святого Равноапостольного князя Владимира в день его кончины — 15 (по новому стилю 28) июля.

И на берег вышел, душой возрожден,

Владимир для новой державы,

И в Русь милосердия внес он закон —

Дела стародавних, далеких времен,

Преданья невянущей славы!..

(А.К. Толстой)

Содержание:

Владимир Святой: жизнеописание

Анна, жена киевского князя Владимира Святого

Завет святого равноапостольного князя Владимира

Священнослужители о святом князе Владимире

Молитвы святому князю Владимиру

Иконы святого князя Владимира

Владимир Святой

Карпов А. Ю. – историк, писатель, член Союза писателей России, автор книг в серии “ЖЗЛ”: “Владимир Святой”, “Ярослав Мудрый”, “Юрий Долгорукий”

portal-slovo.ru

Святой князь Владимир

Едва ли найдется в русской истории имя более значимое, чем имя киевского князя Владимира Святого, Крестителя Руси. Уже древнерусские книжники называли его Равноапостольным, ибо подвиг князя Владимира вполне соизмерим с апостольским: великая страна, Русь, его стараниями освещена была светом христианской веры. Около 989 года Русская земля приняла христианство в качестве официальной, государственной религии, и это событие на тысячелетие определило весь ход нашей истории.

Владимир родился около 962 года. Он был сыном киевского князя Святослава Игоревича и Малуши, ключницы матери Святослава, княгини Ольги. Летописи рассказывают, что, разгневавшись на свою рабу, Ольга сослала ту в отдаленное селение Будутину весь. Здесь и родился будущий великий святой. Вскоре Владимира отобрали у матери. Воспитывался он в Киеве, при дворе своей бабки, княгини Ольги. Но еще долго презрительное прозвище “робичич”, то есть “сын рабыни”, будет преследовать его.

Летом 969 года, незадолго до своего окончательного отъезда на Дунай, князь Святослав разделил Русскую землю между своими сыновьями. Старшему, Ярополку, достался Киев, Олегу — Древлянская земля. В это время в Киев пришли новгородцы, просившие себе князя. “Абы пошел кто к вам?” — насмешливо спросил их Святослав. Новгородцы, по совету дяди Владимира по матери, Добрыни, попросили себе на княжение Малушиного сына. Святослав согласился. Так Владимир еще ребенком сделался новгородским князем.

Вскоре Святослав погиб (это произошло весной 972 года), и его сыновья стали княжить в своих землях совершенно самостоятельно. Около 977 года между Ярополком и Олегом началась война, в результате которой Олег погиб. Напуганный этим известием Владимир бежал из Новгорода “за море”, надо полагать, к варягам, в скандинавские земли или Прибалтику. Спустя некоторое время во главе наемного варяжского войска он вновь появился в Новгороде (захваченном к тому времени наместниками Ярополка). Так началась война между Владимиром и его братом. Успех в войне сопутствовал Владимиру. Летом 978 года он осадил Киев. Ярополк бежал в город Родню (в устье реки Рось, притока Днепра), который также был осажден войсками Владимира. В окружении Ярополка нашелся предатель, некий Блуд; Владимир вступил с ним в переговоры, и Блуд уговорил Ярополка прекратить сопротивление и сдаться на милость брата. “Сбылась-де мечта твоя. Веду к тебе Ярополка. Приготовься убить его” — такие слова передал Блуд Владимиру.

И Владимир решился на братоубийство. Когда Ярополк вступил в покои Владимира, двое варягов, стоявших в дверях, подняли его на мечах “под пазуху”. Следовавший за князем Блуд проворно затворил двери, не дав ворваться на помощь Ярополку его слугам. С этого злодейского убийства и начинается киевское княжение Владимира, которое продолжалось долгих тридцать семь лет.

Летописцы не жалеют черных красок, изображая Владимира до принятия им христианства. Он был жесток, злопамятен и вообще наделен самыми разными пороками, среди которых, прежде всего, называют непомерное сластолюбие. У Владимира той поры было пять жен. Одну из них, полоцкую княжну Рогнеду, он насильно сделал своей супругой, начав войну с ее отцом, полоцким князем Рогволодом, после того как Рогнеда гордо отвергла его предложение вступить в брак. Захватив Полоцк, Владимир обесчестил Рогнеду на глазах ее отца и матери, а затем убил обоих родителей. Другой женой Владимира стала вдова убитого им Ярополка, некая гречанка, бывшая прежде монашенкой и привезенная в Киев князем Святославом, пораженным ее красотою. Помимо законных жен, князь имел сотни наложниц: “300 в Вышгороде, да 300 в Белгороде, да 200 на Берестовом, в сельце”. Но и наложницы не могли удовлетворить его. “Ненасытен был в блуде, приводя к себе замужних жен и девиц растлевая”, так с осуждением писал о Владимире летописец.

Кроме того, Владимир поначалу был убежденным язычником и ярым противником христианства. Вскоре после вступления в Киев он устроил на холме возле своего дворца настоящий языческий пантеон — поставил изваяния языческих богов: Перуна, Хорса, Дажьбога, Стрибога, Симрагла и Мокоши. “И поклонялись люди им, нарицая их богами, и приводили сынов своих и дочерей, и приносили жертвы бесам… И осквернилась кровьми земля Русская и холм тот”, рассказывает летопись. Изваяния Перуна, ставшего по воле Владимира главным божеством древней Руси, устанавливались и в других древнерусских городах. В 983 году, после одного из походов Владимира, на “Перуновом холме” было решено устроить и человеческие жертвоприношения. Жребий пал на двор некоего варяга-христианина, и киевские язычники потребовали принести в жертву его сына. Варяг не подчинился им и не дал своего сына на заклание бесам. В отместку киевляне разметали весь его двор и подрубили сени, на которых он стоял с сыном, и так убили их. Эти варяги-христиане (поздняя церковная традиция называет их имена: Феодор и сын его Иоанн) стали первыми в Русской земле мучениками за веру.

>>>Читайте также: В. Петрушко: Князь Владимир и древнерусское язычество

При всем том Владимир в эти годы проявляет всяческую заботу об укреплении государства. Он совершает несколько успешных походов на запад и восток (против поляков, ятвягов, волжских болгар, хазар), подчиняет власти Киева ряд восточнославянских племен (радимичей, вятичей), присоединяет к Руси т. н. Червенские города (Волынь). Различные области Русского государства скрепляются более прочными узами, чем прежде. Языческая реформа Владимира (установление языческого пантеона) свидетельствует о том, что князь стремится внести что-то новое и в прежние верования. Представительство в пантеоне Владимира божеств разных этнических групп Русской земли (славянских, финно-угорских, балтийских племен, остатков прежнего иранского населения), их подчинение княжескому богу Перуну и введение единого для всей страны государственного культа Перуна — все это должно было олицетворять единство Древнерусского государства, главенство Киева и киевского князя.

Однако эта языческая реформа, изменившая лишь внешнее обличье старых богов, не могла удовлетворить Владимира. Личные поиски веры, что называется, совпали с требованиями времени. Русь окончательно теряла черты прежней военной федерации отдельных племен, превращалась в единое государство, игравшее все большую роль в европейской и мировой политике. Все это требовало изменений в сфере идеологии.

Летописи и Жития святого Владимира содержат подробный и яркий рассказ о крещении киевского князя. Далеко не сразу Владимир пришел к своей вере. Летопись рассказывает о том, что сперва князь принял послов от волжских болгар (мусульман), латинян и хазарских евреев, предлагавших ему принять их закон. Затем в Киев явился и греческий философ, убеждавший Владимира в преимуществах православного вероучения. Владимир избрал “добрых и смысленных мужей” и отправил их в разные страны, чтобы те на деле сравнили, как поклоняются Богу разные народы. Вернувшись в Киев, “мужи” рассказали о красоте византийского богослужения: “Не знали — на небе или на земле были мы, ибо нет на земле красоты такой, и не знаем, как и рассказать об этом. Знаем только, что пребывает там Бог с людьми, и служба их лучше, чем во всех странах”. Посоветовавшись с боярами и “старцами градскими” (представителями городского самоуправления), Владимир соглашается с тем, что византийская вера лучше всех остальных.

>>>Читайте также: Князь Владимир: от варварства к христианству

Долгое время рассказ об “испытании вер” Владимиром считали вымыслом, своего рода “сказкой”. Однако это не так. Русь и в самом деле окружали страны и народы, придерживавшиеся разных вероучений, и приверженцы этих вероучений пытались привлечь к своей вере киевского князя. Летописное предание подтверждается свидетельствами иностранных источников, знающих о подобных посольствах князя Владимира. (Так, известно о посольстве “царя Буладмира” (Владимира) в Хорезм с целью обсуждения возможности принятия руссами ислама.) Владимир и в самом деле всерьез размышлял о преимуществах различных вер. Но то, что в конечном итоге он выбрал христианское вероучение (причем в его восточном, православном варианте), конечно же, не случайно.

Ко времени княжения Владимира Русь уже давно и хорошо знала христианство. Христианами были и ближайшие соседи и родичи восточных славян — поляки, чехи, болгары. Главное же заключалось в том, что русские, как и другие славянские народы, еще за сто лет до Владимира получили возможность знакомиться со Словом Божием на своем родном языке. Славянское богослужение, священные и богослужебные книги, переведенные на славянский язык святыми Кириллом и Мефодием, первоучителями славян, и их учениками, — все это давало возможность христианству укорениться на Руси, стать со временем поистине родным для народа.

К сожалению, о самом крещении князя Владимира, несомненно, главном событии его жизни, мы знаем явно не достаточно, ибо показания источников на этот счет весьма противоречивы. Летописи рассказывают о крещении Владимира под 988 годом и связывают его со взятием русскими войсками Корсуни (Херсонеса), византийского города в Крыму. Владимир осаждал город в течение долгого времени, рассказывает летописец, но никак не мог взять его, пока один из защитников города, некий Анастас (впоследствии сподвижник князя Владимира и настоятель Киевской Десятинной церкви) не пришел ему на помощь и не подал совет перекопать трубы, по которым в осажденный город поступала вода. Получив это известие, князь дает обет: креститься в том случае, если город будет взят. Херсонес, действительно, пал, но Владимир пока еще не спешит с крещением.

Он посылает в Константинополь, к византийским императорам Василию и Константину, с требованием выдать за него замуж их сестру, порфирородную царевну Анну. Императоры соглашаются, но с непременным условием предварительного принятия князем христианства. “Скажите царям так, — обращается Владимир к посланникам императоров. — Я крещусь, ибо прежде испытал закон ваш, и люба мне вера ваша и богослужение, о котором поведали мне посланные нами мужи”. Царевна Анна в сопровождении своих приближенных и священников прибывает в Херсонес, где ее торжественно встречают жители.

Однако Владимира внезапно поражает тяжелый недуг: “по Божественному промыслу в то время разболелся Владимир очами, так что ничего не видел, и скорбел очень, и не знал, что делать”. Анна послала к нему с такими словами: “Если хочешь избавиться от этой болезни, то крестись поскорее; иначе не выздоровеешь”. Князь повелевает корсунскому епископу и священникам, прибывшим вместе с царевной, крестить себя. “И когда возложил епископ руку на него, тотчас прозрел Владимир”.

Так рассказывает летопись. Однако современные исследователи ставят этот рассказ под сомнение, полагая, что в летописном повествовании соединились различные и к тому же противоречивые источники, по-разному излагавшие историю приобщения Владимира к христианству. Используя данные других русских источников (в частности, так называемой “Памяти и похвалы князю Владимиру”, составленной Иаковом мнихом и являющейся древнейшим известным Житием князя Владимира), а также свидетельства иностранцев, исследователи включают события, связанные с принятием русским князем христианства, в канву внешнеполитической ситуации того времени и восстанавливают действительный ход событий следующим образом

К концу 80-х годов X века Византийская империя оказалась на пороге национальной катастрофы. Жестокое поражение в войне с болгарами (986 год) и особенно мятеж, поднятый прославленным византийским полководцем Вардой Фокой, объявившим себя императором (987), вынудили императоров-соправителей Василия II (будущего Василия Болгаробойцы) и Константина VIII обратиться за военной помощью к русскому князю Владимиру. (Это соответствовало условиям русско-византийского договора, заключенного отцом Владимира Святославом.) Владимир пообещал предоставить помощь, но взамен потребовал от императоров руки их порфирородной сестры. И гордые правители Ромейской державы вынуждены были согласиться на это неслыханное и унизительное для них требование, конечно, при условии крещения Владимира. В 987-м или в самом начале 988 года, предположительно, в Киеве Владимир принял крещение. Он получил и новое имя — Василий, данное ему, вероятно, в честь византийского императора Василия II.

В. Васнецов. Крещение князя Владимира

Шеститысячный русский корпус прибыл в Константинополь и принял самое активное участие в подавлении мятежа; именно руссы сыграли решающую роль в разгроме войск Варды Фоки (сам он погиб в апреле 989 года). Однако императоры не спешили выполнить свое обещание относительно женитьбы Владимира на Анне. Разгневанный Владимир двинул свое войско на Корсунь и, лишь завладев городом, вынудил византийцев подчиниться. В Корсуни и произошло бракосочетание Владимира с византийской царевной. Здесь же, вероятно, приняли крещение многие бояре и дружинники киевского князя.

Покидая город, Владимир вывез из него многие святыни — церковные сосуды, иконы, мощи святого Климента Римского и его ученика Фива. Взяты были также античные изваяния и квадрига медных коней, поставленная впоследствии в Киеве, близ Десятинной церкви. Клир этой киевской церкви состоял из священников-корсунян, также вывезенных князем из завоеванного города. Вероятно, именно выдающаяся роль Корсуни в христианизации Руси и привела к появлению легенды о крещении князя Владимира именно в этом городе. (Впрочем, следует оговориться, что такая реконструкция событий, связанных с принятием христианства князем Владимиром, не является единственной.)

После возвращения Владимира в Киев (989) начинается крещение народа.

>>>Читайте также: Крещение Руси: факты истории

Крещение Руси и государство Русь

Летопись рассказывает о свержении Владимиром языческих кумиров, поставленных им самим за несколько лет до этого. “Придя в Киев, повелел Владимир кумиров ниспровергнуть: одних изрубить, а других огню предать. Перуна же повелел привязать к хвосту конскому и волочить его с Горы… и приставил 12 мужей бить его жезлием… Когда же тащили его к Днепру, оплакивали его неверные люди, ибо не приняли еще святого крещения”.

Князь повелел сплавить идол вниз по течению Днепра, причем проследить, чтобы он не приставал к берегу, пока не пройдет днепровских порогов. Так Русь распрощалась со своим главным языческим богом. После этого последовало крещение киевлян. Летопись приводит слова, с которыми Владимир обратился к своим подданным: “Если кто не придет завтра на реку — богат ли, или убог, или нищий, или раб — да будет противник мне”. Крещение киевлян происходило в водах реки Почайны, притока Днепра (так по версии Жития князя Владимира; летопись сообщает о крещении в Днепре). Совершали таинство священники “царицыны” (то есть приехавшие на Русь с царевной Анной) и “корсунские” (то есть привезенные князем из Корсуни). На месте прежнего языческого святилища была поставлена церковь святого Василия — небесного покровителя князя. Позднее греческие мастера построили в Киеве церковь Пресвятой Богородицы, получившую название Десятинной — главный храм Киевской Руси Владимировой поры (храм был освящен 12 мая 996 года). С этой церковью связана важнейшая церковно-административная реформа князя Владимира — установление церковной десятины.

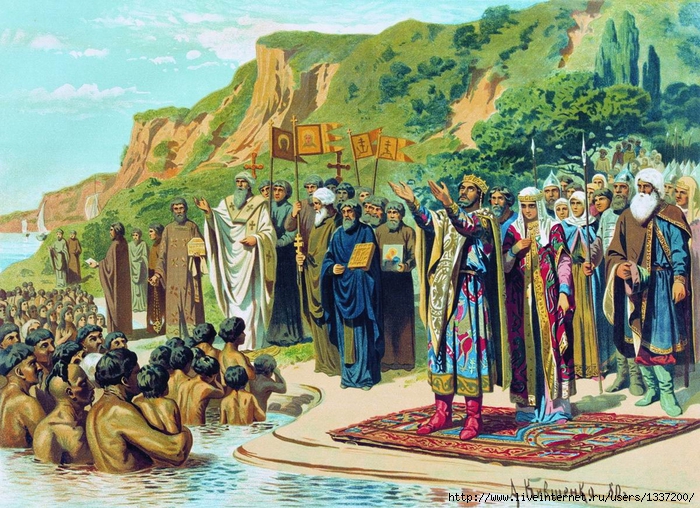

Крещение Руси

Крещение Руси.Христианизация Руси растянулась, по крайней мере, на несколько десятилетий. Первоначально новая вера утвердилась в Поднепровье и некоторых (прежде всего, княжеских) городах. Не везде этот процесс происходил мирно. Так, в Новгороде, судя по свидетельствам поздних источников, имели место кровавые столкновения между представителями княжеской администрации и местным населением. В Северо-Восточной же Руси проповедники Слова Божия появились, по-видимому, лишь в XI столетии.

Принятие христианства совершенно изменило князя Владимира. Нет сомнений, что он искренне и всей душой принял новую веру. Летопись и княжеское Житие более всего отмечают его исключительное милосердие и нищелюбие. Услыхав слова Писания: “Блаженны милостивые; ибо они помилованы будут” (Мф. 5, 7), Владимир начал творить множество добрых дел. Он повелел всякому нищему и убогому приходить на княжеский двор и брать все, что ему потребно, — едой, питьем или деньгами. Более того, узнав, что больные и немощные не могут добраться до его двора, князь повелел развозить для них по городу пропитание. “И повелел снарядить телеги и, положив на них хлебы, мясо, рыбы, овощи различные, мед в бочках, а в других квас, развозить по городу, спрашивая: “Где больной или нищий, не могущий ходить?” И тем раздавать все, что им нужно”, рассказывает летописец. “И не в Киеве одном, но по всей земле Русской — и в городах, и в селах — везде милостыню творил, нагих одевая, алчущих насыщая, жаждущих напояя, странников одаривая милостью, церковников почитая, и любя, и милуя, подавая требуемое, нищих, и сирот, и вдовиц, и слепых, и хромых, и больных — всех милуя и одевая, и насыщая, и напояя. И так пребывал князь Владимир в добрых делах…” А это уже слова мниха Иакова, автора “Памяти и похвалы князю Владимиру”.

В историческую память народа киевский князь вошел не только как Владимир Святой, но и как Владимир Красное Солнышко — легендарный князь русских былин, которому несли службу все русские былинные богатыри. Любовь народа снискали не только его христианские добродетели, но и неустанная забота об обороне Русской земли. Именно на долю князя Владимира выпала тяжелейшая задача борьбы с печенегами — главными врагами Руси в конце X — начале XI века. Владимир строит своего рода “засечную черту” по южным границам своего государства — ставит города-крепости по рекам Десне, Остру, Трубежу, Суле и Стугне. Крепости соединялись мощным земляным валом. Самой знаменитой из поставленных Владимиром крепостей был Белгород на реке Ирпень, в глубине стугнинской линии обороны. Владимир заселяет крепости на южном порубежье Русской земли “лучшими людьми” из других областей страны — земель новгородских словен, кривичей, чуди, вятичей. Оборона Руси становится поистине государственным делом, общим для всех населяющих Русь славянских и неславянских племен. Кроме всего прочего, эта мера наносила серьезный удар по прежнему племенному строю Русского государства.

Закладка первого десятинного храма в Киеве

Во всех важнейших центрах Руси были посажены на княжение сыновья Владимира. В Новгороде княжил старший, Вышеслав, в Полоцке — Изяслав, в Турове на Припяти — Святополк (сын князя Ярополка Святославича, усыновленный Владимиром), в Ростове — Ярослав. После смерти Вышеслава (предположительно, около 1010 года) Ярослав получает Новгород, а на его место, в Ростов, переведен Борис. Глеб был посажен в Муроме, Всеволод во Владимире-на-Волыни, Святослав в Древлянской земле, Мстислав в Тьмуторокани, Станислав в Смоленске, Судислав в Пскове. (Всего князь Владимир имел 12 сыновей.) Большинство названных городов — старые племенные центры, которые, благодаря нововведениям Владимира, управлялись теперь непосредственно сыновьями киевского князя.

В. Васнецов. Крещение РУси

Войны с печенегами шли с переменным успехом почти непрерывно в течение всего княжения Владимира. Не раз Владимир терпел неудачи. Однажды Владимир лишь чудом не попал в плен, укрывшись под мостом у города Василева. Печенеги тогда ушли прочь, не обнаружив князя и не причинив значительного ущерба русским землям. Это чудесное избавление случилось в самый праздник Преображения Господня, 6 августа 996 года. Владимир дал тогда обет построить в Василеве Спасо-Преображенскую церковь. И уже вскоре обет был выполнен.

В “Повести временных лет”, древнейшем летописном своде из дошедших до нашего времени, записано несколько народных преданий о печенежских войнах. Одно из них рассказывает о юноше-кожемяке, победившем “зело страшного” печенежского богатыря в битве на реке Трубеж (в честь этого события, согласно летописи, был построен город Переяславль-Южный). Другое народное предание посвящено осаде печенегами города Белгорода (предание о “белгородском киселе”). Только благодаря находчивости некоего белгородского старца жители города перехитрили своих врагов и заставили их снять осаду. Около 1007/08 года на Руси побывал немецкий миссионер Бруно Кверфуртский, пытавшийся (правда, без особого успеха) проповедовать христианство среди печенегов. При его посредничестве Владимиру удалось заключить мир с кочевниками, направив к ним в качестве заложника одного из своих сыновей. Позднейшие летописи рассказывают о крещении самим Владимиром нескольких печенежских князей, перешедших на службу к русскому князю.

Владимир укреплял и западные границы своего государства. В 992 году он совершил поход в земли восточнославянского племени хорватов и подчинил их власти киевского князя. Летопись рассказывает о мирных договорах, заключенных им с правителями соседних государств — Польши, Чехии и Венгрии. Однако мир с Польшей не был долгим. В 1013 году польский князь Болеслав напал на Русь в союзе с печенегами; на этот раз Владимиру удалось справиться с врагами. Полагают, что результатом заключенного тогда мира стала женитьба пасынка Владимира Святополка на дочери Болеслава Польского.

v7

В последние годы жизни Владимир испытывал немало беспокойств из-за своих сыновей. Так, вскоре после женитьбы на Болеславне Святополк устроил заговор против приемного отца. По свидетельству иностранных источников, организатором заговора был польский князь Болеслав, а также епископ Рейнберн, духовник жены Святополка. Заговор был раскрыт; Святополк, его жена и Рейнберн арестованы. Польский епископ умер в заточении, а Святополк и его супруга пребывали под стражей до самой смерти Владимира. В 1014 году поднял мятеж еще один сын Владимира — Ярослав Новгородский (будущий Ярослав Мудрый). Он отказался платить в Киев ежегодную дань — 2 тысячи гривен. Это вызвало жестокий гнев Владимира, и он объявил о походе на Новгород.

Однако Бог не допустил войны между отцом и сыном. В то время Владимир был уже стар, к старости приспели и болезни. Одна из них и не дала Владимиру выступить в поход против Ярослава. Думая о том, кому передать престол, Владимир призвал в Киев своего любимого сына — Бориса. В это время на Русскую землю вновь напали печенеги. Владимир находился в великой печали, оттого что не мог сам выйти против них; он передал своих воинов в руки Борису. Борис отправился против печенегов, однако не нашел их: кочевники, услыхав о приближении войска, ушли обратно в степи. Но Владимиру уже не суждено было узнать об исходе последней в его жизни печенежской войны. 15 июля 1015 года он скончался в сельце Берестовом близ Киева. Власть в Киеве в отсутствие Бориса захватил Святополк, освободившийся из-под стражи. Он попытался сохранить в тайне смерть отца: “Умер же Владимир на Берестове, и потаили смерть его, потому что был тогда Святополк в Киеве”, рассказывает летописец. Однако смерть великого князя, столь много сделавшего для своей

страны и столь прославившего свой город, конечно же, не могла пройти незамеченной. Владимир был похоронен в Киеве, в построенной им Десятинной церкви, при огромном стечении народа, оплакиваемый всеми киевлянами — и боярами, и убогими, малыми и великими. “И плакали о нем бояре как о заступнике земли, бедные же как о своем заступнике и кормильце…”

Русские люди начали чтить память своего Крестителя уже в XI веке. Однако, по не вполне ясным причинам, официальная канонизация князя Владимира задержалась на два столетия. Отчасти это объяснялось, наверное, тем, что мощам блаженного князя не был дан дар чудотворения. Вот что рассказывал об этом автор древнейшего Жития князя Владимира: “Не удивимся, возлюбленные, что чудес не творит по смерти — многие ведь святые праведники не сотворили чудес, но святыми являются. Сказал ведь некогда об этом святой Иоанн Златоуст: “От чего узнаем и разумеем святого человека — от чудес или от дел?” И сказал: “От дел узнаем, а не от чудес”…” И только в XIII веке происходит общецерковное причтение князя Владимира к лику святых. Наверное, этому способствовало и то обстоятельство, что именно в день памяти святого Владимира (15 июля) была одержана одна из славных побед русского оружия — битва на Неве, в которой дружина новгородского князя, потомка Владимира Святого, Александра Ярославича (Александра Невского), разгромила шведское войско.

Мощи святого князя Владимира, как и мощи блаженной княгини Ольги, разделили трагическую участь Киевской Десятинной церкви, разрушенной татарами в 1240 году. На многие столетия гробница святого князя оказалась погребенной под развалинами храма. В 1635 году киевский митрополит Петр Могила, казалось бы, обнаружил драгоценную святыню — два саркофага, в одном из которых, по его предположению, находились мощи святого Владимира. “В воспоминание будущим родам” святитель извлек из гроба главу и кисть правой руки. Впоследствии глава была положена в главный храм Киевской Печерской лавры во имя Успения Пресвятой Богородицы, кисть — в Киевский Софийский собор. Часть святых мощей оказалась в Москве, в Успенском соборе. Однако современные исследователи ставят под сомнение подлинность этой находки.

Анна, жена киевского князя Владимира Святого

Карпов А. Ю.: историк, писатель, член Союза писателей России, автор книг в серии “ЖЗЛ”: “Владимир Святой”, “Ярослав Мудрый”, “Юрий Долгорукий”

АННА (род. 13 марта 963; ум. 1011/1012), византийская принцесса, порфирогенита, дочь императора Романа II, сестра императоров Василия II и Константина VIII, жена киевского князя Владимира Святославича, Крестителя Руси.

Анна родилась за два дня до смерти своего отца императора Романа (сведения византийского хрониста Иоанна Скилицы); следовательно, ее рождение произошло в т. н. Порфире – особом помещении Константинопольского дворца, где появлялись на свет лишь дети правящих императоров. По-видимому, именно ее руки добивался для своего сына, будущего императора Оттона II, император Священной Римской империи Оттон I в 967 г. (сведения Лиутпранда, епископа Кремонского, не назвавшего, однако, имени предполагаемой невесты).

Около 987 г. начались переговоры о браке Анны и русского князя Владимира. Этот брак сыграл исключительную роль в истории Руси и оказал существенное влияние на историю Византии; не удивительно, что о нем сообщает целый ряд источников – как русских (летописи, различные редакции Жития князя Владимира), так и иностранные (Яхъя Антиохийский, Абу-Шоджа ал-Рудравери, Ибн ал-Асир; Скилица; Титмар Мерзебургский и др.).

Обстоятельства беспрецедентного сватовства русского князя к порфирородной принцессе известны. Византийский император Василий II, оказавшийся в крайне затруднительном положении после поражения от болгар (август 986 г.) и начала мятежа Варды Склира (февраль 987-го), а затем и Варды Фоки (август или сентябрь 987-го), обратился за помощью к русскому князю Владимиру. Владимир обещал помочь, но потребовал взамен руки Василия Анны. Несмотря на то, что брак порфирородной принцессы с “варваром” считался кощунственным и недопустимым (о чем специально писал в середине X в. дед Василия и Анны император Константин VII Багрянородный в своем сочинении “Об управлении Империей”), Василий дал согласие при условии крещения Владимира (не позднее октября 987 г.). Владимир, вероятно, принял крещение, но заключение брака задержалось почти на два года. За это время Владимир успел оказать помощь Василию (ставшую спасительной для него), а затем начал военные действия в Крыму против византийского города Херсонеса (Корсуни). Лишь после падения Херсонеса (вероятно, между 7 апреля и 27 июля 989 г.) переговоры между Василием и Владимиром были возобновлены. Анна всячески противилась браку (о чем согласно сообщают русские и восточные источники), однако ей пришлось подчиниться воле брата. Вместе со священниками и приближенными она отправилась в Херсонес, где и произошло ее бракосочетание с Владимиром. О пребывании Анны в Херсонесе, помимо “Повести временных лет”, свидетельствуют данные микротопонимики: во второй половине XI в. в Корсуни были известны “царицыны палаты” (летописная статья 988 г.). Об этом же, вероятно, свидетельствует Житие св. Стефана Сурожского (известное в русском переводе, в списках не ранее XV в.), а именно “Чудо 4-е” (последнее из посмертных чудес святого). В нем имеется рассказ о болезни, случившейся с “царицей Анной” на пути из Херсонеса в Керчь: Анна заболела, когда пребывала на “Черной воде” (греческое Мавропотам; вероятно, нынешняя река Биюк-Карасу), вблизи Сурожа (современный Судак); ее исцелила молитва святому Стефану.

Анна – единственная византийская царица, о пребывании которой в Крыму (и при том именно в Херсонесе) нам достоверно известно. Это делает отождествление Анны Жития с Анной, женой князя Владимира, весьма вероятным. (Русские источники всегда называют Анну “царицей”, но не царевной; кроме того, отметим, что авторы Жития вовсе не проводят такого отождествления, следовательно, ее имя не могло появиться в тексте Жития по догадке.)

Согласно “Повести временных лет”, а также Житию князя Владимира, именно Анна окончательно убедила Владимира принять христианство: вскоре после ее прибытия в Корсунь князь заболел глазами и крестился лишь после того, как Анна пообещала ему исцеление. Впрочем, этот эпизод можно расценивать и как агиографический штамп, клише, поскольку, как можно полагать, Владимир ко времени бракосочетания с Анной уже был крещен. Тем не менее роль Анны в христианизации Руси была весьма значительной. По свидетельству арабского хрониста XI в. Яхъи Антиохийского, Анна построила многие церкви на своей новой родине. Имя Анны читается в тексте т. н. Устава князя Владимира о церковных судах (памятнике XIII в., в основе которого, вероятно, лежит подлинная грамота князя Владимира).

Дочерями Анны, по-видимому, были Мария-Добронега, ставшая впоследствии женой польского князя Казимира I Восстановителя, а также, возможно, Феофана, жена новгородского посадника Остромира (предположение А. Поппэ). Высказывавшееся неоднократно предположение о том, что Анна являлась также матерью князей Бориса и Глеба не представляется обоснованным и прямо противоречит источникам.

“Повесть временных лет” сообщает о смерти Анны под 6519 (1011/1012) г. Это известие, извлеченное, скорее всего, из помянника Киевской Десятинной церкви (где княгиня была похоронена), безусловно, надо предпочесть свидетельству византийского хрониста Скилицы, согласно которому Анна умерла уже после своего мужа, т. е. после 1015 г. О гробнице Анны, находящейся рядом с гробницей ее мужа, сообщает немецкий хронист Титмар Мерзебургский (ошибочно назвавший княгиню Еленой).

Завет святого равноапостольного князя Владимира

«Боже, сотворивый небо и землю! Призри на новыя люди сия , и даждь им уведети Тебе, истиннаго Бога, якоже уведеша страны хрестьянския, и утверди в них веру праву и несовратну, и мне помози, Господи, на супротивнаго врага, да надеяся на Тя и на Твою державу, побежю козни его».

Читайте также: Заветы князя Владимира

Священнослужители о святом князе Владимире

Святитель Николай СербскийСвятитель Николай Сербский (Велимирович)

Кто-то, рассуждая о Промысле Божием, может в недоумении спросить: отчего Господь избрал крестителем, духовно переродившим русский народ, именно такого человека, который в начале своей жизни, кажется, превзошел во зле всех своих языческих предков и современников? Как будто Обративший Савла в Павла, в Апостола веры Христовой, выбирая такого закоренелого язычника для важнейшей миссии, не знал, каков был Владимир. Действительно, нелегко бывает рассмотреть все нити в тончайшей ткани Божественного Промысла, но эту нить проследить нетрудно.

Было необходимо показать всем последующим русским поколениям раскаявшегося грешника, поставить у истоков новой России просветившегося язычника, чтобы стоял он, подобно змию медному, и наставлял, укреплял и исцелял оступившихся и маловерных, всех русских христиан во все грядущие времена. Лучшее свидетельство действенности любого лекарства — исцелившийся больной. Необходимо было исцеленного князя Киевского показать тем, кто был еще болен, для того чтобы они с радостью приняли то же лекарство. Из всех чудес, что творит вера Христова, самое душеполезное — обращение грешника в праведника. И вот как свидетельство такого чуда — личного преображения — стоит святой Владимир при вратах христианской Руси и словно взывает к каждому русскому: «Я был ночь и превратися в день! Кем был ты? Кем стал ты?»

«Владимир Красно Солнышко» — так зовет русский народ своего духовного родоначальника. Этими словами благодарный и мудрый народ наиболее точно выразил свое отношение к личности князя-крестителя. Темная плоть превратилась в Красно Солнышко. Вот что произошло с Владимиром. И оставался он Красным Солнышком на протяжении всей русской истории, в течение всех этих девяти столетий. А столетия эти изобиловали святыми, праведниками, чудотворцами; среди них и два сына князя Владимира — святые страстотерпцы — князья Борис и Глеб. По молитвам к ним исцелялись больные, освобождались бесноватые, воскресали мертвые. Но все они в долгу перед святым Владимиром. Им было легче стяжать святость, нежели самому Владимиру, князю, богачу, сквозь игольное ушко прошедшему в Царство Небесное, следуя неизведанным, непроторенным путем.

Следовательно, Владимир — человек необыкновенный и среди других великих людей, и среди святых. Он — основоположник святительства и святости в русском народе, первооткрыватель величия этих понятий, создавший на их основании государственную программу, необычность которой в том, что ее невозможно претворить в жизнь, пока каждый гражданин не воплотит ее, по примеру святого Владимира, в самом себе! С этого святителя-державника начинается новая Русь, новый народ, новый дух, новый путь, новая культура. Крестив русский народ в христианскую веру, святой Владимир долгую русскую ночь обратил в светлый русский день. Если бы кто-нибудь вывел из-под земли подземную реку, прорыл ей новое русло под солнцем, сделал ее прозрачной, чистой, полезной всем, он совершил бы подобное тому, что совершил Владимир с русским народом. Темная языческая масса, приняв Крещение, с течением времени сделалась «красным солнышком» среди народов. И можем мы воскликнуть: «Народ русский — красно солнышко!»

Святейший Патриарх КириллСвятейший Патриарх Кирилл

Кем

День Крещения Руси

2015-07-28 18:44:22 (читать в оригинале)День Крещения Руси Ладога. Валаам (Фото: Shchipkova Elena, Shutterstock) 28 июля Праздник в честь одной из главных вех в истории Руси — провозглашения христианства в качестве государственной религии в 988 году — был учрежден не так давно. 1 июня 2010 года президент России Дмитрий Медведев утвердил поправки в Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России». В списке памятных дат появился День Крещения Руси. С предложением придать этому историческому событию государственный статус выступила Русская православная церковь. А как звучит в Федеральном законе, утверждение данного праздника на государственном уровне - это «юридическое закрепление в качестве памятной даты важного исторического события, оказавшего значительное влияние на общественное, духовное и культурное развитие народов России и на укрепление российской государственности». Для праздника было выбрано 28 июля — в этот день отмечается память равноапостольного князя Владимира, известного также как Владимир Красное Солнышко. Владимир был внуком великой княгини Ольги, которая приняла крещение в Константинополе и старалась привить своему потомку любовь и уважение к христианской вере. Существует легенда о том, как Владимир выбирал для своего народа подходящую религию. Согласно преданию, князь сделал выбор в пользу православия под впечатлением от рассказов своих посланников, которых он отправил в Константинополь и которые вернулись, пораженные великолепием церковной службы. Картина Виктора Васнецова «Крещение Руси» Исторически Крещение Руси было обусловлено целым рядом причин. Во-первых, объединение земель требовало отказа от племенных богов и введения монотеистической религии по принципу «одно государство, один князь, один Бог». Во-вторых, весь европейский мир к тому времени принял христианство. И, в-третьих, приобщение к христианской культуре давало стране сильный стимул к развитию. Владимир способствовал распространению христианства на Руси, строил новые города и возводил в них церкви. Вслед за Киевом православие приняли и другие города. Однако Крещение Руси в действительности затянулось на несколько столетий — до тех пор, пока христианство окончательно не победило языческие верования. Сегодня этот праздник становится все более известным в нашей стране. В этот день проходят массовые культурные и благотворительные, богословские и просветительские мероприятия. Их основная цель — укрепить в общественном сознании представления о крещении Руси как об особой исторической дате в жизни славянских народов. Интересно, что на Украине аналогичная дата отмечается с 2008 года. У соседей праздник называется Днем Крещения Киевской Руси-Украины и приходится также на 28 июля.

Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/2910/

© Calend.ru

1.

2.

3.

4.

Текст песни Сергея Лазарева - Это всё она

2015-07-23 20:44:29 (читать в оригинале)Текст песни Сергея Лазарева - Это всё она

Первый Куплет:

Её глаза, такие синие.

Глаза магнит, глаза магнит.

На платье распустились лилии.

И я убит.

Любить обещает, потом забывает.

Смеется, как будто, ни причем.

Так сильно волнует,

Так нежно целует.

И в области сердца, горячо.

Я убегаю, но назад.

Снова зовут её глаза.

Имя её за мной летит

Тянет и тянет, как магнит.

Пятые сутки я не сплю.

Кажется я с ума сойду.

И не на месте голова.

Это всё она-на-на-на-на.

На-на-на-на-на.

На-на-на-на-на.

Это всё она-на-на-на-на.

На-на-на-на-на.

На-на-на-на-на.

Это всё она.

Её слова, как пули, быстрые.

Как след комет.

Я не могу понять, в чем именно.

Её секрет. Мне след от помады, оставит в награду.

Откроет меня своим ключом.

Её пересажи, меня будоражат.

А всё остальное ни причем.

Come on! Come on!

Припев: [х2]

Я убегаю, но назад.

Снова зовут её глаза.

Имя её за мной летит.

Тянет и тянет, как магнит.

Пятые сутки я не сплю.

Кажется я с ума сойду.

И не на месте голова.

Это всё она-на-на-на-на.

На-на-на-на-на.

На-на-на-на-на.

Это всё она-на-на-на-на.

На-на-на-на-на.

На-на-на-на-на.

Это всё она.

Премьера песни "Сергей Лазарев - Это всё она" состоялась - 16 июля 2015.

1.

2.

3.

4.

5.

Агния Дитковските и Алексей Чадов расстались

2015-07-23 14:16:22 (читать в оригинале)Агния Дитковските и Алексей Чадов расстались

Муж и жена проводят время порознь.

ЗВЕЗДНЫЕ ДОМА

У матери Даны Борисовой вновь жилищные проблемы

В доме Александра Пороховщикова поселились бродяги

Седокова судится с вдовой Белькевича из-за наследства

Поклонники Агнии Дитковските и Алексея Чадова в смятении: неужели эта красивая и эффектная актерская пара распалась? Это пренеприятное известие наперебой сообщают отечественные СМИ — если верить таблоидам, Агния и Алексей больше не вместе.

Алексей Чадов и Агния Дитковските

На страницах российской прессы уже не первый день муссируется информация о том, что Дитковските и Чадов все больше времени проводят вдали друг от друга. Например, на днях у актрисы состоялась премьера спектакля «Заговор по-английски», а ее супруг, вместо того, чтобы поздравить любимую, отправился на вечеринку Midsummer Night’s Dream.

Кроме того, бдительные журналисты заметили, что из Instagram Чадова внезапно пропали фото с Дитковските.

Чадов с сыном

Есть у поклонников пары и еще один повод для переживаний: недавно Алексей вдвоем с сыном отдохнул в Крыму.

Пока муж был далеко, Агния посетила свадьбу режиссера Валерии Гай Германики — причем не одна, а со своим партнером по проекту «Танцы со звездами» Евгением Раевым.

Агния Дитковските и ее партнер по «Танцам со звездами» Евгений Раев

Напомним, что Агния и Алексей начали встречаться в 2006 году — после того, как познакомились на съемках фильма «Жара». Через несколько лет пара разбежалась, но спустя некоторое время, вновь столкнувшись на съемочной площадке, молодые люди вспомнили былые чувства.

В конце 2012 года Чадов и Дитковските поженились, а летом прошлого года на свет появился их сын Федор.

1.

2.

3.

Категория «Образование»

Взлеты Топ 5

|

| ||

|

+493 |

506 |

В интересном положении |

|

+450 |

511 |

Документальное кино |

|

+439 |

471 |

ГОРОСКОП |

|

+406 |

514 |

Документальные фильмы |

|

+377 |

445 |

Темы_дня |

Падения Топ 5

|

| ||

|

-1 |

13 |

Волонтеры. Красный крест |

|

-1 |

30 |

Skytao |

|

-3 |

8 |

Улицы Праги |

|

-7 |

5 |

Планирование проекта |

|

-8 |

6 |

Адреналин продаж |

Популярные за сутки

Загрузка...

BlogRider.ru не имеет отношения к публикуемым в записях блогов материалам. Все записи

взяты из открытых общедоступных источников и являются собственностью их авторов.

взяты из открытых общедоступных источников и являются собственностью их авторов.