|

Какой рейтинг вас больше интересует?

|

Главная /

Каталог блоговCтраница блогера Пестренький/Записи в блоге |

|

Пестренький

Голосов: 2 Адрес блога: http://sova-f.livejournal.com/ Добавлен: 2007-11-11 14:36:07 блограйдером Lurk |

|

Шотландия-2

2015-06-23 15:46:04 (читать в оригинале)Edinburgh – Falkirk Wheel – Stirling – Loch Lomond – Oban – the Isle of Mull – the Isle of Staffa – the Isle of Iona – Oban – Glen Coe – Fort William – Glenfinnan – Road to the Isles – the Isle of Skye – Plockton – Eilean Donan Castle – Urquhart Castle – Inverness – Aviemore – Loch Morlich – Glenlivet Distillery – Tomintoul – Aviemore – Blair Castle – Queen’s view – Pitlochry – Bendarroch Castle – The Hermitage – Birnam – Dundee – St Andrews – Edinburgh

Начало

22 мая 2015

Собственно, единственный недостаток эдинбургской квартирки – недвусмысленные заявления администрации, что надо бы убрать после себя и мусор выбросить, иначе санкции. Такую угрозу нельзя было не воспринять всерьез, и Ларка принялась воодушевленно пылесосить, а мы убирать все остальное. А потом все равно пришла специальная тетечка убирать квартиру – так что не надо все так уж буквально принимать за чистую монету.

Спальня. Успели тут уже навалить с утра пораньше... но все же можно получить представление, какая это прекрасная, удобная и просторная квартирка.

Вот они родимые на букинге

Ранняя пташка

На парковку машинопрокатной конторы, иследованную вчера, удалось добраться кратчайшим путем и без проблем, но... почему-то у них не оказалось ключей от нашей машины. – Вот если б какая другая машина, мы б ключи дали... а от этой – нету! Идите, говорят, в главный офис, который прямо на вокзале, на 11-й платформе, и возьмите у них ключи. А потом сюда с ключами, и получите машину. – Ну не странно ли? По-моему, было бы только логично, если б ключи и машина находились в одном месте, а не в разных, особенно если машина заказана месяц назад. Ну ладно, девушек оставили в конторе с чемоданами, а мы с Левкой сбегали за ключами (полчаса туда и обратно) и получили наконец наш танк. – А где запаска? – спрашиваю. – А запаски нет к этой машине. Но если что – звоните, и мы тут как тут, приедем и все заменим. Ну-ну. В общем, если честно – то день сегодня не задался с самого утра. Как не задался – так и продолжился, но об этом позже.

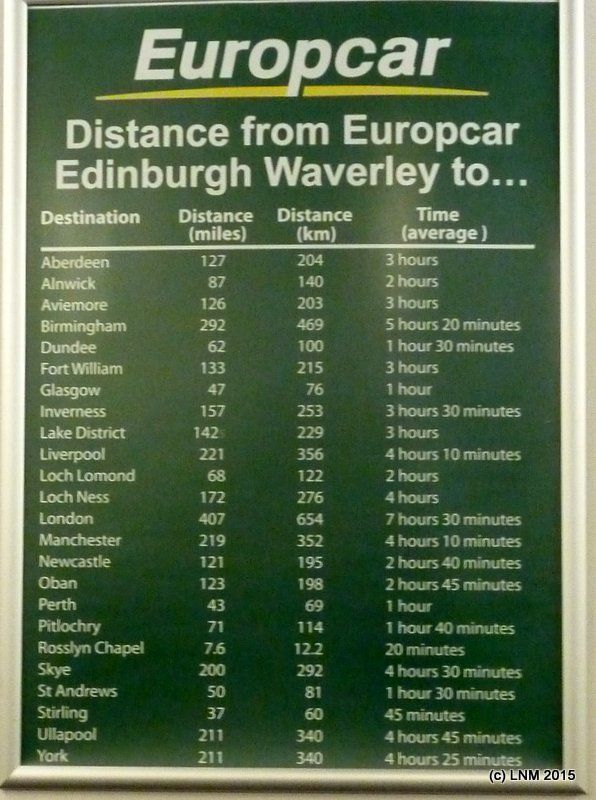

Запечатлели полезную инфу (в результате побывали почти в каждой строчке!)

и неуверенно двинули в путь по левой стороне. Потихоньку-полегоньку с танком освоились. Сидю рулю, еду на Фолкерк по М9, ищу Falkirk Wheel. Навигаторов у нас на этот раз было двое: наш Сережа и Ларкина Мэри. И как назло, в смысле Шотландии оба оказались дефективными: адресов знали, а объектов нет. Поэтому часто приходилось проявлять изобретательность, а иногда и метаться бестолково, как это случилось сегодня. Вот уже Сережа велит на городок Фолкерк сворачивать – а на дороге указатель: если тебе на Falkirk Wheel (колесо-то наше не в городе) – езжай дальше по М9. Мы едем по М9, видим лошадок, маленьких таких (ой, "Метель" вспомнилась...)

А что до колеса, то нету ни признаков его никаких, ни указателей. Свернули куда свернулось, и там нету. Мы-то думали, что колесо такое видное и указатели на каждом углу расставлены – так вот фиг вам. Ловили языков, допрашивали. Получалось замысловато – слишком много этапов до цели. Единственное, что мы поняли – что город, ближайший к Фолкеркскому колесу – вовсе не Фолкерк, а Камелон. В результате приехали прямо в центр этого города. Тут кто-то захотел пИсать, кто-то есть, а кто-то (это была конечно я) ехать на колесо, ибо делу время, потехе час. Но остальной народ решил, что обедать важнее. И тогда мы разведали обстановку в этом Камелоне и замечательно пообедали в каком-то пабе. Кажется, весьма аутентичном, потому что там были одни мужики и громко орала рок-музыка. Ели фиш-энд-чипс и пирог с грибами и шпинатом. И пиво. Вкусно!

После обеда еще пару раз промахивались мимо нужных (кажется) поворотов, но в конце концов приехали

Ну, структура да… впечатляющая. Фолкеркское колесо (Falkirk Wheel) — первый в мире вращающийся судоподъёмник, соединяющий каналы Форт-Клайд и Юнион. Его назвали в честь соседнего города Фолкерк в центральном районе Шотландии. Первоначально каналы были соединены одиннадцатью шлюзами, однако они были выведены из эксплуатации и засыпаны ещё в 1930-х годах. В 1998 г. было принято решение запустить «Миллениум Линк» — проект возобновления судоходства по каналам Шотландии, — соединив Глазго с Эдинбургом. Перепад высот между этими водными артериями составляет 24 метра. Диаметр судоподъёмника составляет 35 метров, само сооружение состоит из центральной оси длиной в 100 метров и двух отстоящих друг от друга архитектурных элементов, напоминающих своими очертаниями кельтский двойной топор. В процессе работы колесо перемещает суда между каналами, поднимая и опуская две ёмкости, наполненные водой, грузоподъёмностью 300 тонн каждая. Ёмкости уравновешиваются, по закону Архимеда, путем вытеснения воды судном, заплывающим на платформу. Колесо вращается по своей оси на 180°. Внизу кораблик заходит в шлюз, а наверху два других перемещаются туда-сюда

Два раза колесо прокрутилась у нас на глазах, здорово.

Жанровая сценка: тетенька не просто стоит, а поднимается вместе с корабликом

Лошади, которые на этом снимке – не те, что мы видели сверху, с шоссе, а их бледные маленькие подобия. Те-то здоровые, 30-метровые скульптуры. Называются The Kelpies – по имени водяного духа из шотландской низшей мифологии, обитающего в реках и озёрах. Келпи являются в облике пасущегося у воды коня, подставляющего путнику свою спину и затем увлекающего его в воду. Всем своим видом келпи как бы приглашает прохожего сесть на себя, а когда тот поддается на уловку, прыгает вместе с седоком в реку. Человек мгновенно вымокает до нитки, а келпи исчезает, причем его исчезновение сопровождается грохотом и ослепительной вспышкой. Но порой, когда келпи чем-то рассержен, он разрывает свою жертву на куски и пожирает. Вот такие милашки. В другом месте написано, что это monument to horse powered heritage across Scotland. Как бы это перевести? Памятник шотландским лошадиным силам? Уж выбрали бы: лошадиные силы или водяной дух, а то у меня мозги разбегаются... Кстати, если кто удивлялся детали лошади из Левкиных паттернов – то больше не удивляется, да?

Потом заехали в Стерлинг-городок, покрутились немного.

Сначала попали на старое кладбище

А вот замок знаменитый Стерлингский. Он тоже, говорят, интересный, и даже очень. Но во-первых, он успел закрыться, пока мы блуждали вокруг колеса, а во-вторых, каждый день по замку – это все-таки перебор.

Вторую важнейшую достопримечательность Стерлинга – Wallace Monument – видели издалека. Заходить вовнутрь мы и так не собирались, а поближе осмотреть хотели. Но не вышло: уже 6 вечера, а нам долгая дорога предстоит до Обана

Дорога на Обан чудная, идет через парк Троссакс и Лох Ломонд

В первоначальном плане мы думали где-то здесь переночевать (все ночуют), но наши местные друзья (те самые, которые из Обана) не велели. Сказали, что мест подобных по всей Шотландии полно и любой другой Лох не менее интересен, а мухи на этом Лох Ломонде особо вредные. "Мухи" – это пока для простоты, позже объясню, кто такие.

Телефонируем ребятам в Обан, что будем у них ближе к восьми, они говорят: ну хорошо, еще Квин Мэри застанете. Чего Квин Мэри, какая Квин Мэри? Ну ладно, наверняка что-то стоящее.

И вот мы едем себе едем, минут двадцать до Обана осталось, как вдруг Ларка: срочно в кусты. Вот срочно и все! Левка нервно сворачивает в подвернувшийся карманчик. На съезде оказывается яма. Глубокая, с острыми краями. Левая передняя шина вдрызг. О! Вот теперь мы действительно знаем, что значит «не задалось». А про запаску ведь не зря утром спрашивали. Как знали! Звоним в контору. Они выслушали... щас, говорят, переведем вас куда надо. Перевели. Ждем. Связь обрывается. На следующей попытке попадаем туда же, нас снова выслушивают внимательно, хотят перевести, но мы такие: нет, давай прямой номер! А прямой только внутренний, из UK. Ну ладно, говорят, набери то же самое +3. (А сразу не могли сказать, что на тройку надо звонить.) На тройке говорят «ждите». И еще «ждите».

Позвонили Диме, он все-таки с внутреннего телефона может позвонить. Сначала долго пришлось ему объяснять, что запаски нету. Вот нету – и все. А он не верил. Потом Дима все-таки поверил и куда-то дозвонился, и через некоторое время нам позвонил мужик и спросил, где конкретно мы находимся и сколько нас. И еще минут через сорок приехали к нам тягач и обычная машинка. Тягач погрузил нашу машину и Левку, а нас девочек забрала на своей машинке Маргарет, жена эвакуатора. Почему нельзя было приехать и сделать все на месте? Запаску, к примеру, поставить? Этого мы не знаем и тут еще продолжение следует. Зато Маргарет пальчиком показывает на большой корабль в море и торжественно восклицает: вот она, Квин Мэри 2!

А по берегам что делается! Все жители Обана высыпали на берег и фотографируют корабль. Надо – значит надо, мы тоже сфоткали.

А по берегам – красота! Только нам не до фотографий, машинка-то не наша. Корабль только разрешили сфоткать, потому что это святое. И привезли нас на парковку рядом с домом наших хозяев. А чинить? А чинить – неет… Завтра утром надо позвонить снова по тому же телефону, и тогда тот же мужик приедет и заберет машину на починку. А там уже посмотрим, когда ее обратно забирать. Ой. А у нас завтра экскурсия на остров Малл – и слава богу, на ихнем автобусе. И слава богу, Дима завтра дома и у него будет возможность заняться нашей машиной. Хотя наверняка он мог бы найти более интересные темы для занятий.

23 мая 2015

Сегодня едем (даже больше плывем, чем едем) на автобусно-паромную экскурсию "Три острова". Ваучер оплатили заранее по тырнету, опасаясь, что распродадут все билеты – суббота все-тки на дворе, а Стаффа входит отнюдь не во все предлагаемые экскурсии. Тем, кто не знает, что такое Стаффа (а их большинство, даже среди тех, кто путешествовал по Шотландии) – немного подождать, все своим черодом.

Туристический день начался с обмена ваучера на билетики в конторе "Стаффа турс". Каждому выдали по пять билетиков: 1) большой паром из Обана на остров Малл (порт Craignure на восточном побережье острова), 2) автобус из Крэйгнура на западное побережье острова (Fionnphort), 3а) маленький кораблик из Фьонфорта на остров Стаффа, 3б) он же со Стаффы на остров Айона, 4) маленький паром с Айоны на Фьонфорт, (без номера) автобус Фьонфорт - Крэйгнур, 5) и наконец большой паром на материк (какой материк? тоже ведь остров, только большой!) Соединенного Королевства. Все удовольствие 63 фунта с носа. Казалось бы, немало денег – но на своей машине, что характерно, стоит дороже, и значительно (мы подсчитали). Кроме того, что дороже – еще и суетно: слишком много надо успеть увидеть, да еще и не пропустить последний паром с Малла в 19:30. А так хоть какая-то гарантия, что успеем.

Отплываем из Обанского порта

Этот замочек – соседский с домом (вполне современным) наших хозяев, они даже орешки могут рвать с замковых деревьев

Хрестоматийно белеет парус

Приплыли на остров Малл, выбрали автобус, который нам велели, и поехали. Гидша по имени Шейла – одновременно и водитель автобуса. Ужасно симпатичная тетка, рассказывает по делу и с юмором. Главная дорога через остров – однополосная, представляете себе? Сейчас мы этот неуютный факт чувствуем только через Шейлины шуточки, но все еще впереди.

Вокруг величественная и умиротворяющая красота, но фотографированию не поддается. Много ли зафотографируешь из автобусного окна, к тому же зеленоватого окраса?

Приехали в Фьонфорт, туалеты на пристани платные, между прочим. А на суденышке туалет есть, но один на всех – учтите, если что.

Пока ждем кораблика на Стаффу, любуемся на прибрежные камни, они тут красоты неописуемой, вот прямо возле причала

Плывем

Кстати, в описании экскурсии сказано, что на Стаффу высаживают не всегда, а только когда погода позволяет. Как подплыли к Стаффе – сразу стало понятно, почему. Вокруг море относительно спокойное, а тут качает как бешеное

Но мы высадились, высадились! И поимели час абсолютно чистого и незамутненного счастья, да! Кстати, то, что кажется знаком "стоянка запрещена" – вовсе не знак, а спасательный круг

Поднимаемся наверх

Кусок причала и нечто

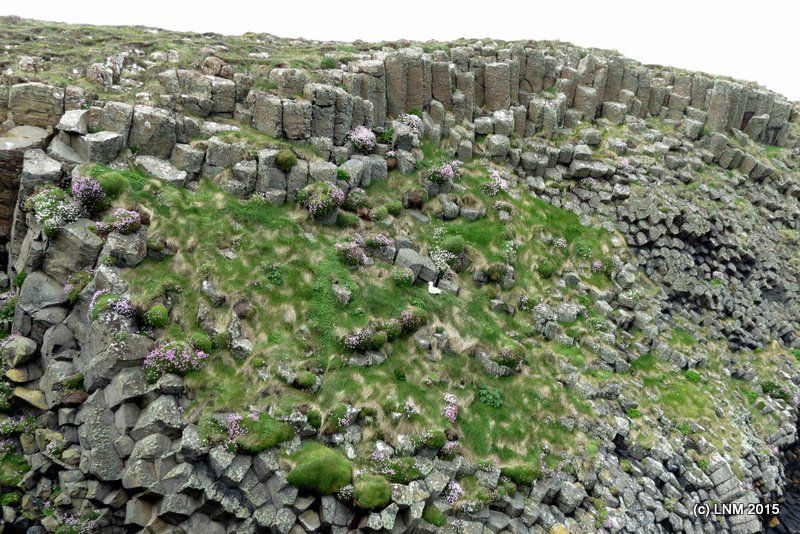

Но вот это, вот это все!

Какая радость для геолога

И восторг для геометра. Царство шестигранников на земле

Это место ничем не хуже ирландской Дороги гигантов, но про дорогу знают многие, а про это место – никто! Ну то есть почти никто. Вопрос "почему" вполне риторический: в Ирландии сел на машину и приехал, а сюда надо морем, да еще и с пересадкой.

Эту фотку я называю "Икра черная осетровая зернистая"

Ну, еще немножко и все

Начальник лодки что-то говорил про птичек под названием рuffins, которые здесь водятся и следовательно могут встретиться. Мы сначала думали, что эти вот черные бакланчики – они и есть

Ан нет! Рuffins – это вон какие лапочки, тУпики по-русски. Таких мы, увы, не встретили...

В этом виде мало геометрии, но много окружающего морского и земного пространства

А тут мы топаем к Фингаловой пещере

Фингалова пещера — прославленная морская пещера, вымытая в скале морской водой, на острове Стаффа, входящем в группу Внутренних Гебридских островов. Стены составлены из вертикальных шестигранных базальтовых колонн. На гэльском языке пещера называется Uamh-Binn, что можно перевести как «пещера мелодий». Действительно, благодаря выгнутому наподобие купола своду это место обладает уникальной акустикой. Причудливо преображённые звуки прибоя отдаются по всей внутренности пещеры, что придаёт ей сходство с исполинским нерукотворным собором. Открыли пещеру в 1772 году. Привлечённые славой этого чуда природы, остров посетили Вальтер Скотт, Уильям Вордсворт, Джон Китс,Альфред Теннисон, Жюль Верн, Август Стриндберг (пещера является местом действия одного из его произведений), королева Виктория и художник Джозеф Тёрнер, написавший в 1832 году пейзаж с видом пещеры.

Три грации в пещере. Давольныя!

А тут вот Википедия несколько запуталась: Нынешнее название пещера получила по увертюре Мендельсона «Фингалова пещера», навеянной мелодическими созвучиями, которые он услышал во время посещения пещеры в 1829 г. Фингал (буквально, «белый странник») – легендарный герой седой кельтской древности, о котором поведал миру Джеймс Макферсон в одном из стихотворений оссиановского цикла. По преданию, Фингал (или Финн) проложил насыпь между Шотландией и Ирландией, так называемую Дорогу гигантов. Не пещера получила название по увертюре, а увертюра по пещере. А на Дороге гигантов мы ведь были четыре года назад! Интересно теперь сравнить. По-моему, Стаффа все-таки покруче будет. Или просто впечатления живее?

Еще пара "фактур" из Левкиных серий

Прощай, Стаффа! Нам было хорошо с тобой

Надо двигаться дальше, на остров Айона. Он совсем близко, полтора км, плывем на той же лодочке. А я бы век отсюда не уезжала!

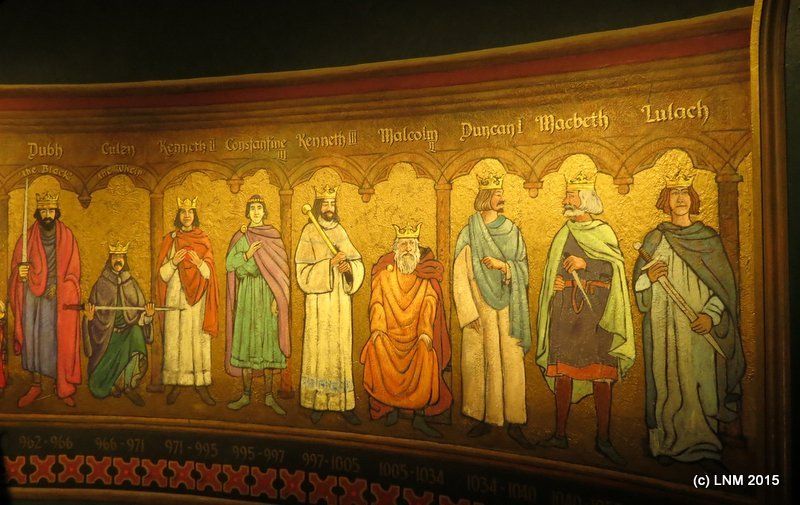

Айона (Iona) – тоже небольшой остров (население не более 200 человек), знаменитый аббатством, где погребены древние шотландские короли – всякие Дональды, Малькольмы, Дунканы и Макбеты. Вот мы видим аббатство со стороны моря

Своими белыми пляжами остров тоже вроде знаменит, но это мы как-то не очень прочувствовали

Руины монастыря августинок (монастырь тоже древний, основан в 1203 году)

В аббатство решили не идти, надоело платить большие деньги неизвестно за что. Как-то сразу бросились за все платить, а потом поостыли. Тут меня товарищи поправляют, что неправда, деньги платить вовсе не надоело, а просто именно в это аббатство не захотели. Снаружи ж оно вот

Посетили магазинчик, тут каждому нашлось по закладке – кому со львом, кому с совой. Теперь я, правда, вместо совы вижу стрекозу какую-то, но в натуре точно была сова

Поглазели на овечек (и они на нас)

Прогулялись по указателю до чуднОй статуи упавшего Христа. Сначала мы поняли по указателю, что статуя упала, но оказалось – что Христос

А вообще-то, если в аббатство не идти, два часа здесь явно нечего делать. Никакой священной благодати для нас не наблюлось, и к тому же по всему острову провода понавешаны, фотографировать никакого удовольствия. Ну и от Стаффы долго еще придется отходить, чтобы чем-нибудь снова впечатлиться.

Ко второму часу припустил неслабый такой дождина. Хорошо, что мы уже нагулялись и были на пути в столовку. Взяли луковый суп и пирожок такой с сыром и с луком, и кофе, и все такое вкусное, хоть и дорогое, как у них вообще в Шотландии водится, ну а на священном туристическом острове для туристов – и подавно.

Теперь под дождем бегом на паром – и на остров Малл. И в автобус, и снова милая Шейла (которая, кстати, плавала с нами на Стаффу в качестве частного лица)

И все вроде идет по плану, пока наша Шейла вдруг не объявляет: леди и джентльмены, хочу вас поздравить, у нас сломался мотор. Я сначала решила, что это очередная шутка такая, но она была нет. Adventure! (Шейла говорит). А то нам вчера этих адвенчуров не хватило. – У кого сигнал телефона ловится? – спрашивает Шейла, – у меня нет связи с внешним миром. – В общем, группа товарищей отошла в сторонку, нашла еле-еле какой-то сигнал, позвонили куда надо и вскоре радостно сообщили, что автобус сменный за нами выехал и будет через двадцать минут. А если повезет, то и паром последний на Обан нас подождет, который в 19:30.

Автобус приехал. Пересесть-то мы в него пересели, а как теперь развернуться на узкой однополосной дороге? Пришлось пятиться задом километра три (!) до ближайшей деревни, где Шейла блесяще выполнила разворот, вызвав бурные аплодисменты пассажиров. На обратном пути после дождя краски были удивительно свежие – и яркие, и неяркие одновременно. На фото через залитое дождем автобусное стекло – бледное подобие, конечно

Паром нас дождался, и мы благополучно доехали до дому. А еще бы не дождался! Тогда б турфирме пришлось оплатить всему автобусу гостиницы на Малле. Дима рассказывал, что там специальных отелей таких много стоит – для тех, кто опоздал на последний паром, – и им даже пару раз пришлось к этой услуге прибегнуть. Хорошо, что мы поехали не на своей машине, и хорошо, что заказали экскурсию заранее – автобус был полный. И только подумать, что есть экскурсии без Стаффы вообще. И какое счастье, что мы целый час гуляли по Стаффе!

Сергей Труханов. Размышления после концерта

2015-06-16 18:16:32 (читать в оригинале)В последнее время мы редкие гости на концертах АП, за исключением Щербакова и Чикиной. А на Труханова пошли из ряда логических соображений, вот таких:

1. Надо ж кого-то любить из современных авторов, кроме двух вышеназванных.

2. И того, и другую мы полюбили только побывав на их концертах, по записям не получалось.

3. Чикина часто выступает с Трухановым.

4. А тут вообще Труханов написал песню на стихи Щербакова!

5. И к тому же впервые приехал в Израиль.

Ну и вообще, мы же слышали его записи. Это определенно интересно: свой голос, во всех смыслах этого слова. Свой яркий стиль – хоть и на чужие стихи – ни с кем не спутаешь. Даже претензия, сформулированная Л. до концерта, звучала не столько претензией, сколько комплиментом: «слишком красивая музыка заслоняет собой стихи и не дает их расслушать».

Концерт сыграл именно ту роль, которая от него требовалась: обретя лицо, песни зазвучали совершенно по-другому. И стихи, подобно переводной картинке из моего детства, вдруг проступили за музыкой, прояснились и сделались слышны. Но!

К приглашению на концерт прилагалась статья про Труханова. И поскольку я очень сильно уважаю ее автора, конечно же, я должна была ее изучить. Что и сделала со всем тщанием после концерта.

Москвошвей

Критик, скрывающийся под ником

moskvoshvej, пользуется у меня огромным уважением по двум причинам: 1) Гениальная и исчерпывающая (на тот момент) статья про творчество Ольги Чикиной 2) абсолютное инкогнито, которое он умудряется сохранять все время существования в ЖЖ. А означенная длиннющая статья посвящена не только Труханову, а сразу двоим авторам, и называется «Между Якимовым и Трухановым».

moskvoshvej, пользуется у меня огромным уважением по двум причинам: 1) Гениальная и исчерпывающая (на тот момент) статья про творчество Ольги Чикиной 2) абсолютное инкогнито, которое он умудряется сохранять все время существования в ЖЖ. А означенная длиннющая статья посвящена не только Труханову, а сразу двоим авторам, и называется «Между Якимовым и Трухановым». «Два берега у одной реки»

Попробую процитировать основные положения статьи, чтоб стало понятно, почему она меня так взволновала.

1. В современной авторской песне есть два композитора, две величины, которые как бы ограничивают пространство песни на чужие стихи и являются наиболее последовательными выразителями различных эстетических тенденций – Николай Якимов и Сергей Труханов.

2. Они работают в двух главенствующих направлениях, по которым движутся барды-композиторы. Выразителями одного из них были Александр Дулов и, чуть позже, Александр Суханов (мелодисты). Выразитель другого – Александр Мирзаян (сложные гармонии, сложный аккомпанемент, подчеркивающий гармонию, речитативный вокал, нивелирующий мелодизм в угоду лучшей интонационной проработке), который вплотную подошел к синтетическому жанру песенного театра. Разница творческих методов этих Александров сводится по большому счету к эстетическому противостоянию позитивизма и модернизма, определяющему практически все стороны их творческой деятельности.

3. Николай Якимов достаточно последовательно продолжает модернистскую линию Александра Мирзаяна. Ситуация с Сергеем Трухановым куда менее однозначна. Он совершенно точно не является прямым последователем Александра Дулова и вряд ли будет в восторге от проведенных параллелей между своим творчеством и творчеством Александра Суханова. Однако инерция культурного стереотипа, сходство некоторых формальных черт и ощущение досадной пустоты «свята места» (несмотря на продолжающего творческий путь Суханова) привели в общем модерниста Труханова в состояние оппозиции явному модернисту Якимову. Даже скорее не столько привели, сколько взяли под белы ручки и усадили в соответствующее кресло, где на спинке мелом выведено «Саша и Саша были здесь». Сам Труханов в это кресло по доброй воле не сел бы.

Ну вот это, по-моему, чисто притянуто за уши. Эта параллель между «родоначальниками и последователями». Дулов для меня вообще никогда не существовал (скучно), Суханов симпатичен, но не более того (это я про «позитивистов»), но Мирзаян! Долгие годы «модернист» Мирзаян был для меня обожаемым кумиром, самым любимым из всей авторской песни! А что с теперешними? «Позитивист» Труханов-то меня сразу заинтересовал, а «модерниста» Якимова я пару лет назад послушала, пожала плечами и забыла. То есть все наоборот.

Якимов?

Но раз такое дело, раз уважаемый Москвошвей считает этих двоих равновеликими, да еще и Якимов – наследник Мирзаяна, – побежала слушать Якимова, вдруг чего недопоняла. Нашла концерт в Гиперионе, посмотрела. Ой. Мелодекламация беспомощных графоманских стихов с патетическим переходом на шепот, посвящения машенькам и олечкам, присутствующим и отсутствующим в зале… чувствую себя чужой на этом празднике жизни. Строчки из песен (двух разных, не помню на чьи стихи) резанули по ушам:

«…и направились к дому (вздох) те, у кого есть дом…»

«Подари мне любовь с виноградными гроздьями грусти…»

Какая-то кспшная разлюли-малина – как можно про это серьезно? На этот риторический вопрос у Москвошвея есть ответ!

Якимов умеет писать отличные песни на стихи, которые большой поэзией не являются, – он блестяще компенсирует неоднозначные тексты музыкальной драматургией, вытаскивая на первый план то сильное, что в них имелось, то есть то, что в них зацепило самого Якимова. Здесь свою роль играет вовсе не отсутствие вкуса (об этом можно судить хотя бы по тому, что в это же время Якимов пишет сильнейшие песни на стихи классиков), а то самое желание странного, вынесенное из прошлого века и кажущееся таким неуместным сегодня (кажущееся массовому сознанию, естественно). В отличие от Якимова Труханов права ошибиться текстом не имеет, т.к. ему будет куда труднее выровнять песню по причине менее изощренного инструментария.

Кроме того, за Якимовым давно уже закрепилась слава экспериментатора, поэтому даже отдельные его неудачи не кажутся неожиданностью – на пути эксперимента удачи вообще редки, так что Якимов в смысле достоинств конечного продукта и так бьет все рекорды. У Труханова этой защиты нет, и он с практически безупречным вкусом выбирает тексты для своих песен.

Во-от. Оказывается, факты мы подметили одинаковые, а выводы разные.

В строчке, выделенной жирным шрифтом двумя абзацами выше, тоже ведь заключается некий логический дефект. Если композитор выбрал, к примеру, восемь хороших стихов и два плохих – разве этого недостаточно, чтоб заподозрить в нем отсутствие вкуса? (Про то, что проколы вкуса случаются и у классиков, вообще молчу, в данном случае не о том речь). Но Бродский! Когда я слушаю Якимова на стихи Бродского, меня не покидают воспоминания о том, что Мирзаян это делал гораздо лучше. Когда слушаю Труханова – никакого диссонанса. Думаю, что вот надо же, оказывается, кто-то сумел это сделать не хуже Мирзаяна.

Я прошу прощения, что приходится не очень лестно отзываться о творчестве Якимова. Не нравится, как говорится, – не ешь, и обычно так я и делаю. А тут Москвошвей мне душу растравил – и зря он, ей-богу, проводит эту параллель. Но без М. мне тоже невозможно было обойтить. Возвращаясь к Труханову – посмотрите, как ярко, точно и глубоко Москвошвей о нем пишет!

М. о Труханове

Практически все его песни лишены какого бы то ни было эмоционального развития, и это создает по-своему неповторимый эффект: Труханов шаманит – то есть выстраивает внесмысловую монолитную конструкцию, основанную на ритмико-музыкальных доминантах и энергии голоса. Этого шаманизма вполне хватает для того, чтобы наполнить музыкальным содержанием достаточно длинные поэтические тексты. Якимов, надо сказать, тоже довольно часто предается камланию, но для него это пусть и доведенный до совершенства, но один из многих исполнительских приемов, причем прием исключительно стилистический. Для Труханова шаманизм вообще не прием, это естественный язык, и когда в отдельных случаях он пытается разбавить плотность этого языка попыткой интонирования, то градус энергетического воздействия на публику заметно снижается.

Перевожу на свой язык. Труханов мне понравился своим отчетливым и ни на кого не похожим стилем. Якимов же раздражает стилевой мешаниной.

Да, так получилось, что Труханов оказался в поле АП, но произошло это скорее волей цепи случаев и стереотипов. Он очень серьезно подкован в музыке, причем, видимо, преимущественно в музыке западной – вряд ли в современной авторской песне найдется с десяток настолько же сведущих меломанов. И немаловажной составляющей трухановского песенного творчества является создание гитарного аккомпанемента и аранжировок – я не удивлюсь, если это главная составляющая. И аккомпанемент Труханова совершенно индивидуален: он узнаваем и характеризуется использованием очень коротких ритмических долей – это своеобразное музыкальное барокко. Надо сказать, что по похожему пути шел в свое время и Суханов, активно использующий триоли и квартоли, но у него аккомпанемент никогда не выходил на самоценный уровень, да и столь серьезным музыкальным опытом Суханов не обладал. Аккомпанемент не вспомогательная, как у большинства бардов, а совершенно самостоятельная единица трухановского творчества, равновеликая мелодии, ритму и, возможно, находящаяся чуть в более приоритетном положении по отношению к текстам песен. Недаром Труханов скуп во всем, кроме аккомпанемента – уберите из его песен гитару, и они потеряют значительную, если не большую, часть своей прелести.

Вообще, несмотря на практически отсутствующую разницу в возрасте, Николай Якимов и Сергей Труханов люди абсолютно разных эпох. Труханов не вызывает публику на откровенность, не провоцирует на прекрасные порывы – он просто дает эмоционально нейтральный и качественный музыкальный концерт с применением чужих стихов. Поэтому многие его вовсе не опознают как «барда».

Ловя М. на слове, узнаю нечто новое про себя саму. Не будем сейчас углубляться в понятия песни «авторской» и «бардовской» (иначе из этих дебрей вообще никогда не выберемся), остановимся на интуитивном их понимании. И тогда получается, что все мои (наши с Л.) последние пристрастия – как раз к тем авторам, которых охотно принимают и вне «бардовской» песни.

Но вот опять нечто странное.

...И попса вскоре потянется к Труханову, поскольку ей будет казаться, что сыграть его гармонически простые песни любой дурак сможет. Любой дурак и может, но, лишенные трухановского барочного аккомпанемента, они перестают быть песнями Труханова, что, разумеется, мало беспокоит попсовиков, потому что делать им больше нечего, кроме как мерить полученный результат мерками вкуса. Якимову же не грозит плавное опопсение – ни идущее изнутри, ни идущее извне; собственная антипопсовая закваска Якимова сильна необычайно, а внешней попсе просто не с чем подступиться к его музыкальному уровню: банально песни Якимова не сыграешь.

Какое какое опопсение? Какая попса потянется? Я, что ли, любитель попсы? Вот, к Труханову-то я потянулась, а Якимова, значит, не поняла...

В заключение

Собственно, на концерт на этот мы ходили перед отъездом в Шотландию, но только теперь усвоилось, устоялось и захотелось написать. И захотелось понять, почему так понравилось. И для этого привлекли Москвошвея, и он проанализировал и объяснил. И потому получилось так длинно.

В заключение – просто две песни Сергея Труханова. Для затравки.

«Белеет парус»

«Древнешумерское»

Как пишет М., «Сергей Труханов, как и положено мелодисту-традиционалисту, приходится по вкусу многим.» Ну вот и я надеюсь, что еще кому-нибудь придется.

Шотландия-1

2015-06-10 20:41:37 (читать в оригинале)Edinburgh – Falkirk Wheel – Stirling – Loch Lomond – Oban – the Isle of Mull – the Isle of Staffa – the Isle of Iona – Oban – Glen Coe – Fort William – Glenfinnan – Road to the Isles – the Isle of Skye – Plockton – Eilean Donan Castle – Urquhart Castle – Inverness – Aviemore – Loch Morlich – Glenlivet Distillery – Tomintoul – Aviemore – Blair Castle – Queen’s view – Pitlochry – Bendarroch Castle – The Hermitage – Birnam – Dundee – St Andrews – Edinburgh

20 мая 2015

В Эдинбург летим бельгийцами через Брюссель, а обратно немцами через Франкфурт. Это мы втроем летим из Т-А: Левка, Ларка и я. А Татьяна своим путем из Москвы. Бельгийцы хорошие: угощают шоколадками, и не хухры-мухры, а прям-таки Nehaus. Маленькими, правда – да кто ж большую-то даст?

Прилетели в 10 вечера по местному времени. На продувном ветру минут тридцать постояли в очереди на такси – и за 20 денег доехали до хаты.

Хата исключительно удачная! 270 денег за четверых за две ночи в такой шикарной квартире – для центра Эдинбурга совсем недорого. А то, что завтрака нет – так тут кухонька в лучшем виде

Татьяна прилетела из Москвы более ранним рейсом и встречает нас в квартире, уже успев прикупить продуктов на завтрак. Ур-ра, встретились! Собственно, именно поэтому мы изменили своей привычке сразу же уезжать из города. Чтоб не торчать в аэропорту, ожидая дружеского рейса, а спокойно встретиться в квартирке. Ну и соответственно заночевать две ночи и город посмотреть не после остального путешествия, а до.

21 мая 2015

Завтрак чето не сфотографировали. Ладно, сразу в город тогда

Сначала решили проверить свою машинопрокатную контору. Она находится на центральном ж-д вокзале, который красиво называется Waverley по роману Вальтер-Скотта (почему я его в детстве так называла? Не "Вальтера Скотта", а именно так: "Вальтер-Скотта"). То, что на карте выглядело совсем близко, в натуре оказалось довольно замысловато. Но мы все равно решили, что завтра пойдем сюда пешком, и прямо с чемоданами – доползем, нестрашно.

Мы живем в новом городе (на картинке – слева), а старый – напротив (на картинке – справа), их соединяют несколько мостов. Реки под мостами, правда, не видно. Просто долина, по ней бежит железная дорога.

Проверив наличие конторы, потопали на Королевскую милю (Royal Mile), которая тянется от Эдинбургского замка (резиденции королей Шотландии) до дворца Холируд Хаус (резиденции королей Англии). Впрочем, в туристическом офисе для туристов, как раз находящемся возле вокзала, сказали, что Холируд Хаус сегодня закрыт, что сильно упрощает нашу миссию. Сначала в замок, конечно. Решив ограничить количество замков в этом путешествии, мы охотно поверили

annie_celeblas, что если выбирать минимум-миниморум, то это будут Эдинбургский замок и замок Блэр. Пока что топаем по Королевской миле.

annie_celeblas, что если выбирать минимум-миниморум, то это будут Эдинбургский замок и замок Блэр. Пока что топаем по Королевской миле.По дороге зашли в St.Giles Cathedral. Знаете, как он переводится на русский? Собор Святого Эгидия. Уж и не знаю, почему

Собор собою хорош – и снаружи (где еще вы видели такие шпили-короны?), и изнутри.

Витражи очень красивые

И еще есть знаменитая часовенка The Thistle Chapel с потрясающей деревянной резьбой

Потолок

Жывотные на подлокотниках

Знаменитый ангел с волынкой – один из символов Шотландии – тоже тут

Хороший, правильный собор. Идем дальше. Первый мужик в юбке!

А вот какой я стройный, если кто не знает. И худеть не надо

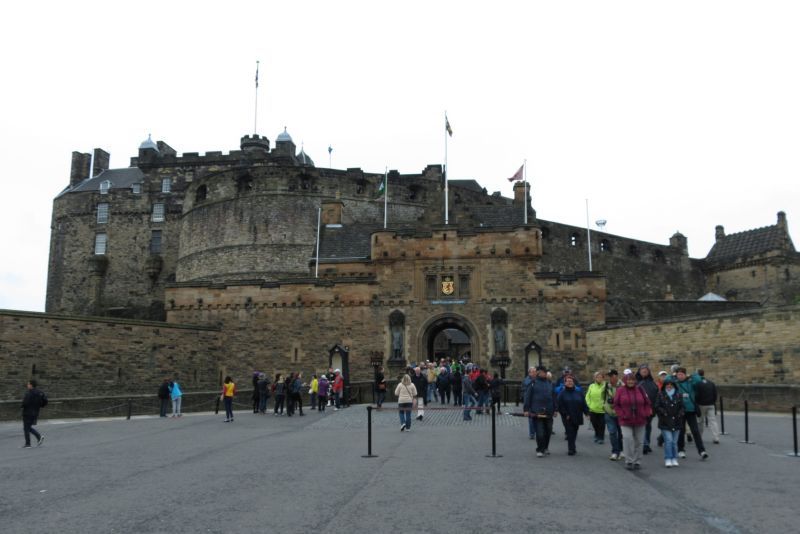

Вот и замок. Очередь в кассу – на полчаса, да еще под дождем. А можно было билеты в тырнете заказать и получить без очереди. ТщательнЕе, тщательнЕе, товарищи.

Замок, конечно, шикарный и очень интересный!

Внутри крепостных стен – не только замок как таковой, но и комплекс музеев: два военных музея, старые тюрьмы, сокровищница шотландской короны и бог знает что еще. Может, поэтому вход в замок дорогой, как сволочь – 16 фунтов. Девушки ездили в 2012 году – было еще 12.

Вот такие стены, вырастающие прямо из скалы

Ой, это я так высоко забралась? Ну и спортсменка!

Весьма необычное место – собачье кладбище, никогда такого не видела. Здесь похоронены собаки, принадлежавшие служившим в замке офицерам.

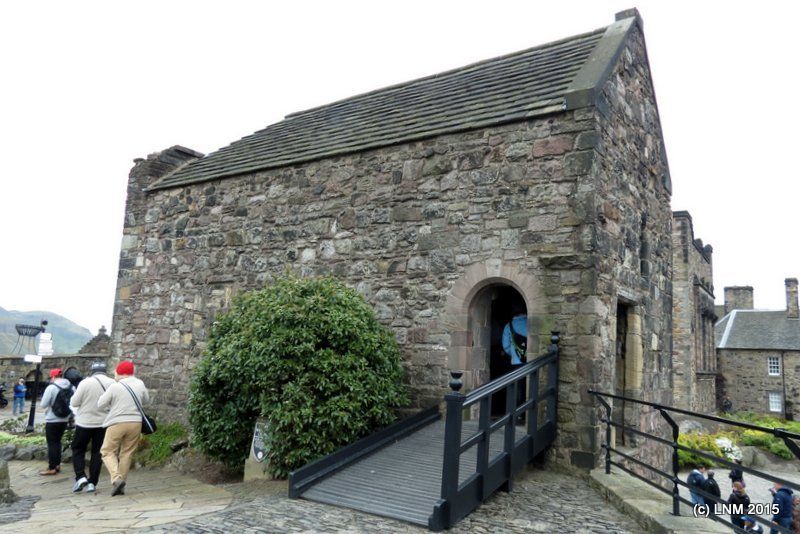

Самое старое здание Эдинбурга, построенная в 12-ом веке часовня св.Маргариты (тоже шотландская королева была, а так ничего интересного)

Еще всякого внутри замковых стен

Один из самых интересных музеев – "тюремный", первый раз такое вижу. Эдинбургский замок использовался как военная тюрьма ещё с середины XVIII столетия. Предназначалась она для провинившихся солдат и офицеров гарнизона, а затем и для военнопленных. По стенам висит внушительная экспозиция с историей войн, в которых шотландцы принимали участие – так вот все эти противники и перебывали тут по очереди. Спали, оказывается, не только на нарах, но и в гамаках!

Главные экспонаты замковой сокровищницы – корона, скипетр и Stone of Destiny. Это камень, на котором короновались шотландские и английские короли. Сидя на камне, насколько я поняла. Последняя коронация в Шотландии (но судя по всему, уже без камня...)

История камня – прямо песнь песней. Цитирую из Википедии. С сокращениями, но все равно длинно. Но забавно же ж!

Скунский камень (англ. Stone of Scone, Stone of Destiny) — священная реликвия Шотландии, представляющая собой большой блок песчаника весом 152 кг. На протяжении веков на камне короновались шотландские и английские монархи. Другие названия камня — Камень Судьбы, Подушка Якова, Коронационный камень. По преданию, именно этот камень библейский персонаж Иаков положил под голову вместо подушки и увидел во сне лестницу, достигавшую небес, по которой восходили и нисходили ангелы.

В 1296 г. английский король Эдуард Длинноногий захватил Скунский камень в числе других военных трофеев и перевез его в Вестминстерское аббатство. Там реликвию поместили под сиденье деревянного трона (Кресло короля Эдуарда), на котором короновались английские монархи. В 1328 г. между Англией и Шотландией было заключен Нортгемптонский договор — мирное соглашение, согласно одному из пунктов которого Скунский камень должен был быть возвращен Шотландии. Однако ему было суждено оставаться в Англии еще шесть столетий.

А теперь внимание! Рождественским утром 1950 г. четверо шотландских студентов из университета Глазго незаметно проникли в Вестминстерское аббатство и похитили Скунский камень. По пути они нечаянно уронили его, и блок разбился на 2 части. В Глазго студенты нашли каменщика (Роберта Грея), который склеил обломки, и спрятали камень в сломанном тракторе. Похищение камня вызвало огромный общественный резонанс в Шотландии, тем более, что попытки похищения камня шотландскими националистами бывали и ранее, но все они ранее были неуспешными. 11 апреля 1951 г. студенты, не желая превращать символическое похищение в банальную кражу, принесли камень в развалины аббатства Арброт, знаменитого тем, что здесь в начале XIV века была принята «Арбротская декларация» о независимости Шотландии, и анонимно сообщили полиции о его местонахождении. Власти возвратили камень в Вестминстерское аббатство, и он был вновь помещен в основание Коронационного трона. В 1953 г. на нем была коронована королева Елизавета II. В 1996 г. правительство Великобритании приняло решение передать камень Шотландии, однако было оговорено, что англичане будут заимствовать его на время коронаций. 30 ноября того же года, в день Святого Андрея, Скунский камень вернулся в Шотландию и был помещен рядом с шотландскими королевскими регалиями в Эдинбургском замке. В этот памятный для всей Шотландии день около 10 тысяч людей выстроились вдоль Королевской Мили для того, чтобы увидеть собственными глазами процессию сопровождающих Скунский камень священнослужителей и солдат. О как!

Вот оно что. Наконец-то, задним числом, до конца прочувствовали, что за камень четыре года назад целовали в Ирландии. Вмонтированный в стену замка Бларни блок песчаника считается частью Скунского камня, подаренной хозяину замка Робертом Брюсом за помощь, оказанную в 1314 году в борьбе с английским королём Эдуардом II. По легенде, камень замка Бларни даёт поцеловавшему его дар красноречия. Не дал нифига, кстати.

А вот коронация этого самого Роберта I Брюса. Robert the Bruce, 11 июля 1274 — 7 июня 1329) — король Шотландии (1306—1329), один из величайших шотландских монархов, организатор обороны страны в начальный период войны за независимость против Англии, основатель королевской династии Брюсов. 25 марта 1306 года Роберт Брюс был коронован в Скуне королём Шотландии. Сравните, кстати, эту скульптуру с портретом в Википедии – ну ничего общего.

Стоя против этой стены, прям так и хочется воскликнуть: «кроме тебя, Дункан, еще и Макбет!».

Замковые музеи знатны своими хронологическими перечнями: тут и все короли выстроены в ряд, и все войны – и любое другое остальное, что подлежит систематизации и хронологизации. Это мы любим

Еще один мужик в юбке и очень славный лев со щитом. А вот как эти мужики – в перчатках, но с голыми розовыми коленками. А зимой?

Прямо из сокровищницы выходишь в королевские апартаменты. Это Нижний зал, не так давно отреставрированный

А вот и герб Шотландии: лев и единорог

Вел за корону смертный бой со Львом Единорог

Гонял Единорога Лев вдоль городских дорог,

Кто подавал им чёрный хлеб, а кто давал пирог,

А после их под барабан прогнали за порог.

Что, кстати, наводит на мысль об обеде и не надоели ли гости хозяевам.

Для обеда добрые люди порекомендовали паб Halfway House, за что им очень спасибо. Сами бы мы на него не наткнулись (хорошо так запрятался в переулочке), а поискав немного – нашли. Он сам про себя пишет, что самый оригинальный и самый маленький паб – то ли в Шотландии, то ли в мире. Про то и другое не уверена, но еда и правда очень вкусная.

Тут мы отведали народного шотландского супа Cullen Skink, и он очень был хорош! И повторили бы с удовольствием – но больше, как ни странно, нигде его не встретили. Суп делается из картошки, лука и копченой рыбы Haddock, которую, похоже, только одну и едят по всей Шотландии. По-русски она, оказывается, называется "пикша" и относится к семейству тресковых.

И еще, натурально, взяли хаггис – который оказался здесь самым вкусным из общего числа четырех, распробованных за поездку. Хаггис (англ. Haggis) — национальное шотландское блюдо из бараньих потрохов (сердца, печени и легких), порубленных с луком, толокном, салом, приправами и солью, и сваренных в бараньем желудке. Блюдо подают с гарниром «нипс и таттис» (пюре из брюквы и картофеля). Что мы здесь и имеем в классическом исполнении (потом попадались исключительно неклассические). Слева внизу в сопровождении гороховой подливки – steak and gravy pie. Это я заказала – ужасно люблю всякие пироги: и сладкие, и несладкие

Друзья порекомендовали нам экскурсию по подземному городу под названием "The Real Mary King’s Close". А мы, пожалуй что, не рекомендуем. Во-первых, из-за шотландского выговора экскурсовода (вероятно, нарочито подчеркнутого) мы поняли хорошо если половину – ну а во-вторых, вообще скучновато. То есть было бы интересно, если б втрое короче, втрое дешевле и втрое больше понимать. Тут девушки описывают другую подобную экскурсию. Таки я знаю…

Тем временем кончился наконец дождь, и мы с удовольствием выпили капуччино с тортиком фадж. У нас в Роладине "фадж-шоколад" – это такой ужасно вкусный шоколадный торт. И здесь был торт, правда, гораздо менее вкусный. А классический шотландский фадж – это такая шоколадная помадка, аналог восточному шербету. На следующий день мы купили коробочку этого настоящего фаджа – под лозунгом распробования национального продукта, потом покажу, когда купим.

Зашли в Музей детства. Очень любопытно, к тому же совершенно бесплатно. Ля ностальжи, камарад

Продолжаем по Королевской миле, от замка вниз. Вот она какая, примерно

Здесь конец света, но еще не конец улицы

Музейчики, магазинчики...

Отдельная радость – витрины. Но не сами сувениры. Левка велел написать про шотландские сувениры, что они бывают двух видов: глупые, безвкусные и дорогие – и красивые, полезные и очень дорогие. Но шарфики хороши. Кстати, в Эдинбурге они продавались по скидке за 9 денег, и Татьяна очень жалела потом, что не купила, так как во всех других местах они были уже по 14. И ведь не то чтобы большие по 14, но сейчас, а за 9 маленькие, но вчера. Совершенно одинаковые! Ой мама. А это что за 79.99? не, это сами пускай покупают

Выучила новое слово «тартан» – рисунок «шотландки». Поняла так, что у каждого клана есть свой тартан, но не у каждого тартана свой клан. В мировом регистре тартанов Scottish Tartans World Register приводится более 3300 видов рисунка, новые виды уже не регистрируются. В другом регистре – Scottish Register of Tartans – на 2010 год приводится свыше 6000 видов тартанов и регистрация новых продолжается. А кланов я насчитала (здесь считала) 94 горных и 167 равнинных. Не знаю, зачем считала, это я с утра пораньше, не проснувшись еще, тыкала пальцем в экран – может и неточно, не поручусь. Но зато теперь знаю весь список шотландских фамилий (а не только банальных макдональдов и макинтошей).

Неожиданно прямо рядом с Милей – садик (у него есть имя собственное, но в дневнике не сохранилось). Скромный, но очень милый

Другой стороной садик выходит на край старого города, и зумом выхватилась с противоположного берега такая вот эффектная парочка

Дворик, просто дворик

Не так давно построенное здание парламента, почему-то разукрашенное нашими "далетами"

Это мы уже дотопали до конца Королевской Мили. Здесь стоит дворец Холируд Хаус. Это официальная резиденция королевы, когда она приезжает в Шотландию. Тут она проводит минимум неделю в году, и там же назначается премьер министр Шотландии. Сзади к дворцу примыкает разрушенное аббатство Холируд, по которому дворец и назван.

По Калтон роад дотопали до Принцесс стрит. Лезть на Калтон Хилл не было сил.

Это уже новый город

А старый – вон там, наверху

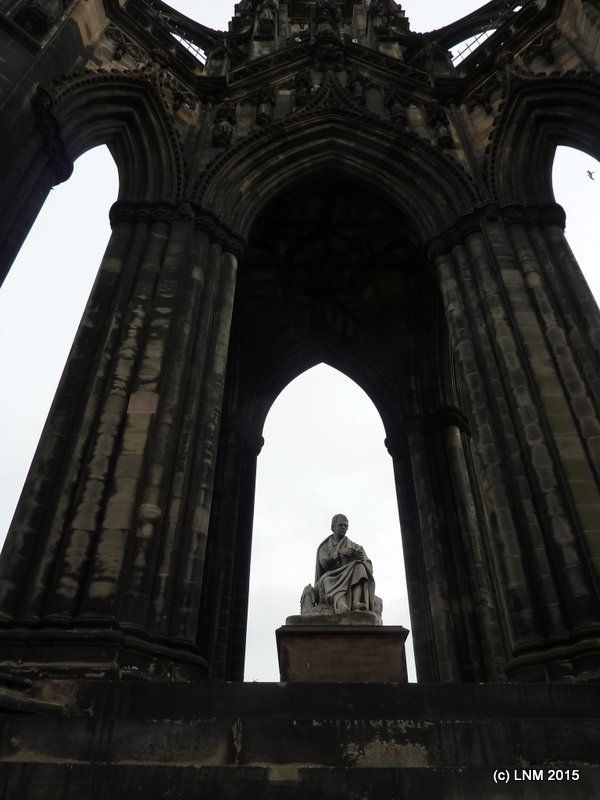

Монумент Вальтера Скотта

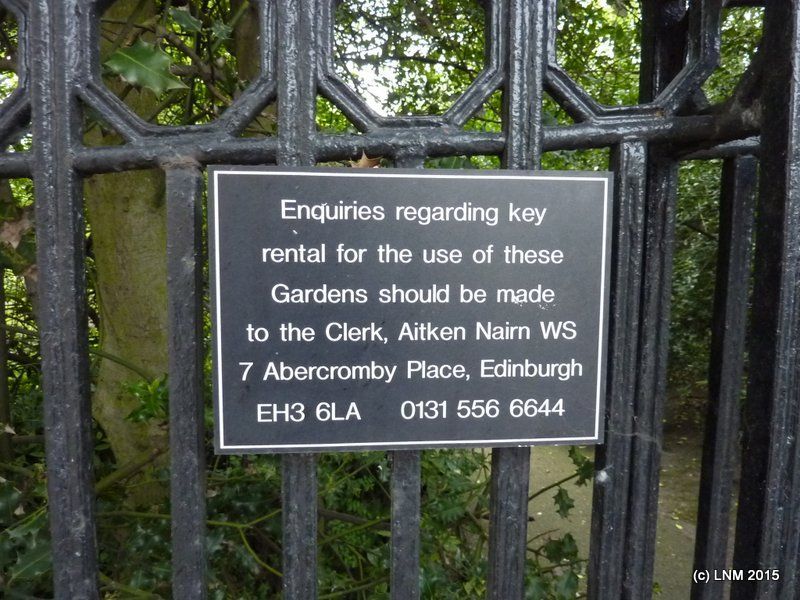

Садик запирается на замок, очень по-домашнему

А этот мужик поочередно снимал мобильники с полки и энергично протирал их об свою майку. Боевую раскраску тоже зацените

Еще нового города – по дороге домой

Трубы (как у нас солнечные бойлеры, – заметил Л.) – ну и хватит на сегодня

Продолжение следует, сами понимаете. И дальше будет только веселее.

Заметки о прочитанном (Чтиво номер 50, юбилейное!)

2015-06-07 11:35:10 (читать в оригинале)У моих чтивных постов сегодня юбилей. 50. Пятьдесят, Карл!

По такому случаю я хорошенько отредактировала книжное оглавление, приведя все ссылки в единый формат (а то раньше обозначала только автора, без названия книги). Заодно же ознакомилась со своими постами десятилетней давности и узнала много любопытного.

Например, ужасно интересно отслеживать моду на книги – хорошо видно, что в таком-то году все читали это и это. А теперь про многие книги и не вспомнит никто – разве что я, перечитывая свои же записки.

В одном из постов (конкретно, чтиво-7) сказано, что я просила подарить мне на день рождения книжку (конкретно, Шалева), а в магазинах ее не оказалось: раскупили. Это 2005 год. А сегодня, через десять лет, многие мои друзья (читающие!) уже избавились от всех своих печатных книжек. Я не избавляюсь, так как рука не поднимается, но и просить книжку на день рождения тоже ведь в голову не придет.

Легко отследить, когда появились аудиокниги – в 2007 году, чтиво-13. Хотя тег еще не созрел тогда. Тег появился в 2008, когда на три-четыре прослушанные книжки стала приходиться лишь одна прочитанная...

В отличие от киношных юбилейных постов, учинить рейтинг на книги наглости у меня не хватило – пусть так и будет оглавление, как оно есть. Мне-то оно здорово помогает, когда желаю вспомнить, что когда о чем писала, – а может, и еще кому-то пригодится. Хотя первые посты не нравятся мне, как-то они не по делу: вдруг нелепые заигрывания с читателями («о читающий Мураками френд» – ну не ужас?), и все такое прочее. Сейчас лучше пишу, слава богу. Хорошо, что не наоборот.

Короче, вот оно оглавление, прошу к столу.

Чтиво-1: Харуки Мураками: "Dance, dance, dance", Динa Рубинa: "Несколько торопливых слов любви", Людмила Улицкая: "Сквозная линия", Виктор Пелевин: "ДПП".

Чтиво-2: Борис Акунин: «Алмазная колесница», Исаак Башевис-Зингер: «Люблинский штукарь», Игорь Ефимов: «Архивы страшного суда», Умберто Эко: «Баудолино», Итало Кальвино: «Однажды зимней ночью путник», Людмила Улицкая: «Искренне ваш Шурик»

Чтиво-3: Исаак Башевис-Зингер: «Шошa», Дина Рубина: «Синдикат», Лаурa Эскивель: «Шоколад на крутом кипятке», Ромен Гари: «Корни неба», Милан Кундерa: «Книга смеха и забвения», Юрий Карабчиевский: «Жизнь Александра Зильбера», Аркан Карив: «Переводчик»

Чтиво-4: Петер Хег: «Смиллa и ее чувство снега», Харуки Мураками: «Норвежский лес», Алексей Слаповский: «Первое второе пришествие», «Анкета» «Я – не я», Виктор Пелевин: «Священная книга оборотня»

Чтиво-5: Кадзуо Исигуро «Когда мы были сиротами», Майкл Каннингэм: «Дом на краю света», Перес-Реверте: «Капитан Алатристе», Хег: «Условно пригодные»

Чтиво-6: Пелам Гренвилл Вудхауз «Дживс и Вустер», Терри Пратчетт: «Цвет волшебства», Рубен Гонсалес Гальего: "Белое на черном", Борис Акунин: «Фантастикa», «Шпионский роман», Эрленд Лу: «Лучшая страна в мире», Патрик Зюскинд: «Голубка»

Чтиво-7: Меир Шалев: «Русский роман», Мюриэл Спарк: «Memento Mori», «Мисс Броди в расцвете лет», Джулиан Барнс: «Так это было», Эрленд Лу: «Во власти женщины», Борис Акунин: «Детская книга»

Чтиво-8: Эрленд Лу: «Наивно. Супер», Людмила Улицкая «Люди нашего царя», Дафнa дю Морье: «Козел отпущения», Дуглас Адамс «Автостопом по Галактике», Виктор Пелевин: «Шлем ужаса»

Чтиво-9: Ивлин Во: «Пригошня праха», Джулиан Барнс: «Любовь и так далее», «История мира в 10 1/2 главах», Милан Кундерa: «Неведение», Пол Остер: «Мистер Вертиго»

Чтиво-10: Меир Шалев: «В доме своем, в пустыне», Джулиан Барнс: «По ту сторону Ла-Манша», Ивлин Во: «Возвращение в Брайдсхед»,«Незабвенная», Дуглас Адамс «Ресторан на краю Вселенной», Стивен.Фрай: «Гиппопотам», Павел Санаев: «Похороните меня за плинтусом»

Чтиво-11: Михаил Шишкин: «Венерин волос», Динa Рубинa: «На солнечной стороне улицы», Меир Шалев: «Эсав», Стивен Фрай: «Лжец», Терри Пратчетт: «Вещие сестрички», Джулиан Барнс: «Попугай Флобера»

Чтиво-12: Юрий Поляков: «Замыслил я побег», Физиль Искандер: «Сюжет существования», Дуглас Коупленд: «Поколение Икс», Нил Гейман: «Американские боги», Джон Керри: «Моя жизнь как фальшивка», Виктор Пелевин: «Ампир В»

Чтиво-13: Джулиан Барнс: «Метроленд», Терри Пратчетт и Нил Гейман: «Добрые предзнаменования», Алессандро Баррико: «Шелк», Юрий Поляков: «Апофегей», Дмитрий Быков: «Эвакуатор», Людмила Улицкая: «Даниэль Штайн, переводчик».

Чтиво-14: Владимир Орлов: «Альтист Данилов», Себастьян Жапризо: «Бег зайца по полям», Александр Червинский: «Шишкин лес», Кадзуо Исигуро: «Не отпускай меня», Луи Басс: "Роскошь изгнания", Перес Реверте: «Фламандская доскa»

Чтиво-15: Янн Мартел: «Жизнь Пи», Михал Вивег: «Лучшие годы - псу под хвост», «Летописцы отцовской любви», Аннa Гавальдa: «Я ее любил, я его любила», Сергей Довлатов: «Заповедник», Борис Акунин: «Нефритовые четки», Джон Фаулз: "Коллекционер"

Чтиво-16: Кадзуо Исигуро: «Там, где в дымке холмы», «Белая шляпа Бляйшица» (сборник), Амос Оз: «Познать женщину», Р.Д. Уоллер: «Мосты округа Мэдисон», Татьяна Устиновa: «Миф об идеальном мужчине», Эрленд Лу: «Допплер»

Чтиво-17: Ольгa Славниковa: «Стрекоза, увеличенная до размеров собаки», Нил Гейман: «Задверье», Харуки Мураками: «Хроники заводной птицы», Владимир Новиков: "Роман с языком", Герберт Розендорфер: «Письма в Древний Китай»

Чтиво-18: Михаил Шишкин: «Взятие Измаила», Дмитрий Быков: «Орфография», Сергей Гандлевский: <НРЗБ>, Ивлин Во: «Черная беда», Елена Колина "Дневник новой русской"

Чтиво-19: Алексей Иванов: "Географ глобус пропил", Дафна Дю Морье: «Паразиты», Сью Таунсенд: «Страдания Адриана Моула», Кристофер Прист: «Престиж», Филип Рот: «Людское клеймо»

Чтиво-20: Иэн Макьюэн: "Амстердам", Джулиан Барнс: "Лимонный стол", Елена Колина: "Личноe дело Кати К.", Терри Пратчетт: "Стража! Стража!", А. и Б. Стругацкие: "Улитка на склоне"

Чтиво-21: Ольга Славникова: "2017", "Басилевс"; Дина Рубина: "Почерк Леонардо", Орхан Памук: "Стамбул", "Снег", Виктор Пелевин: "П5"

Чтиво-22: Джонатан Сафран Фоер: "Жутко громко и запредельно близко"; Gail Parent: "Sheila Levine is dead and living in New York", Алексей Иванов: "Сердце Пармы"; Майкл Каннингем: "Избранные дни", Халед Хоссейни: "Бегущий за ветром"

Чтиво-23: Владимир Сорокин: "День опричника"; Ольга Славникова: "Любовь в седьмом вагоне", Дж. М. Кутзее: "Бесчестье"; Гаррос-Евдокимов: "Серая слизь", Эрленд Лу: "Грузовики Вольво"

Чтиво-24: Павел Крусанов: "Укус ангела"; Алексей Иванов: "Золото бунта", бр. Стругацкие: "Жук в муравейнике"; Терри Пратчетт: "К оружию! к оружию!", Андерс Бодельсен: "Задумай число"

Чтиво-25: Стивен Фрай: "Как творить историю"; Эмиль Ажар: "Голубчик", Меир Шалев: "Голубь и мальчик"; Терри Пратчетт: "Мелкие боги"; Ивлин Во: "Мерзкая плоть"

Чтиво-26: Владимир Сорокин: "Сахарный Кремль"; Алан Ислер: "Жизнь и приключения отца Мюзика", Филип Рот: "Случай Портного"; Святослав Логинов: "Свет в окошке", Джулин Барнс: "До того как она встретила меня"

Чтиво-27: Лена Элтанг: "Побег куманики"; Джонатан Сафран Фоер: "Полная иллюминация", Алексей Иванов: "Общага-на-крови"; Борис Акунин: "Весь мир - театр", Анна Исакова: "Ах, эта черная луна"

Чтиво-28: Владимир Сорокин: "Метель"; Дина Рубина: "Белая голубка Кордовы", Тонино Бенаквиста: "Сага"; Берил Бейнбридж: "Мастер Джорджи", Анна Гавальда: "Просто вместе"

Чтиво-29: Диана Сеттерфилд: «Тринадцатая сказка», Виктор Пелевин, «Ананасная вода для прекрасной дамы», Джон Ирвинг: «Мир глазами Гарпа». Терри Пратчетт: «Мор – ученик смерти».

Чтиво-30: Кадзуо Исигуро: "Художник зыбкого мира", Ольга Славникова: "Вальс с чудовищем", Святослав Логинов: "Колодезь", Эрленд Лу: "Мулей"

Чтиво-31: Меир Шалев: "Фонтанелла", Антонио Табукки: "Утверждает Перейра", Михаил Шишкин: "Письмовник", Виктор Пелевин: "Т"

Чтиво-32: Мариам Петросян: "Дом, в котором...", Ольга Славникова: "Легкая голова", Михаил Елизаров: "Библиотекарь", Мюриэль Барбери: "Элегантность ежика"

Чтиво-33: Виктор Пелевин: «S.N.U.F.F.», Анна Борисова: «Креативщик», Елена Катишонок: «Жили-были старик со старухой», Джулиан Барнс: «Артур и Джордж».

Чтиво-34: Сара Уотерс: «Ночной дозор», Джулиан Барнс: «Англия, Англия», Елена Колина: «Питерская принцесса», М. и С. Дяченко: «Vita Nostra»

Чтиво-35: Лена Элтанг: «Каменные клены», Пол Остер: «Храм Луны», Милан Кундера: «Жизнь не здесь», Анна Борисова, «Там»

Чтиво-36: Нил Гейман: «Дети Ананси», Борис Акунин: «Черный город», Людмила Улицкая: «Зеленый шатер», Даниэль Пеннак: «Людоедское счастье»

Чтиво-37: Тонино Бенаквиста: «Малавита», Харуки Мураками: «1Q84», Салман Рушди: «Дети полуночи», Мария Галина: «Медведки»

Чтиво-38: Маргарет Этвуд: «Слепой убийца», Майкл Ондатже: «Кошкин стол», Анатолий Брусникин: «Девятный спас», Елена Катишонок: «Против часовой стрелки»

Чтиво-39: Ник Хорнби: «Долгое падение», Петер Хег: «Женщина и обезьяна», Иэн Бэнкс: «Осиная фaбрика», Нил Гейман: «История с кладбищем».

Чтиво-40: Алексей Иванов: «Блуда и МУДО», Елена Колина: «Сага о бедных Гольдманах», Татьяна Толстая: «Легкие миры», Терри Пратчетт: «Ведьмы за границей».

Чтиво-41: Андрей Курков: «Пикник на льду», Филип Дик: «Человек в высоком замке», Иан МакЮэн: «Искупление», Владимир Маканин: «Один и одна».

Чтиво-42: Владимир Шаров: «Репетиции», Виктор Пелевин: «Бэтман Аполло», Алекс Тарн: «Квазимодо», Cара Уотерс: «Тонкая работа».

Чтиво-43: Дмитрий Быков: «ЖД (поэма)», Нил Гейман: «Океан в конце дороги», Елена Чижова: «Полукровка», Том Роббинс: «Натюрморт с дятлом».

Чтиво-44: Стивен Кинг: «11/22/63», Ник Хорнби: «Мой мальчик», Анна Борисова: «Vremena Goda», Донна Тартт: «Тайная история».

Чтиво-45: Владимир Жаботинский: «Самсон Назорей», Марина Степнова: «Женщины Лазаря», Нил Стивенсон: «Криптономикон», Владимир Сорокин: «Теллурия»

а здесь все вместе (по тэгу)

Чтиво-46: Антония Байетт: «Обладать», Елена Чижова: «Крошки Цахес», Алекс Тарн: «Книга», Роберт Гэлбрейт: «Зов кукушки»

Чтиво-47: Владимир-Зеев Жаботинский: «Пятеро», Виктор Пелевин: «Любовь к трём цукербринам», Стивен Кинг: «Страна радостей», Дж. К. Роулинг: «Случайная вакансия»

Чтиво-48: Елена Катишонок: «Когда уходит человек», Святослав Логинов: «Многорукий бог Далайна», Маргарет Этвуд: «Пенелопиада», Андрей Геласимов: «Рахиль»

Чтиво-49: Кейт Аткинсон, «Жизнь после жизни», Дж. К. Роулинг: «Шелкопряд», Элизабет Джордж: «Великое избавление», Джаспер Ффорде: «Дело Джен, или Эйра немилосердия».

Highlights of the Highlands

2015-06-01 22:35:26 (читать в оригинале)Вот мы и вернулись! Пока атчот в работе, несколько картинок. Хотела действительно несколько, но получилось двадцать, и никак не меньше… Подробности за мной.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Пользуюсь случаем сказать огромное спасибо за отчеты и советы

gala67,

gala67,  annie_celeblas,

annie_celeblas,  panter_ushka,

panter_ushka,  alla_hobbit и

alla_hobbit и  idalgo_il. Никого не забыла?

idalgo_il. Никого не забыла?И расскажите пожалуйста, что тут было без меня.

Ваша Наташа.

Категория «Книги»

Взлеты Топ 5

|

| ||

|

+141 |

163 |

Информационный колодец |

|

+139 |

146 |

Annelle |

|

+131 |

156 |

Zoxx.ru - Блог Металлиста |

|

+128 |

151 |

МухО_о |

|

+101 |

114 |

erner_kissinger |

Падения Топ 5

Популярные за сутки

Загрузка...

BlogRider.ru не имеет отношения к публикуемым в записях блогов материалам. Все записи

взяты из открытых общедоступных источников и являются собственностью их авторов.

взяты из открытых общедоступных источников и являются собственностью их авторов.